探测宇宙“鸿蒙”与“天籁”之音

作者:苗千 陈学雷于1999年在哥伦比亚大学获得物理学博士学位,之后曾经在俄亥俄州立大学和加州科维理理论物理研究所(Kavli Institute for Theoretical Physics)进行研究工作,现任中国科学院国家天文台研究员,“天籁计划”首席科学家。关于他的宇宙学研究项目——“天籁计划”和“鸿蒙计划”的科学意义和前景,陈学雷接受了本刊的专访。探测暗能量和宇宙的“黑暗时代”

陈学雷于1999年在哥伦比亚大学获得物理学博士学位,之后曾经在俄亥俄州立大学和加州科维理理论物理研究所(Kavli Institute for Theoretical Physics)进行研究工作,现任中国科学院国家天文台研究员,“天籁计划”首席科学家。关于他的宇宙学研究项目——“天籁计划”和“鸿蒙计划”的科学意义和前景,陈学雷接受了本刊的专访。探测暗能量和宇宙的“黑暗时代”

三联生活周刊:能否简单介绍一下“天籁计划”的理念和原理?

陈学雷:“天籁计划”主要是一个技术研究的实验,因为我们的主要目标是想要探测暗能量。但暗能量是没法直接探测的。所以我们希望能够通过观测宇宙膨胀速度的变化,在不同的红移膨胀得有多快来了解暗能量的性质。

当然现在已经有关于暗能量的各种宇宙学观测,但我们还是想进行一些新的观测。因为我们的观测手段都相当于是间接观测,就总是存在着这种危险,在宇宙中可能有一些我们没想到的因素造成误差。因此我们希望能够通过不同的途径去探测暗能量,这样就可以对比通过不同观测手段得到的结果。

现在大部分对于暗能量进行的观测都是光学观测,我们希望能够从射电探测的角度去探测暗能量。“天籁计划”之前进行申请的正式名称叫作“暗能量射电探测关键技术研究”。通过射电的方法探测暗能量,其中一个关键点是需要探测到宇宙中存在的大量的中性氢,然后再通过这些中性氢的分布去推测在宇宙中物质是怎么分布的,然后再根据这些物质分布的一些特征——具体地说就是里边所谓的重子声波振荡的特征,去探测宇宙膨胀速度的变化。

所以其中的第一步就是要能够探测到中性氢的辐射。要在宇宙距离上进行探测还是有一些难度的。虽然这件事情在原理上可行,可是到现在世界上所有的探测项目还没有一个取得成功。我们当时提出的是在未来进行研究的大项目的概念,希望通过建设一个设备来探测暗能量。但是要建设大设备的投入会很高,而且其中要用到的技术可能也还不够成熟,所以我们就先造了一个小设备,这就是现在起名为“天籁”的项目。我们要测量的也是宇宙声波振荡,所以就起了这么一个名字。要真正进行(暗能量)测量,首先要解决很多技术上的难题,我们目前主要还是聚焦在关键技术的研究上。

我的研究还包括我们组里的另外一个重要项目,叫作“鸿蒙计划”。这个项目的目标是要探测宇宙的“黑暗时代”和“黎明”。我们希望最终达到比詹姆斯·韦布太空望远镜探测更早的宇宙,探测到宇宙中最早期中性氢的辐射。

三联生活周刊:这需要全新的探测设备吗?

三联生活周刊:这需要全新的探测设备吗?

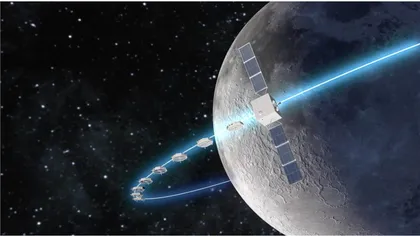

陈学雷:需要新的设备。我们提议的是一个环绕月球运转的卫星阵列。其实我们提出“鸿蒙”的时间比“天籁”还要早,大概是在2005年左右就提出了这个想法,只不过推进的速度并没有那么快,因为空间项目更为复杂,投资也更大。现在我们认为“鸿蒙”项目的技术已经接近于成熟了,所以现在申请了工程立项,看看将来能不能把卫星发射到宇宙空间去。这个项目由一颗主卫星加上九颗小卫星在同一个轨道上围绕着月球旋转,在转动的同时进行低频射电测量,去探索宇宙的黑暗时代。

三联生活周刊:这个项目听上去科幻色彩非常强。你能否解释一下围绕月球运转的人造卫星和地球轨道上的人造卫星有什么区别?在月球轨道上进行探测的优势是什么?

陈学雷:其实这是个很现实的项目。之所以要发射卫星去进行探测,是因为地球有一个电离层。电离层会吸收、反射和折射低频电磁波。如果我们要探测宇宙的“黑暗时代”和黎明,因为距离现在的时间很久远,那个时候中性氢的辐射现在已经红移到非常低的频率了,这样的话在地面上进行观测就会受到地球电离层的影响,有可能完全测不到。或者即便能够测到,精度也会受到影响。所以我们的想法就是要在地球的电离层之外进行探测。

地球本身有很多的人工辐射,比如雷达、广播等等;另外地球还有很多天然的辐射。这些辐射都很强,也都会对我们的探测造成影响。美国人在60年代的时候曾经发射过一颗低频探测卫星(RAE-1)在地球轨道上进行探测,结果发现接收到的信号全都是地球发出来的,基本上探测不到来自天空的信号,因为来自天空的信号相比地球信号弱太多了。所以后来他们在70年代又发射了一颗卫星(RAE-2)。这一次是可以绕到月球的背面,然后就发现,当卫星绕到了月球背面的时候,月球可以挡住地球的辐射,这样就可以进行探测了。从那个时候起大家就提出了这个想法,可能在月球的背面,或者是在月球轨道当中被月球遮住的那一部分进行宇宙观测是比较合适的。

我自己大概是在2005年左右也提出了一个设想,就是在月球轨道上进行低频射电信号的测量。大概到了2015年的时候,我们和其他几个单位的人一起,包括和欧洲两个国家的科学家联合提出了一个想法,这个想法当时被命名为“DSL”,意思是“Discovering Sky at the Longest Distance”,就是在最长的波段观测天空。

当时这个项目在竞争中没有被选上,因为它听上去好像挺有科幻色彩的,有很多会用到的技术都还没有经过验证。但我们从那之后又经过了这么多年的研究,进行逐步推进,现在把所需的技术一步一步都解决了。所以我们现在认为应该是可以做这件事情了。目前人类在月球轨道上的探测项目都是为了探测月球,还没有过宇宙探测项目。

三联生活周刊:你希望通过探测宇宙中中性氢的辐射信号来测量暗能量,这是一个不同于通过观测Ia型标准烛光的方式探测暗能量的新方法。

三联生活周刊:你希望通过探测宇宙中中性氢的辐射信号来测量暗能量,这是一个不同于通过观测Ia型标准烛光的方式探测暗能量的新方法。

陈学雷:我们没有办法在实验室里直接观测到暗能量,它的密度太低了。而且我们现在也觉得它和普通物质之间的相互作用是很微弱的,或者很可能根本就没有。所以现在人类对于暗能量所有的探测都是间接探测,看它怎么影响宇宙膨胀速度的变化或是结构的增长。

人类探测暗能量首先是利用Ia型超新星作为“标准烛光”来做,之后也有一些别的做法,其中比较重要的就叫作“重子声波振荡”,这是通过观测宇宙中物质的大尺度结构分布来测量的。不过到现在为止,无论是Ia型超新星,还是物质的大尺度结构,目前都主要是用光学方法观测。

标准烛光:在宇宙中存在一些亮度已知的天体,通过观察这些天体(比如Ia型超新星)的亮度,人们就可以判断出它与地球的距离,类似于在暗夜里观察烛光的亮度来判断距离。因此人们把这类天体称为“标准烛光”(standard candle)。

三联生活周刊:“天籁计划”的目标是希望直接探测到中性氢的辐射。可不可以这样理解,这些中性氢是在宇宙大爆炸的初期产生的,这些氢原子没有形成恒星,因此它们广泛弥漫在宇宙中?

陈学雷:在宇宙大爆炸之后氢原子是广泛弥漫在宇宙空间当中的。所以“鸿蒙”项目探测的,确实就是这种弥漫在空间当中的中性氢。那么到了宇宙中的第一代恒星形成之后,这些恒星产生出一些高能光子。这些光子会把气体电离掉,这个过程我们叫作再电离过程。

再电离早已经结束了。现在的宇宙已经被再电离了,就是说在星系之间的空间,我们把它叫作“星系际空间”,这里边的气体都是高度电离化的,可以说里边含有的中性氢的量非常微小。这就是宇宙被再电离之后的状态。

所以说我们去探测中性氢辐射,如果探测的是再电离过程之前的时间,那么我们探测的往往是星系际介质,也就是星系之间的气体中的中性氢。如果探测再电离过程之后的中性氢辐射,也不是完全没有信号,因为在星系内部的气体还是保持中性的,在星系内部气体的密度会高一些。在氢气密度高的地方,辐射没有强到可以把这些气体完全电离掉。所以如果我们去探测再电离过程之后宇宙中的中性氢辐射,探测到的就是在星系里的中性氢。

“天籁”项目实验和以前“标准”的暗能量探测实验有一点不一样。以前的探测实验是用望远镜一个一个星系地去观测,这种常规的探测我们叫作“中性氢星系巡天”。到了大约是2006、2007年左右,包括我在内的很多人都产生出一个新的想法。最早是国外一些科学家写文章提出,可以不用一个一个星系地去观测,可以用比较低的分辨率去观测空间。在这个空间中的一个像素里可能就有几百个星系。在损失了分辨率之后,我们分辨不出这几百个星系,我们只能把像素里总的中性氢的量给测量出来。这样的话虽然信息少了一些,但是可以很快就把宇宙中很大的一个体积观测完。在这个时候你就会发现,在每一个地方,也就是说在每一个像素里头所含的中性氢的量都是不同的,是有变化的。这就是所谓大尺度结构。大尺度结构指的就是在宇宙中,在比星系更大的尺度上物质分布也是不均匀的,是有起伏变化的。通过这种方式,我们可以测量出宇宙的大尺度结构。比如加拿大的“CHIME计划”,还有我们的“天籁计划”,都是基于这样的想法。

三联生活周刊:目前国际上各种类似的项目都还没有测到中性氢的“21厘米”谱线。在未来当我们可以真正测量到中性氢的射电信号,那么相比于光学探测中利用超新星作为标准烛光测量距离,这种方法有什么优势?

陈学雷:测量中性氢的方法也未必更准确,但它们是两种各自独立的方法,所以通过这种测量,我们有可能发现一些未知的影响因素。如果只利用其中一种方法,我们是没法知道的,可能就会认为测量已经很准确了。如果有两种独立的方法,而这两种方法的测量结果不一致,这就会告诉我们其中还有我们没有理解的问题,也就会增强我们对这个问题的把握程度。

三联生活周刊:也一直有人质疑标准烛光究竟是否“标准”。

陈学雷:因为标准烛光也是从经验当中发现出来的。人们当然也有一个大概的想法,理解Ia型超新星为什么可能是标准烛光。因为存在着一个“钱德拉塞卡极限”,在到达这个极限的时候,白矮星就开始变得不稳定。所以一般的看法就认为白矮星在吸积物质,在快要接近极限的时候,它会变得不稳定,然后发生爆炸,所以爆炸能量都差不多。这是一个听上去很有道理的想法,大家主要是根据观测来看,看上去确实存在这样的一种关系。但它毕竟是根据经验总结出来的,并没有“第一性原理”的支撑。比如我们可以想象白矮星都差不多,就像是每个人看上去都差不多,但多多少少总是有一些差异。那么它们就很难做到完全标准了。

所以人们也希望有一种能够更受“第一性原理”支持的方法来进行暗能量探测。相对来说重子声波振荡方法更好一些,它受到了“第一性原理”的支撑。现在也有一些依据光学手段进行的重子声波振荡观测,但这个方法也有一些问题。你可以通过光学方法看到很多星系,但是星系的形成也是要受到很多因素影响的,它是不是能够完全反映宇宙中物质的分布,这同样也是一个需要检验的事情。所以能够多一种方式,也就是通过探测中性氢的这种方式进行探测,可以让我们对于暗能量的探测更牢靠。

另一方面,科学发展也是很难预测的。在我们早期准备进行中性氢探测的时候,无论是我还是其他科学家,我们对于中性氢21厘米谱线的探测还是有比较乐观的估计。我们认为很可能在10年左右时间就能够取得突破,测到它的信号。而且它的灵敏度要比光学手段更高。

但是从实际的发展情况来看,这个方法的难度还是相当大的。到目前为止,过了已经不止10年,可能已经有15年左右了,通过这个方法还是没有能够取得一个真正的突破。有一些间接的证据证明这个方法是对的,比如我们把光学观测的结果和中性氢观测的结果进行互相关,发现在光学观测星系密度高的地方中性氢的信号确实也强一些,这也就证明这个探测的原理是对的。但是现在通过这个方法得到的噪声还是太大,以至于我们还没有完全的把握说已经探测到了中性氢的信号。演化之中的天线阵列

三联生活周刊:你们在新疆红柳峡观测站建设了柱形和碟形的天线阵列,目前还算是一种前期工程,在未来可能还会建设更大尺度的天线阵列。为什么要采用两种不同的天线形态?

陈学雷:因为在一开始我们并不清楚到底哪一种天线更好。从理论上来说,觉得柱形天线会更好一些,但是从之前的实践经验看,柱形望远镜往往会遇到各种各样的问题。所以为了探索望远镜技术,我们就用两种方法都搭建了一下,然后进行对比实验。

我们的设想是先通过比较小的望远镜阵列验证想法确实可行,也提出过更具体的计划,在未来建设可以直接探测到中性氢21厘米辐射的更大的望远镜阵列。现在我们在实践中发现了一些之前没有预料到的问题,目前还需要想办法准确诊断这些问题。另外就是尝试通过改进数据处理的方法,看看能不能克服这些问题。所以目前我们还走不到需要更大的探测计划,首先需要利用现有的数据弄清楚其中的原理。

当然从另一方面来说,我们当时拿到的研究经费也比较少,所以能够建设的望远镜阵列规模有点太小,实际上(获得的数据)对我们进行检验来说不是很理想。虽然现在还没有必要一下跳到全规模的探测阵列,但如果可能的话,我会希望能够把望远镜阵列的规模再稍微扩展一下,提高灵敏度和分辨率,使我们的实验更容易一些。最近我们和东北大学合作,打算增加一些望远镜单元数量,在稍远的地方放几个柱形探测器,这样就可以增加它的灵敏度分辨率。

我们在工作中发现,前几年很热门的一个话题就是“快速射电暴”(Fast Radio Bursts)。像加拿大的CHIME探测项目,跟我们原来设计的目标是一样的,但CHIME就发现了大量的快速射电暴——可以说全世界大部分的快速射电暴都是它发现的。我们也希望通过增加设备,另外对现有的设备做一些改进设计,能够发现一些快速射电暴现象,让我们的科学产出更丰富一些。

三联生活周刊:“天籁计划”也探测到了快速射电暴现象,但是相对来说没有“CHIME计划”灵敏。

陈学雷:对。因为CHIME的规模其实就跟我们当初建议的全规模探测阵列差不太多了。它其实就是建设的全规模探测阵列。他们当时一下拿到了全部经费,我们是先拿到了少量的实验经费,所以我们的灵敏度要比它低很多。

三联生活周刊:“天籁计划”要探测的中性氢只要在星系的内部,我们知道星系的形成和分布又和暗物质的分布紧密相关。那么有没有可能通过“天籁计划”对暗物质有更深的理解?

陈学雷:天文观测,特别是宇宙学观测会受到很多因素的影响。要探测重子声波振荡,实际上我们要先以比较高的精度测量出它的功率谱,在功率谱中同样也包含着许多暗物质的信息,所以一旦突破当然可以加深对暗物质的理解。但是我们现在说太多意义不大,因为目前关键的技术还没有取得突破。

三联生活周刊:我们有没有可能通过精确的暗能量探测,画出在宇宙100多亿年历史中暗能量随着时间变化的曲线?

陈学雷:当然,这就是我们要探测的。我们通过观测暗能量对宇宙膨胀的影响,试图分析在不同时刻的宇宙中,暗能量对于宇宙膨胀的影响。有时候人们会给它起一些另外的名字,比如通常的说法叫作暗能量状态方程,实际上就是测量暗能量的变化曲线。作为理论家可以写出很多的状态方程,但实际上究竟是怎样的,还需要进行测量。

三联生活周刊:除了暗能量探测,你对宇宙学研究还有什么其他的兴趣?

陈学雷:我研究的兴趣更多还是根据科学变化的情况。目前来说,在暗能量研究方面可能遇到了一个问题。从20世纪90年代末发现暗能量到现在,20多年的时间里,已经提出了各种各样的模型,但是到目前为止和观测情况符合得最好还是最简单的模型。虽然我们有了各种奇奇怪怪的模型,但是大多数的模型并没有很好的动机。在这种情况下,如果最简单的模型也能够解释一切,那么好像就没有太多可以讨论的话题了。所以我现在大部分时间是在做“宇宙黎明”方面的工作。

当然研究“宇宙黎明”和暗物质、暗能量的研究也是可以联系起来的,并没有截然分开。如果暗物质、暗能量的性质有一些不同于标准的地方,它可以影响到宇宙的演化,也包括宇宙黑暗时代和黎明时期的演化。 天文望远镜陈学雷