重看未来主义与“机器美学”

作者:艾江涛摄影·王宁

提起未来主义时,你会想到什么?马里内蒂掀起的以激越决绝的姿态反传统的宣言运动,波丘尼那些与立体主义纠缠不清的抽象画作,马雅可夫斯基楼梯式的诗行,又或者是那些充满未来感的前卫建筑设计?这些回答可能都对,却远不完整。肇始于100多年前意大利的未来主义,所涉及的领域庞杂而广阔,正如清华大学艺术博物馆的展览“未来派的宇宙”在名字上所说的那样,宛若一个庞杂的宇宙。

提起未来主义时,你会想到什么?马里内蒂掀起的以激越决绝的姿态反传统的宣言运动,波丘尼那些与立体主义纠缠不清的抽象画作,马雅可夫斯基楼梯式的诗行,又或者是那些充满未来感的前卫建筑设计?这些回答可能都对,却远不完整。肇始于100多年前意大利的未来主义,所涉及的领域庞杂而广阔,正如清华大学艺术博物馆的展览“未来派的宇宙”在名字上所说的那样,宛若一个庞杂的宇宙。

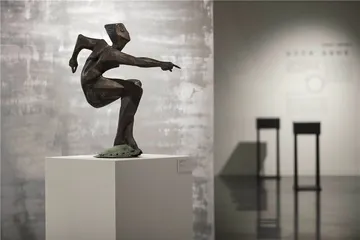

这是国内第一次以完整线索来单独呈现的关于未来主义的艺术展览。20世纪以来,由于发起人菲利波·托马索·马里内蒂(Marinetti)在《未来主义的创立和宣言》中对战争的鼓吹和他在“一战”之后与意大利墨索里尼法西斯主义的合流,未来主义长期受到人们的质疑和忽视。但这些年,艺术界意识到应该区分未来主义与未来主义右翼,更加客观与多面向地来看待这场艺术运动以及它给现代社会留下的影响。从现代主义运动一直到向后现代转型的当代文化,一直都有未来主义的影子。展览的中方策展人、中国工艺美术馆副馆长苏丹说,本次来自意大利马西莫和索尼娅·奇鲁利基金会的收藏作品,包括绘画、雕塑、平面设计、摄影、拼贴画、素描、书籍和工业设计在内共250多件,并且大都建立在新发现的基础上:“过去更多关注诗歌、绘画,比如《未来主义绘画技巧宣言》背后的波丘尼、巴拉、塞维里尼等画家的绘画风格,包括雕塑、纪念碑式的建筑,但这次出现了很多转向日常生活的东西。更明确地说,未来主义运动确立了意大利制造的工业体系,这可能是这些年的一个认知。”

展厅中,我们看到意大利艺术家布鲁诺·穆纳里(Bruno Munari)的蒙太奇摄影作品:《引擎和天空中的胜利女神》,这是未来派艺术家在古典主义与现代主义冲撞上的经典叙述:螺旋桨引擎的图像以模块化的方式复制,形成网格,其上叠加着手持剑和盾的胜利女神形象。如果仔细观察,向右旋转的引擎暗示着正向运动,胜利女神雕像则向左转身“倒退”,寓意清楚不过:“在机械时代不可阻挡的进步及其无限的复制性面前,胜利女神伸展的双臂仿佛象征着放弃抵抗,但也反过来体现了传统艺术的不可分割性。”

作为20世纪的首个大规模前卫运动,激烈地反传统、热情地拥抱机器所代表的现代美学,从一开始就贯穿在马里内蒂的《未来主义的创立和宣言》之中:“我们认为,宏伟的世界获得了一种新的美——速度之美,从而变得丰富多彩。一辆赛车的外壳上装饰着粗大的管子,像恶狠狠地张嘴哈气的蛇……一辆汽车吼叫着,就像踏在机关枪上奔跑,它们比萨摩色雷斯的胜利女神塑像更美。”1909年2月20日,这位意大利诗人于巴黎《费加罗报》头版发表了这份宣言,并以意大利米兰为中心发起了艺术运动,之后迅速蔓延至欧洲的诗歌、绘画、雕塑、音乐、舞蹈和建筑设计等各个文化领域,在20世纪20年代一度遍及全球。但是,未来主义为何发生于现代化程度相对较低的意大利,而非巴黎、伦敦等更为发达的欧洲中心?英国设计史家雷纳·班纳姆在《第一机械时代的理论与设计》一书中分析说,相比于英格兰的渐进发展和法国大革命所主导的文化变革,新技术对意大利的影响更为鲜明和直接。在未来主义诞生的那段时间,意大利北方的工业化正在加速发展,米兰和都灵这样的城市忽然之间发现自己从王公贵族的府邸变成了工业的中心,城市外观也产生戏剧性的变化,新的有轨电车取代了运河。在班纳姆看来,“就是这种转向技术社会的鲜明而根本的变革激活了全部的未来主义思想,就是这种突然变化的感觉最大可能地促使他们比欧洲其他的知识分子更快地探寻这些全新的经验,他们与巴黎、伦敦、纽约、布鲁塞尔和柏林的诗人和画家共享着这份经验。”

马里内蒂在另一份宣言《人的增殖与机器的统治》(1910)中,明确使用了“机械美”这样的字眼。机械美源于“对机器的爱”,“机械师满是煤灰的指甲”则见证了这种爱。清华大学艺术史论系主任陈岸瑛在采访中提及,这大概是在具体措辞上对机器美学的最初表达。

马里内蒂在另一份宣言《人的增殖与机器的统治》(1910)中,明确使用了“机械美”这样的字眼。机械美源于“对机器的爱”,“机械师满是煤灰的指甲”则见证了这种爱。清华大学艺术史论系主任陈岸瑛在采访中提及,这大概是在具体措辞上对机器美学的最初表达。

问题在于,早在19世纪机器大发展的工业革命时代,人们为何没有产生对于机器的超乎寻常的热情?班纳姆将19世纪以来的机器史粗略分为三个时期:19世纪的维多利亚工业时代,20世纪初的第一机器时代,20世纪60年代以来的第二机器时代。在“铸铁、煤烟和铁锈”的维多利亚工业时代,操纵机器或受机器操纵的是远离启蒙和文化的无产阶级;在与经典机器美学对应的第一机器时代,机器变得轻盈、精致、洁净,能够被文化精英所轻松操控,尤其是第一机器时代的符号性机械——汽车,对多数社会精英来说,就是一种新权力的迷人体验:“从每小时40公里的一般高速到风驰电掣的每小时100公里的速度上的飞跃,对真正的富人和显贵来说正是这个神奇世界内不断接近的目标,这带来的体验上的变化绝不仅仅是量上,而且是本质的——高速汽车的动力绝不同于哪怕是赛马的那种力量。用马里内蒂的话说,人类因汽车而增值了,这和那些从亚历山大大帝以来就统治着世界的驾驭马车的人比起来,完全是一种不同的人。”

1900年意大利汽车年产量仅300辆,到马里内蒂发表宣言的1909年,意大利汽车产业已初具规模,都灵有20家汽车厂,米兰有15家,其中菲亚特雇佣有3000名工人,年产汽车约3000辆。马里内蒂本人就拥有一辆60马力的菲亚特,他在宣言中提到的飙车经历,或许正与此有关。

除了汽车,飞机也是马里内蒂及其追随者极力讴歌的对象。作为典型的20世纪的科技产物,飞机不仅带来比汽车更高的速度和更为自由开阔的视野,也给源于尼采主义的意大利未来主义和法西斯主义提供了征服空间的想象和征服世界的现实武器。陈岸瑛说,生产条件相对落后的意大利,成为世界上首个将飞机用于战争的国家——1911年,意大利飞机轰炸北非的利比亚,并于次年10月使利比亚成为意大利的殖民地。这一事件给了马里内蒂无穷的刺激与想象,促使他写下名为《Zang Tumb Tumb》的诗。对战争之美的歌颂,成为未来主义机器美学的一部分,但也自此给整个艺术运动在后来所获得的评价蒙上了阴影。

陈岸瑛认为,未来主义机器美学所关注的,既非汽车和飞机的制造本身,也非其严密、精准、符合理性精神的机器内核,而是一种后尼采主义的浪漫想象,瞩目于由汽车和飞机所带来的征服世界的速度和力量。值得注意的是,未来派对机器美学的全面拥抱及由此而来对战争的歌颂,在当时并没有普遍性,只是他们自身的一种偏执而极受争议的艺术特质。

未来主义的机器美学,早期主要是通过一批画家来实现,包括翁贝托·波丘尼、卡洛·卡拉和路易吉·鲁洛索、贾科莫·巴拉、吉诺·塞维里尼等。美国艺术史家H.W.詹森在《詹森艺术史》中谈道,这批未来主义画家在1911年游历巴黎时,见识到毕加索、布拉克等人的立体主义作品后,很快从他们那里接受了一套新的绘画语汇。充满立体主义块面的断裂世界,开始出现在波丘尼的画作中,二者之间交融渗透、相互竞争。

未来主义的机器美学,早期主要是通过一批画家来实现,包括翁贝托·波丘尼、卡洛·卡拉和路易吉·鲁洛索、贾科莫·巴拉、吉诺·塞维里尼等。美国艺术史家H.W.詹森在《詹森艺术史》中谈道,这批未来主义画家在1911年游历巴黎时,见识到毕加索、布拉克等人的立体主义作品后,很快从他们那里接受了一套新的绘画语汇。充满立体主义块面的断裂世界,开始出现在波丘尼的画作中,二者之间交融渗透、相互竞争。

这也是为什么在艺术史研究者中,有一种观点认为未来主义宣言多(据展览前言,在《未来主义宣言》发表后的几十年里,除了马里内蒂撰写或合著了近100份类似文档,其他未来主义运动的成员还撰写过约百份宣言),但却缺乏一种彻底的艺术的独创性。不过,对未来派和立体派之间的关系,陈岸瑛也介绍了另一种观点:“虽然在表面艺术风格上有一定相近之处,如几何化、抽象化,但有根本的区别。立体主义是艺术内部的一场革命,要解决的实际上是传统的美学问题:透视和空间问题;而未来派关心的是艺术对社会的革命,当你有了一种新的交通工具、新的速度,最基本的艺术感觉发生变化,时空尺度不再相同。在新的基础美学基础上,整个创作面貌发生了变化。”

未来主义画家的目标在于捕捉运动的强度,捕捉物理、心理和普遍的元素,将一种机器美学带来的新感性视觉化,因此他们的绘画主题通常是抽象的。就像本次展出的贾科莫·巴拉1915年创作的《分散的动态》,以抽象的机械、力量线和运动轨迹表现汽车风驰电掣的速度感。波丘尼的绘画雕塑中同样创造出那种分裂的图像之间互相比对和错动形成的时间概念,所谓四维的空间。人们也关注到未来主义绘画和构成主义、抽象绘画之间的关系,后面两种被认为从根本上改变了现代艺术的方向,并将这种根本性改变延续至当代艺术。未来主义绘画却在20世纪30年代以后就几乎不再为人谈论。

但是,宣言、传单、巡回演讲,马里内蒂所开创的新的传播方式,对未来主义的传播极为重要,之后也被广为借鉴。从那时起,未来主义对设计的影响,至少是平面设计,已经开始显现。其核心理念又逐渐渗透到建筑、生活设计等领域。本次展览中大量呈现了诞生于20世纪二三十年代的意大利未来主义风格的广告、海报、生活设计,弥补了之前研究者对未来主义运动所忽视的部分,也让观众看到,那些上百年前的设计思想仍然镶嵌在我们生活的方方面面。在1924年为“佩鲁贾杯”赛车比赛设计的海报上,设计师费德里科·塞内卡使用了体现车速的线条,这成为后来人们用来描述速度感的一种基本元素。设计师尼古拉·迪尔格洛夫在1930年为罗马的“切斯托尼牌”糖果设计了包装纸,他兼而采用了未来主义和构成主义的语言——以重复的几何模块加上品牌的名称,成为此后商业设计中有效的工具。以现在学者的眼光来回看,未来主义首倡的机器美学,最有意义的贡献或许就在于,使现代主义艺术的影响转向设计。“未来派的出现需要两个条件,一是高度发达的都市生活,二是高度发达的现代工业。在中国这两个阶段是分开发展的,这也决定了中国不可能产生未来派。当中国人的现代化已经在生活层面彻底展开,由此获得一种回望历史的基础,我们既可以回望欧美机器美学中纯艺术与现代设计的关系,也可以回望我们自身的传统。面对现代性,我们自身能否产生艺术文化的创造力。”陈岸瑛说。

(本文写作参考雷纳·班纳姆著《第一机械时代的理论与设计》,张秉真、黄晋凯主编《未来主义·超现实主义》。实习生刘芳文对此文也有贡献) 机器美学机械