字体缩小

字体增大

中国人的理想书房

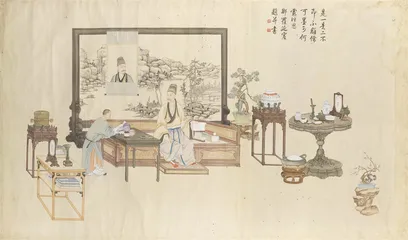

作者:薛芃 在故宫大展“照见天地心——中国书房的意与象”上,有一件唐寅的《双鉴行窝图》。这是一套图并书记册。画中,近处的假山与屋外的远山之间,是唐寅朋友汪荣的书斋“双鉴行窝”。斋中,一边是小侍童捧着插花,一边是主人坐在窗边,身旁的搁架上摆满了古籍。山野之中,静心冥想,这是典型的文人书房样式,或者说是理想中的书房。这幅画又特殊一点,屋前还有两个水池,象征明镜,因此得名“双鉴行窝”,也让这张画有了更深的意味。

在故宫大展“照见天地心——中国书房的意与象”上,有一件唐寅的《双鉴行窝图》。这是一套图并书记册。画中,近处的假山与屋外的远山之间,是唐寅朋友汪荣的书斋“双鉴行窝”。斋中,一边是小侍童捧着插花,一边是主人坐在窗边,身旁的搁架上摆满了古籍。山野之中,静心冥想,这是典型的文人书房样式,或者说是理想中的书房。这幅画又特殊一点,屋前还有两个水池,象征明镜,因此得名“双鉴行窝”,也让这张画有了更深的意味。

古画里类似这样画书斋的有很多,如今对古代书房的想象,也大多来自这些画作和文献记载。在中国人的传统里,书房是一个私密的精神空间,给屋主人提供一个自观和自省的自在之地。独处之外,只有关系亲近的人或是品位相当的人才能被邀请进入主人的书房。有一个记载说,明代画家谢环的一处书房叫“翰墨林”,谢环虽只是个宫廷画师,但他是谢灵运的后人,学识、身份皆很高,他邀请友人进入翰墨林,会先抚琴一段给客人听,曲罢交谈后才能走进书房,观赏字画,谈古论今,整个过程充满了仪式感。

从帝王到文人,书房对于中国的读书人来说意味着什么?为什么如此重要?又能直指中国文人的精神本质吗?这是我们借由这次故宫大展想探讨的问题。我们从物出发,将书房中重要的物品分类一一梳理,包括书画、典籍、金石、清玩瓷器、文房四宝,这些物与书房有什么关系?文人会选择什么样的品类去陈设?如何摆放,又有什么内涵诉求?在讨论了这些基础问题之后,最终的答案都指向他们内心的道义,即家国与责任,正义与风骨。书房作为承载物质与精神的空间载体,经唐宋成型,至明清普及,中国人千百年都在延续着书房的文脉,格物、致知,内观、致远。 故宫书房

上一篇:

视频 | 作家的书房:苗师傅的天真与经验

下一篇:

“山光满几”:中国书房的空间哲学