金石收藏,何时成为了书房的重要陈列?

作者:张星云 随着清代金石学的复兴,越来越多的文人有了收藏金石的需求。浙江大学艺术与考古学院教授薛龙春多年来一直从事16~18世纪书法篆刻史的研究,他说,任何时候,人们都更愿意收藏金石器物,但这有赖于金石的发现和出土情况,以及它的物质特性,并非一厢情愿。

随着清代金石学的复兴,越来越多的文人有了收藏金石的需求。浙江大学艺术与考古学院教授薛龙春多年来一直从事16~18世纪书法篆刻史的研究,他说,任何时候,人们都更愿意收藏金石器物,但这有赖于金石的发现和出土情况,以及它的物质特性,并非一厢情愿。

退求其次,金石拓片于是在清代文人中流行起来。

薛龙春近年搜集到清代文人黄易的往还书信650余封,通信人大约有200多位,通过整理研究,他先后出版了《古欢:黄易与乾嘉金石时尚》和《黄易友朋往来书札辑考》两本书,试图还原乾嘉时期金石学的社会生态环境。

黄易的身份是复杂的,他是官员、幕僚、学者、书法家、画家、篆刻家、收藏家、出版者,甚至还是书籍、字画的销售员。反观他的仕途履历却比较简单。他是浙江钱塘人,先为师爷,后来循例报捐获得成功。此后20多年里,他先后任东平州州判、兰仪同知、运河同知。在友人的描述中,他通晓水利,是一位干练的河道官员,但在当时的金石圈,他的本职往往被人淡忘,使人印象深刻的是他对金石的痴迷,不少人称他为“碑痴”。

乾嘉时期金石学的发达,主要体现在一个范围广大的金石学共同体的形成。在这个圈子里,所有参与者需要紧密合作,才有机会完善个人收藏的种类、数量与质量,薛龙春将这个圈子比作上世纪80年代流行一时的集邮。从高官、硕儒到地方官、幕僚、山长,再到一般的布衣、掮客、古董商,通过拓片形成了一个事实上的金石学共同体。这个共同体虽没有明确的组织构造,但它的成员具有相似的知识背景,在情感方式与趣味体验上也有相当的统一性。他们各有不同的诉求,但最终都因“金石古欢”紧密联系在一起。在这个共同体中,不仅有区域间的流动,也有上下阶层间的流动,与其复杂的运作方式。

而在这个圈子里,黄易有极高的地位。虽然他居官不达,只是个运河道的同知,但恰恰是济宁的地理位置以及他的职权,使得他历史地成为当日金石拓本最富的收藏家之一。因此尽管黄易虽然难以跻身一流学者之列,他不像翁方纲、孙星衍那样,完成《两汉金石记》《寰宇访碑录》那样集大成的巨著,但在近30年中,黄易积累了超过5000种以上的碑帖,其中不少宋拓旧本,因此是这一时期声名最为显赫的金石收藏家。美国波士顿大学艺术史系教授白谦慎也认为,黄易对金石学最大的贡献并非他的学术成就,而是他重新发现了许多古代碑刻,并制作和收藏了大量精拓本。正是凭借这些新发现和精拓本,黄易与翁方纲、王昶、钱大昕、毕沅、阮元以及其他学术精英结为同盟。

对于那些同样热衷于金石拓本的官员,黄易有大量本地汉魏碑刻拓本可以用于交换,除武氏祠画像外,还有金乡画像、郭巨画像、范式碑、熹平二年残碑等,都是外界亟亟索求的。尽管王昶、毕沅等人的学人幕府在搜集陕西、河南等地的碑刻时具有优势,但只有人脉广泛的黄易拥有全国性的“金石地图”,同时接受委托的各地地方官还具有真正的执行能力。

对于那些同样热衷于金石拓本的官员,黄易有大量本地汉魏碑刻拓本可以用于交换,除武氏祠画像外,还有金乡画像、郭巨画像、范式碑、熹平二年残碑等,都是外界亟亟索求的。尽管王昶、毕沅等人的学人幕府在搜集陕西、河南等地的碑刻时具有优势,但只有人脉广泛的黄易拥有全国性的“金石地图”,同时接受委托的各地地方官还具有真正的执行能力。

而黄易能建立起广阔的人脉,与清代的文人、官员普遍对于金石收藏兴趣高涨大有关系。薛龙春在采访中表示,清代文人的书房中有一些与金石或与金石相关的物品,这些物品与书籍、文房、茶具、花盆、小榻、床、香盒等共同构成了文人相对私密的空间,但这个空间对于友人而言又是开放的,也就是说,这个空间不仅是自适的,也具有对外展示的意义。

青铜器的陈设,对于晚清文人而言应该较为常见,但很可能并不像晚清金石学者吴大澂《博古图》所描绘的那样夸张。在两种吴大澂的博古图像中,他所处的屏风内外,案子上都布满了各种青铜器。不过,图像中的这种集中展示,无疑是对个人身份的强调以及强烈的对外宣示。而事实上,文人不会将这些昂贵的青铜器全部陈设出来,大多被布置在书桌上的是小件铜器、玉器、古印等等,另一位重要的青铜器收藏家吴云,他是吴大澂的老师,曾说过那些没有铭文的青铜器可以放在书案上,上面绿色铜锈可以为书房平添古意。其潜台词是收藏家不会和盘托出,所陈设的常常是不那么昂贵的古物。

更早的一些书房图中,并非没有古董的陈设,如明代文徵明《真赏斋图》,描绘主人华夏据案而坐,双手展卷,一人对坐,似与相语。傍设一案,上陈古鼎、尊彝,一童侍立于右。这些陈设,与书籍、笔砚、卷轴、香炉、茶盏等烘托出文人书房的基本情境,有时人们能指出某个铜器是“觚”,某个瓷器是“瓶”,但其时代的信息并不明朗。陈洪绶画中的古物“高古奇骇”,但形制往往出于想象,而晚清书房中的古物及其对它的描绘,其时代、名称则具体得多。

书房中的金石元素远不止此。清代文人自制的砚台,这些砚台常常是汉晋时期的残破瓦当或是砖改制的,有时还会再加题刻。在砚台上刻铭在当时也相当流行,汪懋麟有十二砚斋,禹之鼎与恽寿平所刻画的汪懋麟,就是被各种砚台包围着,此后金农、高凤翰、纪晓岚等人都醉心于此。金石学者使用的笺纸往往也是自制的,早期多为瓦当、砖文上的吉语,如“长乐未央”“与天无极”之类,后来也用个人收藏的铜剑、启节、碑刻的器型或是铭文,这些笺纸都是独一无二的。

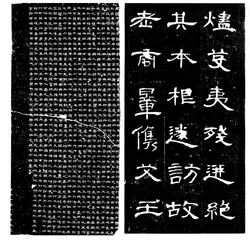

当然,拓片必定是他们的书房四壁最重要的装饰物,相信不会有人将巨幅的碑刻,或是墓志这样的内容长期悬挂在墙壁上,因此汉画、瓦当、铜镜的拓本,以及青铜器的全形拓,自然是最受欢迎的。这些拓本有些是墨拓,有些是朱拓,甚至还有蓝拓,上有文人自己或是友人的题跋,其视觉性较一般的书画远为丰富。而在晚清,人们还将全形拓中的器物作为假设的花盆,在其上绘制花卉,从而成为更为独特的现成物与想象物合作的绘画作品,古器、铭文、绘画、题诗与书法,不同的块面空间的写作,共同构造出饶有古意又具有崭新视觉趣味的书法饰物。

因此清人的书房尤其是晚清文人的书房,其陈设与装饰定然会比晚明清初的书房更具视觉上的繁复性。文震亨在《长物志》中反对斋中悬挂条幅,尤其是两壁左右对列,最为俗气。到了康熙年间,李渔已经能够接受条幅,但他认为“近时斋壁,长笺短幅,尽贴无遗,似冲繁道上之旅肆”,他认为壁间书画自不可少,然粘贴太繁,不留余地,也是文人俗态。但随后,块面更多、更显细琐的金石拓片的屏条,越来越多地被用作书房装饰。

热衷金石的文人,还会在书房布置“校碑图”一类的图画立轴。校碑图是广义的访碑图中的一个类别,自黄易开辟这一题材以来,一直十分流行,阮元指出其中有邃古之趣。晚清吴大澂曾仿制黄易的《嵩洛访碑图》与《岱麓访碑图》,近代黄宾虹也有类似的仿作,并为他的友人绘制了大量校碑图。这些图像既然是对于主人鉴赏与学术活动的呈现,布置在书房之中便是情理中事,也成了书房内与书房外的最好呼应。

可见,在清代,金石器物、拓片及其衍生文化产品进入书房,书房因此不仅成为当日物品文化的缩影,也是视觉文化的缩影。无论是器物、书画还是拓片,都是清代书房的陈设物与装饰物,不同的形制有不同的展示方式,比如用于悬挂的多为对联、条幅与条屏,册页、手卷则往往收贮或是陈设在书桌、几案之上。陈设与悬挂,恰恰构成了书房隐显的两端。

(参考资料:《古欢:黄易与乾嘉金石时尚》,薛龙春著)

清代的金石学并不起始于乾嘉,在此之前的100多年中,很多学者在北方省份如陕西、河南、山西、山东等地访求碑刻,著述也极为丰富,其中具有标志性的人物是顾炎武。按顾自己的说法,“二十年间,周游天下,所至名山、巨镇、祠庙、伽蓝之迹,无不寻求,登危峰,探窈壑,扪落石,履荒榛,伐颓垣,畚朽壤,其可读者,必手自抄录,得一文为前人所未见者,辄喜而不寐”。顾炎武的学生潘耒认为他的访碑活动意义有三:一是金石遗文文词典雅;二是铭刻文字字画工妙;三是金石文字保存了先贤事迹语前代制度,可补史乘之阙漏,或者正其讹误。

清代的金石学并不起始于乾嘉,在此之前的100多年中,很多学者在北方省份如陕西、河南、山西、山东等地访求碑刻,著述也极为丰富,其中具有标志性的人物是顾炎武。按顾自己的说法,“二十年间,周游天下,所至名山、巨镇、祠庙、伽蓝之迹,无不寻求,登危峰,探窈壑,扪落石,履荒榛,伐颓垣,畚朽壤,其可读者,必手自抄录,得一文为前人所未见者,辄喜而不寐”。顾炎武的学生潘耒认为他的访碑活动意义有三:一是金石遗文文词典雅;二是铭刻文字字画工妙;三是金石文字保存了先贤事迹语前代制度,可补史乘之阙漏,或者正其讹误。

乾嘉金石学的影响是深远的,首先是对史学的影响。金石学是乾嘉考证学最重要的辅助学问,没有文人的访碑与拓碑活动就不会有那么多的金石遗文被发现、被研究,所谓证经补史也就难以成就。清代的史学愈来愈具有顾炎武所谓“采铜于山”的精神,愈来愈具有怀疑的精神。这也是乾嘉考据学对于经学的解读最大的贡献。

清代的金石学还直接促成了清代碑学书法的出现。即使在宋代,文人们也搜集了数以千计的金石拓片,但学者关心的是其文献价值,对书法并没有太多留意。一个主要原因是书法自汉魏以来,所重视的都是“名家”,而唐以前金石文字多为非名家的手笔。但清初顾炎武已经注意到“古拙”的审美价值,随着金石文字出土日多,自17世纪开始文人开始向这些无名氏学习,比如王铎、傅山、郭宗昌、郑簠、朱彝尊等人都有学习《曹全碑》的经历,这块陕西郃阳出土的汉碑,虽然相当精美,但不知作者为谁。渐渐地,一些相当粗糙的北朝碑刻也进入了取法范围,尤其是那些穷乡僻壤的造像题记。这启发了阮元在嘉庆年间大规模的摹刻古碑活动,1811年,阮元提出了“南北书派论”与“北碑南帖论”,这是书法史上极为重要的一次转向,影响直至今日。至晚清,包世臣、康有为等人热衷谈碑,积极建构“尊碑”理论,碑学最终席卷朝野,千年以来的帖学取法体系由此被打破。在极大地丰富书法意趣的同时,也颠覆了何谓书法的认识基础。

亚口闻口方鼎(故宫博物院藏)

亚口闻口方鼎(故宫博物院藏)

明代高濂《遵生八笺》论古铜器具之用,认为大小不同的鼎在后世有两用,大者陈于厅堂,小者填之斋室。此即陈设在书斋之用。此鼎器内壁铸有铭文“亚口闻口”共4字,阴文。“口”为殷代大家族,1990年河南安阳郭家庄商代墓葬出土多件铸有“亚口”铭文的铜器,该族人居住在安阳一带。

虢叔旅钟(故宫博物院藏)

虢叔旅钟(故宫博物院藏)

古人追寻儒家仰慕的三代,重新重视青铜礼器传统,以期重建文明秩序。这件虢叔旅钟是周人为加强礼制建设,通过铸器做铭来颂扬祖德、刻纪功烈。西周晚期虢叔旅曾为其父铸编钟一套,此为最大者,铸铭文91字。铭文在追述祖先功烈、告祭自己荣誉、感念王室恩赐的同时,凸显出宗族体系的传承,并表达了祈愿父辈福荫子孙的美好愿景。 金石书房