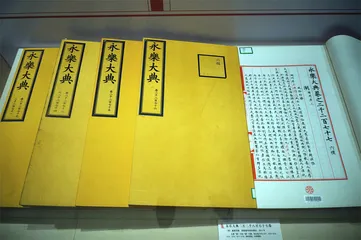

火灾催生的副本

作者:卜键 火灾,从来都是皇宫的梦魇,也是藏书的浩劫。永乐十九年(1421)成祖迁都北京,《永乐大典》与大批珍贵典籍随之北迁,收藏于紫禁城文楼。该书稿本仍存南京的文渊阁,正统十四年六月,南京故宫谨身殿被雷电击中起火,迅速蔓延,阁中藏书与《永乐大典》原稿皆付之一炬,所幸正本已转移至北京。

火灾,从来都是皇宫的梦魇,也是藏书的浩劫。永乐十九年(1421)成祖迁都北京,《永乐大典》与大批珍贵典籍随之北迁,收藏于紫禁城文楼。该书稿本仍存南京的文渊阁,正统十四年六月,南京故宫谨身殿被雷电击中起火,迅速蔓延,阁中藏书与《永乐大典》原稿皆付之一炬,所幸正本已转移至北京。

比较起后来的满清,明朝诸帝对皇子的教育乏善可陈。除了比较关注皇太子,其他皇子15岁“出府”(即离开紫禁城,住进自己的府第),再年长一些就要“之藩”(离开京师,到达藩国封地),读书只能是由着本人习好来了。朱棣下旨编成煌煌然11095巨册的《永乐大典》,自是欣慰欣喜,赐名题序,然后就是束之高阁,似乎没有再翻阅过。他的儿子仁宗朱高炽在位甚短,孙子宣宗朱瞻基算是有为之君,却都没见阅读该书的记载。此后诸帝中,孝宗朱祐樘应是较为重视《永乐大典》的一个,经常派人到文楼取来若干册,置诸御案上,随时翻阅。据说曾从中辑录一些稀见的禁方,赐给太医院御医或个别官员。

弘治五年五月,内阁大学士丘濬呈上新著《大学衍义补》,并写了一道长疏言事,关键词为历朝经籍的收藏和民间图书的搜访。这个一向口气很冲的大儒,对青年皇帝亦不乏指教意味,上来就说:做皇上要处理的政务再多,也只是一世一时之事,唯有经籍图书乃万年百世之事,“自古圣帝、明王、贤人、君子精神心术之微,道德文章之懿,行义事功之大,建置议论之详,今世赖之以知古,后世赖之以知今者也”。基于此事的重要与急迫,丘濬建议孝宗:派员清查内府藏书,登记造册,并建立起严格的保存和借阅规则;对重要典籍如实录、宝训等,分派翰林院等官抄录副本;将藏书之所分为三处,在京师有内阁和国子监,在南京设于翰林院;如有缺少的书籍,命地方官广为访购或抄录。其中有这样一段:

臣请敕内阁,将考校见有书籍备细开具目录,付礼部抄誊,分送两直隶、十三布政司、提督学校宪臣,榜示该管地方,官吏军民之家与凡官府学校寺观并书坊书铺收藏古今经史子集、下至阴阳艺术稗官小说等项文书,不分旧板新刊及抄本未刻者,系内阁开者目录无有者,及虽有而不全者,许一月以里送官。其有王府处启知借录,多方差人询访,设法搜采,期于尽获无遗。行仰所在有司,将各处赃罚纸札,并给官钱措办笔墨之费,分散各处儒学生员誊写。惟取成字,不拘工拙,但不许潦草失真。就令各学教官校对,既毕,以原本归主,不许损坏不还。其所得书目先行开具,陆续进呈。

丘濬自知工程量浩大,特别标举成祖兴修《永乐大典》之例,曰:

太宗皇帝当多事时,犹聚众千百,纂集《永乐大典》,以备学者考究,以此方彼,孰重孰轻,伏乞睿照。

明孝宗时年23岁,谦和温煦,爱读书,对这位三朝老臣很尊敬,却没有采纳他的建议,没传谕抄录实录副本,也没让各省询访佚书,以不了了之。200多年后,乾隆两次发布征书之谕,其方式和细节与丘濬的建议颇为相像,只不知看过老丘的奏折没。

对《永乐大典》更为重视的,应属弘治皇帝之侄、明世宗朱厚熜。当喜爱折腾的武宗突然驾崩,膝下无子,15岁的厚熜以藩王入继大统。而他很快就陷入议礼的政治漩涡,按照内阁首辅杨廷和等重臣的设计,小皇帝应称孝宗为皇父、张太后为皇母,而叫亲生父母为皇叔皇婶;因厚熜为独子,礼臣拟让其叔益王的次子入嗣兴藩,为新帝的父母另行选配一个儿子。阁臣与礼部大员自以为想得很周到,自以为乃“万世不易之法”,孰知少年天子天性至孝,坚拒接受,在奏议后愤然批曰:“父母可移易乎?”所谓“大议礼”就此拉开序幕,持续数年,其间礼臣联名上议,翰林科道纷纷谏诤,朱厚熜也曾向杨廷和私下求恳,甚至派近侍到礼部尚书毛澄家中送金条,皆被拒绝,终于将新帝推向极端,引发左顺门血案。出于与臣下论辩对驳的需要,世宗开始从《永乐大典》中寻找依据,大量翻检阅读前代礼典,注重有关宗法体制,尤其是帝位传承的记述,天资聪慧的他渐渐成为礼学专家,降旨编成《大礼集议》和《明伦大典》,也爱上了这部几乎无所不包的大书。

转眼到了嘉靖三十六年(1557)夏天,京畿地区一春少雨,旱情严峻,崇信道教的世宗于四月十二日亲至“雷霆洪应坛”祷雨,次日下午即雷雨大作,君臣无不喜动颜色,孰知当晚戌刻(19点-21点)紫禁城被雷电击中,引发大火。

是日申刻,雷雨大作。戌刻,火光骤起,初由奉天殿延烧至华盖、谨身二殿及文、武二楼,奉天、左顺、右顺并午门,午门左、右廊尽毁。越日乃熄。(《明通鉴》卷六十一)

皇宫中栋宇相接,加上人心叵测,过些年就会发生大大小小的火灾。朱厚熜刚登基,清宁宫后面的小房即失火,二十六年十一月大内再次起火,但远不如这一次受灾严重。他以为是上天示儆,数日后下罪己诏,“方喜灵雨之垂,随有雷火之烈”“仰惟仁爱之昭临,皆是朕躬之咎重”,表示要深刻反省。

明世宗不喜欢殿阁逼仄的大内,长期居住水木清华的西苑,当众人忙着救火之际,他忽然想起收藏在文楼中的《永乐大典》,急令左右飞速传谕,上紧将《永乐大典》搬运到安全地点,唯恐有失,接连发出三四道严旨。

上闻变,即命左右趣登文楼,出《大典》,甲夜中谕凡三四传,是书遂得不毁。(《明世宗实录》卷五一二)

史家之笔,往往所记甚简,无法再现当时情景。大火迫近,而雨仍下个不停,人们怎样将为数众多的《永乐大典》抢运出来?临时存放在什么地方?皆不得而知。所可感受到的是明世宗之关注急切,一遍遍派人赶往现场督办,三殿中陈设的奇珍异物海了去了,而置之不顾。

这场大火也提醒世宗,以孤本存在的《永乐大典》一旦受损,将难以弥补。他希望能抄录一个副本,也曾与内阁大学士徐阶多次谈起,君臣都清楚此事工程量巨大,是以一天天拖了下来。四十年十一月,世宗居住的西苑永寿宫夜间起火,扑救不及,“乘舆服御及先世宝物尽毁”。皇上被迫迁入低矮潮湿的玉熙宫,惊魂稍定,再次想起重抄《永乐大典》之事。数月之后,朱厚熜搬回整修一新的永寿宫,将民怨沸腾的严嵩父子罢斥,下诏重录《永乐大典》。此乃四十一年八月十三日,世宗对内阁首辅徐阶说:“及此秋凉,可理也。”这句话可证君臣之间曾多次探讨重抄事宜,意思是:趁着这秋高气爽,开始办理吧。 永乐大典