不知来处,如何明白去处?

作者:薛芃 1984年7月侯先光发现澄江动物群(现在也称澄江生物群),被国际学术界称为“20世纪最惊人的科学发现之一”。从此,澄江动物群的寒武纪生命研究正式拉开序幕,许多学者纷纷投身进来,舒德干也在其中。从1990年至今的30余年间,舒德干带领团队取得重要发现,即远在5.2亿年前的寒武纪时期,如今动物界的三个亚界(基础动物、原口动物和后口动物)都已出现。在此基础上,舒德干认为,这三个亚界是分三个阶段逐步形成的,进而提出“三幕式寒武纪大爆发”的假说。

1984年7月侯先光发现澄江动物群(现在也称澄江生物群),被国际学术界称为“20世纪最惊人的科学发现之一”。从此,澄江动物群的寒武纪生命研究正式拉开序幕,许多学者纷纷投身进来,舒德干也在其中。从1990年至今的30余年间,舒德干带领团队取得重要发现,即远在5.2亿年前的寒武纪时期,如今动物界的三个亚界(基础动物、原口动物和后口动物)都已出现。在此基础上,舒德干认为,这三个亚界是分三个阶段逐步形成的,进而提出“三幕式寒武纪大爆发”的假说。

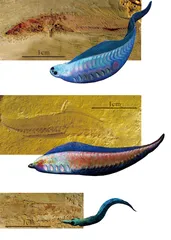

1999年,舒德干团队通过对澄江动物群中昆明鱼、海口鱼的深入研究,将人类对最古老脊椎动物的记录前推了约5000万年。此后,又发现了最古老的人类远祖冠状皱囊动物,这种微型动物大小仅1毫米,是目前已知最古老的原始有口无肛动物,被认为代表着显生宙最早期的微型人类远祖至亲。他还带领团队创建了一个绝灭门类——古虫动物门。

舒德干1946年2月出生,现为西北大学教授、博导,西北大学早期生命研究所所长。2011年当选中国科学院院士,先后获国家自然科学奖一等奖和二等奖。带着对寒武纪大爆发和地球早期生命的各种问题,本刊对舒德干进行了以下专访。

三联生活周刊:通常会将寒武纪生命大规模出现的现象称为“寒武纪大爆发”(Cambrian Explosion),也有一些学者和研究者提出“寒武纪大辐射”(Cambrian Radiation)这个说法。从生命演化的角度,我们该如何理解“大爆发”与“大辐射”这两种不同的描述?您更倾向于哪种说法?

三联生活周刊:通常会将寒武纪生命大规模出现的现象称为“寒武纪大爆发”(Cambrian Explosion),也有一些学者和研究者提出“寒武纪大辐射”(Cambrian Radiation)这个说法。从生命演化的角度,我们该如何理解“大爆发”与“大辐射”这两种不同的描述?您更倾向于哪种说法?

舒德干:“大爆发”(Explosion或者Big Bang)与“大辐射”(Radiation),用在对寒武纪大爆发事件的描述上都可以。“大辐射”是传统的学术性表达,而“大爆发”则是后来的半学术半科普的形象性表达,便于大众理解这种独特的生命演化现象。如果用于科学传播,我更趋向于使用“大爆发”。

实际上,这两个词的含义也存在一些区别。“大辐射”一般是指,某一个高阶元类群,比如说某个“门”刚刚出现时,其下所包括的较低阶元(如纲和目等)的数目总是比较少的;随后在十分有利的环境下,纲和目的数量突然快速增加,宛如一把扇子的骨条辐射出去的样子。同样的道理,一个“纲”也可以在特别有利的环境下快速演化辐射出许多“目”和“科”,比如在新生代刚开始时,哺乳纲就在短时期内快速辐射出许多目,如食肉目、奇蹄目、偶蹄目等。

而“大爆发”现象则包括两种不同的演化方式。一种方式与“大辐射”相似,这时,生物“大辐射”也可以称为“大爆发”。另一种演化方式则只专用于“寒武纪大爆发”,它特指演化中的“从零到一”或者“无中生有”现象。比如在5.6亿年之前,基本上没有任何“真动物”(eumetazoan,真后生动物)的门类出现,但从5.6亿至5.2亿年前这短短的0.4亿年间,数十个动物门类分三批快速诞生,形成了动物界的三个亚界,构成了完整的“第一动物树”框架。这在生命演化史上是唯一的一次,其实质是动物门类创新大爆发,它完全不同于寒武纪以后发生的各种“物种大爆发现象”。坊间常常有人说“寒武纪物种大爆发”,或者“寒武纪物种大辐射”,这都是概念性错误。

三联生活周刊:您在研究中指出,澄江动物群是“目前已知唯一能为地球上最早创建三分动物谱系树完整框架提供可靠实证的软躯体化石库”。哪些因素使得澄江动物群保存得如此丰富精彩?

舒德干:澄江动物群保存得如此丰富多彩、栩栩如生,主要得益于两类因素。内因主要是,此时动物基因,尤其是动物界的“同源框基因”(Hox gene cluster)已演化成型到位了,这是动物界的基础动物、原口动物和后口动物亚界共三个亚界中众多门类在此首次“大聚会”的基础条件。此外,外因也很重要。那就是此前地球表层系统刚刚完成了地球“第二次大氧化事件”。那时,海洋中不仅营养丰富,如磷元素大增,而且氧气充足,海洋生命便应运爆发。非常重要的是,在寒武纪早期,澄江地区处于特殊的海湾环境下(很可能包含河流三角洲),陆地的阶段性大洪水以及海洋超级潮汐,形成阵发性“泥沙风暴”,将近海的各种生命快速埋葬,隔绝氧气,大大减低了尸体腐败的速度,于是得以保存了大批高质量软躯体构造化石,留给我们一个特级化石宝藏。

三联生活周刊:在您和团队提出“三幕式寒武纪大爆发假说”之后,又有学者提出“四幕式爆发”论,但您认为这其中一个阶段是三幕式之前的“引线”,也就是西方学者曾界定的“隐形阶段”。那么,“隐形阶段”或者说“引线”,与真正的生命爆发有何差异?

舒德干:地球上这个唯一的独特生命大爆发事件的本质内涵是“动物界门类创新大爆发”,其内因驱动是动物基因演化,尤其是那时的“同源框基因”已经演化成型,所以在恰当的环境条件下(外因),它们可以表达出整个动物界的形态学框架,这是科学问题的关键。

西方学者以前提到的动物界演化成型的“引线”,现在学界仍然没有搞清其具体内容,所以有人用含糊其辞的“隐形阶段”来表述,实际上也是无奈之举。在所谓“隐形阶段”,动物界的部分基因有可能产生了,但“同源框基因”尚未成型,所以没能表达出“真动物”形体。这期间大家比较认同的是各种海绵类化石的出现,然而,在生物学上,海绵并非真动物,它们没有口、消化道、皮肤、肌肉和神经细胞,显然不属于真正的“吞噬型生命”,所以不是真动物,而属于所谓的“侧生动物”。

化石记录显示,在“引线”或者“隐形阶段”的最后时段,可能出现了少量真动物,但可靠化石很少,需要进一步深入研究才能确认。“引线”或者“隐形阶段”中最后时段,可以视为寒武纪大爆发的萌芽时期,即那些少量被确证的基础动物时期,也可以看作是大爆发事件的第一幕。“隐形阶段”目前仍然是一个模糊概念,缺乏明确的起始时限。

三联生活周刊:那么从前寒武纪到寒武纪,为什么会出现三幕式的生命大爆发?

舒德干:我前面已经提到,从前寒武纪末期到寒武纪的这一段过渡时期,动物界的同源框基因系列已经分步成型,这是关键的内因。同时,氧气快速增加等外因也十分必要,结果便对应地分三阶段形成了动物界的三个亚界,即出现了三幕式动物生命大爆发:5.6亿至5.4亿年前,基础动物亚界各门类首次爆发;5.4亿至5.2亿年前,原口动物亚界大部分门类爆发;至距今5.2亿至5.18亿年前的澄江动物群时期,后口动物亚界的所有门类开始爆发。请注意,此时植物界仍然局限于海洋藻类时代,完全没有陆地植物生命的存在。

三联生活周刊:您提到了当时的植物状况。从目前发现的化石来看,那时的海洋生态中,藻类或许是唯一(或为数不多)的植物,如何看待植物在当时海洋生态中的作用?为什么当时没能有更多的植物出现?

舒德干:在前寒武纪晚期,海洋中出现了多种多样的藻类,它们不仅促进了海水和大气氧气含量的快速提升,同时也为动物们提供了必需的“碳基”粮食。显然,如果没有藻类植物的提前出现,寒武纪动物爆发将不可能发生。另一方面,不同于动物界在寒武纪大爆发时的“快成型”(仅花了约0.4亿年),植物界起源演化则表现出“慢成型”特征,从低等的海洋绿藻门逐步到陆地的苔藓门、裸蕨门、蕨类、裸子植物门,直到被子植物门诞生,植物界成型一共经历了至少4亿年,甚或达9亿年,这可能与植物基因演化速率和环境适应有关。

三联生活周刊:上世纪60年代,加拿大布尔吉斯页岩生物群被重新调查,对寒武纪大爆发的研究进展意义重大。80年代澄江动物群发现之后,学界也经常将两者进行比较研究。从现在的研究来看,两者有怎样的关联?如果把全球这几大生物群放在一起比较,可以反映出当时地球是怎样的生态环境?

三联生活周刊:上世纪60年代,加拿大布尔吉斯页岩生物群被重新调查,对寒武纪大爆发的研究进展意义重大。80年代澄江动物群发现之后,学界也经常将两者进行比较研究。从现在的研究来看,两者有怎样的关联?如果把全球这几大生物群放在一起比较,可以反映出当时地球是怎样的生态环境?

舒德干:如果将动物界的起源和演化作为一条物质运动的长河来看,寒武纪大爆发是“源”,因为它创造了全部三个动物界的所有门类(在寒武纪早期,“最高等”动物类群脊椎动物和节肢动物门的出现,暗示着那时其他所有较低等动物门类都不会缺席),整个动物界的“源头”业已成型,标志性的时间点是约5.2亿至5.18亿年前的澄江动物群。此后的动物界演化虽然延续了5亿多年,但并未产生新的动物门类,所以它们都应该属于演化之“流”,也就是只在原有的“门类”框架下不断延续流淌。所以,5.08亿年前的加拿大布尔吉斯页岩生物群应该属于动物演化的“流”,而不属于门类创新之“源”。

将全球几大早期化石生物群放在一起比较,可以大体上看出,当时全球的生态环境发生了剧烈变迁。前寒武纪末期的埃迪卡拉生物群时期,海底主要是由微生物席覆盖的“硬质海底”,而寒武纪以后,在小壳生物群和澄江动物群时期,海底微生物席逐步退却,硬质海底逐步过渡为“软泥海底”,海底被大量小型软体动物和腕足动物等所占据;由此,整个海洋生态系统也由前寒武纪的“二极生态系统”(植物性生产者和细菌分解者)占统治地位,升级为完整的“三极生态系统”(生产者、分解者和真后生动物消费者)。今天地球仍然维持三极生态系统。

三联生活周刊:2019年,西北大学发现了清江生物群,这也是在寒武纪大爆发研究上的重大发现。您曾指出清江生物群是一个与澄江动物群“同期异相”的一个生物群。为什么清江会形成“异相”的面貌?“异”在何处?

舒德干:清江生物群与澄江动物群的时代都是约5.18亿年前。但是,它们“异相”,即这两个一南一北的动物群在生存环境上存在很大差别。澄江动物群出现在较浅水的动荡环境中,周围沉积物颗粒稍微粗一些,而清江生物群出现在较深水的安静环境中,周围沉积物颗粒更细一些,所以化石构造细节保存得更为精美。而且,还更有利于我们探索整体生态环境。

三联生活周刊:目前对清江生物群研究的最新认知有哪些,比如物种的特殊性方面?

舒德干:清江生物群中三个动物亚界的成员都有,尤其丰富的是精美保存的各类基础动物。布尔吉斯页岩生物群研究了一个多世纪,仍然有新发现,澄江动物群高强度探索了20多年后,才将三个亚界的基本面貌搞明白,清江生物群的研究实际上刚刚起步。

三联生活周刊:2021年,来自西北大学等单位的研究人员发现,苔藓动物起源于5.3亿年前的寒武纪大爆发早期,而非此前认为的4.8亿年前的奥陶纪,在此之前一直缺乏苔藓动物在寒武纪时期的确凿化石记录。为什么苔藓动物在地质历史时期很重要?这个发现对研究寒武纪早期生命提供了哪些新的推进和视角?

三联生活周刊:2021年,来自西北大学等单位的研究人员发现,苔藓动物起源于5.3亿年前的寒武纪大爆发早期,而非此前认为的4.8亿年前的奥陶纪,在此之前一直缺乏苔藓动物在寒武纪时期的确凿化石记录。为什么苔藓动物在地质历史时期很重要?这个发现对研究寒武纪早期生命提供了哪些新的推进和视角?

舒德干:苔藓动物在寒武纪早期出现之所以很重要,一方面是,因为它们与软体动物门、腕足动物门一样,作为当时的“草根生物”,积极参与了海底环境的改造工作,加速了硬质海底向软泥海底的转化,即向现代生态系统的根本性转化。另一方面,这个发现对研究寒武纪早期生命演化的意义还在于,我在2008年正式提出了“三幕式寒武纪大爆发假说”,得到绝大部分动物化石记录的印证,却困惑于“低等的原口动物苔藓动物门本应该出现在寒武纪早期,而它的最早化石记录却只见于较晚的奥陶纪”。现在多个单位合作发现了5.3亿年前的寒武纪早期苔藓动物门可靠化石,这极大地支持了我提出的“三幕式寒武纪大爆发假说”,证实它是一个能够经受住历史检验的科学假说。

三联生活周刊:有关寒武纪生命雌雄问题的研究,现在学界有怎样的进展?

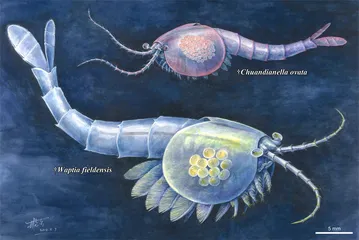

舒德干:生物雌雄问题十分重要,因为有性生殖极大地提高了生物多样性。袁训来研究员认为,6亿年前生命就出现了有性繁殖;其实还有人提出在十多亿年前,即真核生命出现不久就产生了有性繁殖,但可靠的证据很少。在寒武纪化石生命中明确分别出雌雄来,并非易事。但过去仍然有一些学者通过种群中不同个体形态的差异和比例关系,推断出一些雌雄现象。目前,寒武纪生命中非常可信的雌雄个体研究还不太多,中国地质大学的欧强研究员曾经对比研究了澄江动物群和布尔吉斯页岩生物群中相似的两个物种,发现明确携卵的雌性节肢动物,并且从“遗传优势”上权衡各自在自然选择中的利弊,做出了很有趣的研究结果,给人以启迪。在生命进化过程中,高效益的繁衍与生存同样重要。

三联生活周刊:在荧光显微镜、显微CT等新技术的辅助下,现在我国对澄江动物群的研究,虽然比二三十年前进步很多,但仍然处在古生物形态学研究的阶段,很多物种的基本构造我们还没有搞明白。在形态学认知的基础之上,对寒武纪研究更重要的诉求是什么?

舒德干:我们期待今后能够开发更多的新技术手段,以观察更多的微观结构信息和生态环境信息。在探索古代生命的原生成分上,可望读出多种氨基酸信息、脂类信息和其他分子化石信息,但不必奢求获得非常古老的DNA信息,因为它太脆弱了,极易降解。

三联生活周刊:您曾经重走达尔文航路,又主持翻译了《物种起源》。在这个实地考察和翻译的过程中,您对达尔文的理论有哪些新的思考?如今回看历史,为什么寒武纪大爆发曾经如此困扰达尔文?

三联生活周刊:您曾经重走达尔文航路,又主持翻译了《物种起源》。在这个实地考察和翻译的过程中,您对达尔文的理论有哪些新的思考?如今回看历史,为什么寒武纪大爆发曾经如此困扰达尔文?

舒德干:在“沿着达尔文足迹往前走”的过程中,我觉得达尔文对人类知识宝库的主要贡献是他的颠覆性思想创新,尤其是自然选择学说、生命树思想和人类的自然起源猜想。

另一方面,我也清楚地看到,他有三大困惑和期待:1.在生物学上他困惑于不了解遗传学内涵,这对他的自然选择理论形成了明显的伤害,好在后来孟德尔、摩尔根、沃森及克里克等人的研究解决了这个难题;2.在地质古生物学方面,达尔文最感困惑的是寒武纪大爆发事件,这似乎与他的渐变论完全冲突。西北大学团队依据早期化石大数据分析,提出量变与突变交替、渐变与突变统一的三幕式寒武纪大爆发假说,初步解决了这个谜题;3.达尔文在《人类的由来》中,根据比较解剖学和胚胎发育学等间接证据,天才地提出人类是由低等生命逐步进化而来的猜想,但他没有直接化石证据。近百年来,古生物学家发现的非洲、亚洲等地的古猿和古人类系列化石较好证实了人类的确是由近代古猿进化而来的事实。西北大学等单位近来在寒武纪大爆发各个化石库发现的天下第一鱼创造“第一头脑”“第一脊椎”,古虫动物门创造“第一鳃裂”等可靠证据;韩健等人以《自然》(Nature)封面论文报道了有口无肛的“皱囊虫”,它非常接近“第一口”,这些成果都得到了国际学术界的广泛认同,初步回应了达尔文期待低等动物创造基础器官的困惑和期待。

当年达尔文之所以如此困惑于寒武纪大爆发,主要是因为他面对的对手神创论者深信上帝“一星期创造世界”,所以达尔文必须选择坚持渐变论,坚持“自然界不存在飞跃”的理念。而且,自然选择的基础也的确是建立在物种渐变的观察事实上。假如达尔文那时同意寒武纪大爆发是真实的,那就会留给神创论者以攻击的口实,就会纠缠于“混战一场”,难分胜负。显然,回避寒武纪大爆发事实,是达尔文论战术的高明之处。

三联生活周刊:研究远在5亿多年前的寒武纪生命,对当下的生物及生态研究有怎样的启发?

舒德干:发现可靠证据以认知我们远古祖先的真实面貌,搞清我们自身的由来,应该是现代理智科学人的一种高级精神享受,这比糊里糊涂过日子更有意思。不知来处,如何明白去处?

远古的生态变迁与现代环境变化的原理是相通的。寒武纪时期氧气含量大幅增加造成的生命爆发事件与现在多种因素导致的二氧化碳升高现象,有何可比性?非常值得人们思考。

三联生活周刊:学界有不少声音认为,我们现在处于第六次生物大灭绝的时期。您怎么理解生命周而复始的爆发与灭绝?

舒德干:我非常理解人们热议第六次大灭绝的原因,其忧虑除了来自一些真实的数据外,还主要出于生态环境保护的考虑,这完全可以理解。我们人类的确需要保护好生态环境,因为那是在保护我们子孙后代的生存权。

生与死是客观的自然规律,是放之四海而皆准的真理。个体生命需要新陈代谢才能生存,而整个生命体系发生周而复始的爆发与灭绝,其实也是一种高层次的新陈代谢,不足为怪。我最后再强调一下,我们所说的普通“爆发”事件与寒武纪大爆发不是一回事,后者是地球上唯一的动物门类创新大爆发,它创造了地球上的“第一动物树”,为太阳系中唯一的“动物星球”的诞生奠定了基础。

三联生活周刊:您毕生都在研究寒武纪的生命大爆发,那么您是如何定义生命的?

舒德干:生命有多种定义:维持生命存在的组成包括两部分,即营养部分蛋白质和基因遗传部分核酸;而维持生命运作的是新陈代谢。薛定谔从热力学“熵”出发来定义生命,说必须不断地吸进“负熵”才能维持生命体运转有序。生命就是“吃”负熵,动物是“吞噬型”生物,需要“吃”营养和氧气。所以动物的起源和早期进化,首先需要创造口,接着创造肛门,然后是各种呼吸器官,包括后口动物类群的鳃裂,最后到了高级阶段就需要头脑。这个学术思路引导我在寒武纪大爆发时的化石宝库中寻找人类的早期动物的祖先系列,从而有所发现。

(感谢中国地质大学(北京)欧强教授对本次采访的帮助) 澄江生物