月份牌

作者:刘畅 作为一名“90后”,我儿时在奶奶家、姥姥家的一项任务就是撕日历。一个纸板挂在墙上,纸板上钉着厚厚一摞纸,那是满满一年的日子。日历有《新华字典》般大小,用纸很薄,能透光,每张纸上印着阴历、阳历的日期和黄历的宜忌。虽是同一日,奶奶家和姥姥家日历上的禁忌却不甚相同,令虔诚的人手足无措,所幸无人在意,不会捧着两本日历比较。日历的字总是红绿两色,我撕掉红字的时候多,因为红色代表周末。有些日期上还写着字,那是奶奶给自己的提醒,撕下那一页时,感觉一天格外充实。

作为一名“90后”,我儿时在奶奶家、姥姥家的一项任务就是撕日历。一个纸板挂在墙上,纸板上钉着厚厚一摞纸,那是满满一年的日子。日历有《新华字典》般大小,用纸很薄,能透光,每张纸上印着阴历、阳历的日期和黄历的宜忌。虽是同一日,奶奶家和姥姥家日历上的禁忌却不甚相同,令虔诚的人手足无措,所幸无人在意,不会捧着两本日历比较。日历的字总是红绿两色,我撕掉红字的时候多,因为红色代表周末。有些日期上还写着字,那是奶奶给自己的提醒,撕下那一页时,感觉一天格外充实。

那时的手撕日历有许多“雅号”,因扯掉的都是自己的岁月,心有不甘,唯愿无病无灾、不会变老,北京话称其为“白扯”,而更通用的别名是“月份牌”。如今除了向阴阳五行、天干地支打探凶吉需要在街边探访“大师”,手撕日历已不见踪影,只有“月份牌”的别名还时常出现在老一辈人的口中。这个名字,也在百余年的历史中,将日历、月历、挂历、台历通通串联在一起。

时日、节气出于天,编订日历在中国古代是由天子统治下的朝廷垄断的,直到清末,私印日历才合法,那时认为日历由轩辕黄帝制定,称作“黄历”,多是农历,少公元纪年,直到诞生于上海十里洋场的月份牌出现。

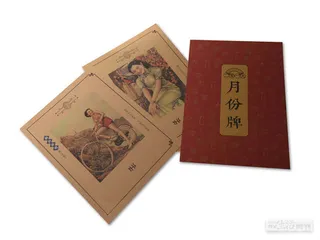

19世纪70年代,清朝的国门打开后,上海的报馆、彩票行、轮船公司为了招徕顾客,参考中国传统的民间年画配有月历节气的“历画”样式,用中英对照的月历配上商品宣传画,在新年前以买赠的方式送给顾客,这种广告画被称为“月份牌”。资料显示,当时享有盛名的申报馆从1884年起就刊登“奉送月份牌”的广告,并申明由点石斋石印精致。月份牌甫一产生,就是如今挂历的大小,它的用纸有卡纸与铜版纸两种,早期多用尺幅较小的硬卡纸印刷,将历表印在背面,大尺幅的铜版纸成为主流以后,上下两端还镶有铜边,上端铜边居中穿孔,可以张挂。

月份牌画如今已是民国老上海的标志,列入了上海市的非物质文化遗产,拍卖一张动辄数十万元。它的价值不在于古老,而在于艳丽。相比朴素的手撕日历,最早的月份牌常以中国传统的仕女图、山水图为主题。随着城市开放,穿旗袍、踩高跟鞋的上海时髦女郎成为月份牌上的主流。

甚至由月份牌催生出专门的月份牌画室和美术设计师,其中便有张光宇等著名画家。有“画坛怪杰”之称的谢之光更是因月份牌出名。资料显示,他出生于浙江余姚的一个贫寒家庭,1913年全家跟随父亲来到上海,开一家煤炭店谋生。谢之光自小喜爱绘画,14岁师从中国最早画月份牌的画家周暮桥,学习人物画,17岁考入上海专科美术学院,接受系统美术教育。那时他“没钱时画广告,有钱时画国画”,为了生计,毕业后成为广告画师,将透视法融入传统题材,23岁出版第一张月份牌《西湖游船》,在上海大获成功。之后,华成烟草公司出高薪请他担任公司广告部主任,他为公司设计“美丽”牌卷烟的烟标,兹一上市,人们无不为烟标上的女子倾倒,卷烟销路大开。谢之光声名大振,一张广告画能卖出500大洋,他接续师父周暮桥的衣钵,成为上海最出彩的月份牌画家之一,将“月份牌画派”发扬光大。学界曾用“熔古今中外技法于一炉,是近现代艺术家中古为今用、洋为中用的典范”来评价他。直到解放前,他曾画过180多位旗袍美人,连民国影后胡蝶也曾做过他的模特。

当时月份牌的发行量巨大,东北人嫁女儿要拿月份牌作嫁妆压箱底,压得越多越时髦。印刷界也将此视为重要业务。仅1916年3月,中华书局就“承印政府月份牌20万张,印价2万有余”,中华书局的竞争对手商务印书馆也发行自己的月份牌。1910年蔡元培在德国留学,张元济春节期间特地给他写信问好,“寄上月份牌十份,并乞分致同人为祷”。

当时月份牌的发行量巨大,东北人嫁女儿要拿月份牌作嫁妆压箱底,压得越多越时髦。印刷界也将此视为重要业务。仅1916年3月,中华书局就“承印政府月份牌20万张,印价2万有余”,中华书局的竞争对手商务印书馆也发行自己的月份牌。1910年蔡元培在德国留学,张元济春节期间特地给他写信问好,“寄上月份牌十份,并乞分致同人为祷”。

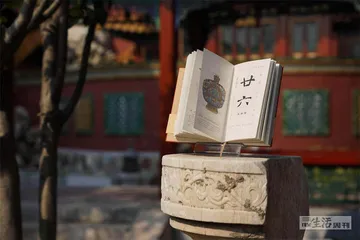

受此风潮影响,故宫与广告公司合作,在1931年对外发行《故宫日历》,直至1937年抗日战争爆发后中止。如今仍留在30岁以上中国人记忆中的日历、月历,挂历、台历,自那时就齐全了。《故宫日历》大小与后来的手撕日历更像,只不过也有“月份牌”的称呼。它是左右翻动的活页,不需撕扯,厚铜版纸精印,一面日历,一面是故宫里收藏的古物图画,风格与时髦的月份牌迥异。《故宫日历》可以放在桌上把玩,钱玄同、俞平伯、周作人都曾在书信里提及,用《故宫日历》馈赠亲友。当时发售日历会登广告,甚至声称,“每购日历五只,加赠《梅兰芳剧影》一册,购十只加赠《富连成卅年史》一册”。

月份牌不仅大受欢迎,自诞生始,它就成为历史的一重写照。当《故宫日历》被战乱中断,到了40年代末,月份牌也脱胎换骨,它的广告功能被街头广告牌和海报取代,而日历的功能,又被挂历取代。但在解放后,不仅“月份牌”的名字始终延续下来,挂历的形制、挂历上的图画都与月份牌和“月份牌画派”的画家有千丝万缕的联系。

谢之光便画过挂历,只不过已不是上海滩女郎。到了上世纪70年代,挂历成为政治宣传的产物,很多样板戏里的经典镜头、英雄模范事迹、丰收场景等内容,都成了挂历常见的主题内容。直到改革开放以后,摩登女郎又回到了大众视野,绘画变成了照片,影视明星、泳装女郎是挂历图画上的主流。在40余年前,它们就像墙上的《花花公子》,也成为八九十年代生人,对于挂历最初的“刻板印象”。

直到手机普及,越发智能,每年年末,父母从单位、朋友那里拿来的挂历才日渐式微,不必再为将多余的挂历送出去而烦恼。日历普遍成为手机的一个App或是手机桌面上的一个插件,备忘录可以循环提醒,时间管理的精度达到以分钟计,提醒事项早已不是手撕日历上的空白能够容纳,甚至办事日程也不是私人的事,电脑、手机中共享日历成为常态,邮件直接推送进日历。

纸质日历、挂历仍在。挂历变为家里墙面的装饰,而2010年故宫再次推出《故宫日历》,作为工艺品重焕80年前的荣光。其他的创意日历也不一而足,只不过上面不再有广告、政治宣传乃至美女诱惑的位置,图案变成审美和普及知识的所在,甚至还有二维码,可以扫描听音乐,过期的日子撕下来可当作书签或明信片。文人雅士的把玩之物,变得更为小众,成为年轻人时尚的礼物。 月份牌故宫日历艺术美术文化