都市报

作者:刘畅 如果用上世纪90年代的都市报语言表述如今都市报的现状,当是如下的形式:

如果用上世纪90年代的都市报语言表述如今都市报的现状,当是如下的形式:

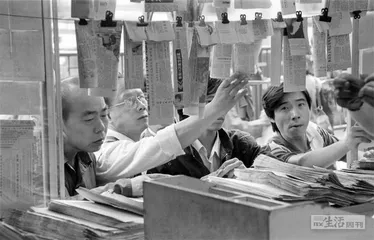

昨晚8时至10时许,一名中年男子在三元桥附近三个报摊间徘徊,将报摊里里外外的杂志浏览个遍,没有拿起一本。据了解,该男子看都市报20余年,有收藏的习惯,两居室的家里,有一间堆满了各地已停刊的都市报旧刊,希望在报摊上再有斩获,留作纪念,无奈一份也没有找到。报摊摊主得知中年男人的意图,答应帮助他寻找一些存货。

这种从小处着眼、“以小见大”、地方味道浓郁、浅显易懂的风格,乃是都市报的特点。它起源于1995年1月创刊的《华西都市报》。资料显示,上世纪90年代随着城市化进程加快,城市人口迅速增长,市民迫切需要了解大量、全方位的外界信息,直接服务于自身的生活、学习和工作。相比党报,市民需要切近、生动的内容;相比传统晚报,市民需要的不仅是茶余饭后的消遣,更是同自己衣食住行等日常生活密切相关的、实用性强的新型报纸。《华西都市报》应运而生,将自身定位为“市民的信息公仆”。

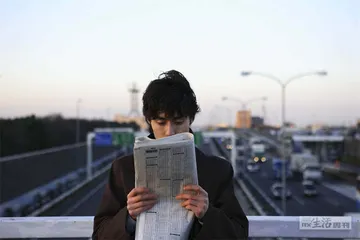

由此掀起上世纪90年代中后期中国都市报的热潮,各地的《三湘都市报》《南方都市报》《燕赵都市报》等相继创刊。1997年底,时任新闻出版总署副署长的梁衡在一次研讨会上感慨,当初各家都市报是他一个个签字批准的,三年前一个个签出去,三年以后集中起来就形成了一个集团军。都市报成为一个现象,1997年仅《华西都市报》的发行量就超过了50万份。甚至在1998年成立了都市报研究会,至今仍在运转。都市报就此兴盛了近10年,它与《人民日报》等党报迥异的风格,如今不仅令国人习以为常,甚至已经忘记,这种平易的风格曾经并不是主流。自其出现起,各地的人们把报纸卷成卷,在公交车和地铁上摊开看,就像如今看手机一般稀松平常。

互联网的发展与都市报的兴盛相辅相成。起初都市报并未受到太大影响,都市报创办之初,基本都是由机关报所办,相对于机关报是“小报”,世纪之交时,与城市相关的地产行业和汽车行业兴盛,将广告纷纷投向都市报,都市报繁荣,纷纷向“主流媒体”转型,2003年底创刊的《新京报》便喊出“负责报道一切”的口号。那时都市报为紧随潮流,已经有网页版。但2005年开始,广告增速放缓,直到2013年时智能手机兴起,新媒体兴盛,广告也向线上的门户网站和微信公众号倾斜,报业开始进入寒冬期,报纸零售发行量减少,仅服务于地方的都市报相继停刊。资料显示,2015年报纸订阅下滑趋势加快,都市报订阅率持续走低,相较2014年下降幅度超过40%。2015年至2017年间,每年都有8家到10家报刊停刊。

互联网的发展与都市报的兴盛相辅相成。起初都市报并未受到太大影响,都市报创办之初,基本都是由机关报所办,相对于机关报是“小报”,世纪之交时,与城市相关的地产行业和汽车行业兴盛,将广告纷纷投向都市报,都市报繁荣,纷纷向“主流媒体”转型,2003年底创刊的《新京报》便喊出“负责报道一切”的口号。那时都市报为紧随潮流,已经有网页版。但2005年开始,广告增速放缓,直到2013年时智能手机兴起,新媒体兴盛,广告也向线上的门户网站和微信公众号倾斜,报业开始进入寒冬期,报纸零售发行量减少,仅服务于地方的都市报相继停刊。资料显示,2015年报纸订阅下滑趋势加快,都市报订阅率持续走低,相较2014年下降幅度超过40%。2015年至2017年间,每年都有8家到10家报刊停刊。

不过都市报“遗风”犹在,都市报的记者转入新媒体平台,以往在都市报上火爆的新闻追踪连载,仍然在媒体的微信公众号继续着,新闻现场的媒体同行们从不独行,甚至更新次数不受纸的影响,愈发频繁。最终消失的,不过是曾经用来练毛笔字、用来包东西的旧纸。 报纸华西都市报