最美大运河

作者:刘怡 “皋华丽号”(HMS Cornwallis)醒目的三枝桅杆出现在镇江焦山江面的那一天,是1842年7月20日,清道光二十二年六月十三日。由12艘风帆战舰、10艘东印度公司的明轮蒸汽炮舰、51艘运兵船以及征用民船组成的侵华英军主力,在该年6月16日攻陷吴淞炮台、突破清军的长江口防御之后,便搭载着6900多名陆军部队,西行朝镇江驶来。两江总督牛鉴在给道光帝的奏折中惊恐地指出,英舰火炮射程惊人,“最大为五六里之数”,超出守军岸炮一倍;而清军铸造粗劣、弹重偏轻的大炮即使在极近距离上也无法穿透敌舰的甲板。

“皋华丽号”(HMS Cornwallis)醒目的三枝桅杆出现在镇江焦山江面的那一天,是1842年7月20日,清道光二十二年六月十三日。由12艘风帆战舰、10艘东印度公司的明轮蒸汽炮舰、51艘运兵船以及征用民船组成的侵华英军主力,在该年6月16日攻陷吴淞炮台、突破清军的长江口防御之后,便搭载着6900多名陆军部队,西行朝镇江驶来。两江总督牛鉴在给道光帝的奏折中惊恐地指出,英舰火炮射程惊人,“最大为五六里之数”,超出守军岸炮一倍;而清军铸造粗劣、弹重偏轻的大炮即使在极近距离上也无法穿透敌舰的甲板。

从军事技术史角度看,第一次鸦片战争中英国派遣来华的并不是其武器库中最新、最精良的装备。不列颠海军引以为豪的一、二等风帆战列舰均未在中国战场现身,尺寸最大的“皋华丽号”属于安装74门炮的三等战列舰,舰龄接近30年,已经现出老态。参战的英国步兵配备的野战炮火通常只有连级(4门)规模,六成士兵还在使用相对较旧的“褐筒”前膛燧发枪。但就是这样一支规模不大、临时组建的远征军,在面对兵力三四倍于己且手握地利的清军时,屡屡能打出10倍以上的伤亡比。从广东的虎门、黄埔到浙江的定海、镇海,英军沿中国东南海岸线一路攻掠,累计战死不到百人,却撼动了清室半壁江山,“二百年之威风,扫地以尽”。

然则入侵者也并非全无后顾之忧。中国过于庞大的疆域对远道而来的英军造成了巨大困扰:从1840年夏天战事初起到1842年初春清军反攻浙东失败,整整一年半时间里,英军虽然在广东、福建和浙江取得了一系列战术胜利,却始终无法迫使清廷接受割地、赔款、通商的停战条件。被英方视为东南战略要地的舟山群岛首府定海,在1840年和1841年两次被两栖舰队攻陷,换来的却是从外省调来的清军一波接着一波的增援。人数有限的入侵者无力长期占领中国的大中城市,不得不在每次局部获胜之后,周期性退回位于广东外海的前进基地。以至于英国外交大臣巴麦尊一度怀疑驻华商务总监义律(Charles Elliot)玩忽职守,消极怠工。

而在事实上,从1834年夏天开始就被派驻到中国的义律,正在根据他对清帝国地理和经济特征的深刻理解,起草一份改弦更张的入侵计划。1841年6月,义律从澳门给英国驻印度总督奥克兰伯爵去信,眼光毒辣地提议:“远征军的下一个主要目标应当是对大运河河口的控制,就在它和长江的交叉点上。”“没有一次两栖军事行动的部署会比这更加有利,也没有一件事会比这更能令(清)朝廷乃至整个帝国更加惊慌失措。”这封长信的主要内容随后被摘抄呈递给维多利亚女王,并在9月底得到了明确答复:英国驻印度当局需要在1842年春天到来之前组建一支规模足够大的援军,利用它“割断中华帝国主要内陆交通线的一个据点”(即镇江),迫使清廷最终接受城下之盟。只不过,由于侵华英军高层经历了人事变动,最终负责运河截断作战的不再是义律本人,而是他的继任者璞鼎查(Henry Pottinger),海军总指挥则是威廉·巴加(William Parker)中将。

而在事实上,从1834年夏天开始就被派驻到中国的义律,正在根据他对清帝国地理和经济特征的深刻理解,起草一份改弦更张的入侵计划。1841年6月,义律从澳门给英国驻印度总督奥克兰伯爵去信,眼光毒辣地提议:“远征军的下一个主要目标应当是对大运河河口的控制,就在它和长江的交叉点上。”“没有一次两栖军事行动的部署会比这更加有利,也没有一件事会比这更能令(清)朝廷乃至整个帝国更加惊慌失措。”这封长信的主要内容随后被摘抄呈递给维多利亚女王,并在9月底得到了明确答复:英国驻印度当局需要在1842年春天到来之前组建一支规模足够大的援军,利用它“割断中华帝国主要内陆交通线的一个据点”(即镇江),迫使清廷最终接受城下之盟。只不过,由于侵华英军高层经历了人事变动,最终负责运河截断作战的不再是义律本人,而是他的继任者璞鼎查(Henry Pottinger),海军总指挥则是威廉·巴加(William Parker)中将。

耐人寻味的是,几乎与英军筹划进攻镇江的同时,1842年3月21日,浙江巡抚刘韵珂也给远在京师的道光帝寄去了一份长长的奏折,小心翼翼地暗示步步为营的抵抗已经走到尽头。刘韵珂着重强调,由于“逆氛未竣”,掌握制海权的英国舰队随时可能北上威胁江浙两省外海,甚至驶入长江或者运河,截断经南北大运河输往京城的漕粮运送线路。而江浙两省北运的漕粮占到京师每年所需“米粮接济”数量(大约400万石)的5/6,一旦遽然中断,数十万在京官员和内城八旗人口将面临断炊之虞,势必引发政治危机。而在浙东的春季反攻失败之后,原计划南下运粮的漕船队伍由于担心遭到英舰截击,齐齐滞留在镇江对岸的瓜洲渡(属扬州)不敢前进,已经导致南北钱粮流通出现局部窒塞。一旦英舰继续沿长江西行,“全城鼎沸,不战自溃”势成必然。

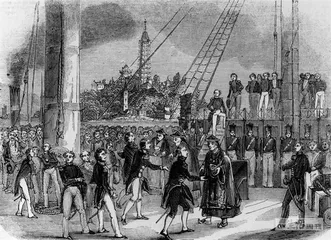

道光帝对这份密折的回应,是一句简单的“该逆(指英军)……当设法羁縻,毋令蹂躏地方”。但历史没有留给清廷君臣“羁縻”的机会:1842年7月21日,英军在优势火力掩护下攻破镇江城,守军1600余人伤亡泰半。一江之隔的扬州士绅立即推举盐商颜崇礼作为代表,渡江与璞鼎查交涉,约定以白银50万两作为“赎城金”,换取英军不再北取瓜洲渡。至此,以镇江为分界点,南北漕运正式宣告中断。8月2日,英国舰队主力继续拔锚西行,于数日后抵达江宁(南京)城外。8月29日,在“皋华丽号”的第二层甲板上,两位清廷钦差耆英和伊里布与璞鼎查签署了《英清和平友好通商条约》,即中国近代史上第一个不平等条约《南京条约》。

以京杭大运河被侵略者的坚船利炮所截断、南北钱粮物资赖以流通的有形“血脉”横遭切割作为标志,中国政治和经济的古典时代结束了。存续千年的古老帝国,以一种不情愿的方式被一把推进了全新的历史周期。

对今天生活在首都北京与浙江省省会杭州之间,京杭运河水道两侧广阔东部大地上的人们来说,“大运河”更多是作为一种感性存在贯穿于每代人的集体记忆之中的。

对今天生活在首都北京与浙江省省会杭州之间,京杭运河水道两侧广阔东部大地上的人们来说,“大运河”更多是作为一种感性存在贯穿于每代人的集体记忆之中的。

对山东聊城,它意味着卫河东岸为祈祷水流畅通建起的舍利宝塔,用疏浚会通河掘出的河泥堆积而成的临清龙山,以及东山湖畔耗资6万两白银建成的清代山陕会馆。在运河东岸附近的东、西陶屯村,大型砖窑依然在按照明代初期的传统工艺,烧制出500多年前用于紫禁城建设的那些青砖的“后代”。

对江苏淮安,它意味着里运河清江浦楼前的“淮海戏”,以及洪泽湖堤道旁不时闪现的明清名人题字和镇水铁牛雕塑。而横跨在18世纪黄河故道与运河交汇点之上的淮阴船闸,毗邻的仍然是明代嘉靖年间开辟的清口水利枢纽。

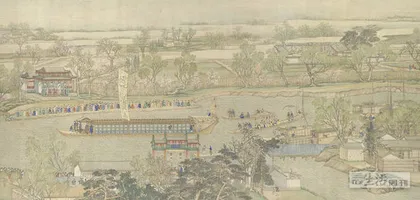

至于苏州老城区的山塘街、盘门门楼和平江路,它们几乎毫无变动地延续了清人徐扬所做《姑苏繁华图》中“水陆并行,河街相邻”的格局,仅仅增加了路灯和绿化带。澹台湖公园中,游客避过摩天大楼的背景,寻找最好的角度拍摄始建于唐宪宗年间的53孔石桥宝带桥——这座江南运河上的纤道桥,在将近900年时间里都是赤裸上身的民伕涉水穿越、与浪漫气息毫无关涉的漕运交通设施。不过今时今日,人们似乎更乐于借助它完成对于“江南水乡”印象的重构,而不是诉诸卷帙浩繁的史籍。

但这种感性色彩过于浓烈的描述,多少也影响到了我们对于作为历史现象的大运河的认知,甚至导致我们无法清晰地定义“中国大运河”(The Grand Canal)的地理范围和兴起时间。21世纪初实存的京杭大运河水道全长为1794公里,但在2014年6月,当中国大运河在卡塔尔举行的第38届世界遗产委员会会议上入选“世界文化遗产”(World Heritage)时,它的全长被重新界定为大约3200公里(其中“申遗”河道长度1011公里),包含有今天的京杭运河干道、连通杭州与东海的浙东运河(杭甬运河)以及大部分河道已经淤塞湮没的隋唐大运河(以洛阳为中心)故迹。换言之,作为一个整体的大运河,出现时间可以上溯至隋炀帝整修中原以东水道,使关中平原与黄淮海平原、长江下游地区乃至幽燕之地在政治、经济上统合为一的公元7世纪初。

然而问题不止于此。无论是今天扬州境内的邗沟,还是苏州盘门毗邻的江南河,在追溯历史沿革时都更乐于提及人工水道最初开凿的时间——春秋年代(公元前5世纪),而不是它被纳入全国性运河系统的隋朝。这就引出了另一重疑问:作为历史概念的大运河,究竟是一系列建成于不同时期的人工水道的简单叠加,还是需要被赋予某种特定的政治、经济内涵?明清之际最杰出的地理方志学者顾祖禹在他所著的《读史方舆纪要》中言之凿凿地宣称,运河只有在承担了漕粮运输职能之后方才真正区别于自然河流,这是不是一种苛求?

更有甚者,从公元前7世纪到1947年,作为中国内陆主要河流之一的黄河曾经26次发生大规模改道,其中6次变更出海口,每一次都会对位于其东侧的大大小小的人工运河系统造成冲击和再造。而受自然(黄河改道、水旱灾害)与政治(朝代更迭、河工废弛)双重因素的影响,在残唐五代、两宋、明初、清末的漫长时光以及其他“不承天佑”的岁月里,大运河系统的相当一部分水道要么陷入了停航状态,要么因为疏浚和修缮,处在反复的迁移、改道中。换言之,我们误以为曾经长久存在过的“万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还”的盛况,那些帆樯如林的漕船载着米粮、丝绸和瓷器往返于南北千里波涛中的景象,即使在大运河的全盛时代也不是每天都会出现。而最终固定下来的运河水道的相当一部分,其实是重修于距今不久的上世纪50年代。

由《马可·波罗游记》《红楼梦》故事以及时常会造成错觉的现代地图塑造出的那个浪漫的大运河形象,与漫长古代历史中永远和战争、决溃乃至耗费惊人的河工修缮联系在一起的大运河,中间究竟差了些什么?

德国人卡尔·奥古斯特·魏特夫(Karl August Wittfogel)并不是第一位注意到中国古典政治秩序与水利工程之间密切关联的学者,但无疑是其中影响最大的一位。作为卡尔·马克思社会发展理论的推崇者,他从上世纪20年代起就致力于对“亚细亚生产方式”(Asiatic Mode of Production)这一命题的进一步拓展研究。抗日战争前夕,魏特夫曾有机会到中国农村做实地调查,并与太平洋国际学会(IPR)中的中国问题专家保持了长期学术联系。1957年,以此前30余年的研究为基础,他写出了《东方专制主义》(Oriental Despotism)一书。

德国人卡尔·奥古斯特·魏特夫(Karl August Wittfogel)并不是第一位注意到中国古典政治秩序与水利工程之间密切关联的学者,但无疑是其中影响最大的一位。作为卡尔·马克思社会发展理论的推崇者,他从上世纪20年代起就致力于对“亚细亚生产方式”(Asiatic Mode of Production)这一命题的进一步拓展研究。抗日战争前夕,魏特夫曾有机会到中国农村做实地调查,并与太平洋国际学会(IPR)中的中国问题专家保持了长期学术联系。1957年,以此前30余年的研究为基础,他写出了《东方专制主义》(Oriental Despotism)一书。

和马克思在“亚细亚生产方式”理论中提出的“中央集权政府承担农业灌溉、修建公共水利工程的任务”这一论断相比,魏特夫的观点显得更加激进和极端。他宣称,所谓“东方专制主义社会”形态,例如古埃及和两河平原文明、早期阿拉伯帝国、古代中国以及莫卧儿帝国,都是由干旱或半干旱地区的治水活动催生形成的。在上述地区,自然存在的水资源由于供给不均或者受气候、地理等因素的影响过于显著,无法满足日常农业生产的需要,必须借助人工建造的灌溉设施以及治水工程作为中介物。就这一点而言,古代中国用以联结天然水系(江河湖泊)的大运河与埃及人在尼罗河沿岸修筑的水渠功能是一致的。建造和维护这类大型水利工程需要大规模协作、严明的纪律、等级秩序、强有力的领导以及遍布全国的组织网络,必要时甚至必须强迫人民从事集体劳动;而所有这些要素无不有助于一个以治水官僚为核心的专制权力结构的形成。因此,东方专制主义往往呈现为“治水帝国”(Hydraulic Empire)的形式,治水本身又成为控制和动员社会资源的工具。

站在今天的角度,我们当然不难看出魏特夫的“治水社会论”包含的明显史实错误与时代局限性。作为典型的亚热带季风气候国家,中国南方的稻米种植区以高湿丰水、春夏降雨集中为特征,明显不同于西亚、北非完全依靠引河灌溉的绿洲农业。大运河最重要的经济和社会功能也绝不在农业灌溉,而是如顾祖禹所言,是要通过漕运来实现维持政权中枢运转所需的粮食和财富的调度。不仅如此,从大运河修筑和维护的历史看,无论是短命的隋朝,还是拥有漫长偏安历史的南宋,显然都不属于帝国专制权力最发达、最稳固的时期,然而运河体系却有了长足发展。反倒是在秦汉两朝以及君权达于极盛的清代中叶,水工、水事一度出现了退步。

不过,魏特夫的确点出了一项至关重要的问题:单单从交通、物流等直观功能来界定大运河的历史价值,无疑忽视了背后最根本的政治动力。《旧唐书·食货志》在提及当时战略价值最突出的扬州—洛阳段漕粮运输时,使用了“漕路干浅,船艘隘闹,船载停滞,备极艰辛”这样的字眼。在大运河系统刚刚竣工通航的隋唐两朝,扬州到洛阳大约800公里的水上路程,漕船受季节性水位涨落、闸口拥堵等因素的影响,“停滞日多,得行日少”,单程竟须航行9~10个月,甚至慢过步行,政治考虑显然超过了经济效益。对隋炀帝以及隋末起家于关陇门阀势力的李唐政治精英集团来说,关中粮食产量难以逆转的衰减意味着调拨江南米粮接济长安和东都(洛阳)所需成为头等重要的政治问题,运河因此成为“经济服务于政治”的有形象征,而不必考虑运行过程中的巨大损耗。类似的角度也可以用于考察明代中叶为维持淮扬运河(里运河)畅通投入的巨额人力、物力资源——南宋初年黄河夺淮之后,黄河河工(治黄)与里运河维护工程(治漕)形成一体,黄河屡屡泛滥,困扰元明两朝达200余年之久。而元末明初海运漕粮的经验分明显示,大运河并不是维系全国物资流通的唯一可行方案。然而随着明成祖迁都北京和“禁海令”持续强化,全面疏浚南北大运河并以高昂的成本维持其运转再度成为中央政府的首选方案。顾祖禹在《读史方舆纪要》第129卷涉及漕运的章节中,单是记述中晚明修缮里运河工程细节的内容就多达近5000字,其中不乏“蓄清刷黄”之类因漕伤农的情节,字句之下皆是黎民血泪。

换言之,古典中国的历史并非如魏特夫所言,是在治水社会的需求中孕育了中央集权的大一统体制;而是恰好相反,先出现政治一统的现实,随后才有大运河系统的运行以及以之为依托的制度化漕运。如同明史研究者、淮阴师范学院历史文化旅游学院教授吴士勇指出的那样,“运河的开凿、疏浚、运行、维护等实践行为,均为集权政体政治运作的结果,并且首先服务于漕运这一政治主题”。大运河,首先是一条政治性河流。

今时今日,人们大体认同:史籍中记载的“漕运”,指的是官府以漕船将各省分派征收的实物田赋(米粮及其他物资)由水路运往京城,或者根据现实的军事、政治需要转运至其他省份的一系列流程。从经济学角度看,这是古典指令性经济在财政层面的反映。然而至少在隋代以前,漕运所经的航路并不限定于后来构成大运河系统一系列局部的人工水道。顾祖禹就曾经引用《禹贡》中的记载“九州贡道皆会于(黄)河”,认为在上古时代,“(黄)河即漕也”。而自秦汉以至南北朝,“(黄)河、渭、淮、汴皆漕也”,自然河流作为漕运通道的基础性地位并未发生改变。即使是在大运河诞生之后,受战争破坏以及水旱灾害影响,元代大部分时间以及明朝初年都采用过海运漕粮或者海陆联运的方案,使得大运河与漕运之间的捆绑变得似乎不那么必然。

今时今日,人们大体认同:史籍中记载的“漕运”,指的是官府以漕船将各省分派征收的实物田赋(米粮及其他物资)由水路运往京城,或者根据现实的军事、政治需要转运至其他省份的一系列流程。从经济学角度看,这是古典指令性经济在财政层面的反映。然而至少在隋代以前,漕运所经的航路并不限定于后来构成大运河系统一系列局部的人工水道。顾祖禹就曾经引用《禹贡》中的记载“九州贡道皆会于(黄)河”,认为在上古时代,“(黄)河即漕也”。而自秦汉以至南北朝,“(黄)河、渭、淮、汴皆漕也”,自然河流作为漕运通道的基础性地位并未发生改变。即使是在大运河诞生之后,受战争破坏以及水旱灾害影响,元代大部分时间以及明朝初年都采用过海运漕粮或者海陆联运的方案,使得大运河与漕运之间的捆绑变得似乎不那么必然。

但从另一个角度看,漕运自秦统一六国以来便成为历代沿袭的国家制度,本身就包含了极其丰富的信息量。秦始皇废除列国旧封,在国都设置以三公、九卿为中心的全新中央集权官僚制度,辅佐皇帝处理朝政。为了经营和护卫国都本身,又添设中尉(卫戍司令)、将作少府(宫室建设主管)等一系列新官职,各有所辖。这就导致秦代的国都与此前的“山东诸国”相比,常住人口数量急剧增加,并且大部分是完全不从事农业生产的官僚、军人、劳工及其家属。为了维持首都人口的日常生活,从全国其他地区持续输入粮食、布帛等日常生活所需的消费品遂成为必然。包括为了应对边疆战争和突发事件,需要在若干战略要地提前建立仓储。而自给自足的小农经济对这种源源不断的汲取毫无反抗之力,实际上成为无法摆脱的实物田赋的唯一供应者。

以大规模强征和转运实物田赋(漕运制),而不是允许商品广泛流通的方式来解决国都的日常消费需求,意味着秦汉以降的中国古代王朝终究无法避免走向马克思笔下“行政权力支配社会”的道路,继而形成国家机器对一切关键战略物资的垄断。只是在汉末、三国之世以前,全国政治中心与基本经济区的合一意味着漕运制度可以借助天然河流以及陆路来实现,无须大兴土木开凿运河系统。但这种安排毕竟无法永久化——耕作技术的落后以及战争对关中渠灌区造成的毁灭性破坏使得都城“就近就食”变为不可能。从东汉到晚唐,尽管统一帝国的政治中心始终在长安、洛阳之间不大的空间范围内移动,但仅靠邻近的渭河平原产粮区早已不敷使用。而经济学者冀朝鼎早在上世纪30年代就认识到,从三国到南北朝将近400年的分裂局面不仅造成了一系列政治后果,连带也使全国范围内足够供养大量人口的基本经济区(Key Economic Area)由一个变为多个。

关东、江淮、江南等新兴基本经济区的出现,一方面使得全国人口恢复增长重新成为可能,另一方面也增加了中央政府的管控难度。冀朝鼎认为,当隋文帝通过征服江南地区实现政治上的再统一之后,首要考验便是“管理那些在不同程度上独立自给的基本经济区”“使其重新成为国家集中调度的物质基础”。而要实现此目标,便不得不诉诸马克思所言的“以政治手段执行经济职能,即举办公共工程”。隋唐大运河的诞生即是这一思路的产物,它的基本路线和布局,无不反映出“政治决定经济”的特征:接济的对象仍是作为政治中心的关中和洛阳,而汲取资源的管道则远远地伸向了江淮、江南等多个新兴经济区,使东西连成一体。用历史地理学者马正林的话来形容,整个运河体系的走势“犹如一把张开的纸扇,沿扇形的两边分别开凿了通向东南和东北的运河,穿越黄河下游南北和长江下游富庶经济地区的中心,其柄端又直插关中平原的中央”,意图昭彰。

关东、江淮、江南等新兴基本经济区的出现,一方面使得全国人口恢复增长重新成为可能,另一方面也增加了中央政府的管控难度。冀朝鼎认为,当隋文帝通过征服江南地区实现政治上的再统一之后,首要考验便是“管理那些在不同程度上独立自给的基本经济区”“使其重新成为国家集中调度的物质基础”。而要实现此目标,便不得不诉诸马克思所言的“以政治手段执行经济职能,即举办公共工程”。隋唐大运河的诞生即是这一思路的产物,它的基本路线和布局,无不反映出“政治决定经济”的特征:接济的对象仍是作为政治中心的关中和洛阳,而汲取资源的管道则远远地伸向了江淮、江南等多个新兴经济区,使东西连成一体。用历史地理学者马正林的话来形容,整个运河体系的走势“犹如一把张开的纸扇,沿扇形的两边分别开凿了通向东南和东北的运河,穿越黄河下游南北和长江下游富庶经济地区的中心,其柄端又直插关中平原的中央”,意图昭彰。

隋运河的建成,使得白河(海河)、黄河、淮水、长江四大水系借助人工运河连成一体,大大增强了中央政权对全国范围内物资流通的控制力。但为了迁就偏居关中的都城,连接江南与长安的运河漕运里程被无谓拉长,“自江淮漕租米,水行多风波”,造成长期供应不足。为了克服水上路线曲折带来的阻碍,唐代从玄宗时起即启用裴耀卿倡导的“转般法”,在洛阳以东的汴州(开封)设转输场和河阴仓,自汴州往西部分改用陆运。此举虽然暂时提高了运输效率,却也使汴州的战略地位在无形中急剧上升。俟唐末黄巢起义时,“既将东南区域之经济几全加破坏,复断绝汴路运河之交通,而奉长安文化为中心仰东南财赋以存立之政治集团,遂不得不土崩瓦解”(陈寅恪《唐代政治史述论稿》)。汴州则取而代之,成为五代以至北宋200年多间的政治中心。

“靖康之变”后,中国进入长达150余年的南北分裂局面;昔日的政治中心长安、洛阳、开封成为宋金对峙的最前线,不复往日地位。南宋定都临安(杭州)后,进一步发展了江南运河与浙东运河系统,但由于淮水北岸已成金国统治区,运河漕路的政治价值自是大被削弱。这种局面直到元代重新统一才被打破,然而又带来了新的考验——历代大一统王朝中,唯有元人率先选择将政治中心置于华北平原。这一决定彻底改变了秦汉以来都城在长安—洛阳—开封之间往复迁移的惯性,也使中国政治地理的核心问题从东西关系(关中如何统治江淮)一举变为了南北关系(华北如何控制东南与华南)。大运河系统的存废也因此再度面临决定性挑战。

从隋初到北宋,大运河虽然由于路线曲折,运行效率不及预期,但其基于东西政治关系形成的扇形布局无形中与中国境内大江大河东西流向的自然规律相吻合,可以借助天然河流之力,因此行漕成本尚不至于构成巨大的财政负担。但从元代起,“东西”问题一举变为“南北”问题,江南成为基本经济区的现实已经变得不可逆转;如何对其实施经济控制,再度成为重大的政治命题。以当时的技术条件而言,海运漕粮并非不可实现——元世祖至元十八年(1281),朝廷下旨开凿济州河,以连通淮河与大清河(今黄河下游)。江淮等地的运粮船先经济州河入大清河,再由利津(今属山东东营市)泛海抵达直沽,最后漕粮通过水陆联运直至大都(北京)。而浙东运河的存在,甚至提供了这样一种可能性:江南漕粮经海路直运直沽,与大都已近在咫尺。

然而,部分是出于对“倭患”的忌惮(元世祖两次远征日本的行动均以失败告终,因此中国东南沿海自13世纪起即有日本海盗船出没),部分是出于对前朝统治惯例的沿袭,尽管终元朝之世,海路一直是漕粮运输的主要倚靠,但从1289年重修会通河开始,元朝依然义无反顾地走上了重启大运河系统、开凿贯通南北的人工内河之路。这一决定不仅意味着不计成本地与黄河、淮河、长江三大自然水系的流向作对抗,更意味着深入到南宋初年黄河改道之后已成一片泽国的两淮地区,因此直至元朝灭亡也未能真正完工。然而它却为明清两朝建立了示范,使得这两个同样定都北京的大一统王朝最终选择了回归内河漕运,摒弃存在不确定性的海道。

历史地理学泰斗谭其骧在上世纪50年代的一篇论文中曾经慨叹,唐宋以前的大运河以中原为中心,呈多枝形发展,将众多地区联系起来,对于平衡调剂各地的经济文化有着重大作用。而元明清运河的南北向线性布局仅仅是将政治军事中心北京和基本经济区江南连接到了一起,在形成东部交通大动脉的同时,却也将广大中西部领土摈之于外,既不利于中西部地区自身的发展,也不利于全国各地的经济文化交流。以此观之,170多年前刘韵珂关于“漕运影响国运”的警告,其实是犯了和魏特夫类似的错误:内河漕运原本就是王朝政治的结果;大运河从开凿、疏浚、运行、维护直到废止,每个阶段都有宫廷政治巨大的阴影在场。

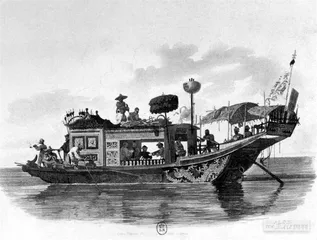

明成祖永乐九年(1411),为呼应迁都北京的要求,工部尚书宋礼主持重开通惠河与南运河。历时4年,济宁到临清长达380公里的内河漕路终告竣工,南北大运河至此彻底贯通。运河线路恢复之日,成祖即“罢海运,退下海军官军,俱令里河驾船运粮”。此后运河漕运的规模持续增长,制度亦日渐完善,稳定近百年之久。而清朝初年“漕政仍依明制,用屯丁长运”,并以顺治二年(1645)户部奏定的每岁400万石作为基准征收量。据《清史稿·食货志》记载,到18世纪中叶,实征正兑(直输至京仓者)米约为每年300万石。

明成祖永乐九年(1411),为呼应迁都北京的要求,工部尚书宋礼主持重开通惠河与南运河。历时4年,济宁到临清长达380公里的内河漕路终告竣工,南北大运河至此彻底贯通。运河线路恢复之日,成祖即“罢海运,退下海军官军,俱令里河驾船运粮”。此后运河漕运的规模持续增长,制度亦日渐完善,稳定近百年之久。而清朝初年“漕政仍依明制,用屯丁长运”,并以顺治二年(1645)户部奏定的每岁400万石作为基准征收量。据《清史稿·食货志》记载,到18世纪中叶,实征正兑(直输至京仓者)米约为每年300万石。

然而进入嘉庆年间,距离黄水夺淮已经过去6个多世纪,黄河下游“淤垫已甚”且屡治无功,运河通航亦逐渐被其连累。嘉庆十四五年间(1809年前后),“淮扬运河三百余里浅阻”,朝廷竟饮鸩止渴,借黄水以济运,河政遂日以糜烂不可收。嘉庆十年至十五年,“(江)南河年例岁修抢修及另案专案各工,共用银四千有九十九万两”,平均每年要耗费两成以上的财政收入修缮河工,犹难收效,漕运规模与效益亦显著衰减。清初漕船总数一度达10455艘之巨,至嘉庆十四年(1809)实存仅6242艘,已经影响到京师需要。况且清代漕粮完全依赖军运,“弁丁有水次之苦,有过淮之苦,有抵通(州)之苦”,“势要官胥视运军为奇货,诛求横出”,势必抬高运输成本。极端情况下,“东南漕粮……合公私论之,大约石米到仓,费银四五两不等,而领出漕粮及运军余米,在京卖价不过八九钱耳”。据道光年间担任过工部尚书的王庆云在其财政研究笔记《石渠余纪》中推算,19世纪初,每年经大运河输送400万石漕粮的实际成本居然高达粮食本身市值的两倍以上,折合成纹银超过1700万两;加上河道修缮和船只折旧等费用,年均用银至少需2000万两左右,相当于乾隆朝晚期年均财政收入(约4300万两)的一半。漕运已经和(黄)河工、盐政一样,变成了帝国政治的“三大弊”之一。

魏特夫的推论,在一定程度上成为事实:尽管“治水帝国”并非由“治水社会”所催生,但一旦“政治先行”的内河漕运制度成为常态,漕运官僚自然也会利用寻租权力,寻求成为一个特殊利益集团。王庆云慨叹,“自乾隆季年,河官习为奢侈,帑多中饱,竟至无岁不决”。河工开支逐年上涨,结果却是履修履溃,甚至愈修愈溃,成为帝国政治衰败期特有的怪象。而原本仅是官营漕运附庸的民间内河贸易,虽然能在这种乱象中取得一定发展空间,但其基础终究是不稳固的——清初治理黄淮运水患承袭的是明代潘季驯“束水攻沙,蓄清刷黄”的思路,为此不惜一再加筑高家堰,形成了巨大的人工湖泊洪泽湖。1680年,繁华的泗州城(今安徽泗县、盱眙一带)没入洪泽湖中,就此彻底消失。原本地势低于运河河床的山东微山湖,也在“蓄水济运”思路的驱使下面积不断膨胀,淹没周边田野村舍无数,以至于魏源将山东境内的大运河批评为“惟许害民,不许利民”!

而紧抱运河水道的漕运官僚集团,还在事实上阻碍了近代早期中国远途运输模式的转型。道光五年(1825),鉴于内河漕运开支已经成为巨大的财政负担,道光帝“令有司督抚筹议海运漕粮”,得到户部尚书英和、江苏巡抚陶澍等人的积极响应。第二年夏天,苏、松、常、镇、太五属漕米“以河船分次海运,悉数抵天津”,证明这一新思路完全可行。然而反对者旋即纠集舆论,大谈“洋氛方警,适滋盗粮”“粮艘须别造,柁水须另招,事非旦夕,费更不赀”之类的“客观困难”,使得新设于上海的海运总局实际上陷入无法运行的状态。这也是第一次鸦片战争爆发前夜,清帝国通过主动改革来实现财政和资源动员模式更新的最后希望的丧失。

大海以蛮横和暴烈的方式汹汹而来。面对崛起于海上自由贸易和工业革命的欧美列强,即使是最不缺乏勇气的清朝兵将也缺乏还手之力。入侵者最终在镇江攫住了庞大帝国的命门——如同刘韵珂担忧的那样,内河漕运暂时中断或许不至于立即颠覆清政府的统治,但道光帝不敢拿北京城中60余万内城八旗以及30余万满汉官员、百姓的忠诚作为赌注。与镇江隔河相望的扬州曾经是大运河畔最繁华的商业城市之一,但这座建筑在漕运经济沙滩上的巨塔,显然清楚自己的财富基础是何等脆弱,宁可以支付“赎城金”的方式求得苟安。

大海以蛮横和暴烈的方式汹汹而来。面对崛起于海上自由贸易和工业革命的欧美列强,即使是最不缺乏勇气的清朝兵将也缺乏还手之力。入侵者最终在镇江攫住了庞大帝国的命门——如同刘韵珂担忧的那样,内河漕运暂时中断或许不至于立即颠覆清政府的统治,但道光帝不敢拿北京城中60余万内城八旗以及30余万满汉官员、百姓的忠诚作为赌注。与镇江隔河相望的扬州曾经是大运河畔最繁华的商业城市之一,但这座建筑在漕运经济沙滩上的巨塔,显然清楚自己的财富基础是何等脆弱,宁可以支付“赎城金”的方式求得苟安。

1855年8月1日,咸丰五年六月十九日,黄河在河南兰仪县铜瓦厢附近再度决口,北行改由山东大清河入海。明清两代为治理黄淮运水利、确保淮扬运河畅通付出的300年努力,就此灰飞烟灭。淮扬运河的干涸导致京杭大运河至关重要的中间区段陷入梗阻,加上太平天国战争对江南运河造成的破坏,内河漕运事实上已经无法维持。同治十一年(1872),朝廷下旨在上海开办轮船招商局,每年经海道北运漕运20万石以供京畿所需。到了1904年底,常驻淮安、历史超过450年的漕运总督一职也被正式废止。那时节,中国近代第一条贯穿南北的铁路干线卢汉铁路(京汉铁路前身)已经完工在即,津浦铁路也正在全面规划中,中国历史进入了蒸汽机、火车和轮船的时代。1912年2月12日,清帝在辛亥革命的隆隆炮声中宣告退位,大运河政治化的基础就此消失。今天,我们所见的仅是它属于工程奇迹和自然景观的一面,而远离了那些残酷的记忆。

(参考资料:〔美〕卡尔·魏特夫著:《东方专制主义:对于极权力量的比较研究》,徐式谷等译,中国社会科学出版社1989年版;顾祖禹撰:《读史方舆纪要》,贺次君、施和金点校,中华书局2005年版;冀朝鼎著:《中国历史上的基本经济区》,岳玉庆译,浙江人民出版社2016年版;秦晖论文:《“治水社会论”批判》;吴士勇论文:《古代治水、开河与通漕的历史逻辑》等) 大运河黄河历史政治