天台小记:游山则情满于山

作者:蒲实仍下华顶庵,过池边小桥,越三岭。溪回山合,木石森丽,一转一奇,殊慊所望。二十里,过上方广,至石梁,礼佛昙花亭,不暇细观飞瀑。下至下方广,仰视石梁飞瀑,忽在天际。闻断桥、珠帘尤胜,僧言饭后行犹及往返,遂由仙筏桥向山后。越一岭,沿涧八九里,水瀑从石门泻下,旋转三曲。上层为断桥,两石斜合,水碎迸石间,汇转入潭;中层两石对峙如门,水为门束,势甚怒;下层潭口颇阔,泻处如阈,水从坳中斜下。三级俱高数丈,各极神奇,但循级而下,宛转处为曲所遮,不能一望尽收。又里许,为珠帘水,水倾下处甚平阔,其势散缓,滔滔汩汩。余赤足跳草莽中,揉木缘崖,莲舟不能从。暝色四下,始返。停足仙筏桥,观石梁卧虹,飞瀑喷雪,几不欲卧。

——摘自《游天台山日记》癸丑四月初三记述

穿过徐霞客故居外的一片池塘和沈塘河,有一处不易注意的小景藏在村庄小路旁的一扇铁门内:胜水桥。我们到的这天,故居游客寥寥,这处小景更是无人到访,以至于大门紧锁。看门人很可能就是马镇上的村民,正在“霞客出游处”碑亭前不远的麻石单孔石板桥上悠然垂钓。那座其貌不扬的窄小石板桥就是胜水桥,霞客就是从这里乘舟启航,沿水路而出江阴的。村民小伙为我们打开门,允许我们在他钓完鱼离开之前待上一会儿。坐在桥上向远处眺望,河道两旁一排尚未完工的小楼正在修建中,远处的高压输电线也提醒我身处的世界。景色想必已变化很多,遮挡住河流蜿蜒延伸的方向,也不再有船停泊于此或行驶水中。但仍然可以想象,正是眼前这条小河引发了徐霞客追随它去向远方的思绪:它会流向何方,流经何处,又在哪里结束?

穿过徐霞客故居外的一片池塘和沈塘河,有一处不易注意的小景藏在村庄小路旁的一扇铁门内:胜水桥。我们到的这天,故居游客寥寥,这处小景更是无人到访,以至于大门紧锁。看门人很可能就是马镇上的村民,正在“霞客出游处”碑亭前不远的麻石单孔石板桥上悠然垂钓。那座其貌不扬的窄小石板桥就是胜水桥,霞客就是从这里乘舟启航,沿水路而出江阴的。村民小伙为我们打开门,允许我们在他钓完鱼离开之前待上一会儿。坐在桥上向远处眺望,河道两旁一排尚未完工的小楼正在修建中,远处的高压输电线也提醒我身处的世界。景色想必已变化很多,遮挡住河流蜿蜒延伸的方向,也不再有船停泊于此或行驶水中。但仍然可以想象,正是眼前这条小河引发了徐霞客追随它去向远方的思绪:它会流向何方,流经何处,又在哪里结束?

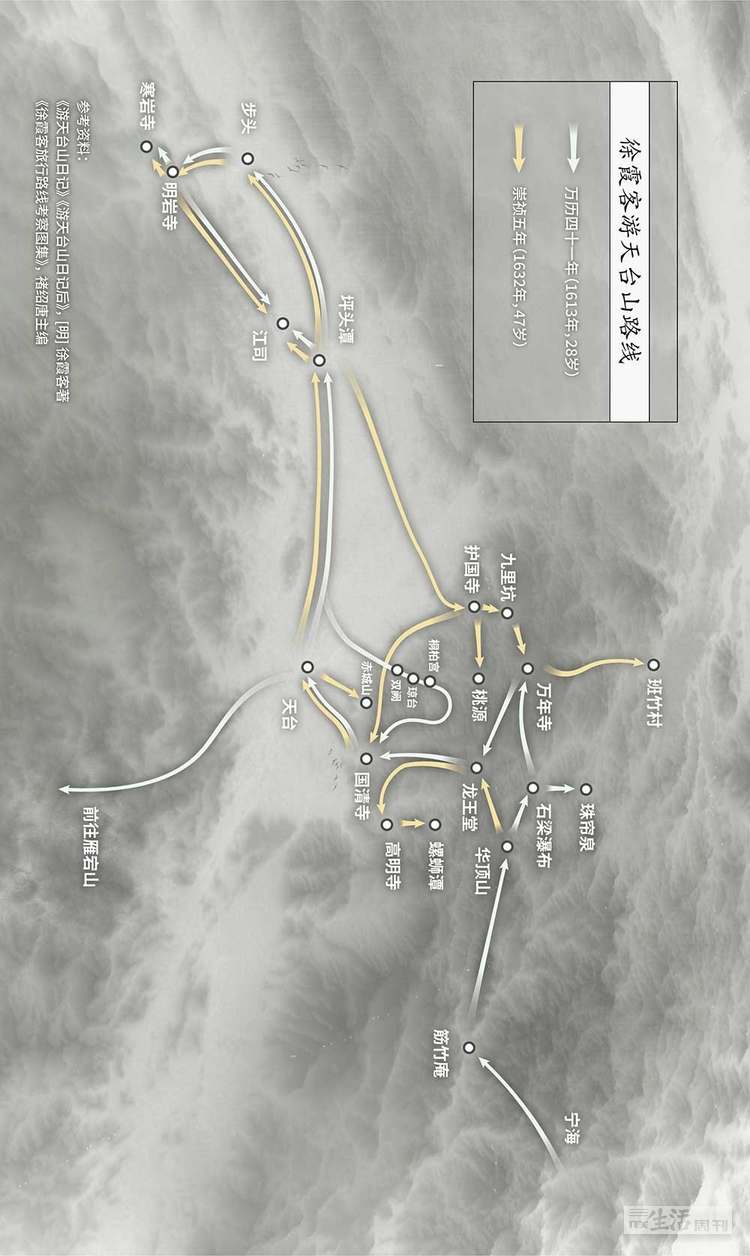

1613年(万历四十一年),徐霞客第一次游览天台山,同行者为僧人莲舟。他于三月的最末一天自宁海县城起行,四月初一进入天台县境,四月初九离开天台山。这一次出游,他登华顶峰,观石梁飞瀑,欣赏断桥三曲瀑布及珠帘水,游寒岩、明岩、鸣玉涧,眺览琼台、双阙,登赤城,沿途到了天封、万年、国清、方广诸寺,留下《游天台山日记》,这是《徐霞客游记》有记录的开篇。这篇游记起笔于“自宁海出西门”,但自家至宁海路线,《游记》未载。据陈函辉为他所写的墓志铭,1613年游天台前,他曾经到绍兴府、宁波府游普陀洛伽山。

三月三十日那天,霞客从宁海西门出发,正值云层散开、阳光明朗的好天气,他的心情和山间风光一样充满喜悦。我们从无锡驾车途经太湖前往天台山,一路阴雨绵绵。在太湖烟波浩渺的水边,遥想1632年(崇祯五年)秋,徐霞客曾与黄道周、郑鄤在这片湖上结伴泛舟。那时,北上复职两年的黄道周带着夫人和刚满月的儿子南归,经曲阜、徽州和南京,在常州与故友霞客和郑鄤相遇。三人同游的是西洞庭山,我们并不经过;他们那天望见的高爽晴空和白云悠悠,与我们所经历的天气也实在很不同。不过,在这么不同的天气里,却都有翩飞的白色鸥鹭,浮于湖面的洞庭山依旧苍翠如黛。黄道周已经历了一些仕途的起伏和磨难,霞客则以题为《赋得孤云独往还》的诗来宽慰友人;他的心境已与1613年出游时大有不同。行至宁海西南境的梁隍山,他听说道路两旁有猛虎,就停下来住宿,次日继续前行。

三月三十日那天,霞客从宁海西门出发,正值云层散开、阳光明朗的好天气,他的心情和山间风光一样充满喜悦。我们从无锡驾车途经太湖前往天台山,一路阴雨绵绵。在太湖烟波浩渺的水边,遥想1632年(崇祯五年)秋,徐霞客曾与黄道周、郑鄤在这片湖上结伴泛舟。那时,北上复职两年的黄道周带着夫人和刚满月的儿子南归,经曲阜、徽州和南京,在常州与故友霞客和郑鄤相遇。三人同游的是西洞庭山,我们并不经过;他们那天望见的高爽晴空和白云悠悠,与我们所经历的天气也实在很不同。不过,在这么不同的天气里,却都有翩飞的白色鸥鹭,浮于湖面的洞庭山依旧苍翠如黛。黄道周已经历了一些仕途的起伏和磨难,霞客则以题为《赋得孤云独往还》的诗来宽慰友人;他的心境已与1613年出游时大有不同。行至宁海西南境的梁隍山,他听说道路两旁有猛虎,就停下来住宿,次日继续前行。

与今天的游客会有进入旅游景区的鲜明界线感不同,引导徐霞客的唯有脚下的路。他逐渐感觉到地势的变化:自奉化县一路过来,“虽越岭数重,皆循山麓;至此迂回临陟,俱在山脊”;进入到迂回曲折、登高跋涉的山脊,地势变陡峻了,须得“舍骑步行”。行于山间,他目之所及,是“泉声山色,往复创变”,山间的景色不断变化着,正是一幅移步换景的风景画;翠绿的树丛中,山里的杜鹃花映日绽放,让人忘记了跋涉之苦。到了宁海、天台两县交界处,往南行,就是通向国清寺的大路。他遇到一位国清寺的僧人云峰,邀请他一起吃饭。云峰建议他让挑夫把担子存在国清寺中,好轻装前往。他存好行李,与莲舟走上去石梁的路。

今天的天台山景区规划为“国清景区”和“石梁景区”。由石梁景区入,可观小铜壶瀑布、龙潭瀑布、石梁飞瀑和方广寺;由国清景区入,则可经隋塔、隋代古刹与国清寺。我们先由国清景区入,沿途所见一片绿色的麦田里散落着星罗棋布的麦垛,不远处起伏的山脉间矗立着苍老的隋塔。游客脚下的路已是水泥大道,朝向麦田的一侧沿路栽种着梧桐,岭上四旁则有许多松树,与徐霞客当年描摹的“老干屈曲,根叶苍秀,俱吾阊门盆中物”依然一致。今日在苍松间有一道黄墙,颜色与杭州灵隐寺里的墙很相近。沿着墙与碎石路走,即见“隋代古刹”几个字。古刹临一条淙淙小溪,溪上有一座小小的石拱桥,桥边有一棵树干覆满青苔的松柏,过桥可入古刹。游客在这里多了起来,是疫情以来难见的“如织”景象,与徐霞客来到这里时,路上绝无行人的荒凉很不同。山风吹动,热闹的鸟鸣从松林竹林里传来,声浪不绝于耳。古刹内竹林分布在中轴线两侧,庭院内的几棵参天老香樟树姿态恣意摇曳。有一棵香樟的一条枝横着生长开去,与地面平行,低低伸展在放生池边,造出一道别致小景。

徐霞客存包在国清寺,先去往石梁瀑布。到达天台山的第一天,徐霞客在弥陀庵住下,山中下起了雨。第二天,待雨停下,他开始攀登山岭,溪流山石渐渐幽深。他在暮色中到达天峰寺,睡在床上惦念着第二天一早登上峰顶,希望天气能够转晴。五更时,他从梦中醒来,“闻明星满天,喜不成寐”。天台山是佛教天台宗的发祥地,然而霞客意不在访佛问僧,直奔瀑布而去。

我们则按景点的线路,先到国清寺,再前往更高处的石梁瀑布,顺序相反,这样更方便。国清寺始建于598年(隋开皇十八年),由晋王杨广绘制的蓝图,现存主要建筑为1734年(清雍正十二年)重修。进入寺内,庭院地上铺满草席,晒着打下的谷子,草编背篓放置在草席旁。这是寺庙僧人的日常劳作。寺内的房子也都是黄墙黑瓦,偶有红色,在阳光下明亮温暖。高大的柏树、修建得很整齐的万年青和精心培植的盆景,让这里显得苍翠幽静;盛开的秋菊、铁线莲、一串红、美人蕉、紫薇和三角梅则为庭院和回廊点缀了明艳的色彩。与到访天台山的许多游记作家不同,徐霞客并未对国清寺作多少笔墨。然而,我仍然愿意像其他游客一样,为寺里树干盘结交错的千年隋梅稍作停留,也愿意沿着无人走的林间小径,去看看已杂草丛生、木檐脱落的隋塔方砖。

徐霞客则在烨烨日光中向着山顶的石梁瀑布出发了。他往上走了几里,先来到华顶庵,又行三里,经过太白堂。太白堂并不能引起他的兴趣,“俱无可观”,吸引他的倒是听闻来的“左下有黄经洞”,于是从小径走。走了两里,俯身看见一块突立的岩石,颇觉秀蔚。走到跟前,却发现有一个带发修行的僧人,由于担心风从洞中吹来,而在岩石前建了一座庵堂,用石头砌墙堵塞了洞口。徐霞客流露的情感是“大为叹惋”,可见他更喜欢钻岩石中的洞。他回到太白堂,顺着路登上山顶。从山顶俯瞰,“荒草靡靡,山高风冽,草上结霜高寸许,而四山回映,琪花玉树,玲珑弥望”。正在这里,他得出了一个很有地理考察意义的结论:“岭角山花盛开,顶上反不吐色,盖为高寒所勒耳。”山岭的角落里山花盛开,山顶上却没有吐露鲜艳的颜色,大概是被高处寒冷的气候所限。他已经凭借着自己的经验注意到了海拔高度、气候与植物生长的关系,虽然他并不确定。

徐霞客则在烨烨日光中向着山顶的石梁瀑布出发了。他往上走了几里,先来到华顶庵,又行三里,经过太白堂。太白堂并不能引起他的兴趣,“俱无可观”,吸引他的倒是听闻来的“左下有黄经洞”,于是从小径走。走了两里,俯身看见一块突立的岩石,颇觉秀蔚。走到跟前,却发现有一个带发修行的僧人,由于担心风从洞中吹来,而在岩石前建了一座庵堂,用石头砌墙堵塞了洞口。徐霞客流露的情感是“大为叹惋”,可见他更喜欢钻岩石中的洞。他回到太白堂,顺着路登上山顶。从山顶俯瞰,“荒草靡靡,山高风冽,草上结霜高寸许,而四山回映,琪花玉树,玲珑弥望”。正在这里,他得出了一个很有地理考察意义的结论:“岭角山花盛开,顶上反不吐色,盖为高寒所勒耳。”山岭的角落里山花盛开,山顶上却没有吐露鲜艳的颜色,大概是被高处寒冷的气候所限。他已经凭借着自己的经验注意到了海拔高度、气候与植物生长的关系,虽然他并不确定。

他已很接近这次天台山之旅的高潮——石梁瀑布了。从六朝开始,天台山逐渐形成了一个“山中”的佛教世界。对石梁瀑布之上的那座石梁,早在北宋编撰的《太平御览》中就有记载,被认为是通往神仙洞府的重要入口。《太平御览》卷四十一《地部六·天台山》引《启蒙记注》:“天台山去人不远,路径福溪,溪水梁险清冷,前有石桥,路径不盈尺,长数十丈,下临绝冥之涧,唯忘其身,然后能济。济者梯岩壁,扪萝葛之茎度,得平路,见天台山蔚然绮秀,列双岭于青霄。上有琼楼玉阁天堂,碧林醴泉,仙物毕具。晋隐士白道猷得过之,获醴泉紫芝灵药。”《太平御览》还引孔灵符《会稽山》:“赤城山内,则有天台灵岳,玉室璇台。”由赤城山,经瀑布山,到石桥,进入神仙洞府,即“寻不死之福庭”。

徐霞客出于何种意图而至?他途经方广寺,来到石梁,在昙花亭中拜了佛,然后下到下方广寺,仰面看石梁飞瀑,它仿佛挂在天边。然后,他经由仙筏桥走向山后,越过一座岭,沿着山涧前行七八里,看到“水瀑从石门泻下,旋转三曲。上层为断桥,两石斜合,水碎迸石间,汇转入潭;中层两石对峙如门,水为门束,势甚怒;下层潭口颇阔,泻处如阈,水从坳中斜下”。他想看清这瀑布的全貌与变化,就追着一级级瀑布往下走。有的地方在转弯处被遮住,有的则在平整宽阔的地方倾泻下来,缓缓散开流动。他如痴如醉地追瀑布,以至于赤脚跳进草丛中,攀援着树木沿着山崖走,将莲舟甩在身后。这样,直至夜幕降临,他才返回,在仙筏桥停下脚步,看到石梁上方倒卧的彩虹,“飞瀑喷雪,几不欲卧”。这样兴奋地一路奔跑,释放野性地赤脚、攀援,就如一场融于天地间的忘我独舞。

这到底是怎样一种奇景?

我们从石梁景区入,一路按图索骥,来到瀑布跟前。随着山势上升,漫山的树林从乌药这样的灌木,慢慢过渡到大叶冬青、木荷、甜槠、枫香、石栎这样的常绿大乔木,再渐变至鹅耳枥这样的桦木,然后是紫茎、南枳椇这类的落叶乔木。到达石梁飞瀑时,我期待着震撼我的奇迹。我看见一条数米高的瀑布从横跨在两崖之间石梁与它下面的岩石之间倾泻下来。石梁实为大自然的杰作,是罕见的花岗岩天生桥。两岸陡峭相峙,一石横加天际,上游两涧水在此汇集,石梁与岩石就像一张嘴的上下唇,瀑布如从一喉咙深处飞泻直下,的确前所未见。然而,我的平静却让自己有些意外。想到徐霞客在这里曾经几乎彻夜不眠,第二天一早来不及吃早餐,就又到昙花亭观摩石梁,我真是略有愧意。当我爬上石梁一侧的观景亭俯瞰瀑布飞流直下时,它的陡峭度刺激了我的肾上腺素,瀑布此时如雷声轰鸣,让我感觉到了险。再看那条横跨瀑布之上的光秃秃、滑溜溜、无所依傍的石梁,想象站在那里会有什么感觉,不觉有点恐怖。徐霞客不会放弃这样的冒险机会。他“从梁上行,下瞰深潭,毛骨悚然”,我猜想,这与站在摩天大楼没有围栏的露台边缘俯瞰城市,也许是近似的感受。徐霞客没有受到如《太平御览》这样的古书的影响,他不是在“下临绝冥之涧”时“唯忘其身”,而是理智地看到,石梁的尽头被大石头隔断,不能通往前山,乃还。我思绪万千,遐想在这样一个充满神的诱惑的“山中”世界里,若无徐霞客清醒的头脑,站在石梁上临渊而望那一刻,其极致的体验会多么容易因诱惑而倍增死亡的威胁。

在天台山里行走,我时常会揣摩徐霞客的身形,或许是大步流星、健步如飞的;也揣摩着他穿什么鞋,如何存包,如何联系车马,如何找地方过夜,如何寻路辨方向,如何把一路的断点连缀起来。在我这样一位当代游客眼中,铜壶瀑布并不雄奇——我们已见过庐山瀑布,知道了尼亚加拉大瀑布;天台山也并不险峻,人类已征服了喜马拉雅山。可是徐霞客的惊奇、喜悦,星空下和飞瀑声中彻夜难眠的心潮澎湃还是很动人,有“人生若如初见”的天真。

自1607年游太湖至1613年游天台山,徐霞客的旅行生涯刚刚开始。天台山引发了他最初对自然的许多感悟:他在天封寺“闻明星满天,喜不成寐”,在黄昏时分的仙筏桥,“观石梁卧虹,飞瀑喷雪,几不欲卧”,从寒岩看出寒山、拾得两位大师的形象,夜晚又在新月下看到“人在回崖顶上,对之清光溢壁”。在他日后不断跋涉得更远的旅行中,天台山的这些风景将逐渐被更加壮丽的风景所超越。但我想,正是因为这些“人生若如初见”的体验,牵引和驱动着徐霞客一生寻访名山大川。