被冷落的大选:伊拉克困局积重难返

作者:刘怡 告别萨达姆·侯赛因整整15年之后,提克里特重新变回了一座静谧而乏人问津的小城。不同于巴格达近郊被货车堵塞得满满当当的立交桥和检查站,沿着1号高速公路穿越提克里特市中心的稀疏车流,要么一路开向南方的千年古城萨迈拉,要么继续往北朝崇山峻岭的库尔德斯坦自治区而去,很少在当地停留。与底格里斯河河道平行的路基近侧,一台拖着油罐的机车头懒洋洋地驻停在铁轨上:它来自50多公里外的能源业中心拜伊吉(Baiji),那里有伊拉克北方最大的原油精炼厂和发电站,巨大的黑色烟柱在极远处就能被观察到。

告别萨达姆·侯赛因整整15年之后,提克里特重新变回了一座静谧而乏人问津的小城。不同于巴格达近郊被货车堵塞得满满当当的立交桥和检查站,沿着1号高速公路穿越提克里特市中心的稀疏车流,要么一路开向南方的千年古城萨迈拉,要么继续往北朝崇山峻岭的库尔德斯坦自治区而去,很少在当地停留。与底格里斯河河道平行的路基近侧,一台拖着油罐的机车头懒洋洋地驻停在铁轨上:它来自50多公里外的能源业中心拜伊吉(Baiji),那里有伊拉克北方最大的原油精炼厂和发电站,巨大的黑色烟柱在极远处就能被观察到。

1937年出生于提克里特的萨达姆,回馈家乡的特殊方式是在当地修建了十余座外观各异的官邸和行宫。即使类似的巨型建筑在伊拉克全国超过了100处,仅有16万人口的提克里特要容纳如此之多的仿古宫殿依然显得有些不堪重负。它们如今正从1号公路东侧一道长长的混凝土防爆墙背后露出些许峥嵘——高墙挡住了行宫周围的人工湖和花园,但棕榈树、假山以及巴比伦式的门廊依旧在不屈不挠地从墙头探出身来。

穿过行宫背后的底格里斯河河道,往南再走10公里,便可以抵达那位伊拉克前总统的诞生地奥贾村(Al-Awja)。2003年12月13日,萨达姆正是在奥贾村附近的一个藏身洞中被美军士兵捕获;2006年12月30日被处以绞刑之后,他的遗体又被运回奥贾村,安葬进气派的家族墓园里。尽管在2015年恐怖组织“伊斯兰国”(ISIS)占领提克里特期间,墓地堂皇的穹顶和大理石制作的墓碑已经被彻底炸毁,但遗骸被当地人藏匿了起来,免遭亵渎。日常时节,行宫、“萨达姆洞”和墓地旧址乃是提克里特极少数足以吸引观光客的目的地;出租车司机和小店主都乐于在收取10美元之后,领着充满好奇心的探访者穿过防爆墙上的缺口,进入那位大人物的世界。

但在2021年初秋的这个午后,通往行宫的唯一一条小路被一辆后厢上架着机关枪的“皮卡”货车严严实实地堵住了。戴着钢盔的士兵从汽车旁的凉棚中走出,扯着肩膀上的步枪系带朝我们走来;黄绿两色的盾形臂章显示,他是总数超过12万人的官方民兵组织“人民动员武装”(PMF)的一员。在漫不经心地查验过我们的护照之后,士兵贴着司机的耳朵交代了几句,后者立即用蹩脚的英文转述道:“不能进去!仅限本地人通过!”

“可那儿已经只是片荒地了啊。一年多以前,我的一位朋友还曾经到过被炸毁的墓地,拍下不少照片。”

士兵把司机叫下车,夸张地比画着手势告诫了一番。这一回,我们终于明白了他的顾虑所在:“还有两个星期就到大选投票日了。在这个敏感的时间点上,政府不希望出现任何意外。无论是萨达姆的崇拜者,还是他的反对者,在这个时候出现在奥贾村,都有可能被渲染成政治事件。我们唯有禁绝一切非本地人进入。”

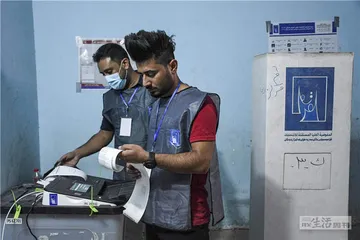

对许多伊拉克人来说,2021年是足够繁忙的一年。从早春二月开始,先是库区首府埃尔比勒遭遇火箭弹袭击,接着什叶派圣城卡尔巴拉又爆发了示威者和民兵组织的流血冲突。巴格达与纳西里耶两家收治新冠肺炎患者的大型医院在短短三个月间先后发生火灾,酿成现代伊拉克医疗史上最惨烈的悲剧。梵蒂冈教宗方济各在3月第一周对6座伊拉克城市进行了历史性访问,重返巴士拉(Basra)的法国能源业巨头道达尔(Total Energies)则承诺带来270亿美元的巨额投资。但在所有这一切中,10月10日举行的议会选举投票始终是受关注程度最高的事件——不仅是因为上一届议会在四年任期正式结束之前就同意提前“下课”,更因为这是2003年复兴党政权结束以来,伊拉克第一次采用小选区制的全国性选举。在超过2400万合法选民中,有100多万人是第一次拥有投票权;他们的选择不必再和政党相挂钩,可以投票给小党派代表,甚至无党无派的独立参选者。

对许多伊拉克人来说,2021年是足够繁忙的一年。从早春二月开始,先是库区首府埃尔比勒遭遇火箭弹袭击,接着什叶派圣城卡尔巴拉又爆发了示威者和民兵组织的流血冲突。巴格达与纳西里耶两家收治新冠肺炎患者的大型医院在短短三个月间先后发生火灾,酿成现代伊拉克医疗史上最惨烈的悲剧。梵蒂冈教宗方济各在3月第一周对6座伊拉克城市进行了历史性访问,重返巴士拉(Basra)的法国能源业巨头道达尔(Total Energies)则承诺带来270亿美元的巨额投资。但在所有这一切中,10月10日举行的议会选举投票始终是受关注程度最高的事件——不仅是因为上一届议会在四年任期正式结束之前就同意提前“下课”,更因为这是2003年复兴党政权结束以来,伊拉克第一次采用小选区制的全国性选举。在超过2400万合法选民中,有100多万人是第一次拥有投票权;他们的选择不必再和政党相挂钩,可以投票给小党派代表,甚至无党无派的独立参选者。

一头棕色卷发的穆斯坦西里亚大学历史系教授法京·穆赫辛(Fatin M.Muhsin)几乎是被她的学生们推着走上竞选之路的。在建成于13世纪的古老校园附近,这位女学者双臂交叉的海报正和一位前部长级官员的巨幅照片并排悬挂在一起。“我的邻居和学生们最初打算放弃投票。他们表示,‘政客们许下的承诺从来都没有兑现过。除非参选的是像你这样我们足够信任的人,否则我们连投票卡都不会去领。’”穆赫辛告诉我,“于是我不得不去想,自己可以为这个国家做些什么,才能使人民不至于对现实彻底绝望。”女学者没有登记自己的党派归属,但她自称为“抗争派”:类似的独立候选人在83个选区中超过了300位,目标是拿下至少1/10的席位。

但更多人最终选择了放弃表态。10月16日,最高选举委员会公布了计票结果:在2211.63万名登记在册的合法选民中,只有907.78万人行使了他们的选举权,投票率勉强达到41.05%,是过去18年中的最低纪录。由什叶派教士穆克塔达·萨德尔(Muqtadaal Sadr)领导的政党联盟“萨德尔运动”拿下了329个议席中的73席,蝉联第一大党团;前总理马利基组建的“法治联盟”以及库区第一大党库尔德民主党(KDP)分别拿下34席与33席,成为另外两个胜利者。由“人民动员武装”旗下的民兵团体所组建、被认为和伊朗存在密切关联的“征服联盟”(Fatah Alliance)则遭遇了诞生三年以来最严重的挫败:他们在所有省份的角逐中都未能取得领先,最终只赢得17席。抗议“计票舞弊”的示威游行几乎立即在首都街头爆发——11月5日,数千名征服联盟的支持者冲入巴格达著名的政府街区“绿区”,向办公楼和外国使馆投掷石块。闻讯赶来的伊拉克安全部队使用催泪瓦斯和橡皮子弹进行镇压,造成2人死亡、125人受伤。帐篷和轮胎燃烧的黑烟从底格里斯河畔直冲天空。

时间进入11月第三周,距离计票结果公布已经过去了整整一个月,主要党团联盟依然在就组阁方案进行复杂的合纵连横,新一届政府因此依旧悬而未决。11月7日,3架携带有炸弹的无人机袭击了看守内阁总理穆斯塔法·卡迪米(Mustafa Al-Kadhimi)位于“绿区”内的官邸,其中两架被击落,一架炸毁了总理的座车。包括中国外交部发言人在内的国际舆论强烈谴责了这一暴力事件,但没有任何武装团体宣称对袭击行动负责。

从提克里特返回巴格达的路上,我的车在解放广场(Tahrir Square)附近停了下来。法京·穆赫辛的学生们在纪念1958年革命的“自由浮雕墙”附近建立了一个宣传站,义务为自己的老师拉票。当我下车走向他们时,一架迷彩涂装的直升机从极低高度掠过了我们的头顶,巨大的旋翼发出的噪声当时就盖过了我们的交谈声。

“什么样的国家在选举时会需要这样的声音呢,”一个叫哈迪的学生指了指天空,“战争。战争没有结束。”

“9·11”事件二十周年纪念日这天,我在巴格达阿米拉特街一角的“星巴克”咖啡店二楼遇上了一对年轻恋人。尽管美国西雅图的星巴克集团总部已经多次发出声明,指责伊拉克的这家门店没有获得任何品牌授权,但这并不妨碍爱赶时髦的本地青年在醒目的绿色招牌下进进出出,高举自拍杆留下几张用美颜滤镜修饰过的照片——毕竟,从店铺Logo、出售的饮料类型到每杯咖啡的价格,巴格达的星巴克与它在西雅图的“母体”几乎没有任何区别。全球化进程最终以消费主义作为载体,抵达了曾经孕育过人类古典文明的美索不达米亚平原。

“9·11”事件二十周年纪念日这天,我在巴格达阿米拉特街一角的“星巴克”咖啡店二楼遇上了一对年轻恋人。尽管美国西雅图的星巴克集团总部已经多次发出声明,指责伊拉克的这家门店没有获得任何品牌授权,但这并不妨碍爱赶时髦的本地青年在醒目的绿色招牌下进进出出,高举自拍杆留下几张用美颜滤镜修饰过的照片——毕竟,从店铺Logo、出售的饮料类型到每杯咖啡的价格,巴格达的星巴克与它在西雅图的“母体”几乎没有任何区别。全球化进程最终以消费主义作为载体,抵达了曾经孕育过人类古典文明的美索不达米亚平原。

我们的交谈就在绿色人鱼招牌的注视下开始:“你们知道今天是什么日子吗?它对伊拉克人意味着什么?”

2001年阿拉伯裔恐怖分子袭击纽约的“9·11”事件,促使美国小布什政府发动了出兵阿富汗的“反恐战争”,更激发出美国新保守主义政治势力对“政治改造”大中东地区的冲动,继而将和恐袭事件无关的伊拉克复兴党政权纳入打击对象。2003年美军入侵伊拉克的第二次海湾战争,结束了萨达姆·侯赛因的长期统治,却未能建立起新的、一致的政治共识和稳定的上层架构。之后的18年间,伊拉克反复陷入宗派斗争以及政治、经济僵局,其间更夹杂着恐怖组织“伊斯兰国”的肆虐,几无宁日。因此,当我听到面前这个24岁的小伙子给出的回答时,着实愣了一下:“‘9·11’事件对美国本身的影响远比对我们伊拉克来得深远。他们至今还在被这个问题困扰着,而萨达姆·侯赛因对伊拉克已经是过去时了。今天的伊拉克依然存在这样那样的问题,但我们渐渐明白,它们不可能靠美国人或者伊朗人来解决。伊拉克人希望制定出自己的方案,而不是接受任何外国的代理人。”

“对我们的父辈来说,最难以忍受的岁月不是在2003年,而是上世纪90年代的制裁时期。”年轻小伙的女朋友接过了话茬,“今天我们经历的一切和那时很类似:失业,医疗系统崩坏,国家财政濒临破产。但至少我们可以公开说出来了。也许我们还不能马上找到改变现实的方法,但至少我们已经决心不再逆来顺受。”

的确,和依然在被“9·11”事件的后续影响所困扰的美国人相比,大多数伊拉克人似乎已经翻过了历史的某些篇章。即使与五年前我第一次造访巴格达时相比,改变也是显而易见的:美军占领时代的特殊“景观”混凝土防爆墙正在被成批移走,卡拉达区(Karrada)的便利店开始出售啤酒和威士忌,妇女驾车出行的情景变得越来越常见。在拉萨法区的天堂广场(Firdos Square),曾经矗立着萨达姆12米高铜像的大理石平台如今被一座音乐喷泉所取代。在固定观众超过2000万人的讽刺新闻节目《阿尔巴希尔秀》(Albasheer Show)中,政府高官、亿万富翁甚至宗教人物都可以成为揶揄的对象。在去年结束的第六季节目中,主持人艾哈迈德·阿尔巴希尔辛辣地将伊拉克政府比作外壳绽裂、无力自保的开心果,普通民众则犹如先知驭使过的那头衰老骡子。

但也有一些东西始终不曾改变,比如伊拉克的产业结构以及它极度失衡的政经关系。对此,担任过前总理阿巴迪的经济顾问的巴希姆·恩蒂万(Basim Entiwan)告诉我:“2003年那场短暂的战争结束之后,涌向伊拉克的重建资金几乎悉数进入了能源行业。20年前我们的单日原油产量大概是220万桶,如今则是400万桶。”石油创造了伊拉克90%的外汇收入以及绝大部分财政进账;所谓“产业多元化”,实际上一直只是空洞的口号。问题在于,伊拉克石油工业长期以来都以低透明度和运行成本高昂著称——恩蒂万注意到,直属于石油部的伊拉克国家石油公司(INOC)在本地建立了极其臃肿的供应链,政府合同不是依据利润和效益,而是在裙带关系的左右下被授予一些名不见经传的企业。即使是壳牌、埃克森、卢克等国际能源巨头在伊拉克成立的合资公司也不得不屈从于这种潜规则。如此一来,整个劳动力市场几乎成为了能源产业、特别是国营油气企业的附庸。“4000多万伊拉克人中,适龄劳动力数量差不多是1600万,却有整整450万人要么从政府和国营企业领取薪酬,要么是能源供应链的雇员”,恩蒂万告诉我,“这样一个体系根本没有任何风险管控的概念。”

彭博集团首席新兴市场经济学家齐亚德·达乌德(Ziad Daoud)曾经作为卡塔尔国民银行的顾问参与过伊拉克北方油田的投资,他在邮件中告诉我:“长期以来,伊拉克的石油收入一直在根据执政联盟的重组以及形形色色的幕后交易,有偏向地流向各个政府部门或者关联企业;这些部门和企业往往又是某个政党独占的势力范围。公共账户上的石油美元通过伪造花名册、编制假合同等手段,直接流入了个人腰包。”因此,尽管伊拉克政府公布的公务员平均月薪仅为800美元,但工资预算占公共开支的比重却达到了惊人的40%。达乌德形容说:“假如把那些被贪污和挪用的工资平均分配给2500万伊拉克成年人,每人每月都能收到150美元。”

彭博集团首席新兴市场经济学家齐亚德·达乌德(Ziad Daoud)曾经作为卡塔尔国民银行的顾问参与过伊拉克北方油田的投资,他在邮件中告诉我:“长期以来,伊拉克的石油收入一直在根据执政联盟的重组以及形形色色的幕后交易,有偏向地流向各个政府部门或者关联企业;这些部门和企业往往又是某个政党独占的势力范围。公共账户上的石油美元通过伪造花名册、编制假合同等手段,直接流入了个人腰包。”因此,尽管伊拉克政府公布的公务员平均月薪仅为800美元,但工资预算占公共开支的比重却达到了惊人的40%。达乌德形容说:“假如把那些被贪污和挪用的工资平均分配给2500万伊拉克成年人,每人每月都能收到150美元。”

缺乏弹性的预算结构以及整个能源产业明显偏低的利润率,意味着只有当全球油价维持在一个较高水平时,伊拉克的国家财政才能保持平衡。据恩蒂万估算,这个临界点是原油每桶56美元:一旦油价低于这一数字,政府收支立即就会出现赤字。偏偏“熊市”才是2014年之后全球原油市场的常态:自从长达近十年的“80美元区间”在2014年崩解之后,单桶油价超过70美元的时段已是屈指可数。受新冠肺炎“大流行”造成的需求锐减影响,2020年4月,原油期货价格甚至出现了罕见的负值。这对伊拉克政府来说当然是灭顶之灾:2014年夏天油价崩盘时,他们从国际货币基金组织紧急借款45亿美元才渡过了难关。而到了2019年10月——正是在这一年,全球平均油价跌到了每桶56美元以下——当大面积失业、电力短缺以及通货膨胀的阴影再度笼罩全国时,数十万伊拉克人走上了巴格达、巴士拉、纳杰夫等主要城市的街头,开始了一场历时四个月的示威。

家住巴格达宰奥那区(Zayouna)的大学生阿布·哈桑(化名)是那场大骚动的亲历者。他注意到,聚集在广场和政府建筑前的人们诉求并不完全相同:“最初,仅仅是赤贫的什叶派穆斯林站出来抗议政府贪污了出口原油的收入。接着,大学生和中小学教师、个体商人乃至地方部落领袖也加入了进来,指责主要政党及其领袖需要对居高不下的失业率负责。许多城市都出现了类似的宣传标语:‘不要政客,不要政党,只要我们的伊拉克’,或者‘夺回我们的家园’。”美国不再是唯一被谴责的外国力量——尽管在2019年12月31日,一群和“人民动员武装”有关联的抗议者袭击了巴格达的美国大使馆;但在更早的几个星期,卡尔巴拉和纳杰夫的伊朗领事馆也被示威者焚毁。经济学家出身的总理迈赫迪(Adil Abdul-Mahdi)最初采取了强硬的应对手段:安全部队、警察和民兵使用了催泪瓦斯以及实弹进行弹压,造成近千人身亡,大约4600人被捕。但随着暴力活动持续升级,迈赫迪最终在2019年11月29日宣布辞职,而新内阁直到2020年5月才勉强宣告组建成功。

泛滥的暴力冲突和陷入瘫痪的内阁使得伊拉克政府所剩无几的公信力继续遭遇“贬值”,但棘手的现实问题依旧不曾得到解决。2020年3月,看守内阁卫生部长阿拉维(Jaafar Sadiq Allawi)发现他筹集防疫资金的唯一有效渠道是向宗教领袖和大清真寺募捐——“受沙特阿拉伯和俄罗斯发动的原油价格战影响,2020年第一季度的平均油价从每桶60美元一路滑落到了30美元,”恩蒂万告诉我,“这意味着政府每个月的预算赤字超过了20亿美元。”阿拉维起草的防疫预算方案要求在最初6个月每月投入1.5亿美元的资金,如此方能确保全国医护人员、军人以及政府公职人员最低限度的安全,但看守内阁完全拨不出现款。总理新冠病毒危机应对委员会设立了一支募款基金,呼吁私营企业家和宗教领袖带头捐资,但在前两个月只收到5000万美元。与此同时,政府从未批准削减不合理的公职人员薪酬:在“大流行”影响下的伊拉克,外汇储备继续在流失。

“人民不想要政府画出的大饼,政府同样拒绝听取人民的诉求”,“人民动员武装”前发言人、活跃的什叶派民兵领袖卡里姆·努里(Karim Al-Nouri)在2021年的一次演讲中表示,“问题在于,要改变哪一方都不容易”。

选举并不是这个秋天伊拉克人唯一关心的话题。驱车经过天堂广场时,在享有盛名的巴勒斯坦饭店正前方,一幅由红绿黑三种冲突色组成的巨型海报吸引了许多人的目光。它描绘的是发生在公元680年的卡尔巴拉之战:在那次战役中,什叶派早期领袖、先知穆罕默德的外孙侯赛因(Husayn ibn Ali)被倭马亚王朝的军队击败,就此身死,阿拉伯帝国的统治权随后落入逊尼派之手。但在什叶派信众云集的伊拉克中南部,离世超过1300年的侯赛因依旧有能力影响人们的日常生活和政治倾向——在纪念卡尔巴拉战役爆发日的阿舒拉节(Ashura)当天,全国的什叶派穆斯林会走上街头,以舞蹈、哭泣和自我鞭挞等方式表达对侯赛因的哀悼。随后的四十天里,他们更会从自己的居住地徒步前往卡尔巴拉,虔敬地朝拜那位先知后裔的安息之地伊玛目侯赛因圣陵(Imam Husayn Shrine)。即使是新冠肺炎“大流行”也没有打断这种习俗:根据卡尔巴拉省政府公布的数据,2021年秋天参加“四十日节”(Arba’een)徒步朝圣的总人数超过了1000万人,接近平时的一半。

选举并不是这个秋天伊拉克人唯一关心的话题。驱车经过天堂广场时,在享有盛名的巴勒斯坦饭店正前方,一幅由红绿黑三种冲突色组成的巨型海报吸引了许多人的目光。它描绘的是发生在公元680年的卡尔巴拉之战:在那次战役中,什叶派早期领袖、先知穆罕默德的外孙侯赛因(Husayn ibn Ali)被倭马亚王朝的军队击败,就此身死,阿拉伯帝国的统治权随后落入逊尼派之手。但在什叶派信众云集的伊拉克中南部,离世超过1300年的侯赛因依旧有能力影响人们的日常生活和政治倾向——在纪念卡尔巴拉战役爆发日的阿舒拉节(Ashura)当天,全国的什叶派穆斯林会走上街头,以舞蹈、哭泣和自我鞭挞等方式表达对侯赛因的哀悼。随后的四十天里,他们更会从自己的居住地徒步前往卡尔巴拉,虔敬地朝拜那位先知后裔的安息之地伊玛目侯赛因圣陵(Imam Husayn Shrine)。即使是新冠肺炎“大流行”也没有打断这种习俗:根据卡尔巴拉省政府公布的数据,2021年秋天参加“四十日节”(Arba’een)徒步朝圣的总人数超过了1000万人,接近平时的一半。

“中国,手机、电脑、飞机;伊拉克人,走路去卡尔巴拉”,在通往南部重镇巴士拉的公路上,我的司机巴德尔努着嘴表达着他的不解。作为一名宗教意识不很强烈的逊尼派穆斯林,巴德尔的确有理由对眼前发生的一切感到困惑:与我们南下的汽车相向,成千上万名高举着绿色和黑色宗教旗帜、身穿宽松衣裤的朝圣者几乎是以载歌载舞的状态在朝300多公里外的圣城进发。他们中有老有少,毫无顾忌地把六车道高速公路变成了一片汪洋人海,时不时还会重重拍几下我们的车窗、递进几杯酸奶作为礼物。道路两旁已经被形形色色的帐篷和临时搭建的棚屋所占满——根据“四十日节”不成文的习俗,沿途的什叶派社区会为那些素昧平生的朝圣者提供免费饮食、住宿以及交通帮助。不过从始至终,我没有看到任何一位信徒佩戴了口罩。

“在一个很长时间里经历了巨大身体和心理创伤的国家,宗教几乎是最便捷的可以用于重建社会的资源,但它同时也在埋下争斗的种子”,抛出这番论断的是美国国务院最著名的中东问题专家之一瑞安·克罗克(Ryan Crocker);从2007年到2009年,他先后在两位不同党籍的总统任内担任过驻伊拉克大使,随后又受命出使阿富汗。在2010年撰写的一篇题为《巴比伦之梦》的短文中,克罗克形象地描述了伊拉克三个主要派别政治家的心理状态——什叶派“害怕过去”,担忧复兴党时代针对南方居民的迫害政策可能重演;逊尼派“害怕未来”,恐惧自己因为萨达姆时代的既得利益者身份,在未来缺乏阶层上升通道;库尔德人则“既害怕过去,又害怕未来”,自视为无所依凭的少数派。偏偏主导建立新政权的美国政府企图让这三个互存戒心的群体在一个扭曲的政治框架中长期共存:尽管宪法从未明确做出规定,但2004年之后上任的六位伊拉克总理无一例外来自占总人口40%的什叶派群体,总统一职则由库尔德人担任。而伊朗凭借其与本地什叶派政治家,特别是社会影响力惊人的宗教领袖之间的长期互动,迅速成为伊拉克国内政治博弈的事实参与者,在巴格达的能量与日俱增。

在这一过程中,努里·马利基(Nouri Al-Maliki)成为一位举足轻重的人物。这位在伊朗和叙利亚流亡过24年的什叶派政治家于2006年当选为伊拉克总理,随后连续担任这一职务长达8年又4个月之久。在马利基任内,美国同意自伊拉克撤出大部分作战部队,一度与巴格达的中央政府关系紧张的南方什叶派民兵也宣布结束对巴士拉等城市的割据控制,联邦政府的威信得到了提升。但在另一方面,带有极强宗派色彩的马利基也以不容置疑的态度解散了总数超过5万人、由美军武装和训练的精锐逊尼派民兵。后者在暴怒之下,与“基地”组织伊拉克分支等极端宗教、政治势力合流,成为全球恐怖主义组织“伊斯兰国”的重要基干。2015年夏天,“伊斯兰国”一度控制了占伊拉克领土面积接近1/4的北方地区,并威胁到石油工业重镇基尔库克。

迫在眉睫的军事压力之下,马利基及其继任者阿巴迪总理不得不央求伊拉克什叶派最高宗教领袖西斯塔尼(Ali al-Sistani)发布“自主圣战令”,允许各乡村部落、宗教团体和地方党派自筹资金组建民兵组织,通过“人民动员武装”这一机构向伊拉克政府效忠,配合伊拉克正规军以及库尔德武装一起参与对“伊斯兰国”的军事行动。从那时起至今,合法存在的什叶派民兵数量一直维持在12万人以上的规模,几乎接近伊拉克正规军数量的2/3。“伊斯兰国”大部分势力覆灭之后,“人民动员武装”并未就此解散,而是作为治安辅助力量和准正规军继续参与伊拉克国内政治。2018年,民兵组织甚至组建了自己的政治团体“征服联盟”,并在同年的议会选举中拿下48席,成为全国第二大党。而“征服联盟”的主要成员几乎从不掩饰自己与德黑兰之间的亲密关系。

2016年秋天第一次造访巴格达时,我曾经拜会过“人民动员武装”旗下最精锐的民兵组织之一“伊玛目阿里营”(Kata’ibal-ImamAli)的总部,并与该组织的明星指挥官阿布·阿兹雷尔(Abu Azrael)做交流。这位在室内依旧身着防弹背心、留着连鬓络腮胡的中年军官直白地表示,如果没有来自伊朗政治团体以及宗教力量的财政援助,“阿里营”绝无可能给自己的数千名官兵开出每月至少800美元的薪酬。“阿里营”的公关负责人也承认,尽管该组织成立之初的目标是“把恐怖分子从伊拉克国土上驱逐出去”,但为了“消灭撒旦(以色列)以及其他穆斯林的敌人”,他们的活动范围已经扩大到了叙利亚和黎巴嫩。日本现代中东史研究的开创者、东京大学名誉教授山内昌之把类似的现象称为“后现代战争”(Postmodern War)——在形式上,伊朗从未干涉过邻国伊拉克的内部政治,民兵组织在伊拉克扮演的也只是“维持社会治安”的角色。但在貌似中立的形式之下,超越国界以及一般战争法限制的政治、军事行动始终在高频率地发生着。公开入侵被包装成“局部防御”,暗杀活动被称为“制裁”或者“定点清除”:一切带有情感色彩的法律术语都被伪装成了不那么引人注目的中性词。以“非国家”名义进行的代理人战争,也变得更不容易终结。

在2021年的秋天,这一切也影响到了卡尔巴拉这座古老圣城的安宁。如果说在“伊斯兰国”的威胁尚未解除的2016年,伊朗主导组建、武装什叶派民兵在伊拉克南部还能引发若干底层民众的响应,那么在伊拉克经济、社会面临广泛危机的2019年,深度介入巴格达政治运作的德黑兰当局形象已经不再变得可亲。在当年冬天卡尔巴拉和纳杰夫爆发的示威游行中,伊朗领事馆成为了伊拉克什叶派民众咒骂、攻击的对象。而在2021年5月,卡尔巴拉再度被怒火点燃:在一场疑点重重的枪战中,广受尊重的本地社会活动家伊哈布·埃尔-瓦兹尼(Ehab al-Wazni)被伊朗支持的民兵组织“圣王旅”(Liwa al-Tafuf)的成员残忍杀害。卡迪米总理立即签署了对“圣王旅”指挥官卡西姆·穆斯利赫(Qasim Muslih)的逮捕令,但军事法庭却判处其无罪释放。连续几个星期,瓦兹尼的支持者都簇拥着他的母亲在卡尔巴拉的伊朗领事馆门前静坐示威;一位和瓦兹尼家族有着几面之缘的本地商人告诉我,当时人们手中拉着一道长长的条幅,上面写着:“伊拉克人不向任何外国效忠。”

在2021年的秋天,这一切也影响到了卡尔巴拉这座古老圣城的安宁。如果说在“伊斯兰国”的威胁尚未解除的2016年,伊朗主导组建、武装什叶派民兵在伊拉克南部还能引发若干底层民众的响应,那么在伊拉克经济、社会面临广泛危机的2019年,深度介入巴格达政治运作的德黑兰当局形象已经不再变得可亲。在当年冬天卡尔巴拉和纳杰夫爆发的示威游行中,伊朗领事馆成为了伊拉克什叶派民众咒骂、攻击的对象。而在2021年5月,卡尔巴拉再度被怒火点燃:在一场疑点重重的枪战中,广受尊重的本地社会活动家伊哈布·埃尔-瓦兹尼(Ehab al-Wazni)被伊朗支持的民兵组织“圣王旅”(Liwa al-Tafuf)的成员残忍杀害。卡迪米总理立即签署了对“圣王旅”指挥官卡西姆·穆斯利赫(Qasim Muslih)的逮捕令,但军事法庭却判处其无罪释放。连续几个星期,瓦兹尼的支持者都簇拥着他的母亲在卡尔巴拉的伊朗领事馆门前静坐示威;一位和瓦兹尼家族有着几面之缘的本地商人告诉我,当时人们手中拉着一道长长的条幅,上面写着:“伊拉克人不向任何外国效忠。”

“对伊拉克人来说,卡尔巴拉是一个历史隐喻,”常驻巴格达的政治分析师、华盛顿智库“世纪基金会”研究员萨贾德·吉亚德(Sajad Jiyad)在电话中告诉我,“当年伊玛目侯赛因在那里组建起义军,反对阿拉伯帝国的合法统治者,最终壮烈身死。今天的抗议者因此认为他们继承了侯赛因的遗志,有充分的道义基础去反对屈从于伊朗影响的巴格达政权。”那些载歌载舞涌向圣城的朝拜者或许最初并不抱有明确的政治意图;但随着他们进入属于伊玛目阿里的城市,被那些燃烧着的汽车轮胎、受害者家属拉出的条幅以及笼罩着整个社区的悲愤气氛所感染,在卡尔巴拉发生的一切就将被传播到全国。“毕竟,那可是卡尔巴拉啊。”吉亚德感慨道。

假使一个对伊拉克国内政治所知甚少的来访者在2021年秋天进入巴格达,他多半会误以为自己闯进了伊朗的某个省份——从离开航站楼的第一分钟起,各种身着迷彩服的军事人物的照片几乎充斥了每一块墙壁和每一根电线杆;最常见的是一位略微低头、有着浓密眉毛和花白络腮胡的老人,和他的肖像同时出现的则是一名身着休闲西服、深邃的目光从无框眼镜背后射出的中年人,一头短发已经染得雪白。将近两年之前,这两位画中人的遇刺几乎引发了一场局部战争:前者是伊朗革命卫队少将、海外特种部队“圣城军”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani),后者则是“人民动员武装”前副总指挥、什叶派民兵组织“真主党旅”创始人阿布·马赫迪·穆罕迪斯(Abu Mahdial-Muhandis)。2020年1月3日凌晨,当刚刚从大马士革飞抵巴格达的苏莱曼尼与迎接他的穆罕迪斯同乘一辆越野车,从国际航站楼朝机场出口处疾驰而去时,一架从卡塔尔起飞的美军“收割者”型无人机朝车队发射了4枚“地狱火”型空地导弹,两位大人物以及8名随员在爆炸中当场身亡。

假使一个对伊拉克国内政治所知甚少的来访者在2021年秋天进入巴格达,他多半会误以为自己闯进了伊朗的某个省份——从离开航站楼的第一分钟起,各种身着迷彩服的军事人物的照片几乎充斥了每一块墙壁和每一根电线杆;最常见的是一位略微低头、有着浓密眉毛和花白络腮胡的老人,和他的肖像同时出现的则是一名身着休闲西服、深邃的目光从无框眼镜背后射出的中年人,一头短发已经染得雪白。将近两年之前,这两位画中人的遇刺几乎引发了一场局部战争:前者是伊朗革命卫队少将、海外特种部队“圣城军”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani),后者则是“人民动员武装”前副总指挥、什叶派民兵组织“真主党旅”创始人阿布·马赫迪·穆罕迪斯(Abu Mahdial-Muhandis)。2020年1月3日凌晨,当刚刚从大马士革飞抵巴格达的苏莱曼尼与迎接他的穆罕迪斯同乘一辆越野车,从国际航站楼朝机场出口处疾驰而去时,一架从卡塔尔起飞的美军“收割者”型无人机朝车队发射了4枚“地狱火”型空地导弹,两位大人物以及8名随员在爆炸中当场身亡。

如今,在紧邻苏莱曼尼遇刺地点的屏蔽墙上,伊拉克政府用玻璃板、宣传画和讲解横幅隔出了一处小小的露天纪念馆,陈列着这位伊朗将军的血衣碎片、座车零部件以及导弹的部分残骸。在“绿区”中心位置的一处花坛上,苏莱曼尼和穆罕迪斯的巨幅画像也在接受崇拜者的致敬。为了报复这一暗杀行动,伊朗革命卫队空军向伊拉克境内的两处美国空军基地发射了15枚短程弹道导弹,不过只造成轻微损伤。反倒是德黑兰机场的防空部队指挥官忙中出错,误把一架载有大量伊朗乘客的乌克兰民航班机当作入侵的美机加以击落。最初的剑拔弩张过去后,各方恢复到了唇枪舌剑、但甚少大规模动用武力的状态:在伊拉克,苏莱曼尼们的照片继续在什叶派民兵的控制区享受鲜花和哀悼;不过在其他城市,它们也会遭受抗议者的言语嘲讽甚至撕毁。

在巴格达东南角的什叶派贫民社区萨德尔城(Sadr City),汽车修理店老板阿萨迪爬上梯子,仔细检查了屋顶上用来固定选举海报的铸铁支架。类似的动作他每天早上都要重复一遍,直到10月10日投票日当天。海报中央是47岁的穆克塔达·萨德尔那张不怒自威的面孔——尽管从未当选为国会议员、或者出任正式的政府职务,但从2003年战争结束时开始,萨德尔就是伊拉克最重要的政治领袖之一。在巴格达最大的什叶派聚居区,这位教长的姓氏尤其具有特殊号召力——“萨德尔城”这个名称,正是以他的父亲、在1999年被萨达姆政权处决的穆罕默德-萨迪克·萨德尔教长命名的。在三年前的大选中,阿萨迪把票投给了“征服者联盟”,但今年他选择支持萨德尔:“就算他需要我跳进底格里斯河里,或者去绿区站上三天,我也会毫不犹豫地去做的。”

在巴格达东南角的什叶派贫民社区萨德尔城(Sadr City),汽车修理店老板阿萨迪爬上梯子,仔细检查了屋顶上用来固定选举海报的铸铁支架。类似的动作他每天早上都要重复一遍,直到10月10日投票日当天。海报中央是47岁的穆克塔达·萨德尔那张不怒自威的面孔——尽管从未当选为国会议员、或者出任正式的政府职务,但从2003年战争结束时开始,萨德尔就是伊拉克最重要的政治领袖之一。在巴格达最大的什叶派聚居区,这位教长的姓氏尤其具有特殊号召力——“萨德尔城”这个名称,正是以他的父亲、在1999年被萨达姆政权处决的穆罕默德-萨迪克·萨德尔教长命名的。在三年前的大选中,阿萨迪把票投给了“征服者联盟”,但今年他选择支持萨德尔:“就算他需要我跳进底格里斯河里,或者去绿区站上三天,我也会毫不犹豫地去做的。”

萨德尔城的居民们大部分拥有共同的集体记忆。他们的祖辈来自上世纪50年代从南部农村迁居到首都的失地农民,刚刚推翻哈希姆王朝统治的军人政权为这些赤贫的什叶派移民建造了整齐划一的欧洲式城市公寓,并且不无自豪地将这个新社区命名为“革命城”。但短短数年之后,双方的蜜月就结束了:萨德尔城的居民支持伊拉克共产党反对新执政的阿拉伯社会复兴党(Ba’ath Party)的抗争活动,因此遭到了惩罚性对待:整整50多年里,伊拉克政府拒绝为萨德尔城增加任何新的供电、供水设施,这里的道路也永远都是崎岖不平、尘土飞扬的。随着社区居民的数量从最初的50多万一步步膨胀到了100万、200万乃至如今的接近300万,人们开始自己动手搭建造型奇怪的棚屋和歪歪斜斜的阁楼。萨德尔城成为了中东的九龙寨城,极富超现实气息。

而在逊尼派居民占大多数的巴格达,萨德尔城犹如一块不合时宜的飞地。南部农村社区强烈的家族归属感和互助精神在这里得到了延续,使他们从上世纪80年代开始,一直充当着伊拉克什叶派激进运动的摇篮。这种抵抗并没有因为萨达姆·侯赛因统治的结束而终结,当美军在2003年进入巴格达之后,他们在萨德尔城遭遇了最激烈的抵抗和巷战——居民们并不是为维护复兴党政权而战,而是将入侵者视为仇人和撒旦。直到2008年5月,美军和伊拉克政府军才在坦克、武装直升机以及装甲运兵车的配合下完全控制了萨德尔城。当时在那里展开游击战、爆炸袭击以及小股伏击的许多什叶派民兵,后来都成为“人民动员武装”旗下的成员。

领导这一切的正是穆克塔达·萨德尔。他的家族拥有伊朗血统,以世世代代专职充任伊斯兰教教士闻名。从1979年的伊朗革命到上世纪90年代伊拉克什叶派民众反抗复兴党统治的起义,萨德尔家族从未缺席。父亲和几位叔叔先后被复兴党政权处决的历史,也使穆克塔达·萨德尔在不到30岁时就拥有了全国性的影响力,而美国占领当局对此几乎一无所知。参与过对萨达姆·侯赛因审讯的前中央情报局分析员约翰·尼克松在他的回忆录中写到,当他提醒自己的上级关注这位年轻教长的角色时,对方却告知他萨德尔只是个“无聊闲汉”。

如果说武力抵抗美国占领的行动奠定了萨德尔在伊拉克普通民众心目中的声望,那么他在2014年之后的戏剧性转变无疑更加令人印象深刻。在此之前,与德黑兰过从甚密的萨德尔被欧美观察家视为伊朗代理人,他所提出的主要政见,例如要求美军无条件撤出伊拉克、以色列放弃对耶路撒冷的要求等,也和伊朗政府极为接近。但到了2015年,蛰伏近一年之久的萨德尔意外宣布和伊拉克共产党结盟,意图推进“使伊拉克更加安全、廉洁”的政治活动,完成了从宗教领袖向本土民族主义者的转型。从2016年开始,他成为伊拉克执政当局的主要批评者,并且同时对美国和伊朗在伊拉克的军事存在提出质疑。在伊拉克全国被抗议浪潮席卷的背景下,萨德尔在2021年放弃了拒绝参加选举的承诺,宣布自己领导的政党联盟将以组建新内阁为目标。

如果说武力抵抗美国占领的行动奠定了萨德尔在伊拉克普通民众心目中的声望,那么他在2014年之后的戏剧性转变无疑更加令人印象深刻。在此之前,与德黑兰过从甚密的萨德尔被欧美观察家视为伊朗代理人,他所提出的主要政见,例如要求美军无条件撤出伊拉克、以色列放弃对耶路撒冷的要求等,也和伊朗政府极为接近。但到了2015年,蛰伏近一年之久的萨德尔意外宣布和伊拉克共产党结盟,意图推进“使伊拉克更加安全、廉洁”的政治活动,完成了从宗教领袖向本土民族主义者的转型。从2016年开始,他成为伊拉克执政当局的主要批评者,并且同时对美国和伊朗在伊拉克的军事存在提出质疑。在伊拉克全国被抗议浪潮席卷的背景下,萨德尔在2021年放弃了拒绝参加选举的承诺,宣布自己领导的政党联盟将以组建新内阁为目标。

“我不信任那些利用萨德尔教长的名义参选的腐败政客,但依然信任穆克塔达·萨德尔本人。”阿萨迪告诉我。10月16日大选开票结果公布之后,萨德尔在巴格达发表了一场电视讲话,宣布“这一天将成为伊拉克人反对外国占领、民兵横行、贫困以及奴役的胜利之日”。但截止到11月最后一周,新内阁依然没有组建完成——萨德尔已经承诺,他本人不会出任政府总理,此前和萨德尔运动有过互动的看守内阁总理卡迪米因此保留了留任的希望。但在伊朗政府对开票结果表现出明显抵触情绪的背景下,没有迹象表明收编民兵、终止泛滥的暴力活动等问题可望在短期内获得解决。低下的投票率也显示,萨德尔领导的不是一个强势政治联盟。

离开伊拉克前的最后一周,我来到了历史超过2500年的伊拉克北方古城摩苏尔(Mosul)。2014年7月,恐怖组织“伊斯兰国”的领导人巴格达迪正是在摩苏尔的努里大清真寺宣布了所谓“哈里发国”的诞生;而在古城被伊拉克政府军收复整整四年之后,被炸毁的努里大清真寺缓慢的重建工作不过刚刚现出雏形。在靠近著名的“驼背”宣礼塔的一个街角,我遇上了本地部落委员会的一位领导人,他用无奈的语气喃喃念叨着:“过去一年里,我已经见过了新任总理、梵蒂冈教宗以及法国总统。但我们需要的是更多住宅、医院和桥梁。”

(感谢杨小倩、黄俊鹏、法利赫·哈桑为本文提供的帮助) 伊朗革命中东局势伊朗伊斯兰革命什叶派伊朗石油伊朗经济伊拉克共产党武装萨德尔伊朗政治巴格达伊拉克