1687,一个全新宇宙的诞生

作者:苗千 16世纪以一种惨烈的形象留在了人们的记忆之中。1600年2月17日,焦尔达诺·布鲁诺(Giordano Bruno)因为坚持日心说,被宗教法庭判处有罪,在罗马的鲜花广场被处以火刑。无论从哪个方面来看,进入17世纪的欧洲都算得上是动荡不安——位于欧洲西北部,远离罗马教廷的英国更是如此。

16世纪以一种惨烈的形象留在了人们的记忆之中。1600年2月17日,焦尔达诺·布鲁诺(Giordano Bruno)因为坚持日心说,被宗教法庭判处有罪,在罗马的鲜花广场被处以火刑。无论从哪个方面来看,进入17世纪的欧洲都算得上是动荡不安——位于欧洲西北部,远离罗马教廷的英国更是如此。

欧洲漫长的中世纪已经过去,辉煌的文艺复兴运动也只剩下了余韵。在16世纪以意大利为中心的南部欧洲,原本活跃着一群热衷于观察天体运动,希望以此构建出宇宙模型的研究者。但是因为受到教廷的压制和威胁,大多数人只得保持沉默,不敢发表自己的研究结果。进入17世纪的英国,远离罗马教廷,也远离文艺复兴运动的中心意大利,正是因为显得相对荒蛮,各种新鲜思想的发展和传播反而更加自由。

回看17世纪的英国,整个国家都处在一种不安的状态之中,宗教、政治、商业、军事等涉及人们生活的方方面面无不发生着剧烈转变。伦敦大火,席卷全国的瘟疫,持续十年的内战……诸多大事也都在影响着人们的生活和心智。与此同时,来自宗教的压制逐渐减弱,人们又迫切地需要一种全新的思想来填充头脑。整个世界是由什么组成,又因何存在?万事万物的运动因何发生和停止?日月星辰的运动是否有迹可循?

以思想资源和脉络来说,当时的人们想要探讨“自然哲学”,仍然只能回溯到约两千年前的希腊先贤,这难免与宗教的教义发生冲突;充满神秘色彩的“炼金术”,告诉人们可以通过某种特定的方法炼出黄金以及万能灵药;而随着越来越精密的望远镜的出现,天文学逐渐发展成为一种精密的学科,人们发现,行星运行的规律似乎有迹可循……

正是在多种思想的激烈碰撞之中,经过了上百年的酝酿和积淀,一种全新的理念在17世纪的英国喷薄而出。这种理念以数学为基础,通过实验和逻辑分析,以最为简单且优美的方式,通过几条基本定律解释了世间万事万物运动的规律。无论是果园中的苹果还是天空中运行的星辰,都要受到这些定律的约束。尽管饱受质疑,这种理念仍以其强大的生命力逐渐成长为一套完整的现代科学体系,重新塑造了人类的世界观,也重新塑造了世界的秩序。

正是因为如此,17世纪的英国才被认为是一场科学革命的发祥地。而在这场科学革命中,处于中心位置的,正是人类历史上伟大的科学天才——艾萨克·牛顿(Isaac Newton);这场科学革命的标志性产物,正是牛顿的辉煌著作——《自然哲学的数学原理》(Philosophi? Naturalis Principia Mathematica)。

在成为科学巨匠之前,牛顿所经历的是一段困顿的乡村生活。牛顿1643年1月4日出生于英格兰林肯郡科尔斯沃斯附近的伍尔索普庄园(Woolsthorpe-by-Colsterworth)。这个继承了自己父亲名字的乡村少年并没有见过自己的父亲,父亲在他出生前三个月去世,母亲也因为改嫁,在牛顿的幼年抛弃过自己的孩子,将他托付给外祖母照顾。

在成为科学巨匠之前,牛顿所经历的是一段困顿的乡村生活。牛顿1643年1月4日出生于英格兰林肯郡科尔斯沃斯附近的伍尔索普庄园(Woolsthorpe-by-Colsterworth)。这个继承了自己父亲名字的乡村少年并没有见过自己的父亲,父亲在他出生前三个月去世,母亲也因为改嫁,在牛顿的幼年抛弃过自己的孩子,将他托付给外祖母照顾。

16岁时牛顿曾经遵从母亲的意愿辍学务农,但他没有显示出任何能够让他成为一个成功农夫的素质,于是重返学校,并在18岁时前往剑桥大学三一学院学习数学。因为曾经辍学的经历,牛顿比自己的同学年龄都稍大一些,但他很快就显示出了在数学和自然哲学领域的超凡天分。

当时剑桥大学的数学教育方法仍属古典,以欧几里得的《几何原本》(Stoicheia)为核心,并且试图把自然界的一切问题都归结为几何问题。牛顿未必有渠道了解当时人们在天文学和力学领域取得的新成果,但他显然对学校教育感到不满足。当时社会中激荡着各种各样的新思想,牛顿开始学习勒内·笛卡尔(René Descartes)的著作,同时深受法国数学家和哲学家皮埃尔·伽桑狄(Pierre Gassendi)的影响——这位哲学家复活了古希腊的原子论,认为万事万物都是由基本粒子构成,而粒子之间的相互作用就是力学的基础——这种思想贯穿牛顿科学研究的始终。

作为一个数学专业的学生,一个虔诚且不乏激进宗教思想的基督徒,一个终生对炼金术感到痴迷的17世纪英国人,青年时代的牛顿把自己大部分的才华和经历投入到了科学研究之中。在大学时期的笔记里,牛顿写道:“与柏拉图为友,与亚里士多德为友,更要与真理为友。”(Amicus Plato amicus Aristotelis sed magis amica veritas.)

作为一个数学专业的学生,一个虔诚且不乏激进宗教思想的基督徒,一个终生对炼金术感到痴迷的17世纪英国人,青年时代的牛顿把自己大部分的才华和经历投入到了科学研究之中。在大学时期的笔记里,牛顿写道:“与柏拉图为友,与亚里士多德为友,更要与真理为友。”(Amicus Plato amicus Aristotelis sed magis amica veritas.)

如今在剑桥大学三一学院的门前,种着一棵低矮的苹果树。实际上这棵苹果树并不结苹果,只是作为一个象征存在。人们将它从牛顿的家乡伍尔索普庄园的苹果园里移植过来,是为了纪念牛顿在1666年所做的伟大贡献。1666年,因为黑死病肆虐,剑桥大学已经于前一年暂时关闭。时年23岁的牛顿回到家乡,一年时间里他不仅在数学领域做出突破,发明了微积分[牛顿最初称之为“流数法”(fluxions)],更是在光学和力学领域都做出革命性的贡献。据他在晚年自述,正是在家乡的苹果园中散步时,他看到一颗成熟的苹果落地,让他联想到在万事万物之间都存在着吸引——万有引力定律从此诞生。

人类社会不断向前发展,对于自然界的认识也在不断地加深,这似乎是一个无需怀疑的自然趋势。但应该注意的是,人们认识自然界的速度绝非一成不变,往往是在一段时间的停滞之后,又发生某种飞跃。在思想开放的社会,当一切条件齐备,就有可能爆发对自然界认知的革命。在这样的革命过程中,一两个天才往往又会起到决定性的作用。在17世纪以英国为中心所爆发的科学革命中,牛顿就是那个最耀眼的天才。他的天才迸发,又几乎集中在1666年的一年时间里,这也在科学史上留下了一个浓墨重彩的“奇迹年”(Annus mirabilis)。

21世纪的现代人谈起万有引力和牛顿力学,往往觉得无甚新意。回望300年前的科学进展,毕竟难有设身处地的感受。实际上,现代人这种无甚新意、平淡无奇的感觉,恰恰说明了17世纪这场科学革命的伟大和彻底,以至于很多人认为现代社会中的一些思想古已有之,甚至认为人类对于时空的感受是与生俱来的——其实现在大多数人仍然持有的所谓机械时空观,正是300年前经过一场完全颠覆性的科学革命所建立起来的。这场科学革命是如此伟大,又是如此彻底——现代科学得以从此前有两千多年历史的“自然哲学”之中诞生出来。

在现实生活中,物体的运动是否有规律可循,对此人们曾经有长久的迷茫。从古希腊时代一直到17世纪初,对于万事万物的运动状态,欧洲思想家们遵循的一直是古希腊哲人们的看法:理想状态只存在于几何学之中,人们可以通过理想中的线条和几何图形得出一些无可置疑的几何学原理——欧几里得的《几何原本》因此被认为是一本“完美”的著作。至于实际生活,不可能像几何学一样简洁和完美,因此并没有规律可循,人们只能凭着经验生活。

那么物体为什么要运动,又为什么会停止?虽然欧洲的自然哲学家们也会进行实验和计算,但是这种行为并不被鼓励。因为欧洲的自然哲学思想主要是以古希腊思想家如柏拉图和亚里士多德等人的观念为基础,这些人也因之被称为亚里士多德学派(Aristotelian)。亚里士多德主义理解宇宙和万事万物主要在于其意义,而非原因和结果之间的关系。亚里士多德认为物体的自然状态是静止。“力”是物体运动的原因,而物体的移动是在找寻它在自然中的位置。正是因为在空气之中存在着一种“动力”(impetus)物体才会运动。另外,地上与天空有所不同,地上物体的运动与日月星辰的移动并无关联。

时年23岁、时常在家乡苹果园中散步的牛顿,已经意识到古希腊自然哲学思想中的矛盾之处。在这个“奇迹年”,他不仅发明了微积分,更是通过三棱镜将一束白光分解为由各种颜色的单色光构成的光谱——这说明白光是由各种颜色的单色光粒子汇聚到一起所组成的,而非之前亚里士多德所认为的,是“光明”和“黑暗”的混合构成了各种颜色的光。最重要的是,他建立了一套以数学语言为基础,在实验和逻辑推理的基础上,统一地上与天上的力学体系。

此时23岁的牛顿还只是一个大学刚毕业不久的青年。可以说,他在这一年里所取得的成果,代表了人类理性能够取得的最高成就,也是当时人类数学和自然哲学发展的顶峰。另一方面,尽管他构建出了一套全新的自然哲学体系,但在当时仍然鲜为人知。想要在17世纪宣传自己的思想,需要一些特殊的条件。这些条件会在未来的几十年里逐渐成熟。

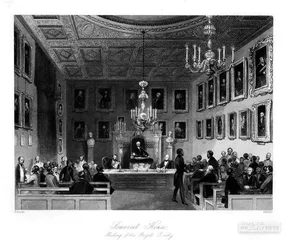

在尚不为人所知的“奇迹年”过去之后,26岁的牛顿接替艾萨克·巴罗(Isaac Barrow),成为剑桥大学第二任卢卡斯数学教授(Lucasian Professor of Mathematics)——若干年后,这个位置也因为曾经为牛顿所占据,成为了世界上最著名的教席。想要推广自己的学说,作为一名剑桥大学的教授未免曲高和寡。实际上,牛顿在17世纪70年代曾经写过大量关于微积分的论文,但是他发现几乎没有希望出版,于是他的兴趣转移到天体运行方面。牛顿需要一个更大的舞台、更多的听众,而这个最适合牛顿的舞台,就是当时成立不久的皇家学会(The Royal Society)。

在尚不为人所知的“奇迹年”过去之后,26岁的牛顿接替艾萨克·巴罗(Isaac Barrow),成为剑桥大学第二任卢卡斯数学教授(Lucasian Professor of Mathematics)——若干年后,这个位置也因为曾经为牛顿所占据,成为了世界上最著名的教席。想要推广自己的学说,作为一名剑桥大学的教授未免曲高和寡。实际上,牛顿在17世纪70年代曾经写过大量关于微积分的论文,但是他发现几乎没有希望出版,于是他的兴趣转移到天体运行方面。牛顿需要一个更大的舞台、更多的听众,而这个最适合牛顿的舞台,就是当时成立不久的皇家学会(The Royal Society)。

皇家学会作为世界上历史最悠久的科学学会,起源于17世纪40年代英国一个只有十几名科学家的小团体,到了60年代逐渐发展成为一个获得了英国皇家特许状的科学团体,相当于英国的国家科学院。其实从皇家学会诞生之初几十年间的变化,就可以看出当时人类对于科学知识看法的改变。

在此之前,所谓的科学研究仅限于极少数的科学家之间。某人一旦做出了科学发现,往往会把发现当作秘密精心隐藏起来,只在少数人之间流传。到了17世纪下半叶,人们已经意识到科学发现需要尽快发表,让尽可能多的人理解。这就需要用清晰的语言和能够被重复的实验写成科学论文,而这样的科学论文会在皇家学会被当众朗读。这种科学学会对于一个国家的促进作用是显而易见的。在英国的影响下,法国于1666年也成立了科学院(Académie des Sciences)。

牛顿进入皇家学会,缘于他在光学领域的研究和发明。虽然他对白光的研究在当时还不大为人所知,但是这位卢卡斯数学教授发明的新型反射望远镜却吸引了伦敦城中学者们的兴趣。当时流行的是折射望远镜,但是因为不同颜色的光折射率有所不同,折射望远镜的局限较大,而通过反射望远镜则能够得到更为清晰的成像。1672年,借着展示新型反射望远镜的机会,牛顿在皇家学会发表了自己的论文《关于光和色的新理论》(“New Theory about Light and Colors”)。这篇论文使牛顿开始成为享誉欧洲的科学家,同时也使他受到了皇家学会成员罗伯特·胡克(Robert Hooke)和克里斯蒂安·惠更斯(Christiaan Huygens)的猛烈批评,于是这也开启了他和胡克之间持续一生的恩怨纠缠。

1684年8月,以计算彗星公转周期而闻名于世的天文学家埃德蒙·哈雷(Edmond Halley)拜访牛顿,讲述他和胡克之间的辩论,以及关于行星运行轨道的困扰。牛顿则告诉他,关于行星运行的轨道问题他早已解决——轨道形状并非圆形,而是椭圆。三个月后,牛顿发给哈雷一篇只有9页的短文《论运动》(“On Motion”),这篇论文以清晰的数学语言解决了当时困扰众多天文学家的行星运行轨道问题。

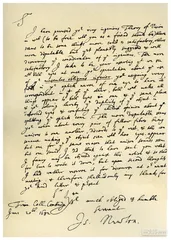

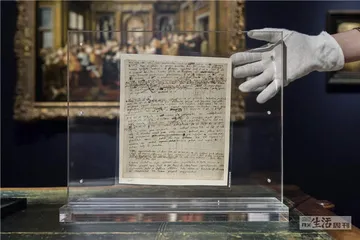

留存至今的牛顿和哈雷之间在1686年的通信,记载了一个伟大事件的诞生过程。在皇家学会发表了论文《论运动》之后,哈雷认为,牛顿这样深邃的科学思想不应被如此潦草地发表,应该以更为隆重的形式、更加全面的论述出版。正是在哈雷的不断激励之下,牛顿开始撰写一部能够全面反映自己科学思想的著作。一部科学史上最伟大的著作即将诞生,它不仅将使牛顿名垂青史,也将给全人类带来深远的影响。

留存至今的牛顿和哈雷之间在1686年的通信,记载了一个伟大事件的诞生过程。在皇家学会发表了论文《论运动》之后,哈雷认为,牛顿这样深邃的科学思想不应被如此潦草地发表,应该以更为隆重的形式、更加全面的论述出版。正是在哈雷的不断激励之下,牛顿开始撰写一部能够全面反映自己科学思想的著作。一部科学史上最伟大的著作即将诞生,它不仅将使牛顿名垂青史,也将给全人类带来深远的影响。

在两年半的时间里,牛顿在《论运动》的基础之上,用拉丁语完成了一部总共500页、三卷本的著作——《自然哲学的数学原理》。因为这本书太过重要和著名,以至于后世人们经常将其简称为《原理》(Principia)。可以说,如果人类不是以公历纪年,而是以人类发展中的重大事件纪年的话,那么我们可以以1687年为元年,把人类发展分为《原理》出版之前和出版之后。从没有一本书吸引如此之多的数学家、几何学家和哲学家关注。《原理》的出版无疑标志着人类进入了一个全新的时代。

牛顿在《论运动》中原本并没有提到万有引力定律。在撰写《原理》的过程中,牛顿将他的力学定律应用到开普勒的行星运动定律中,他发现天体之间的引力作用必然会与其间的距离的平方成反比,因此他使用了拉丁文中的“gravitas”一词,意为“重的”。不仅是天体运动,还包括很多自然现象,例如潮汐、彗星等等,宇宙中的每一个粒子,都要受到万有引力的支配。因此,万有引力和他的运动三大定律一起,成为了整个牛顿力学体系,加之“绝对空间”和“绝对时间”的概念,构成了牛顿所勾画出的宇宙图景的基础。

《原理》总共包含192个命题(propositions),其中第一部和第二部主要是数学内容,并且定义了力、动量、质量、惯性、加速、相互作用、反作用、引力等概念。在第三部中,牛顿利用这些数学和定义构建出了整个宇宙模型。《原理》也提供了一个研究自然哲学的全新思路,集中在“力”(force)的作用上:“自然哲学最大的困难就在于从运动现象中发现力,然后通过力的作用来展示其他现象……如果我们能够以同样的推理方式,通过力的作用推导出其他自然现象,那么行星、彗星、月亮以及海洋的运动就可以通过力的作用,以及数学定律推导出来。因为很多事情让我怀疑,自然界中的一切现象都是因为某些未知原因,作用在构成物质的颗粒之上而出现的。”

如果不把宗教纲领和道德教化的书籍计算在内的话,《原理》很可能是人类历史上最重要的出版著作。它创造性地将数学和物理学研究结合在一起,因此爱因斯坦形容这部著作,“是人类在智力上能够做出的最大的一步跨越”;哈雷更是将之形容为一本神圣的书,他认为这本书几乎解决了一切重要的科学问题。

《原理》的出版标志着现代物理学的诞生,指明了人们认识宇宙的全新方式。通过三大定律和万有引力定律,解决了行星的运动问题。这些如今已经成为学校教育的标准内容,在17世纪却完全是革命性的观念,与人们的传统观念相反。正是因为它实在是太过重要,影响力太大,现代人反而无法理解。例如人们现在普遍拥有的所谓“绝对空间”和“绝对时间”概念,并不是人们天生具有的概念,而是牛顿力学诞生之后才逐渐在全世界普及开来的观念。

《原理》的出版标志着现代物理学的诞生,指明了人们认识宇宙的全新方式。通过三大定律和万有引力定律,解决了行星的运动问题。这些如今已经成为学校教育的标准内容,在17世纪却完全是革命性的观念,与人们的传统观念相反。正是因为它实在是太过重要,影响力太大,现代人反而无法理解。例如人们现在普遍拥有的所谓“绝对空间”和“绝对时间”概念,并不是人们天生具有的概念,而是牛顿力学诞生之后才逐渐在全世界普及开来的观念。

一种全新的方法论也随之出现了:科学家亲自做实验,对实验结果进行精确记录,而后在测量和实验的基础上做进一步的实验,形成一个理论,然后发展出更复杂的实验对其进行验证……对整个研究步骤进行清晰的描述,以便让其他科学家可以重复每一个步骤,这正是从英国经验主义衍生出来的现代科学研究方法。

当我们回顾这部伟大著作的出版过程,其中却充满了不确定性。牛顿本人似乎对出版这样一部大部头著作没有太大的兴趣——这可能与1672年他在皇家学会发表光学论文时遭到了胡克和惠更斯的强烈批评有关。学术上强烈的反对声音让牛顿在随后好几年里陷入了沉默,并没有发表任何科学论文,而是陷入到对炼金术和神学的研究之中。

在哈雷的催促之下,牛顿开始撰写《原理》,但出版又成了一个大问题。当年皇家学会刚刚为鱼类学家弗朗西斯·威勒比(Francis Willughby)出版了一本彩色学术专著《论鱼的历史》(De Historia Piscium),没有充足的资金再为牛顿出版专著。另一方面,当时英国的书商(同时身兼出版商)也不愿意为这样一套看上去内容神秘的著作承担风险,于是哈雷不仅担负起监督这部书出版的责任,经常向牛顿汇报出版的进展,更是担负了出版的全部费用。

17世纪发生的以英国为中心的科学革命,标志着人们的思想终于摆脱了古希腊时代,也荡涤了中世纪厚重的尘埃。这样的突破当然不会一蹴而就,而是经历了长久的积累,其中颇为关键的一点在于人们在生活经验范围之外,依赖越来越精确的观测,让天文学终于发展成为一门相对准确的学科,人们有机会通过天文观测去验证自己的理论。

17世纪发生的以英国为中心的科学革命,标志着人们的思想终于摆脱了古希腊时代,也荡涤了中世纪厚重的尘埃。这样的突破当然不会一蹴而就,而是经历了长久的积累,其中颇为关键的一点在于人们在生活经验范围之外,依赖越来越精确的观测,让天文学终于发展成为一门相对准确的学科,人们有机会通过天文观测去验证自己的理论。

在《原理》正式出版之前,已经有大量与天文学相关的学术著作面世:哥白尼在1543年出版了《天体运行论》(On the Revolutions of the Heavenly Spheres);开普勒在1609年出版《新天文学》(A New Astronomy);伽利略则以天文学为基础,奠定了现代力学体系,在1632年出版了《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》(Dialogue on the Two Main World Systems),惯性、加速等概念开始出现;笛卡尔在1644年出版了《哲学原理》(Principles of Philosophy),创建了一套力学理论,对牛顿产生了深刻影响。

在出版之初,《原理》少有读者。牛顿有意使用拉丁文写作,其中还有艰深的数学内容,以至于只有同时懂得拉丁文、数学和物理学的人才能理解。在出版之后的很长一段时间里,都只有一些大学里的数学家对其进行了研究。后来牛顿承认,他是有意让全书显得深奥难懂,以便不用反复向人解释书中的内容。

根据估计,《原理》第一版出版了大约750本,至今仍有不少于100本留存于世。剑桥大学图书馆保存了牛顿自己使用的第一版《原理》,其中还有他为第二版修订所做的标注。2016年,一本第一版《原理》以370万美元的价格通过佳士得拍卖行售出,成为有史以来最贵的科学著作。

在第一版出版20多年之后,《原理》第二版在1713年出版。牛顿为了这个新版本的修订,曾经陷入废寝忘食的地步,因而发生过一次精神崩溃。又过了十多年,《原理》第三版在1726年出版。随后其英语和法语等语言版本相继出版,这部巨著终于开始进入大众视野。

《原理》的出版,让人类开始走出神的国度,尝试着理解各种自然现象。在牛顿之前,所谓的“力学”还只是一种凭借经验得来的学问,远没有几何学的精确和完美。而牛顿力学的三大定律加上万有引力定律,让人们第一次明白了与个人的感知相比,理论有着更为重要的作用,也更加精确。不仅生活中的物体,就连行星运行的轨道也都在理论的预测范围之内。既然行星、彗星、月亮、大海的运动都可以通过引力解释,那么人们也就有了信心,世间万事万物一切现象,都可以通过粒子之间的力加以解释和预测。

人类开始精密地理解这个世界,其基础是物理学的定义、公理、假设和数学形式。虽然在300年之后的现代社会,牛顿力学被认为是对于更加精确的相对论在一些条件下的近似,但在当时,《原理》被认为是一部“完美”的科学著作,获得了和《几何原本》同样的地位。哈雷甚至认为这本书已经把物理学分析到了极致,没有给后世的科学家留下太多余地。虽然这样的评论有些夸大,但人类的世界观在随后200多年的时间里,确实被困在了牛顿所描绘的时空和力学定律之中。少有人想过改变,也少有人认为需要改变。即便在200多年之后,爱因斯坦发展出相对论,也是根植于牛顿力学,仍然属于经典理论的一部分。

《原理》的出版,象征着17世纪以英国为中心的科学革命达到了顶峰。事实上,在其他一些领域,人类对自然的认识也取得革命性的进展。当时的宗教气氛虽然浓郁,但人类已逐渐摆脱神力的干预,对自身的认识开始觉醒。英国医生威廉·哈维(William Harvey)在1628年出版了生理学巨著《关于动物心脏与血液运动的解剖研究》(The Anatomical Exercise Concerning the Motion of the Heart and Blood in Animals),阐述了动物体内的血液循环现象。人类开始认识到,人的生理活动是一种并没有神力加持的自然现象。1665年,牛顿在皇家学会的对手胡克设计出一台复杂的显微镜,通过这台显微镜胡克首次观察到了死亡的植物细胞——他将这种类似于教士们居住的单人房间的微小结构命名为“cell”。

生活在21世纪的现代人或许对发生在20世纪初的又一次物理学革命更加熟悉,对爱因斯坦花费10年时间创建广义相对论的故事也更感亲切。爱因斯坦的理论完全改变了人类的时空观,对于当时大多数科学家来说,这个全新的理论难以接受。爱因斯坦因此需要面对各种各样的诘难。其实整个牛顿力学体系的建立和被人所接受,要比相对论花费更多的时间,道路也更加曲折。在牛顿力学不断完善、被接受的过程中,伴随着来自神学、哲学和物理学等各个方面的批评和质疑,甚至可以说,正是这些从未间断的批评和质疑,与牛顿力学体系一起促成了又一次的物理学革命。

生活在21世纪的现代人或许对发生在20世纪初的又一次物理学革命更加熟悉,对爱因斯坦花费10年时间创建广义相对论的故事也更感亲切。爱因斯坦的理论完全改变了人类的时空观,对于当时大多数科学家来说,这个全新的理论难以接受。爱因斯坦因此需要面对各种各样的诘难。其实整个牛顿力学体系的建立和被人所接受,要比相对论花费更多的时间,道路也更加曲折。在牛顿力学不断完善、被接受的过程中,伴随着来自神学、哲学和物理学等各个方面的批评和质疑,甚至可以说,正是这些从未间断的批评和质疑,与牛顿力学体系一起促成了又一次的物理学革命。

以笛卡尔为代表人物的法国理性主义,与牛顿所代表的英国经验主义,在如何获得知识的层面有着根深蒂固的矛盾。笛卡尔认为,从最顶层的原理出发,通过理性分析,就能够得到知识。也正是从这样的逻辑出发,才有了笛卡尔的名言:“我思,故我在。”而牛顿则坚持认为,通过实验积累数据,进一步推导理论,才能得到真知。因为有这样的分歧,笛卡尔主义者和牛顿学派从不同的角度出发解释引力。

笛卡尔主义者希望通过逻辑分析解释行星的运动。他们认为因为太阳自身的旋转,在太阳的周围存在某种不可见的物质的旋涡,这些旋涡造成了行星的运动。而旋涡的速度又与中心成反比,因此距离太阳越远的行星运动也就越慢。直到18世纪初,笛卡尔主义者仍然认为地球引力是由于以太(aether)的旋涡导致的地球赤道部分对地球内部的挤压,因此引力应该指向极点,而地球的形状应该类似于一个橄榄球。牛顿学派则认为赤道区域的离心力更大,地球的形状应该是一个扁圆,赤道区域略微鼓起。最后经过精密测量,才证明了牛顿学说是正确的。随后拉普拉斯又证明了行星之间的引力造成的扰动是周期性的,因此总体来说太阳系是稳定的,并不需要神意的安排。

关于引力的本质,以及人们对万有引力定律的批评更是一直没有平息过。虽然万有引力定律在英国很快被接受,但是以莱布尼茨和惠更斯为首的一众欧洲大陆自然哲学家对万有引力进行了长久的抵制。他们认为所谓万有引力,是一种无法理解的,在没有接触的情况下发生的神秘的“超距作用”(action at a distance)。两个不相邻的物体之间,为什么会在瞬间发生作用?这在当时很多人看来不可理解,也不可接受。尽管如此,万有引力定律从18世纪30年代开始不断被实验证实,人们不得不逐渐开始接受这个理论。“牛顿力学”(Newtonian mechanics),乃至“牛顿主义”(Newtonianism)开始出现,牛顿在科学界的地位越发崇高。

从英国经验主义出发,针对人们对万有引力这种“不可知力”的怀疑,牛顿留下了一句名言:“我不做假设”(Hypotheses non fingo)——预先假设在实验哲学中没有位置。通过数学形式和实验观测得出的结果,与假设和形而上学无关。作为一个虔诚的基督徒,牛顿没有说明的是,引力作用也与神的意志无关。虽然在牛顿力学体系中仍然有神的位置,但实际上神的角色已经从掌管万事万物的全能者变成了规则的制定者。

当时人们接受牛顿的力学体系花费了上百年的时间,其实牛顿力学体系的形成,也几乎花费了同样的时间。《原理》中介绍了数学和力学三定律,以及万有引力定律,这只是一个完整力学体系的骨架。欧拉在1736年发表了《力学》(Mechanica),将牛顿运动三大定律发展为一个力学体系,并将其应用到固体、弹性物体和液体之中。再加上逐渐发展出的关于能量的概念,这些内容才是牛顿力学的全部。而仍有一些问题需要解决,比如月球的运动轨道为何如此复杂?实际上这个问题直到拉普拉斯在1798年到1825年间发表了五卷本的《天体力学论》(Traité de Mécanique Céleste)才得以彻底解决。

牛顿力学体系在人类历史上第一次以极高的精度解释了宇宙的结构,虽然到20世纪初,人类明白牛顿力学是对宇宙的宏观结构和微观原子世界的一种近似,但是因为它在数学上相对简单,直到今天它仍然是人类计算日常物体运动的工具。

当一个青年人回顾自己在幼儿时期牙牙学语、蹒跚学步,可能会觉得憨态可掬,但已记不起当时的艰辛。如今我们回顾17世纪以英国为中心的科学革命,实际上是一个历时两个多世纪的缓慢而艰难的过程。从神权的松动、思想界的活跃、天文学的诞生,到科学的巨大进步,进而引发人类对整个宇宙认知的飞跃,没有什么比这次科学革命的过程更清晰地呈现出这个因果链条。

当一个青年人回顾自己在幼儿时期牙牙学语、蹒跚学步,可能会觉得憨态可掬,但已记不起当时的艰辛。如今我们回顾17世纪以英国为中心的科学革命,实际上是一个历时两个多世纪的缓慢而艰难的过程。从神权的松动、思想界的活跃、天文学的诞生,到科学的巨大进步,进而引发人类对整个宇宙认知的飞跃,没有什么比这次科学革命的过程更清晰地呈现出这个因果链条。

科学革命与18世纪在英国发生的以纺织和冶金业为主的工业革命之间的关系似乎并不明显,但实验科学家和企业家之间却有着明显的相似之处。科学是通过观察与实验来推动的,同样的方法也可以促进工业发展,并且从中获取财富。而第一次工业革命过去100年之后,科学进步开始给工业带来明显的收益——发展合金、染料、电磁设备,无不需要科学技术,专门的科学学校和技术学校也随之出现。

我们可以看出,各个学科的出现和发展并不平衡。牛顿催生了现代物理学的诞生,但是对于化学知识,却只是局限在充满了神秘色彩的炼金术之中。他希望通过神秘的炼金术,从铅中提炼出金,甚至提炼出让人永葆青春的神药,这当然是徒劳无功的。尽管各种转变现象在自然界中无所不在,但是想要理解其中的规律,就需要理解构成物质的基本结构——这又是一个历时数百年的过程。如果我们从古希腊的原子论算起,一直到现代原子学说建立,这个认识的跨越花费了2000多年的时间。

科学革命的过程纷繁复杂,但《原理》的出版,确实是其中最重要的标志性事件。虽然在最初的牛顿力学体系中依然需要有神的存在,但不可否认的是,随着《原理》的出版,人类第一次走出了神学的襁褓,开始理解整个宇宙运行的规律,能够通过几条简单的定理来描述日月星辰的运转,这给了人类极大的自信。在牛顿力学体系中,整个宇宙就像是一个设计精密的钟表,在时空背景中走得分毫不差。当然,在牛顿力学所解释的宇宙体系中,时间和空间是作为不可被质疑的背景出现的,因此牛顿称空间是“上帝的感官”(God’s sensorium)。

牛顿力学不仅在经验世界取得了成功,从中衍生出的一切自然现象都可以被量化研究的思想也被深信不疑。很多物理学问题被转化为数学问题,也就是说随着数学分析水平的不断提高,人类终将理解一切自然现象。结合18、19世纪在牛顿力学基础上诞生的热力学和电磁学,人类第一次,或许也是唯一一次,认为自己已经理解了宇宙中的万事万物。英国诗人亚历山大·蒲柏(Alexander Pope)赞美道:

自然和自然的法则隐藏在黑暗之中(Nature and nature's laws lay hid in night)

上帝说:让牛顿出世吧(God said“Let Newton be”)

于是一切豁然开朗(and all was light)

正是因为整个牛顿力学体系太过辉煌,才让人类在200多年的时间里安居其中。但是牛顿力学的局限性也逐渐显现出来,例如引力和光线都要通过人类看不见、摸不到的“以太”来传播,很多人对这个假设并不信服。另外,虽然牛顿力学的数学形式非常清晰,但一些概念却是“先验”的。所谓先于验证,也就让人无可置疑。“绝对空间”就像是上帝创造出来的一个巨大无比的方盒子;“绝对时间”则是在宇宙中任何一点都存在的钟表,每一块钟表所指示的时间都完全一样……整个牛顿力学体系建立在神创的空间和时间基础之上,既无法挑战,也无从验证——于是牛顿俨然成为了上帝的代言人。

在《原理》出版200多年之后,牛顿力学的危机开始出现。开尔文勋爵(Lord Kelvin)于1900年4月27日在英国皇家学会做的一次演讲中,提到了著名的“两朵乌云”,指出了牛顿力学的重大危机:“动力学理论断言热和光都是运动的方式,现在这种理论的优美性和明晰性被两朵乌云遮蔽得黯然失色了。第一朵乌云是随着光的波动论而开始出现的。菲涅耳和托马斯·杨研究过这个理论,它包括这样一个问题:地球如何能够通过本质上是光以太这样的弹性固体运动呢?第二朵乌云是麦克斯韦-玻尔兹曼关于能量均分的学说。”

两朵乌云最终酿成了一场暴风雨,摧毁了牛顿力学这座华美的大厦,量子力学和相对论在又一次物理学革命的暴风雨中成长起来。以太模型被摧毁,“绝对空间”和“绝对时间”的概念被抛弃,在科学世界中再也没有了神明的位置,一个全新的、有起点和未来的动态宇宙模型被建立起来。

在20世纪发生的物理学革命中,爱因斯坦几乎取代了牛顿的地位,另一个物理学“奇迹年”也诞生了。爱因斯坦在1905年的一年时间里接连发表了四篇论文,提出了光量子理论,解释布朗运动,并且发表了狭义相对论。爱因斯坦不迷信权威,他从一开始就质疑“绝对空间”和“绝对时间”概念,并且对光的本质做了进一步的探索。爱因斯坦对万有引力这种“超距作用”感到不满,最终利用几何语言改写了万有引力,广义相对论由此诞生。可以说,广义相对论是从经典力学中衍生而来的,但其中同样包含了对经典力学的批评以及理性主义思想。一种全新的物理学研究方法——理论物理学——由此出现。宇宙大爆炸、宇宙微波背景辐射、黑洞、引力波……种种人类此前根本无法想象的概念开始出现,一个更新的宇宙从中诞生。

在20世纪发生的物理学革命中,爱因斯坦几乎取代了牛顿的地位,另一个物理学“奇迹年”也诞生了。爱因斯坦在1905年的一年时间里接连发表了四篇论文,提出了光量子理论,解释布朗运动,并且发表了狭义相对论。爱因斯坦不迷信权威,他从一开始就质疑“绝对空间”和“绝对时间”概念,并且对光的本质做了进一步的探索。爱因斯坦对万有引力这种“超距作用”感到不满,最终利用几何语言改写了万有引力,广义相对论由此诞生。可以说,广义相对论是从经典力学中衍生而来的,但其中同样包含了对经典力学的批评以及理性主义思想。一种全新的物理学研究方法——理论物理学——由此出现。宇宙大爆炸、宇宙微波背景辐射、黑洞、引力波……种种人类此前根本无法想象的概念开始出现,一个更新的宇宙从中诞生。

两次物理学革命都已经成为历史,如今爱因斯坦的相对论也已经成为经典理论的一部分。牛顿的巨著《原理》早已不是科学家的必读书籍,但他的力学理论依然是中学的必读课程。我们回顾这场300多年前发生的、以牛顿和他的著作为核心的科学革命,便是重新见证了人类认识自我,乃至第一次认识宇宙的整个过程。人类可能再也不会有牛顿时代那种认为自己已经理解宇宙全部奥秘的青涩自信,却也对自身的理性有了更加成熟和乐观的认识。

牛顿并非完人,更不是科学史上的圣人。除了他在自然哲学领域的伟大贡献之外,人们经常提到他性格上的诸多缺陷。而他在老年时的一段自述:“我不知道自己在世人眼中是什么样子,但是对我自己来说,我只是一个在海边玩耍的小男孩,不时找到一颗平滑的鹅卵石或是美丽的贝壳,而面对真理的大海一无所知。”这段话中却透露出真诚和谦卑。其实,这段话也完全可以作为人类自身的写照——我们所面对的,不仅是无穷无尽的宇宙,还有无穷无尽的可能。 自然哲学的数学原理物理宇宙起源力学科学革命牛顿牛顿力学自然科学经典力学理论体系数学家爱因斯坦牛顿运动定律