肖邦大赛还是“乐坛明星”的摇篮吗?

作者:段召旭 原定于2020年10月举行的第18届华沙肖邦国际钢琴比赛(以下简称肖邦大赛),因疫情原因推迟到2021年10月举行。在肖邦大赛历史上,与之类似的情况唯有一次,是在1937年第三届肖邦大赛之后,因第二次世界大战,直到1949年才举行了第四届肖邦大赛。

原定于2020年10月举行的第18届华沙肖邦国际钢琴比赛(以下简称肖邦大赛),因疫情原因推迟到2021年10月举行。在肖邦大赛历史上,与之类似的情况唯有一次,是在1937年第三届肖邦大赛之后,因第二次世界大战,直到1949年才举行了第四届肖邦大赛。

本届大赛从2021年10月3日正赛第一轮开始到10月20日第四轮决赛结束,持续半个多月。从上届开始,主办方就开通了网络观看的通道,这届比赛更是可以在多个网络平台观看比赛实况,因此全世界的爱乐者都在这半个多月的时间里同步欣赏了选手们诠释的多姿多彩的肖邦音乐。谁是刘晓禹

每届比赛最受瞩目的当然就是奖项最终花落谁家。

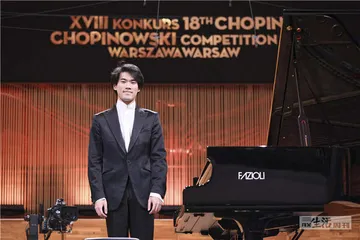

这次肖邦大赛的首奖得主为加拿大籍华裔选手刘晓禹(Bruce,Xiaoyu Liu),并列第二名为日本选手反田恭平(KyoheiSorita)和意大利-斯洛文尼亚选手加迪耶夫(Alexander Gadijiev),第三名为西班牙选手加西亚(Martin Garcia Garcia),并列第四名为日本选手小林爱实和波兰选手库兹利克(JakubKuszlik),第五名为意大利选手阿梅利妮(Leonora Armellini),第六名为加拿大籍华人选手白立君(J J Jun Li Bui)。

由于出现两个名次的并列,使原本应为六名的获奖者变为了八名,这与之前1990年和1995年两届的金奖从缺、2005年的银奖和第五名从缺、1980年的第四名从缺、2010年的第六名从缺等相比,形成了很大反差。

此前的肖邦大赛,“最佳协奏曲奖”经常都由最后的金奖得主获得,更出现过2005年金奖选手勃莱哈赤(Rafal Blechacz)包揽单项奖的盛况。然而从上届2015年开始,金奖得主即“最佳协奏曲”获奖者的规律就开始被打破(当年金奖得主赵成珍(Seong-Jin Cho获得的单项奖是“最佳波罗乃兹奖”,而“最佳协奏曲奖”从缺),而这届的金奖得主竟没有获得任何一个最佳单项奖,令很多乐迷感到十分困惑不解。

首奖获得者刘晓禹,1997年出生于法国巴黎,其父母早年从北京留学法国,后移民加拿大。他的英文名字Bruce,据说是因他长得像李小龙(Bruce Lee)而起。刘晓禹毕业于蒙特利尔音乐学院,师从雷蒙德(Richard Raymond),之后又经人介绍进入本届评委邓泰山门下。在对刘晓禹成长经历的介绍中,写到他自幼的兴趣广泛得惊人:据称从小就爱玩游戏机、下棋、打扑克、搓麻将、游泳、跑步、打乒乓球、玩桌球、打保龄球,此外还喜欢变魔术,在家里学习汉语并接触西方绘画……看完这些,很多人都发出不知他的练琴时间从哪里来的感慨。

在此次获奖之前,刘晓禹就已经和包括中国国家大剧院管弦乐团在内的很多支交响乐团合作演出过,并曾到北京音乐厅和上海东方演艺中心举办音乐会,还在北京音乐广播节目中做过嘉宾,可以说是一位演奏经验丰富的钢琴家。在他获奖后,很多平台发布了他之前的演奏视频,包括莫扎特钢琴协奏曲和李斯特《西班牙狂想曲》等作品,可以看出他全面的演奏技术及音乐修养。

在本届肖邦大赛中,刘晓禹为观众呈现了一个兼具诗意与理性、优雅与热情、细腻与张力的肖邦诠释,演奏技术从容不迫,肢体动作适宜,脸上也没有浮夸的表情,且每一轮的发挥都比较稳定。评委陈萨在宣布结果后表示,评委们对他的表现没有争议,大多数评委都投了他的票。陈萨说:“刘晓禹给我留下深刻印象的是他在演奏时的活力,他很清楚自己想要表达什么,并且有着强大的执行力。事实上他在二、三轮都有精彩的表现,从现场的反馈看,观众们对他的表现也是非常认可的。”刘晓禹的老师、本届评委邓泰山评价说刘晓禹的演奏中有着深沉的忧郁,充满特质。加拿大主流媒体《国家邮报》称刘晓禹的演奏诠释出了“微妙的法国色彩和感觉”。

在获奖后,刘晓禹很激动:“能在华沙演奏肖邦是你能想象到的最棒的事情之一,所以我真的很荣幸获得这个奖项,当然,也感谢评委们的信任,以及近几天来我得到的所有温暖。”

并列第二名获奖者之一、日本选手反田恭平1994年出生,除了从事钢琴演奏之外,他还有一个身份是指挥家。在本届肖邦大赛中,他成为了继内田光子(Mitsuko Uchida)1970年获肖邦大赛第二名之后,日本又一位肖邦大赛第二名获得者,这个成绩也是日本自上世纪30年代参加肖邦大赛以来,取得的最高名次。反田恭平曾在莫斯科音乐学院师从沃什克列森斯基(Mikhail Voskresensky),目前在华沙肖邦音乐大学师从本届评委帕莱齐内。他在参赛之前也已积累大量演奏经验,与多家交响乐团合作,并在日本天龙唱片公司发行唱片。值得一提的是,在2019年,他建立了MLM国家管弦乐团,这是一个有17位成员的室内管弦乐团。

与反田恭平并列第二名的加迪耶夫,出生于钢琴世家,父母都为钢琴教师。加迪耶夫在9岁时就与管弦乐团合作演奏,并在10岁举行自己的首场独奏音乐会。2015年,加迪耶夫参加了第九届日本滨松国际钢琴比赛并获一等奖,当时的评委有阿格里奇、海老彰子和巴巴扬等人。此后他经常被邀请到日本及世界上包括韦尔比耶音乐节在内的许多音乐节进行演奏,和管弦乐团合作演奏,并发行个人CD。目前加迪耶夫在奥地利萨尔茨堡莫扎特音乐大学跟随加里洛夫(Pavel Gililov)学习。

与反田恭平并列第二名的加迪耶夫,出生于钢琴世家,父母都为钢琴教师。加迪耶夫在9岁时就与管弦乐团合作演奏,并在10岁举行自己的首场独奏音乐会。2015年,加迪耶夫参加了第九届日本滨松国际钢琴比赛并获一等奖,当时的评委有阿格里奇、海老彰子和巴巴扬等人。此后他经常被邀请到日本及世界上包括韦尔比耶音乐节在内的许多音乐节进行演奏,和管弦乐团合作演奏,并发行个人CD。目前加迪耶夫在奥地利萨尔茨堡莫扎特音乐大学跟随加里洛夫(Pavel Gililov)学习。

获得第三名的西班牙钢琴家加西亚,1996年生,曾在西班牙马德里的雷纳·索菲亚音乐学校学习,后在美国曼尼斯音乐学校师从罗斯(Jerome Rose)。加西亚曾获得多个钢琴比赛奖项,就在本届肖邦大赛之前,他还报名了今年4月在以色列举行的阿图尔·鲁宾斯坦钢琴比赛,以及今年5月在比利时举行的伊丽莎白女王国际钢琴比赛,但是似乎并未参赛。

可以看到,本届肖邦大赛的前三名获奖者,虽然身份都还是学生,但在赛前就都已开始自己的独奏会演出、多次与知名管弦乐团和指挥合作、发行个人专辑、在多项赛事中获奖,都已是身经百战的演奏家,因此在比赛中沉稳冷静、愈战愈勇也在情理之中。对“肖邦精神”的评委解读

肖邦大赛始于1927年,是最早的国际钢琴比赛,要求全程只演奏波兰作曲家肖邦一人的作品,其宗旨为选拔演奏诠释最符合“肖邦精神”的钢琴家,而非像许多其他钢琴比赛那样选拔最具演奏个性、技艺最精湛的演奏家。在1995年之前,肖邦大赛的资金来源主要是波兰国家财政部拨款,而从1995年有20%的资金来自企业赞助开始,其后的历届肖邦大赛中企业赞助的比例越来越高。

这届肖邦大赛正赛开始前,评委中就产生了波澜,那就是评委中最具分量的两位世界级演奏大师尼尔森·弗莱雷(Nelson Freire)和玛尔塔·阿格里奇(Martha Argerich)退出了评委席。对于退出的原因,官方解释是弗莱雷因病不能担任评委,而作为弗莱雷的好友,阿格里奇要在这个“困难的时刻”和好朋友在一起,因此不仅一起和弗莱雷退出评委席,也拒绝了原定在开幕式音乐会上的演奏。被誉为“钢琴女大祭司”的阿格里奇,不仅是1965年肖邦大赛的金奖得主,更曾多次担任肖邦大赛评委,此次二人的退出,不免令人感到遗憾。在弗莱雷和阿格里奇离开后,由巴西钢琴家亚瑟·莫雷拉-利马(Arthur Moreira-Lima)加入补缺。非常有意思的是,利马自己也曾在1985年的肖邦大赛开赛前退出了评委。此外,利马和阿格里奇都是1965年肖邦大赛的参赛选手,而利马是银奖得主,同时利马又和弗莱雷都是巴西钢琴家,不知这样的安排是巧合还是肖邦大赛对选择替补评委的别具匠心。

于是,本届评委为保加利亚-波兰钢琴家卡塔日娜·波波娃-齐德隆(Katarzyna Popowa-Zydron)(评委会主席)、越南-加拿大钢琴家邓泰山(Dang Thai Son)、中国钢琴家陈萨等17位,而在这17位评委中,有15位都是历届肖邦大赛获奖者或选手,此外,除了陈萨、久西亚诺以及因退出1985年肖邦大赛评委而成为首次担任评委的利马外,其余评委都至少是第二次担任肖邦大赛评委。

齐德隆在比赛中曾说,参赛者除了要成为优秀的钢琴家外,还要表现出敏感性,给音乐带来新鲜感。而在评委会宣布奖项后齐德隆表示,参赛的钢琴家们水平都非常高,这使得17名评委很难做出决定。她称参与者们都是“了不起的年轻人”。的确,除了获奖者之外,其余参加到正赛中的选手,也都有着非常高的专业水平,许多人在比赛中也有着上佳的表现,只是可能因其对“肖邦精神”的理解、对肖邦风格的演奏诠释与大赛评委的美学理念存在差异,因此遗憾铩羽而归。

1995年出生的拉脱维亚钢琴家奥索金斯(Georgijs Osokins),参加了上届2015年和今年两届肖邦大赛。在上届比赛中,19岁的奥索金斯以其独具魅力的演奏风格吸引了人们的关注并引起了广泛争议,最终奥索金斯进入了2015年肖邦大赛决赛,并获得第十名(荣誉奖),肖邦协会还在赛后发行了他的比赛现场录音。因此,在这届肖邦大赛一开始,我就听到很多喜欢奥索金斯的朋友不断在谈论他的表现。在上届肖邦大赛之后,奥索金斯一直接到音乐会和录音的邀请,在萨尔茨堡音乐节等国际顶级音乐节上演出,并得到小提琴大师克莱默(Gidon Kremer)、钢琴大师席夫(Andras Schiff)、钢琴家巴巴扬(Sergei Babayan)等人的高度评价,克莱默称奥索金斯为“天赋极高的音乐家,有着巨大的未来”,席夫称奥索金斯是“令人印象非常深刻的年轻人,是真正优秀的钢琴家”,巴巴扬则肯定了奥索金斯对肖邦的诠释,说他是“一位有着罕见天赋的肖邦演奏家”。可以说,经过了6年历练,这届的奥索金斯已经变得更为成熟和老练。在这届比赛的现场直播中可以看到,奥索金斯的台风、一出手的状态和声音,都是一位钢琴演奏家的风范和气度,和其他一些学生气的选手完全不同。然而遗憾的是,这次奥索金斯的成绩还不如上一届,连第三轮都未能进入,其原因可能还是奥索金斯特立独行的演奏风格吧。由此也可以看出肖邦大赛竞争的惨烈及排斥个人风格过强的选手的一贯宗旨。

与奥索金斯相映成趣的是日本选手小林爱实(Aimi Kobayashi),同样为第二次参加肖邦大赛,并同样在上届比赛中进入了决赛。小林生于1995年,自幼就以钢琴神童的姿态频频在国际舞台上亮相,因此在上届比赛中,小林的参赛着实吸引了不少人的关注。在上届虽然进入决赛却无缘名次之后,这届比赛中的小林,在舞台表现上明显更为沉稳,也更为放松了,她自己表示“将比赛当成是表演”,以此来调整心态。最终,她得到了本届大赛的并列第四名。

另一位日本“神童级”钢琴家、出生于1999年的牛田智大,5岁时在中国上海举办的近2000人参加的钢琴电视大赛中获第一名,且在童年就已经发行演奏CD,并得到业内许多前辈的称赞。可以说,他也是一位带着“明星光环”来参赛的钢琴家,在比赛过程中以其阳光俊朗的形象吸粉无数。然而在本届肖邦大赛中,他却止步于第二轮而无缘第三轮,可见大赛评委们的评判并不会被选手的“明星效应”所影响。

这届肖邦大赛中还有一位选手给笔者及很多观众都留下了较深的印象,那就是俄罗斯选手、现为奥地利萨尔茨堡莫扎特音乐大学助教的亚斯科(Anastasia Yasko)。她也是一位已经在多项赛事中获奖、开始演奏生涯并发行了个人CD的钢琴家,然而,在第一轮比赛的练习曲环节中,或许是太过紧张的缘故,她的Op.10 No.2出现了非常严重且多次的“翻车”,她的手指就像打了结一样,导致作品支离破碎。从视频中能看到,当时的她已经非常沮丧,但仍坚持完成了后面肖邦《第三谐谑曲》的演奏。弹完后,全场观众给予了她热烈的掌声。对于此事,我身边从事音乐专业的同行或学生,无一人嘲笑这位选手,而是对她非常同情。因为她所经历的舞台事故,可以说是每一位从事钢琴演奏者的噩梦,并且没有任何人有办法或自信完全杜绝这种噩梦。在几天之后,亚斯科在网络平台发布了她在某处特意一镜到底录制的、完整流畅演奏肖邦Op.10 No.2的视频,以此向人们证明自己当时只是发挥失常。

在国际顶级赛事上获奖,被许多专业钢琴学子及其家长们视为一步登天的保障,甚至常常看到有人用“奥林匹克”“诺贝尔”来形容肖邦大赛等国际钢琴大赛。殊不知,其实这二者之间存在着本质的不同。

在国际顶级赛事上获奖,被许多专业钢琴学子及其家长们视为一步登天的保障,甚至常常看到有人用“奥林匹克”“诺贝尔”来形容肖邦大赛等国际钢琴大赛。殊不知,其实这二者之间存在着本质的不同。

在奥运会上拿金牌、获得诺贝尔奖,往往代表的是一个运动员或一位科学家一生的最高成就,在获奖后,运动员可以退役,科学家可以退休,都无损其此生的辉煌。与之相比,钢琴比赛更像是一位演奏家的起点,因为钢琴比赛的年龄限制多在30岁之前,选手以20岁上下者居多,然而钢琴家的艺术生命和舞台生涯持续到七八十岁都很常见,因此对于钢琴家来说,即使在比赛上获奖,也只是给自己职业生涯的一个助力,未来还有相当长的路要走。像那些获奖后在乐坛声望日隆的肖邦大奖得主,如阿格里奇、波利尼、齐默尔曼、傅聪、阿什肯纳齐、内田光子等,没有一人在获奖后坐享其成,而是不断持之以恒地拓展曲目、磨炼演奏,方成一代宗师。其中尤为值得一提的是,波利尼在18岁获得金奖之后,竟蛰伏8年之久,潜心积淀之后,才又重返公众视野,成就了后来长达数十年的辉煌生涯。因此可以说,如果在重要赛事上获得大奖是一位钢琴家一生事业巅峰的代表,那这位钢琴家其实是失败的。

此外,我们要清醒地知道,尽管国际钢琴大赛在一些时代的确曾是“乐坛明星”的摇篮,比如1958年范·克莱本(Van Cliburn)在柴可夫斯基大赛上获奖而一举成名,然而从20世纪80年代以来,国际比赛的这一作用其实就已经在逐渐失灵。包括肖邦大赛在内的很多国际大赛的获奖者,在其后的发展中也只是不温不火,甚至默默无闻,在网络上都很难找到其消息或词条。甚至有人说:“好不容易得了冠军,却发现不过是把自己投入到另一大堆冠军得主的缸子里。”而具体到肖邦大赛来说,其实此前早已有学者指出,肖邦大赛在新千年到来之际,就已出现“盛极而衰”的没落态势,很多人已经不认为在肖邦大赛上获奖就意味着进入了一流钢琴家或钢琴大师的行列。甚至有学者曾非常尖锐地指出:“以前的肖邦大赛坚守大赛创办宗旨,以导正肖邦俗丽演奏为尚,所邀评委也都是真正的大师。现在的肖邦大赛评审不但充斥着三流钢琴家与‘职业评审’,更失去了原则和方向。在波兰无力单独办赛,仰赖大量外资的21世纪,肖邦大赛是否还能公平公正,评审是否能选拔真正的人才,都是未定之数。”

此外,我们要清醒地知道,尽管国际钢琴大赛在一些时代的确曾是“乐坛明星”的摇篮,比如1958年范·克莱本(Van Cliburn)在柴可夫斯基大赛上获奖而一举成名,然而从20世纪80年代以来,国际比赛的这一作用其实就已经在逐渐失灵。包括肖邦大赛在内的很多国际大赛的获奖者,在其后的发展中也只是不温不火,甚至默默无闻,在网络上都很难找到其消息或词条。甚至有人说:“好不容易得了冠军,却发现不过是把自己投入到另一大堆冠军得主的缸子里。”而具体到肖邦大赛来说,其实此前早已有学者指出,肖邦大赛在新千年到来之际,就已出现“盛极而衰”的没落态势,很多人已经不认为在肖邦大赛上获奖就意味着进入了一流钢琴家或钢琴大师的行列。甚至有学者曾非常尖锐地指出:“以前的肖邦大赛坚守大赛创办宗旨,以导正肖邦俗丽演奏为尚,所邀评委也都是真正的大师。现在的肖邦大赛评审不但充斥着三流钢琴家与‘职业评审’,更失去了原则和方向。在波兰无力单独办赛,仰赖大量外资的21世纪,肖邦大赛是否还能公平公正,评审是否能选拔真正的人才,都是未定之数。”

而且,一部分选手及家长以学钢琴、获大奖作为人生飞黄腾达、扬名立万的捷径,其出发点就已经大错特错。平心而论,如果单纯要追名逐利、大红大紫,那么在各种职业当中,弹钢琴绝不是最轻易快捷的方式。正如傅聪先生曾说过的那样:“如果学音乐是为了成功,而不具备对音乐那种‘没有它就不能活’的爱,那还是不要学音乐,因为学其他行业成功的机会要大得多!”正是由于这种钢琴学习的认识误区,导致很多钢琴学子和家长“重技轻艺”,认为只要埋头练琴就万事大吉,忽视个人文化素质的提升,导致钢琴演奏者人格修养缺失甚至生活都难以自理的现象屡见不鲜。傅聪先生对此也早已发出警示:“艺术代表了一种精神价值,而现在精神价值太缺乏了!”

当然,有肖邦大赛这样的赛事奖项加持,对一位演奏家的知名度和影响力还是会有很大提升。比如本届刘晓禹获奖后有人透露,去年曾有经纪公司安排刘晓禹赴台举办独奏音乐会,然而在申请台北市文化局补助的环节,却因刘晓禹知名度不够,没有通过文化局审查。想来在此次获奖之后,如果刘晓禹再去台湾演出,应该是能申请到文化局的补助了。这一前一后的差别,可能就是许多选手前仆后继、全力以赴的动力之一。然而,就如一位英国钢琴家曾说的:“赢得比赛只好像是把车子的引擎发动,接下来你必须要懂得怎样上路。” 钢琴家肖邦音乐钢琴比赛评委肖邦国际钢琴比赛