行走豫地,寻找黄土里的仰韶文化

作者:薛芃 如果不是站在这片塬台上,只通过资料与图像的阅读和梳理,很难切实地意识到一点:庙底沟的确是一条深沟。我在来到庙底沟之前,注意力被零零散散的花卉纹陶片和硕大的小口尖底瓶所吸引,全然未曾想过,它们是从怎样一片土地出土的,周边又是什么样的?五六千年过去了,除了这些破碎的陶片,这里还能与历史有怎样的连接?发生的变化肉眼可见,还有时间没能改变的地形地貌、土质土层吗?

如果不是站在这片塬台上,只通过资料与图像的阅读和梳理,很难切实地意识到一点:庙底沟的确是一条深沟。我在来到庙底沟之前,注意力被零零散散的花卉纹陶片和硕大的小口尖底瓶所吸引,全然未曾想过,它们是从怎样一片土地出土的,周边又是什么样的?五六千年过去了,除了这些破碎的陶片,这里还能与历史有怎样的连接?发生的变化肉眼可见,还有时间没能改变的地形地貌、土质土层吗?

在经过20世纪50年代和21世纪初的两次正式发掘之后,如今的庙底沟遗址已经被改建成了遗址公园,才开园不久,一切都是新的。庙底沟遗址在三门峡市的西端,这是这座城市一片新兴的发达的区域,公园大门正对的几个住宅区,是全市的房价高地,公园向东北隔水而望的,是三门峡市最好的酒店,以及建筑风格很现代的体育场,当地人叫它“金蛋”。

即使被现代化建筑包围着,也能看出庙底沟这块地方一直以来都是风水宝地。向北望去,不到一公里处,黄河在这里有一个几乎呈90度的转弯,将城市框在黄河的夹角中。再近一点,挨着遗址,黄河的支流青龙涧河穿城而过,将三门峡市隔成了南北两岸。在青龙涧河流进黄河的河口处,原本天然形成了一个小湖,每到冬季,大批天鹅从北方飞来此处过冬,久而久之,人们就管这个地方叫天鹅湖了。听当地人说,早年间西北的自然环境恶劣,三门峡地处陕晋豫交界,气候湿润,气温适宜,是北方不可多得的天鹅过冬地,而现在同纬度这样的地方不止三门峡一处,天鹅过冬逐渐分散开去,冬天的天鹅湖也没有以前那番盛况了。

三门峡市原本是河南陕县,自北魏至明清,这里一直称陕州。上世纪50年代,随着三门峡水库的建设,逐渐撤县立市,如今是豫西边界上的一个地级市,向北跨过黄河,就到山西运城的地界了。

市考古研究所的所长郑立超,在当地从事考古工作多年,熟悉埋在这座城市地下的每一个朝代和历史时期。在前往遗址的路上,他先是指出了火烧阳沟——一个几乎与庙底沟平行的深沟,是一条长满了植被的干沟。驱车转弯,进入遗址公园,脚下的这片土地已是黄土高台地,沿着公园的最西侧,往里走去,逐渐走进了一片同样植被茂盛的“原始森林”,在道路没有修到的隐秘的地方,俯身向下,便是真正的那条庙底沟。

植被郁郁葱葱,郑立超说,自50年代发现庙底沟遗址,这里就被保护了起来。沟内的横宽约有二三十米,这里曾经长时间有人居住,因为沟下冬暖夏凉,老陕州人与陕西人有着相似的居住喜好,爱修建半地下的窑洞,庙底沟这个天然的地势是不错的选择。据说,直到上世纪七八十年代,最后一批在沟里居住的人才搬迁出来。在庙底沟与火烧阳沟之间的这一大片台地上,千百年来一直有人耕种生活,“庙底沟”这个名字源于何时,已不得而知,但台地上本有一座三间瓦房的庙,解放以后朽坏了。

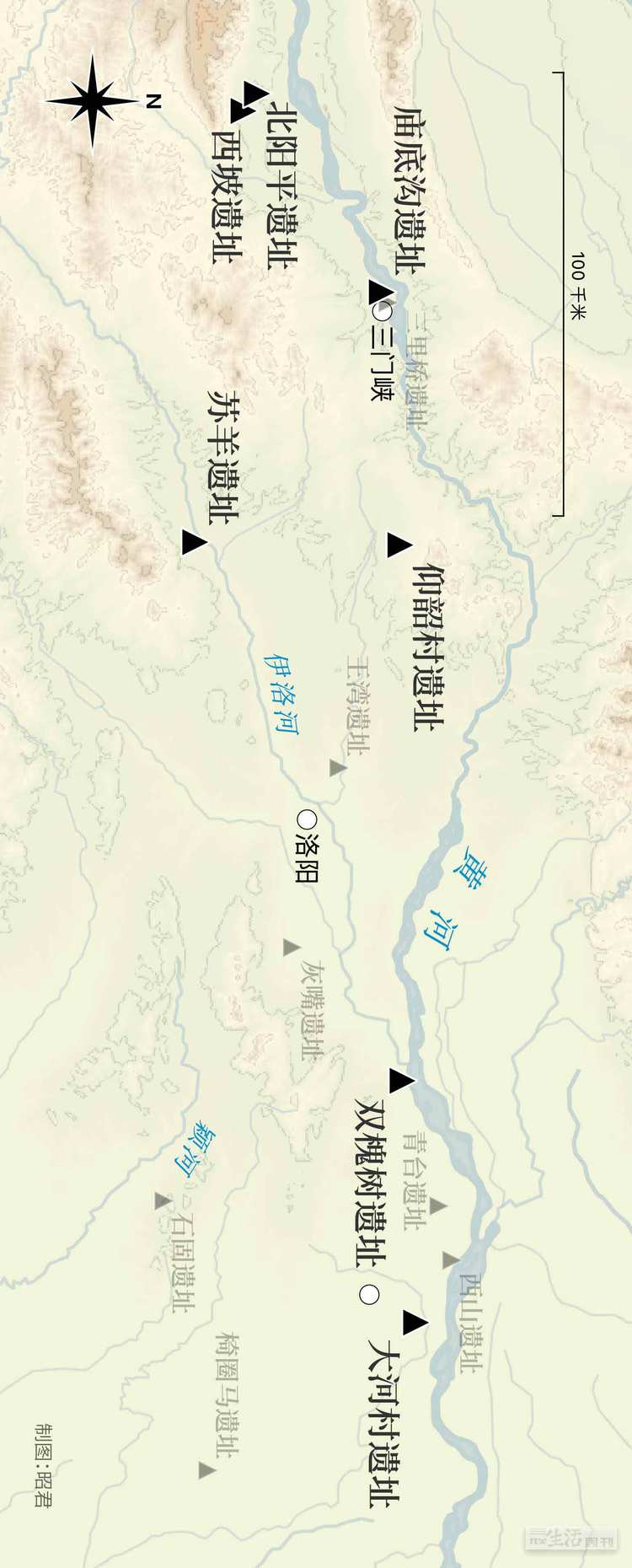

往北,两河夹一湖,往南,倚着黄土高原的余脉,庙底沟遗址就在这中间的一处塬台地上。两沟夹台地,又在山与水之间,这样的地理环境太适合依自然而生的远古先民了。被两条沟壑所夹,不只是庙底沟遗址这一处的特点,后来去的三门峡灵宝北阳平遗址、渑池仰韶村遗址都有这个地理特点,这或许也是仰韶时代先民选择聚落居所的优先条件之一。

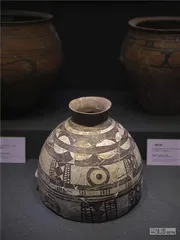

走到公园的北端,就到了庙底沟遗址两次发掘的区域,都早已回填。因为是高出地平面几米的台地,站在台地旁的平地上,就很清晰地看到台地的剖面。往北通向公路的一个小缺口正在施工,郑立超一眼就辨出了剖面上的灰坑,土质发虚,土色偏深,典型的有人类活动过的迹象。陶片零星嵌在灰坑里,因为剖面已经被施工的工人动过,陶片嵌得不深,不难抠出来。随手抠出来两片,一片是一只小口尖底瓶的口沿,另一片是绘有圆点几何纹样的彩陶片,约摸是个罐的口沿,这两片陶片所属的器物,恰是庙底沟时期最典型的两种器物。本着保护的原则,这里短期内不会再进行新的考古发掘,如果不是施工,这些碎片仍将埋在土层深处。

要搞清楚仰韶文化是怎么一回事儿,或许可以不从百年前最早发现的仰韶村和安特生说起,而是从庙底沟开始。

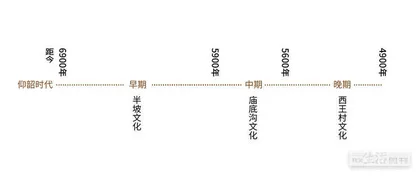

1921年,瑞典地质学家安特生(Johan Gunnar Andersson)在河南发现渑池仰韶村遗址,仰韶文化因此而得名。经过100年各地的发掘与研究,它的基本面貌已经比较清晰——从约公元前5000年至公元前2500年发生在黄河中游地区的新石器文化,彩陶是如今能看到最多的直接物证。

1921年,瑞典地质学家安特生(Johan Gunnar Andersson)在河南发现渑池仰韶村遗址,仰韶文化因此而得名。经过100年各地的发掘与研究,它的基本面貌已经比较清晰——从约公元前5000年至公元前2500年发生在黄河中游地区的新石器文化,彩陶是如今能看到最多的直接物证。

因此,发现仰韶村在中国考古史上是开拓性的一页。仰韶村的发掘拉开了中国百年现代考古的序幕,也有了后来长达几十年,对安特生“中国文化西来说”的争论与掰正。

暂且先不考虑这个开拓意义,如果从考古成果的丰富性和对整个仰韶文化研究的重要程度来看,临近的庙底沟无疑才是诸多遗址中的核心遗址之一,它的发现建立起了仰韶时代的一把标尺。日后谈论起仰韶文化,常会以庙底沟作为标杆,既是风格的标杆,也是时间的标杆,对应着田野考古两种基础的方法——类型学与地层学。

如今为人熟知的彩陶花卉纹样,是一种典型的庙底沟式纹样,而这背后的原因在于,在仰韶文化的中期,庙底沟成为黄土高原的核心区域,其文化因素开始向外扩散并传播,这是中国这片土地上第一次较大规模的文化扩张。正如中国人民大学教授韩建业的观点:在庙底沟时期,“中国大部地区的考古学文化首次交融联系,形成以中原为核心的文化共同体”。由于庙底沟的特殊性,后来学界也基本达成了一个有关分期与特征的“仰韶三段论”,即“半坡—庙底沟—西王村”,分别代表仰韶文化早中晚期的时代面貌。

上世纪50年代,庙底沟遗址第一次被发现,就是通过台地剖面。1953年,国家决定在苏联的援助下根治黄河,在对黄河中游查勘后,选定了三门峡坝址。为了配合水库的修建,文物部门需要进行一次三门峡一带的整体调查工作,中国科学院考古研究所的年轻考古人安志敏成了这次调查的带队人。

上世纪50年代,庙底沟遗址第一次被发现,就是通过台地剖面。1953年,国家决定在苏联的援助下根治黄河,在对黄河中游查勘后,选定了三门峡坝址。为了配合水库的修建,文物部门需要进行一次三门峡一带的整体调查工作,中国科学院考古研究所的年轻考古人安志敏成了这次调查的带队人。

安志敏当年29岁,进入中科院考古所后,便跟着梁思永先生学习。五六十年代,他以几乎每一到两年主持一个考古发掘项目的速度工作,积累了丰富的田野经验,直到“文革”爆发。田野工作的同时,他写了很多日记,其中记述了一段刚到陕县的经历:他们一行人乘坐火车来到当时的陕县,庙底沟台地旁边,正是火车即将进站的轨道。将要进站,火车的速度放到极慢,可以清清楚楚地看到窗外的每一帧景致。这个时候,安志敏发现了台地剖面土色的不同,他意识到这个剖面不简单,于是车到站后,立刻返回台地,这处遗址就这么进入了考古学家的视线。1956年到1957年,安志敏主持了庙底沟和附近三里桥的考古发掘,并带队写下了著名的考古报告《庙底沟与三里桥》。

庙底沟的命运似乎总是被动的,第一次发掘因三门峡水库而起,第二次则是修路,中间相隔了半个世纪。2002年,三门峡赶上城市化扩建,310国道的规划恰好从遗址经过,人们知道这地下有东西,于是就在修路之前,匀出了几个月的时间,交给考古队进行抢救式发掘。

河南省文物考古研究院的研究员樊温泉是这次的领队。我在新郑工作站见到他时,他已经在这里当了十几年站长。因为是抢救性发掘,要尽可能节约时间,以便更快速地搞清土层里的情况。若是精细发掘或是墓葬区等遗物较多的发掘,通常会开5米×5米的探方。这一次,是10米×10米的大探方。

出乎樊温泉意料的是,在一万多平方米的发掘范围里,在仰韶文化层之上,发现了300多个唐宋时期的墓葬,这是安志敏当年没有发现的。樊温泉开玩笑说:“从仰韶到龙山的3000年里,庙底沟是块宝地,人类活动痕迹丰富。没想到到了唐宋,活人不在那儿生活了,变成了死人的天堂。时隔千余年,阳宅、阴宅都选了这里。”

为什么安先生没发现墓葬?樊温泉解释道,因为唐宋的墓穴是土洞墓,不是土坑墓。所谓土洞墓,就是打下去一个口子,再往内部挖土,而土坑墓就是从面上直接挖,前者很难钻探得出来,而后者则容易得多。

在发掘的唐宋墓葬中,虽然没什么高等级墓,几乎都是平民墓,但仍出土了不少精美瓷器,三彩、定州窑、耀州窑的东西都有。“我们讲考古,一定是讲同一时期的。在考古上有一个概念叫‘打破’,就是晚期的遗迹在早期的之上,把早期的破坏了。这样虽然在同一个地点,但不能把它们混为一谈。通常来说,这种‘打破’关系的晚期文化层,如果不那么重要,只会在最终的考古报告上提一下,但是这300多座墓葬可不能说不重要,于是我们决定先处理唐宋的东西,再处理仰韶。”

在发掘的唐宋墓葬中,虽然没什么高等级墓,几乎都是平民墓,但仍出土了不少精美瓷器,三彩、定州窑、耀州窑的东西都有。“我们讲考古,一定是讲同一时期的。在考古上有一个概念叫‘打破’,就是晚期的遗迹在早期的之上,把早期的破坏了。这样虽然在同一个地点,但不能把它们混为一谈。通常来说,这种‘打破’关系的晚期文化层,如果不那么重要,只会在最终的考古报告上提一下,但是这300多座墓葬可不能说不重要,于是我们决定先处理唐宋的东西,再处理仰韶。”

2006年,樊温泉和团队发表了庙底沟唐宋墓葬的考古报告,而直到今年,他们才要出版这一次仰韶文化的考古报告。“考古有很多隐形的工作,通常发掘与后期整理、研究的时间是1∶3,在‘田野’把东西挖出来是第一步,之后的工作只会更复杂。”发掘告一段落,考古人员带着6卡车装满陶片的麻袋回到研究院,开始了漫长的陶片整理与复原工作。通过初步的统计,彩陶片约占所有陶片的15%。这是一个很高的数字,通常在仰韶文化遗址中,出土的彩陶片很难达到10%,这或许也可证明庙底沟处在同时期文化圈的中心位置。

然而,庙底沟的发掘始终有一个痛点,就是没有仰韶时代墓葬的发现。无论是第一次的安志敏,还是第二次的樊温泉,在扩大了调查范围之后,仍未能发现墓葬。目前没有墓葬是很大的遗憾,但学界也有相应的推测:这里会是一个祭祀或会盟的场所吗?还是在庙底沟时期并没有祖祖辈辈在这里生活,只是一个聚落的临时居所?但是到了庙底沟二期,也就是从仰韶时代向龙山时代过渡的时期,墓葬又多了起来,这里又重新成为人类生活的聚集地吗?五六千年前的事情,想要复原太困难了,我们现在口中说的“早一点”“晚一点”,看起来都是弹指一挥间的事,实际上已过了几百上千年,没有人能确切地知道这时间中细微的变与不变,史前史的研究难在这里,也妙在这里。

每提到仰韶村,人们就开始谈安特生,安特生成了仰韶村的一个符号。简单回述一下他的故事:安特生是一位瑞典的地质学者,1914年受邀成为中国政府农商部的矿政顾问,就这么到了中国。很快,安特生认识了亲密伙伴丁文江——中国地质学者和人类学者。在丁文江的协助下,安特生在中国一边考察地质地矿,一边考察古生物。1919年安特生遭遇了一个巨大的打击,他把82箱动植物化石标本通过船运回瑞典,但这艘“北京号”途遭风暴沉没,安特生心灰意冷,准备放弃古生物的研究。

每提到仰韶村,人们就开始谈安特生,安特生成了仰韶村的一个符号。简单回述一下他的故事:安特生是一位瑞典的地质学者,1914年受邀成为中国政府农商部的矿政顾问,就这么到了中国。很快,安特生认识了亲密伙伴丁文江——中国地质学者和人类学者。在丁文江的协助下,安特生在中国一边考察地质地矿,一边考察古生物。1919年安特生遭遇了一个巨大的打击,他把82箱动植物化石标本通过船运回瑞典,但这艘“北京号”途遭风暴沉没,安特生心灰意冷,准备放弃古生物的研究。

安特生逐渐将重心转到考古上。1920年,胡适提出考古学的重要性,“一旦考古学在中国成为现实,周王朝之前的漫长历史即将被揭晓”。这一年的秋天,安特生派助手刘长山去洛阳以西的地区考察。两年前,安特生曾在新安和渑池发现过化石,因此他把目光对准了豫西。

12月,刘长山回到北京,带回了数件石斧、石刀和其他石器,这些都是他从同一个地方收来的——渑池仰韶村。隔了几个月,安特生亲自去了仰韶村,他在寻找石器的同时,还惦记着古生物,他想找到一种鸵鸟化石,并跟古代生物的时间轴对应上。总之,他觉得仰韶村大有可挖。就这样,在中国政府的层层审批下,安特生获得了官方批准,同在美国哥伦比亚大学地质学专业学成归来的袁复礼一起,开始了仰韶村的正式发掘。

从中国考古史来看,仰韶村已然是一个精神性的符号,像是一个朝圣的圣地,让考古人趋之若鹜地心向往之。抛开这一层历史意义,仰韶村的考古发现有多重要?对研究仰韶文化和中国文明的起源又能提供多少有力的材料?

仰韶村的得名很简单,倚着韶山,就叫“仰望韶山”。2020年8月,仰韶村开始了第四次正式发掘。每一次发掘都有些象征意义。第二次是安特生之后的第50年,由夏鼐和安志敏主持,这一次从学术意义上来说,是针对“中国文化西来说”的。而在几年之后,安志敏主持的庙底沟发掘,解决了仰韶文化与龙山文化的序列关系问题——如果不是庙底沟的发现,仰韶与龙山的先后一直有争议,学者也可以就此把仰韶与庙底沟放在一起,做横向的比对研究。第三次是仰韶考古的80周年之际,这一次搞明白了仰韶村的地层关系。仰韶村文化遗址属于仰韶和龙山两个考古学文化,存在着四个不同发展阶段的地层叠压关系,从下而上即从早到晚是:仰韶文化中期→仰韶文化晚期→龙山文化早期→龙山文化中期。到了第四次,就是去年,即将仰韶考古百年之际,河南省文物考古研究院的“90后”李世伟担任队长,他这次关注的重点是聚落问题。

李世伟负责的工地不到1000平方米,从考古发掘来看,不算是大范围,但他很珍惜这个面积,每一个探方都要打在刀刃上。他开了一条解剖沟,是城址壕沟的位置。根据对地层的分析,他认为这个位置曾经应该有过并列的两条壕沟,分别是仰韶中晚期和龙山时期的,很可能是之前的壕沟废弃,若干年后又修建了一条新的壕沟。找壕沟,对于当代的田野工作很重要。“因为一旦能确定壕沟,就几乎可以判断出城址的大致范围,能知道边界在哪里,这对研究大遗址、大聚落来说非常关键。”李世伟说。

李世伟负责的工地不到1000平方米,从考古发掘来看,不算是大范围,但他很珍惜这个面积,每一个探方都要打在刀刃上。他开了一条解剖沟,是城址壕沟的位置。根据对地层的分析,他认为这个位置曾经应该有过并列的两条壕沟,分别是仰韶中晚期和龙山时期的,很可能是之前的壕沟废弃,若干年后又修建了一条新的壕沟。找壕沟,对于当代的田野工作很重要。“因为一旦能确定壕沟,就几乎可以判断出城址的大致范围,能知道边界在哪里,这对研究大遗址、大聚落来说非常关键。”李世伟说。

在见到郑州大学历史学院的新石器考古学教授靳松安时,他向我描述了一幅仰韶中晚期中原大地上的社会图景:“仰韶中晚期的社会化进程明显加速,聚落分布是呈金字塔式的,有大型核心聚落,也有中型的次中心聚落,以及在金字塔底端的一般聚落。”仰韶村处在怎样的一个位置?它的规模在庙底沟之下,与同在三门峡的灵宝北阳平和西坡遗址相比,也稍显逊色,暂时没有西坡500平方米那么大的房屋基址出现。以现代城市的等级划分作比,仰韶可能是一个在一线和新一线城市之下的二线城市,一座安居乐业的城市。

河南省文物考古研究院的副院长魏兴涛解释道,诸如西坡那个500平方米的特大型房屋基址,恐怕不是聚落内可以完成的,可能是调动了周边的力量,否则如此巨大的一个工程,耗时耗力,很难通过一个聚落完成。这种“金字塔式”的聚落梯队,不仅反映出相互之间的交流,更重要的是反映出相互之间的影响,通过大型工程建设,高等级的聚落很可能对周边低等级聚落产生控制权。

河南省文物考古研究院的副院长魏兴涛解释道,诸如西坡那个500平方米的特大型房屋基址,恐怕不是聚落内可以完成的,可能是调动了周边的力量,否则如此巨大的一个工程,耗时耗力,很难通过一个聚落完成。这种“金字塔式”的聚落梯队,不仅反映出相互之间的交流,更重要的是反映出相互之间的影响,通过大型工程建设,高等级的聚落很可能对周边低等级聚落产生控制权。

庙底沟、北阳平、西坡、仰韶村,再到西边山西的泉护等等,就意味着这样一个个聚落群,远古先民正在一步步走向文明。如今为了方便叙述,我们以省界将这些同时期相似的聚落划分开来,可在五六千年前,它们都散落在中原大地上,没有人为划分出的界线,它们的发展轨迹相似,形成了相似的面貌,当它们再被考古学者挖出来的时候,有的线索断了,有的环节缺损了,但通过各地相似性,总能在缺失中找到蛛丝马迹,一点点拼凑出原本的样貌。

2013年之前,人们对仰韶时代的超大型聚落还没有直观的概念。到了仰韶晚期,庙底沟的影响力减弱,中原的中心又转移到了哪里?上世纪80年代,双槐树第一次在田野调查中被发现,直到2013年才开始正式发掘。至今,持续8年的发掘,揭开了一座仰韶晚期超级聚落的面貌,李伯谦先生称之为“河洛古国”。

2013年之前,人们对仰韶时代的超大型聚落还没有直观的概念。到了仰韶晚期,庙底沟的影响力减弱,中原的中心又转移到了哪里?上世纪80年代,双槐树第一次在田野调查中被发现,直到2013年才开始正式发掘。至今,持续8年的发掘,揭开了一座仰韶晚期超级聚落的面貌,李伯谦先生称之为“河洛古国”。

来到双槐树遗址,经历了几番周折。7月河南暴雨,双槐树所属的巩义市受了灾,是郑州市区附近受灾严重的地方之一。巩义是郑州的县级市,不过离得不近,位于郑州与洛阳中间的位置。在这场巨大的水灾中,双槐树也没有幸免。偌大的城址发掘现场,铺满了深蓝色的防水布,室内发掘的大棚边角,仍有零星的散落砖灰,这已是水灾后近两月的模样。但幸运的是,发掘现场在万全的保护之中,遗址没受到破坏。

其中一个原因是,这儿地势高。郑州市文物考古研究院副研究员汪旭是双槐树遗址的现场负责人,他解释了双槐树遗址的特殊区位优势。开车前往双槐树,要经过314国道,遗址的最高点距离国道的垂直距离有80多米,也就是说,遗址建在一处高地,从中心最高处向下蔓延开,整个遗址的面积有117万平方米。“117万平方米是什么概念?郑州一带的仰韶晚期遗址,比如大河村、青台、西山等,最大的面积约50万平米,而双槐树则有两倍还多,并且这只是目前残存的遗址面积。”

站在遗址的门口,汪旭指向门外的一片发掘区——一重宽30多米、深10多米的环壕。在考古人员的发掘下,双槐树遗址由内而外有三重环壕,意味着在仰韶晚期,这里是一个非常高等级的聚落中心,它的规模比仰韶中期三门峡一带的基础遗址都大得多,也更规整。

站在遗址的门口,汪旭指向门外的一片发掘区——一重宽30多米、深10多米的环壕。在考古人员的发掘下,双槐树遗址由内而外有三重环壕,意味着在仰韶晚期,这里是一个非常高等级的聚落中心,它的规模比仰韶中期三门峡一带的基础遗址都大得多,也更规整。

如此一个超大型聚落,可以容纳多少人口生活呢?汪旭说道:“在这个大遗址中,我们发现了四大墓葬区,加起来一共1700多座墓葬,可以大致推测出当时这座城里的人口密度。但根据当时建城的规模和难度来看,仅依靠这些人来建造双槐树是不够的,很可能有一些外来人口参与其中。”

这些墓葬分布在几重环壕的不同位置,整体来看,是经过精心排布和规划的,墓主人的头几乎朝同一方向,墓葬之间的间距也是计算过的。在专家的对比论证下,几乎可以确定,双槐树的墓葬群是黄河流域仰韶文化中晚期规模最大的墓葬群。

双槐树遗址的绝对年代大约在距今约4800至5300年之间,存在了500年左右的时间。在漫长的仰韶时代,500年并不算一个绵延时间很长的遗址,但几百年的时间也经历了数代的人口更迭,因此,墓葬区里的人并非同一时间生活在双槐树。他们之间的关系无从得知,双槐树衰落之后,他们的后代又去了哪里,双槐树为何被弃置都无从得知,如今只留下了一大片房屋基址、三重环壕、出土遗物以及神秘的“北斗九星”遗迹。

不过,1000多具尸骨的样本仍然能为考古工作提供很多信息。汪旭谈到几个有趣的现象:一是通过对骨骼DNA的提取分析,可以看出,大型墓葬里的人饮食以肉食为主,而小型墓葬里的人以素食为主。在5000多年前,肉类仍是奢侈的食物,饮食的区别意味着阶级的分化。二是从墓主人的性别和体征来看,男性的上半身骨骼通常不发达,或者说发达程度次于女性,很可能说明男性参与的劳动较少,干活儿比较少。由此又可以引发出新的问题,也是人们关于新石器时代最感兴趣的话题,就是性别身份、婚姻关系,以及氏族部落的性质。大多数学者认为,整个仰韶时代2000余年,经历了从母系社会转向父系社会的过程,至于到了双槐树是怎样一种模式,又或是生发出了什么其他模式,还不好得出结论。

不过,1000多具尸骨的样本仍然能为考古工作提供很多信息。汪旭谈到几个有趣的现象:一是通过对骨骼DNA的提取分析,可以看出,大型墓葬里的人饮食以肉食为主,而小型墓葬里的人以素食为主。在5000多年前,肉类仍是奢侈的食物,饮食的区别意味着阶级的分化。二是从墓主人的性别和体征来看,男性的上半身骨骼通常不发达,或者说发达程度次于女性,很可能说明男性参与的劳动较少,干活儿比较少。由此又可以引发出新的问题,也是人们关于新石器时代最感兴趣的话题,就是性别身份、婚姻关系,以及氏族部落的性质。大多数学者认为,整个仰韶时代2000余年,经历了从母系社会转向父系社会的过程,至于到了双槐树是怎样一种模式,又或是生发出了什么其他模式,还不好得出结论。

如果将附在遗址上的防水布全部揭开,下面将是一片壮观的景象。最内重的环壕里,是最高等级的房屋建筑,两处大“院子”对称分布在入口两侧,说是院子,其实是有廊柱的“大厅”,汪旭推测,这可能是堆放谷物或处理聚落公事的地方。汪旭为我指出了一处特别的材料,看着是普通的夯土层,但上面的堆积非常不平整,里面的包含物复杂且零落,汪旭解释这很可能是更早期的建筑垃圾。当时的人们为了建房节省材料和人力,将曾经塌房后形成的建筑垃圾再利用,就成了新的建筑材料。这说明双槐树这个地方经历了至少几代人的生活,才会出现废弃材料的二次利用。

当双槐树遗址废弃之后,仰韶时代逐渐进入了一个“真空”时期,也就是庙底沟二期。之前的聚落划分、等级制度都在一一打破,聚落的中心不断转移,陶器的轮制生产技术诞生,彩陶逐渐退出了历史舞台,制作更精细的黑陶诞生,中国进入了龙山时代,离真正的王朝历史又近了一步。