读者来信(1154)

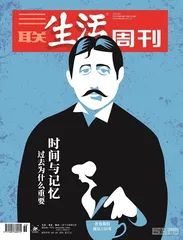

作者:三联生活周刊 《追忆似水年华》写得太美了。我从来不知道描写一段乐章,可以用颜色、用气味去形容,普鲁斯特对事物那么细致的观察、独特的感受,真的让人神魂颠倒。而且《追忆似水年华》是意识流的写作方法,你不用受限于主题是什么,你就跟着普鲁斯特的思想,这一刻你还在家里的餐桌,下一段马上是作者几年前的回忆,接着马上到某个公爵夫人家……人的意识就是这样的啊,没有目的地自在流动。(@Z)让人尴尬的墙体画

《追忆似水年华》写得太美了。我从来不知道描写一段乐章,可以用颜色、用气味去形容,普鲁斯特对事物那么细致的观察、独特的感受,真的让人神魂颠倒。而且《追忆似水年华》是意识流的写作方法,你不用受限于主题是什么,你就跟着普鲁斯特的思想,这一刻你还在家里的餐桌,下一段马上是作者几年前的回忆,接着马上到某个公爵夫人家……人的意识就是这样的啊,没有目的地自在流动。(@Z)让人尴尬的墙体画

离家不远的地方有个商业区,集餐饮、购物、娱乐等多种功能为一体。最吸引我的是该商业体内有很多儿童玩乐的设施,例如海洋球、卡丁车、小火车等。孩子们很喜欢这里,除了跑出来上厕所之外,几乎可以玩上一整天。

但让人意想不到的尴尬恰恰就在上厕所这短短几分钟之内发生。从海洋球游乐场出来到厕所,要经过一个长长的走廊。走廊的墙体上,有着各种各样的墙体宣传画,鲜艳的颜色吸引了孩子们的注意力,孩子边走边看边问,但很多内容根本不适合读给孩子听。到了厕所正门口,孩子们指着一张略显妖娆的画,强烈要求我读上面的字。作为家长的我,此时此地却读不出口,不是因为我不认识,而是因为那幅画的配字为“求包养”。

一只手牵着儿子,另一只手牵着女儿的我瞬间就像被凝固了一样尴尬。不读,孩子的好奇心旺盛;读,又如何向孩子做解释,孩子们听到之后如何树立自己的价值观?我采用了蒙混过关法,告诉孩子那几个字爸爸也不认识。但从厕所出来后,孩子们又追着问,然后我只好呵斥他们不要问。

从第一次到第二次再到第十几次,每次路过走廊,我都会牵着孩子们的手快速走过,让他们不要看也不要问墙上的内容,恨不得一闪而过。类似的尴尬想必很多父母都经历过。

其实不论是在综合商业体内,还是在农家乐的院子里,都可以进行一些宣传,这本是无可厚非的,也值得鼓励。公共区域的宣传可以彰显自身的特色文化,也可以显示自己的个性理念,但不要突破传统文化底线。与此同时,涉及人流量大的公共区域的宣传,既要考虑商业价值,也要考虑社会价值。而在把关方面,一方面需要商业体负责人有所作为,另一方面还需要负责文明建设的有关部门深度参与。(读者 李利利)老人受伤后

周日中午,母亲切西瓜时不小心把刀弄掉了,正好从小腿划过,扎了一个大口子,鲜血直流。父亲赶紧带母亲去了社区诊所,诊所大夫看了看,摇头说口子太深,而且是铁器所伤,还是去旁边那个小区的社区门诊吧,那里可以打破伤风针。

父母顶着大太阳又去了旁边小区的诊所。结果那里的大夫一看也摇了头,说估计得缝针,还是去医院吧。父亲说,要不先打一针破伤风。可是大夫说正忙着打疫苗,顾不上。

没办法,父亲给我打了电话。随后,我带父母去了离家不远的一家省级医院。以前,这家省级医院每天都是人头攒动,现在因为疫情限制人员进入,让我们去旁边的急诊。

在急诊入口处做了测温和各种登记后,我跟着母亲进去了,处理室里坐着一个小伙子,像实习的学生。他坐桌前,让母亲坐到床上揭开纱布。桌子和床离着有一米多远,小伙子问了问情况后瞅了一眼说:“不用缝针,去社区上点药处理一下就行了。”

我急了,说社区处理不了,要打破伤风,要缝针,让来医院。小伙子却说:“这么个口子,不用缝针。破伤风也不用打,都自己家刀,能有什么病毒?赶紧包上回社区吧。”

一时间,我和母亲不知道该怎么办。小伙子看我们没动,便劝慰道:“阿姨,这么个小口子在社区处理下,也就不到10块钱,在我这儿,光缝针就得七八百。就算简单处理一下,也要100多块,不合算啊!”

我不放心,又问小伙子,确定不用打破伤风、不用缝针?这血可一直流啊。小伙子肯定地说,不用花冤枉钱。说完,他拿了几块纱布递给母亲,让母亲需要的时候换一下。

人家不收病人,我们也只能出来,站在门口的父亲听了经过后,很着急,觉得怎么也得缝三针啊。

回到社区诊所,大夫纳闷,听我讲了经过。思考片刻后,他让护士给我们处理一下。护士一边处理一边说,刚开始是不敢给母亲处理,毕竟70多岁了,怕诊所小,万一有什么事他们判断得不对,闹出问题。现在,大医院的大夫发话了,他们也放心了。

由此,我想到一个开牙医诊所的同学。同学说,去看牙的老人们,如果是简单处理,她接。但凡有一点难度的,她都不会随便接。曾经有一个老太太找她拔牙,她问询后,发现老太太有高血压等老年病,便拒绝了。那老太太很生气,又去了旁边一个牙科诊所,结果在拔牙的过程中,老太太的老年病真的发作了。

联系到母亲受伤这件事,虽然作为病人一方被拒绝有些气恼,但如果站在医生的角度来想,也情有可原,某种程度上,病人的安全也影响了医生的安全。只是,这样的“安全”,遇上不着急的病还好,要是遇上着急的病,不就耽误了吗?老年人看病的现状,需要有更合理的解决方案。(读者 巴拉)岳父的唠叨

同学斌哥今年三十出头,自己经营一家小规模的广告公司。去年斌哥结了婚,媳妇是刚参加工作时认识的同事,两人在一家公司上班时只是同事,后来分道扬镳,七八年后重逢突然擦出了花火。在外人看来,斌哥媳妇热情贤惠、通情达理,大家都说斌哥是有福之人。斌哥这时就会苦笑,家家有本难念的经,他也有自己的难处。

斌哥的烦恼不是因为媳妇,而是来自岳父。斌哥媳妇家所在的县城距离我们生活的城市最多一个小时车程。按照岳父岳母的要求,斌哥基本每个周末都得陪着媳妇回娘家,也有不回去的时候,那是因为岳父岳母住到了斌哥家。两位老人已经退休,岳母之前是小学教师,岳父退休前在当地一家矿山企业担任工会主席,大小是个官,平时除了爱喝酒,就喜欢做别人的思想工作,尤其喜欢在喝酒时做别人的思想工作。斌哥酒量差,他害怕陪岳父喝酒,但跟喝酒比起来,他更怕老人跟他聊天。

还没结婚的时候,斌哥第一次去岳父家。吃饭时,斌哥陪着岳父喝酒。两人边喝边聊,说聊天,其实更像审讯,从家庭背景、教育经历、工作情况到家族病史,岳父事无巨细把斌哥问了个遍。斌哥那时对准岳父的发问表示理解,毕竟是要把自己唯一的闺女托付他人,总得对这个人有所了解。

后来结婚了,随着同岳父的接触逐渐频繁,岳父的良苦用心在斌哥这里就成了一件烦心事。岳父重点关注斌哥广告公司的生意,每次喝小酒,都会像公司股东一样对经营状况问东问西:公司的业务量怎么样,客户都是谁。偶尔斌哥在家待两天,岳父也问:“小斌啊,你这公司是不是不赚钱啊,我看你都两天没去上班了。”

再后来,岳父终于向斌哥表达了自己的观点和要求:自己开公司,到底不稳定,账面的钱不知道什么时候才能到腰包里。家里房贷和日常开销都不少,“我看你还是找份工作上班吧!”接着就会向斌哥灌输有一份稳定工作的好处,这时斌哥难免又要再听一遍一名矿山卷扬机工如何通过自身努力成为矿山工会主席的奋斗历程。

斌哥在频频表达敬佩之情的同时,也会适时把自己的诉求向岳父提一下,偶尔还会找媳妇在一旁帮腔。斌哥的诉求很简单,他想换辆车,希望岳父能赞助一下。可每到此时,一脸酒意的岳父马上顾左右而言他,很快换了话题。

最近,听说斌哥把公司托付给合伙人,真的找了份国企的工作。我们都以为岳父大人的思想工作起了作用,谁料斌哥说,找个地方上班,主要原因是公司目前经营状况不佳,还有一个原因,这家国企离家远,他两周回家一次,能少听几回岳父的唠叨。(读者 蒋霖) 读者来信