“王先生”时期的经典漫画形象

作者:张佳婧 20世纪30年代是上海漫画的黄金时期,当时已小有名气的青年漫画家张乐平为了填补当时漫画界缺少儿童形象的空缺,创作了一个大脑袋、圆鼻子、三根头发、身材瘦小的三毛形象。最开始的三毛漫画是独立的小故事,1935年到1937年间,先后在上海的20多家报刊上登载,共计有200多幅,后来被人统称为“早期三毛”。“早期三毛”用的是无文字连环漫画的形式,平实生动,幽默风趣,普通群众也能理解,因此一诞生就名扬上海,并流传到全国各地。

20世纪30年代是上海漫画的黄金时期,当时已小有名气的青年漫画家张乐平为了填补当时漫画界缺少儿童形象的空缺,创作了一个大脑袋、圆鼻子、三根头发、身材瘦小的三毛形象。最开始的三毛漫画是独立的小故事,1935年到1937年间,先后在上海的20多家报刊上登载,共计有200多幅,后来被人统称为“早期三毛”。“早期三毛”用的是无文字连环漫画的形式,平实生动,幽默风趣,普通群众也能理解,因此一诞生就名扬上海,并流传到全国各地。

1937年抗战全面爆发,张乐平与上海一些漫画同仁组成了“抗战漫画宣传队”,他任副领队,带队辗转中国中部、东南部地区进行漫画宣传工作。张乐平之子张慰军曾说:“漫画宣传抗战这8年是对我父亲的洗礼,不仅为‘三毛’的创作积累了素材,坚定了他站在平民百姓的角度来看待社会的想法,而且对他后来一生爱帮助人的品质都有影响。”

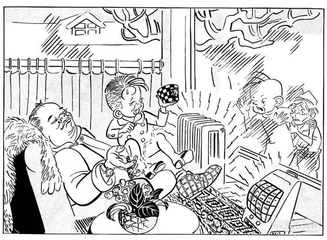

抗战结束后的1946~1947年,张乐平先后创作了《三毛从军记》 《三毛流浪记》两部重要作品,分别在上海的《申报》《大公报》上连载,在全国范围内引起轰动。前者以小人物的视角窥斑见豹地描写了抗日战争以及近代中国社会的历史变迁,后者则聚焦于战后上海流浪儿童的艰苦生活以及背后深刻的社会矛盾。《三毛流浪记》连载期间,《大公报》供不应求,一时洛阳纸贵。“三毛热”的产生,不仅缘于三毛这一真实可信、笑中有泪的形象,更在于这部作品浓缩了广大民众的苦难现实,使读者产生强烈的共鸣。

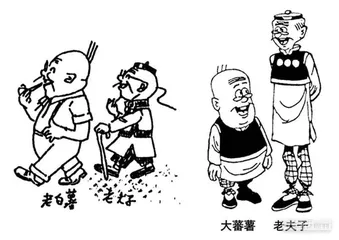

20世纪三四十年代,如果说在上海影响最大的漫画人物是张乐平的“三毛”和叶浅予的“王先生和小陈”,那么在京津一带首屈一指的则是朋弟(原名冯棣)的“老夫子”。穿着半截坎肩儿、一袭短袍,戴着瓜皮小帽的老夫子是一个极具时代特征的遗老遗少性质的平民形象,新旧事物与观念在其身上产生强烈的冲突。朋弟正是通过这一人物的复杂性,折射出社会的荒诞,并表达了作者对现实的批判精神。朋弟的漫画充满市井色彩,一推出就受到大众的欢迎。

20世纪三四十年代,如果说在上海影响最大的漫画人物是张乐平的“三毛”和叶浅予的“王先生和小陈”,那么在京津一带首屈一指的则是朋弟(原名冯棣)的“老夫子”。穿着半截坎肩儿、一袭短袍,戴着瓜皮小帽的老夫子是一个极具时代特征的遗老遗少性质的平民形象,新旧事物与观念在其身上产生强烈的冲突。朋弟正是通过这一人物的复杂性,折射出社会的荒诞,并表达了作者对现实的批判精神。朋弟的漫画充满市井色彩,一推出就受到大众的欢迎。

50年代以后,不入时的老夫子形象渐渐从社会生活淡出,朋弟封笔,晚年在默默无闻中病故。就在这时,从天津移居香港的王泽(原名王家禧)开始在香港创作他的老夫子漫画。王泽将原版老夫子的长辫去掉,将老夫子的朋友老白薯改名为大番薯,但基本的形象和性格特征仍与朋弟笔下的人物相同。七八十年代,王泽的老夫子漫画风靡一时,并被改编成电影。

作家冯骥才对这两段时期的老夫子漫画发表过不少研究文章,他认为,“王泽先生的老夫子虽然源自朋弟的老夫子,其中也有某些他自己的再创造”。但王泽、朋弟二人晚景的差异不免令人唏嘘。

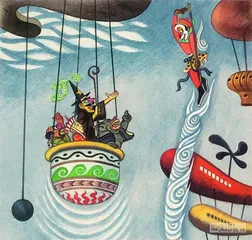

1945年前后,在以重庆为中心的大后方,讽刺漫画的发表及出版受到严重压制,漫画家为了躲避审查,常常通过举办展览的方式发布他们的作品。曾编辑出版《上海漫画》《时代漫画》《独立漫画》的著名漫画家张光宇即通过个展方式,推出了他的新作《西游漫记》,反响热烈。

1945年前后,在以重庆为中心的大后方,讽刺漫画的发表及出版受到严重压制,漫画家为了躲避审查,常常通过举办展览的方式发布他们的作品。曾编辑出版《上海漫画》《时代漫画》《独立漫画》的著名漫画家张光宇即通过个展方式,推出了他的新作《西游漫记》,反响热烈。

《西游漫记》借用《西游记》的人物与基本情节,描绘了师徒四人经过降魔伏妖、战斗厮杀,去往西天求取“民主真经”的故事。借荒唐说正经话,是这部作品幽默讽刺的根源。虽是神话题材,却生动描写了抗战后期重庆的社会面貌,揭露了当时政府其政治经济和生活方式的腐朽。作为一部彩色连环漫画作品,《西游漫记》色彩鲜艳,笔法老到,富有装饰性,被视为张光宇艺术生涯的巅峰之作。

1959年,张光宇在上海美术电影制片厂厂长、漫画家特伟的邀请下担任经典国产动画片《大闹天宫》的美术设计,他沿用了《西游漫记》中的不少美术元素,比如将京剧脸谱、雉尾狐尾装饰、戏剧动作融入其中,设计出栩栩如生、英姿飒爽的大圣形象。 西游漫记老夫子三毛流浪记张乐平漫画