透明社会之过

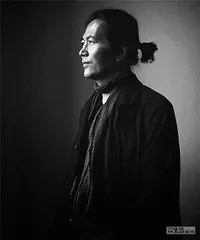

作者:薛巍 韩炳哲是德国柏林大学的哲学教授,他的著作大多简短、好读,他在书中会引用古往今来的许多学者如柏拉图、海德格尔、福柯、阿甘本的论述,也会提出一些新颖乃至惊人的概念或论断,如爱欲之死、暴力拓扑学,并赋予一些日常用语以深远的意义,如“平滑”“块茎”。

韩炳哲是德国柏林大学的哲学教授,他的著作大多简短、好读,他在书中会引用古往今来的许多学者如柏拉图、海德格尔、福柯、阿甘本的论述,也会提出一些新颖乃至惊人的概念或论断,如爱欲之死、暴力拓扑学,并赋予一些日常用语以深远的意义,如“平滑”“块茎”。

众多学者曾以各种术语刻画现代社会的特征:分化、多元化、碎片化、除魅等。韩炳哲却说,当代社会的重要特征是透明。他在《透明社会》的各章又从各个角度说,现代社会是肯定社会、展示社会、加速社会、信息社会、监控社会……他依次阐述了形而上学层面的透明(存在以及自我的透明)、社会行为上的透明、政治上的透明。

透明看上去是优点,从物理的角度说,它昭然,清晰可见;从比喻意义上说,它意味着道德上坦诚、不隐瞒,认识事物就是要看清楚事物的面貌。但在韩炳哲看来,透明对事物的呈现是选择性的、强制性的。“透明高高在上,地位超然。人们对它孜孜以求。”但达到透明意味着舍弃,“当事物褪去所有否定性,当它们被压扁、抹平,当它们毫不抵抗地融入资本、交际与信息的顺流之中,事物就成了透明的。当行为变得可操作,当它们屈身于可计算、可调节、可控制的过程,行为就成了透明的。当事物放弃其独特性,用价格来表达自己,那么事物也就成了透明的”。

这在本质上跟以前学者描述的现代社会的理性化过程基本一致,但韩炳哲还谈到了透明社会的道德和政治内涵:“机密是一切重大政治的组成要素。秘密的终结将是政治的终结。透明是一种系统性的强制行为,它席卷所有社会进程。透明将他者或陌生者排除在外,以此来稳固系统,并加速其运转。”

透明部分是由于人们为了利益而主动展示自己。“在展示社会中,每一个主体都是自己的广告对象。一切都是以它的展示价值来衡量的。所有的东西都被向外翻开、被揭去遮蔽、被夺走掩护、被剥掉衣服、被曝光。过度的展示将一切变成商品,资本主义经济使一切服从于强制性展示。仅仅是展示的阶段就产生了价值,事物的所有自我成长力都被抛弃了。它们并不是消失于黑暗,而是消失于过度照明。展示价值首先取决于漂亮的外观。通过这种方式,强迫性展示产生了追求美和健康的冲动。整容手术的目标是追求展示价值的最大化。今天的偶像明星们传播的不是内在价值,而是外在的标准。”在展示社会,图片被强制具有透明性。“一切都必须可见。对透明的强制追求将一切不服从可见性之事物视为可疑。这就是它的暴力。”在信息社会,“大量的信息不会产生任何真相。信息被释放得越多,世界就越难以看清。超信息和超交际不会为黑暗带来光明”。

韩炳哲说,交往中要求透明是由于人们缺乏耐心。“当今社会中,到处洋溢着对透明的热情,而人们的当务之急是培养一下对距离的热情。距离和羞耻心无法被纳入资本、信息及交际的高速循环。透明的关系是一种死亡的关系,它没有一丝一毫的魅力和活力。只有死亡之物是完全透明的。”

韩炳哲用海德格尔后期颇为神秘主义的哲学来反对透明。海德格尔说:“大地意味着隐藏者、不可展开者和自行锁闭者,大地让任何对它的穿透在它本身那里破灭了。”透明社会缺乏那种“带有形而上学张力的神圣之光”。导致“透明”的媒介不是光,而是没有光的射线,它不是照亮一切,而是穿透一切,使一切变得通透可见。“射线是穿透性的、侵入式的。此外,它的作用是匀质化、平整化,而形而上学之光则产生等级和区分,从而创造出秩序和方向。”

韩炳哲用海德格尔后期颇为神秘主义的哲学来反对透明。海德格尔说:“大地意味着隐藏者、不可展开者和自行锁闭者,大地让任何对它的穿透在它本身那里破灭了。”透明社会缺乏那种“带有形而上学张力的神圣之光”。导致“透明”的媒介不是光,而是没有光的射线,它不是照亮一切,而是穿透一切,使一切变得通透可见。“射线是穿透性的、侵入式的。此外,它的作用是匀质化、平整化,而形而上学之光则产生等级和区分,从而创造出秩序和方向。”

透明意味着缺乏深度。“强制展示会对可见之物极尽剥削。闪闪发光的表面以其自身的方式透明着。人们对它不再有探寻之心。它没有解释学的深度结构。这张脸也已变成一张透明的面孔,努力追求着展示价值的最大化。强制展示剥夺了我们最后一点真实面容。它不可能再维持自己的样子。”

透明有利于经济,但不利于精神生活,透明会从经济领域侵入人们的生活世界,“只有机器才是透明的。从根本上构成生命的是自发性、事件性和自由,它们不容许透明的存在。一个人甚至对他自己来说都不是透明的。按照弗洛伊德的说法,我对于我来说始终处于极度隐匿的状态”。

透明的反面是黑暗和秘密,它们常常散发魅力,尼采深爱外表、面具、秘密、谜题、诡计和游戏,“任何深刻的东西都爱面具;每一个深刻的精神都需要一张面具,赤裸夺走了辞藻所有的吸引力,使它变得肤浅”。康德说,想象力的基础是游戏。它以游戏空间为前提,在那里没有什么是被明确定义、清晰勾画的。它需要一点模糊不清,一点模棱两可。柏拉图的理想国要驱逐诗人,“透明社会是一个没有诗人、没有诱惑和形变的社会。毕竟,正是诗人用人造物和反事实来对抗超真实的、赤裸裸的事实”。

启蒙就是照亮,在启蒙之前就是黑的。韩炳哲认为黑暗有其积极之处,启蒙运动的哲人走过头了,“卢梭对透明的要求预告了一种范式转变。《忏悔录》一开篇他就写道,他要把一个人的真实面目赤裸裸地揭露于世人面前。把自己的内心完全暴露出来”。当时,18世纪的世界仍然是一个剧院,里面充满了场景、面具和人物。人们完全沉迷于舞台表演,女人的发型被塑造成描绘历史事件或情感的场景。为了达到这个目的,人们还将瓷像织进头发,头上顶着一个完整的花园或一艘大帆船。男人和女人都用红色化妆品涂脸。卢梭认为戏剧代表着一种“伪装的艺术”,或接受另一种完全与自己相异的性格,或表现出与以往不同的自己,或在冷血中变得热血沸腾,或说出一些言不由衷的话。在卢梭那里人们已然可以观察到,完全透明的道德必然会转为暴政。卢梭更喜欢小城市,因为“个人始终在公众眼中,天生是彼此的审查者”,“警察可以很容易地监视每个人”。卢梭的透明社会是一个完全控制和监督的社会。完全监控会破坏行动自由,并最终导致强制一致。

韩炳哲的观点有些复古、蒙昧主义,但书中不乏敏锐的批判:“透明破坏信任而不是创造信任。恰恰于信任不在时,人们对透明的呼求声才愈发响亮。在以信任为基础的社会中,人们是不会执意要求透明的。透明社会是一个不信任的、怀疑的社会,由于信任日渐消失,社会便开始依赖监控。透明所追求的不是心灵的道德净化,而是利益和关注度的最大化。完全照明带来的是完全剥削。” 隐私