BBC票选的全球十佳女性导演

作者:张佳婧 2019年,BBC聚焦女性导演创作的电影,展开了一场迄今为止规模最大、国际化程度最高的投票。来自84个国家的368位电影专家,从电影评论员、电影记者、电影节策展人到电影学者,针对761部电影进行了投票。投票队伍由185名女性、181名男性、一名非二元性别人士(Non-Binary Person)以及一名不愿透露性别者组成。每位投票者列出了个人最喜爱的10部女性导演的电影,组委会对这些电影进行打分和排名,产生了一份百佳女导演电影清单。

2019年,BBC聚焦女性导演创作的电影,展开了一场迄今为止规模最大、国际化程度最高的投票。来自84个国家的368位电影专家,从电影评论员、电影记者、电影节策展人到电影学者,针对761部电影进行了投票。投票队伍由185名女性、181名男性、一名非二元性别人士(Non-Binary Person)以及一名不愿透露性别者组成。每位投票者列出了个人最喜爱的10部女性导演的电影,组委会对这些电影进行打分和排名,产生了一份百佳女导演电影清单。

从洛伊斯·韦伯(Lois Weber)1916年的默片《鞋子》,到2019年热门的《纪念品》和《燃烧女子的肖像》,这百部电影展现了百年来全球范围内女性导演的艺术力量、创造力与多样性。

榜单上数量最多的是上世纪90年代电影。已故导演阿涅斯·瓦尔达最受欢迎,共有6部电影入围百佳;其次分别是凯瑟琳·毕格罗、克莱尔·德尼、琳恩·拉姆塞和索菲亚·科波拉。

纵观整份榜单,欧美电影占据大多数,少量南美、中东、东欧和印度的电影得以入围,但东亚导演的电影基本缺席,仅有华人导演赵婷拍摄的美国电影《骑士》(The Rider,2017)一部。不过BBC表示,组委会不希望这份清单是确定的,而希望它能够成为发现、探讨、辩论的起点。本文挑选了这份清单中前10名的电影展开介绍。

1.《钢琴课》(The Piano,1993)

1.《钢琴课》(The Piano,1993)

导演:简·坎皮恩(Jane Campion,新西兰,1954~ )

语言表达上有障碍的艾达·麦格拉斯背叛了新婚丈夫斯图尔特,与邻居乔治·贝恩斯通过钢琴结缘并相爱。电影有哥特式的浪漫、细腻的女性凝视、以钢琴为中心的性隐喻与政治象征,别具一格。在BBC的本次投票中,8%的投票人将《钢琴课》选为最佳,其中“妇女与好莱坞”的创始人兼总裁梅丽莎·西尔弗斯坦(Melissa Silverstein)评价:“坎皮恩的视野是女性凝视的原点。”

坎皮恩的主要作品大都聚焦新西兰、澳大利亚这些她熟悉的国度,她坚持拍摄有关女性生存和欲望的作品,关注不同时代女性精神世界的探寻和成长。1994年,《钢琴课》和陈凯歌的《霸王别姬》共享了戛纳金棕榈奖。直到今天,坎皮恩依然是第一位也是唯一一位拿到金棕榈奖的女导演。

2.《五至七时的克莱奥》(Cléo from 5 to 7,1962)

2.《五至七时的克莱奥》(Cléo from 5 to 7,1962)

导演:阿涅斯·瓦尔达(Agnès Varda,法国,1928~2019)

等待化验结果的年轻女歌手克莱奥忐忑不安地游荡在巴黎街头,偶遇形形色色的人物,发生了各种故事。为了增加“新浪潮”所推崇的纪实美感,影片时间和现实时间基本保持一致,人物与空间、道具、镜头等调度不仅精确而且充满意趣,创造出一种在现实和虚构中意味深远的循环。该片获得了第15届戛纳电影节金棕榈奖的提名。

瓦尔达素有“新浪潮祖母”的美誉。其1954年自编自导第一部剧情长片《短角情事》后,以独特的叙事结构及低成本的制片方式,被视为法国新浪潮的先声。在成名之作《五至七时的克莱奥》之后,《幸福》和《无法无家》更确立了她在世界影坛的地位。实验性的艺术探索、强烈的政治倾向与女权主义思想构成了她鲜明的风格特色。

3.《让娜·迪尔曼》(Jeanne Dielman,1975)

3.《让娜·迪尔曼》(Jeanne Dielman,1975)

导演:香特尔·阿克曼(Chantal Akerman,比利时,1950~2015)

这部长达三个半小时的电影事无巨细地展现了一个中年寡妇三天内无聊琐碎、千篇一律的日常生活,影片相当大胆地以固定机位、长镜头、少台词的视听语言直接呈现生活的空虚窒息,这种“一成不变”更增加了突如其来的结尾的戏剧张力。

在电影领域,阿克曼完全称得上是天才少女,她18岁拍摄了自己的处女短片《我的城市》,25岁自编自导自演的《让娜·迪尔曼》奠定其在影史的地位。阿克曼的电影聚焦家庭生活对女性的囚禁,辛辣地讽刺所谓“女性世界”的表面上的爆发,有时甚至歌颂以自我毁灭为代价的反抗。

女性、犹太人、女同性恋,多重的社会议题身份使阿克曼被贴上各类标签,但她对于这种归类格外警惕。“当人们说有一种女性主义的电影语言时,就像说女性只有一种表达自己的方式。”崇尚多元的阿克曼从来不把自己简单纳入到女权主义电影人的范畴,她真正承认的只有电影对于她的合法性——“电影是摆脱身份界限的自由生成领域”。

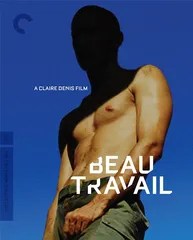

4.《军中禁恋》(Beau Travail,1999)

4.《军中禁恋》(Beau Travail,1999)

导演:克莱尔·德尼(Claire Denis,法国,1948~ )

在一个法属殖民地的驻军营中,有着英俊相貌和威猛身材的新兵桑泰恩与司令官布鲁诺相爱,引起中尉布格罗普嫉妒。该片拥有大胆的镜头风格和冷酷的表述口吻,美国影评人史蒂芬·贺尔顿(Stephen Holden)曾用“性感的朴实”形容影片中大量存在的大胆对比,相当精辟。

法国电影界以拥有全世界最大比例的女性电影创作者为自豪,她们创作的多元性也使“女性电影”的概念得以迈出女性主义的视域。作为女导演,德尼丝毫不忌讳对情色、血腥与暴力的直观表现。法国的电影土壤与非洲的生活经历塑造了她独树一帜的美学风格。

5.《迷失东京》(Lost in Translation,2003)

导演:索菲亚·科波拉(Sofia Coppola,美国,1971~ )

过气好莱坞影星哈里斯和已为人妻的夏洛特在异国他乡的东京意外邂逅,在孤独与暧昧中走向迷失的故事。电影非常巧妙地展现出全球化社会下的当代困境,文化差异与语言隔膜导致我们的语意和行为都迷失在了翻译、转码的过程中,这就是英文片名“Lost in Translation”的含义。该片获得了第76届奥斯卡金像奖最佳原创剧本奖。

科波拉出生于电影世家,尚在襁褓之中就在父亲弗朗西斯·福特·科波拉执导的《教父》中饰演了片尾接受洗礼的婴儿。18岁时,父亲又为她在电影《教父3》中安排了一个角色,却因糟糕的演技被金酸莓奖屡屡嘲讽。10年以后,她重返电影界,凭借《处女之死》《迷失东京》《绝代艳后》等作品一跃成为美国最有前途的年轻女导演。2009年,她导演的《在某处》为她赢得了金狮奖,使她成为了历史上第四位获得金狮奖的女导演。

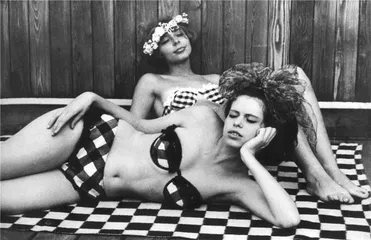

6.《雏菊》(Daisies,1966)

6.《雏菊》(Daisies,1966)

导演:维拉·希蒂洛娃(Věra Chytilová,捷克斯洛伐克,1929~2014)

专门研究东欧电影的赫伯特·伊戈尔(Herbert Eagle)教授曾表示,如果全球能有更多影迷认识维拉·希蒂洛娃,她的《雏菊》肯定是一部世界级的杰作。这部电影讲述了两个都叫玛丽的少女面对混乱的世界决心“堕落”的故事。影片看似荒诞,两个娇憨少女的乖张怪诞让人瞠目结舌;先锋蒙太奇、波普艺术的运用更给人带来视觉、逻辑上的混乱感受。但恰恰借助于这种现代的表现形式,电影才巧妙地实现了对物质与精神严重失衡时期的批判,给人以特殊的审美体验。

在法国新浪潮电影的影响下,上世纪60年代的东欧导演普遍聚焦自由、民主、和平,对小到个人情感,大到国家命运,都给予了生动的诠释。《雏菊》可以说是捷克新浪潮电影的“开山之作”,导演希蒂洛娃也凭借这部作品成为捷克新浪潮中形式主义先锋派的代名词。

7.《拆弹部队》(The Hurt Locker,2008)

7.《拆弹部队》(The Hurt Locker,2008)

导演:凯瑟琳·毕格罗(Kathryn Bigelow,美国,1951~ )

影片讲述了一组美国拆弹专家被派往伊拉克首都巴格达执行任务的故事。电影不加任何修饰地呈现人类社会的残忍面,让观众触摸真实的战争。2010年,毕格罗凭借此片击败前夫詹姆斯·卡梅隆的《阿凡达》,斩获第82届奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演等6项大奖,成为奥斯卡历史上第一位获得最佳导演奖的女性。

毕格罗尤其擅长充满阳刚之气的动作电影,从《血尸夜》《末世纪暴潮》到《刺杀本·拉登》《底特律》,她的电影无一不充斥着赤手空拳的格斗、荷枪实弹的火爆场面。即使是她的唯一一部以女性为主角的电影《霹雳蓝天使》,也充满了暴力、惊悚元素。对于自己的女性身份,毕格罗表示:“我并不因我是首位获得奥斯卡奖的女导演而骄傲,我更愿意人们说我是电影人,但是如果我的成功能给女导演和年轻导演以激励,那是我最为高兴的事情。”

8.《托尼·厄德曼》(Toni Erdmann,2016)

导演:玛伦·阿德(Maren Ade,德国,1976~ )

一位爱恶作剧的父亲试图通过虚构一个人物托尼·厄德曼来修复与女儿的关系,同时帮助女儿重寻生活方向。父亲这一角色尤其动人,他出其不意的古怪幽默,不按常理出牌的行径,想把女儿从残酷的职场、空虚的人生中解救出来的努力,以及这努力的徒劳,既让观众的情绪为之牵动,也引发人们思考。2016年,从未有过戛纳履历的玛伦凭借该片一举入围主竞赛单元,以戛纳场刊史上最高分3.7(后来被李沧东的《燃烧》超越)的黑马成绩提名金棕榈。

作为德国新生代导演,玛伦善于在日常生活的小事中发现人性的深刻之处,她的作品往往以简洁而又生动的镜头风格表现出对生活的观察与思考。

9.《鱼缸》(Fish Tank,2009)

9.《鱼缸》(Fish Tank,2009)

导演:安德里亚·阿诺德(Andrea Arnold,英国,1961~ )

一个叛逆的贫家女孩米娅,在15岁那年经历了一段刻骨铭心的爱情。这部赢得戛纳电影节评审团大奖的电影延续并超越了英国现实主义关注底层社会的传统,以现实主义典型的手法表现出人物青春期的叛逆、愤怒、希冀和欲望。

阿诺德在2006年以同样获得戛纳电影节评审团大奖的《红色之路》而成名。2016年,阿诺德凭借剧情片《美国甜心》第三次获得戛纳电影节评审团大奖。她钟情于女性题材,善于用镜头表现女性心理的瞬间嬗变,是近年来英国电影界的中坚人物。

10.《尘土的女儿》(Daughters of the Dust,1991)

10.《尘土的女儿》(Daughters of the Dust,1991)

导演:茱莉·黛许(Julie Dash,美国,1952~ )

这是第一部在美国发行的、由非裔美籍女性导演创作的电影。影片讲述了圣赫勒拿岛上三代非裔妇女背弃传统风俗,准备从海岛上迁出,前往美国北部的故事。参与本次BBC投票的尼日利亚自由撰稿人阿德林索拉·阿乔评价道:“茱莉·黛许的《尘土的女儿》非常迷人,带着美国黑人独有的刻在骨子里的原生文化印记,是一部记忆与文化的诗意拼接,借由非洲吟游诗人格利特的吟诵,在沙砾、大海、天空、歌声和风景中,记录被‘进步’、被‘文明’的矛盾感。”

《尘土的女儿》上映以后,获得了评论界的一致好评。尽管如此,黛许也未能筹集到发行下一部电影的资金,此后,黛许开始向电视领域发展。 钢琴课迷失东京雏菊女性剧情片让娜·迪尔曼电影节法国电影