济慈:仰望的病鹰

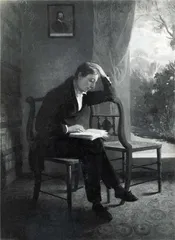

作者:艾江涛 英国诗人济慈,约瑟夫·塞文绘

英国诗人济慈,约瑟夫·塞文绘

沉重的浪漫主义

1821年2月23日下午4点半,在罗马西班牙广场26号的一间房子里,26岁的诗人济慈在好友约瑟夫·塞文的臂弯里,走完了生命最后一段旅程。4个多月前,济慈在塞文的陪伴下,经历一个多月的海上漂泊,第一次离开英国,来到拜伦和雪莱曾经壮游过的意大利罗马。据说,这里温润的气候和清新的海风,有利于改善他肺结核的病情。只是,年轻的诗人依然无法战胜这个先后夺去他母亲、舅舅、弟弟等人生命的恶疾。在最后的日子里,塞文为病榻上的诗人作画:枕头上的济慈双目静闭,脸色苍白,头发凌乱,汗水湿透,影子投在墙上形成一个黑色的晕影。这就是诗人留给这个世界最后的形象。

200年过去了,济慈和他同时代的拜伦、雪莱等人早已成为英国诗歌史黄金时代的浪漫主义诗歌的代表人物。“华兹华斯和柯尔律治是浪漫主义的创始者,拜伦使浪漫主义的影响遍及全世界,雪莱透过浪漫主义前瞻大同世界,但他们在吸收前人精华和影响后人诗艺上,作用都不及济慈。”学者王佐良的这段分析,揭示了济慈在诗歌史上的重要地位。只是,隔着200年的光阴,人们开始越来越清晰地认识到,济慈在内的一代浪漫主义诗人,仍在当代不断地发出回声。浪漫主义也并非简单意义上的吟风弄月、歌颂自然,正如文学批评家哈罗德·布鲁姆所说:“这些浪漫主义诗人的世界,其实也是我们现代人的世界。”某种程度上,我们仍处在那个成为“现代人”的不断的现代化的过程中。

以赛亚·柏林在《浪漫主义的根源》一书中,以他惯有的激情,分析那场肇始于18世纪后期的德国、旨在纠偏启蒙运动机械理性的伟大变革。启蒙运动的一个基本命题是唯有正确运用理性,才能发现问题的答案,而既然这些答案已在物理和化学领域结出硕果,为何不能把它们应用于政治、伦理、美学等更为复杂的领域?然而,理性的逻辑显然很难应用于所有领域,柏林引用德国思想家哈曼的观点,“创造是一种难以形容、不可言传、无法分析的个人行为。通过这种行为,人们在自然界印上自己的痕迹……启蒙主义的整套理念正在扼杀人们的活力,以一种苍白的东西替代了人们创造的热情,替代了整个丰富的感官世界”。

哈曼的论点深刻影响了英国神秘主义诗人威廉·布莱克,进而成为浪漫诗人们的某种共识。

雪莱献给济慈的挽歌《阿多尼斯》

雪莱献给济慈的挽歌《阿多尼斯》

“沉重的浪漫”是学者朱玉(《华兹华斯传》的中文译者)长期关注的一个主题。她告诉我:“浪漫并非大家理解的风花雪月或者爱情故事。浪漫主义这一代诗人,诗歌中表达出前所未有的忧患意识。华兹华斯在《丁登寺》中便提到生存的秘密重压;柯尔律治担心我们在工业社会的压迫下变得麻木,视而不见,听而不闻,有心灵却不能去感受和理解;济慈也不像我们想的那样单纯和唯美,他一开始很多诗写神话、田园,但也逐渐意识到要从冰冷的田园转到人性的苦痛与挣扎。当时一个很大的时代背景就是法国大革命,他们对法国大革命非常关注,最终回归到内心的革命。”

人们一般把出生于18世纪70年代的华兹华斯、柯尔律治视为第一代浪漫主义诗人,把出生于90年代的拜伦、雪莱、济慈称为第二代浪漫主义诗人。两代诗人的差别正在于法国大革命。“第一代浪漫主义诗人,他们生活的年代是法国大革命前期,对事物有一种希望,后来转化为冷静的判断;第二代浪漫主义诗人出生在1790年之后,活在法国大革命的余波中,包括滑铁卢战役,还有曼彻斯特屠杀工人事件,让他们生来就有一种幻灭感。我们说的‘浪漫主义的反讽’:他们总是在追求和攀登,但是这座山也在不断攀升,无尽的追求加上无尽的绝望,是第二代诗人共有的特点,所以他们就有一种普遍的反叛意识。”朱玉说。

如果说幻灭感是当时的一种时代气氛,那么发生在济慈身上的个人不幸则更为触目。1795年,济慈出生在伦敦一个叫“天鹅与圆环”的客栈,父亲结婚后,从岳父手中接过客栈的经营业务。平静丰足的生活并没有维持太久,济慈9岁那年,父亲从马上跌落,意外身亡。仅仅两个月后,母亲再婚,并在他15岁那年因肺结核去世。身为家中长子的济慈,不得不肩负起照顾三个弟弟妹妹的重担。

在济慈的生命中,文学艺术似乎从一开始便是作为一种安慰和调剂出现的。在恩菲尔德学校的校园里,老师的孩子、年长他8岁的查尔斯·考登·克拉克建议这个眼神忧郁的敏感少年翻译维吉尔的《埃涅阿斯纪》,以分散注意力,走出悲伤。在克拉克的引领下,济慈的阅读视野逐渐打开,莎士比亚戏剧与弥尔顿成为他日后重要的写作资源。通过克拉克引荐,济慈后来还认识了自己的文学引路人,思想激进的《观察家》杂志主编李·亨特。

尽管阅读让济慈的精神世界日趋丰富,但现实生活却迫使他选择外科医生这一收入更为稳定的职业。1811年夏天,16岁的济慈告别校园,成为埃德蒙顿的赫蒙德诊所的一名学徒。在为时4年的学徒期中,济慈一如既往地酷爱阅读,每周到克拉克那里交流阅读感受,也成为他单调学徒生活中的亮色。受斯宾塞诗歌吸引,1814年初,19岁的济慈写下生平第一首诗歌《仿斯宾塞而作》,那时他不会想到,属于自己诗歌创作的时间只有6年多。

1815年10月,济慈注册为盖氏医院的学员。在当时,要成为一名外科医生,学徒期满后,还要在医院经过一年的实习。正是在盖氏医院实习期间,济慈明确了成为一名诗人的人生目标。据室友斯蒂芬斯回忆,济慈在房间里一边踱步一边喃喃自语:世界上唯有诗歌值得关注,自己这辈子一定要成为一名诗人。

正因如此,虽然济慈顺利通过了药剂师考试,却决定弃医从文。李·亨特对他诗歌的热情推荐,还有1817年3月《诗集》的出版,让济慈正式进入伦敦诗歌圈。

然而,生活的打击依然不断。1818年12月,弟弟托姆因肺结核去世。在照顾弟弟的过程中,济慈也不幸感染了肺病,1820年,济慈的肺病趋于恶化,使他不得不停下手中的笔。身边亲人的不断离开、病痛的影响,让济慈不断感到生命的无常,在他的诗歌中,开始频频出现一种时日无多的紧迫感:“每当我害怕,生命也许等不及/我的笔搜集完我蓬勃的思潮,/等不及高高一堆书,在文字里,/像丰富的谷仓,把熟谷子收好。”

1819年是济慈诗歌生命猛烈喷涌的丰收期,他著名的六大颂诗《怠惰颂》《赛吉颂》《夜莺颂》《希腊古瓮颂》《忧郁颂》《秋颂》均写于这一年。颂诗是源于古希腊的重要古典诗体,后来演绎为品达体和贺拉斯体,通常用于写作宏大的主题,比起一般抒情诗,结构更为复杂。浪漫主义诗人大多写过重要的颂诗,如华兹华斯的《永生颂》、柯尔律治的《沮丧颂》和雪莱的《西风颂》。在北京师范大学英语系教授章燕看来,济慈把颂诗推到了一个无人能及的高峰。在《夜莺颂》中,济慈再次写到生命的脆弱:“在这里,稍一思索就充满了/忧伤和灰眼的绝望,/而‘美’保持不住明眸的光彩,/新生的爱情活不到明天就枯凋。”

“济慈的六首颂歌,反映了他对诗歌的定义:intensity(烈度)。《希腊古瓮颂》中描写装骨灰的古瓮,里面有一句话“永远热情地心跳,永远年轻”,特别能描述济慈的诗歌与人生。济慈诗歌为什么影响这么大,可能与他的烈度有关系。这种生命的情热,在朱玉看来,让沉重的浪漫并不显得悲观:“济慈纠正了把人间比作泪谷的说法,他认为人间是‘铸造灵魂的山谷’,苦难是必要的,能够成就灵魂。华兹华斯和柯尔律治都说过:‘一个人越悲伤,就变得越智慧。’”

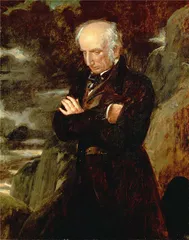

英国诗人威廉·华兹华斯

英国诗人威廉·华兹华斯

自然,心灵的信仰

从卢梭最早喊出“回到自然”开始,崇尚自然便成为浪漫主义运动的重要特征。在柏林所梳理的浪漫主义自然观中,费希特和康德认为自然在某种程度上是一种可被塑造和调度的死气沉沉的质料,而谢林则持一种神秘主义的活力论:自然本身是有生命的,是一种精神性的自我发展。艺术作品的生命与自然中令人仰慕的东西相似,是某种喷薄而出的力量、动力、能量、生命和活力。这种浪漫主义的自然观、艺术观,深刻地影响了柯尔律治以及他那一辈艺术家。

华兹华斯和柯尔律治在共同撰写的《抒情歌谣集·序言》中声称:“大自然中的一切都能给人以灵感。在低垂的花朵的花蕊上抖颤的露珠,在麦丛里飞起的云雀,大路上尘土时躺着的一根稻草,一块长满青苔的石头,都可以成为诗人描写的对象。”

“湖畔诗人”华兹华斯对自然的发现,带有对法国大革命失望的转向。“1793年,华兹华斯从法国回来,觉得大革命变得太暴力,不是出路,陷入一种精神危机。一直到1798年回到出生的湖区,最终选择回到自然中去,他觉得自然中才有人性。在华兹华斯那里,自然不是一般人理解的风光,很多时候是他内心的东西。”章燕说。

济慈对自然的抒写,以及诗风的转变,很大程度上受到华兹华斯的影响。在成长过程中,济慈始终保持着对自然的敏感。学者傅修延在《济慈评传》中这样描写济慈就读的学校:“恩菲尔德学校位于伦敦以北12英里的乡间,那里丘陵起伏树荫浓密,一条名为新河的引水渠道从恩菲尔德镇流过。学校外面是一大片茂密的草地,它一直伸展到远处郁郁葱葱的森林边缘。济慈入学的1803年夏天,晚上能听到草地上蝈蝈的鸣叫,恩菲尔德森林里还不时传来夜莺的歌声。”更重要的是,由于校长克拉克倡导务实的、不拘一格的教学方式,教师经常会领着学生走出教室,去户外观察花鸟虫鱼和四季变换,让他们打开感官体验外部世界。

济慈早期诗歌中,留下不少这种生活的印迹。在1816年创作的《有多少诗人》中,他写道:“正如黄昏容纳的无数声音:/树叶的低语,鸟儿的歌唱,/水流的潺潺,由暮钟的振荡/所发的庄严之声,和千钟/缥缈得难以辨识的音响,/它们构成绝唱,而不是喧腾。”而在李·亨特家组织的一次即兴诗歌比赛中,他以最快的速度,创作了那首后来被选入英语教材的《蝈蝈和蟋蟀》。

济慈最早在《观察家》杂志上读到华兹华斯的诗歌。1816年7月,在肯特郡的马特盖岛上,刚通过药剂师考试的济慈认真阅读了华兹华斯的两本诗选,大为倾倒。比起斯宾塞诗歌语言的富丽典雅,华兹华斯让他领略到日常口语入诗的清新自然。正如华兹华斯在《丁登寺》中所写“我学会重新/观察自然;不再像头脑简单的/年轻时那样,而是经常倾听那/无声而忧郁的人性之歌”,如果说大自然原先在济慈心中只是普通的山水,受华兹华斯影响,它们现在变成更有意味的兼具神性与人性的交流对象。

1818年6月到8月间,为了写作长诗《海佩里翁》,济慈和好友布朗徒步游历华兹华斯居住的湖区和苏格兰高原。如果说文艺复兴时期兴起的“壮游”(The Grand Tour)传统,以前还限于少数有钱人,那么在浪漫主义时期则成为普遍的文化现象。“那时候整个的文化就是这样。包括风景画的兴起,都与中产阶级的崛起有关。他们有闲钱以后,到处旅游。当时出版的很多旅游指南上,都印有风景画。华兹华斯包括济慈都受到这种影响。华兹华斯在写作那首《丁登寺》时,兜里就揣着一本很流行的书《如画的美学》。这本书鼓励人们去旅游,以看画的眼光去欣赏自然风光。”章燕说。

如果说华兹华斯那里,自然是一种心灵的信仰;那么在济慈那里,自然则成为他的某种创作理念。1818年2月,在写给他诗集的出版者约翰·泰勒的信中,济慈写到自己的诗歌创作原则:“它对于美要写得很深,从而使读者屏息瞠目而不是心满意足:形象的产生、发展和结束对他应像太阳那样来得自然——照耀在他头上,缓缓西沉,景色壮丽,把他留在黄昏的享受中。不过想想诗歌应是什么样要比写诗更容易,而这又使我得出另一个原则,即如果诗歌的创作不是像树木长出树叶那样自然,就最好根本不要创作。”

诗人无自我

1818年4月,济慈的长诗《安狄米恩》出版后,由于他与李·亨特的密切关系,以及这首诗流露出的自由思想与反古典主义倾向,济慈受到一些批评家的恶毒攻击。一些论者甚至谩骂道:“做一个挨饿的药剂师比做一个挨饿的诗人要强得多、明智得多。所以,约翰先生,还是回到你的药店去吧,回到膏药、药丸和油膏匣旁边去吧……”

或许正因如此,济慈去世后,拜伦在他的《唐璜》第十一章写道:“济慈被一篇批评杀死了,/正当他可望写出伟大的作品;/尽管晦涩,他曾经力图谈到/希腊的神祇,使他们在如今/呈现他们该呈现的面貌,/可怜的人,多乖戾的命运!”

如果了解济慈的个性,不难发现,拜伦对济慈的死多少有些误读。济慈的性格中,既有那种敏感的反抗,也有面对永恒的美与创作的真正的谦卑。用朱玉的话说,与其他浪漫主义诗人相比,济慈身上流露出更强的影响的焦虑。

长诗《安狄米恩》的写作,原本来自济慈与雪莱的一场友谊竞赛。1817年3月,当雪莱离开伦敦宣布他创作长篇叙事诗《莱昂与西丝娜》的计划时,得知济慈也在酝酿下一步的写作,两人便约定在接下来的半年时间里各自写4000行诗,看谁先完成任务。对济慈来说,这还是他第一次尝试长诗,结果并不意外,雪莱按时完成了长诗,而他直到这一年的11月才完成写作,次年年初仍在修改。济慈清醒地知道这次长诗不成熟的地方,并且也在李·亨特和其他朋友那儿收到一些批评和修改意见。1818年4月,在写给朋友雷诺兹的信中,他写道:“既然你们都认为那东西写得不好,那就一定是这样——我没有注意到里面像亨特的东西(如果有的话,那是我固有的写法,我和亨特有某些共同点),再看一遍,考察一下那遣词用语的动机和根源——面对公众或面对任何人我丝毫也不感觉卑微——除了面对那永恒的存在,那美的原则和对伟人的怀念。”

显然,济慈在朋友那儿早已坦然领受不好的评价,又如何会为他人的讽刺而丧气?真正需要他辩驳的是,别人眼中李·亨特对他的影响。济慈对这种影响的焦虑,一直非常敏感。这点从济慈与雪莱的关系中也能看出。

1816年12月,济慈在李·亨特家的一次聚会上碰到了雪莱。雪莱在读过济慈的诗之后,把他拉到附近树林散步,并郑重其事建议济慈推迟出版《诗集》的计划,等写出更成熟的作品再考虑出书。可惜济慈对这本诗集的期望很高,客气而坚定地拒绝了他的建议。不仅如此,面对热情的雪莱,济慈始终不肯与他走得太近。傅修延在《济慈评传》中分析,“济慈的心性与追求与雪莱不在一个层面上:济慈的目标是做一个诗人,他把注意力放在如何写出好诗上面;雪莱则把诗歌看成是实现社会变革的手段,他的目标是解放被压抑的天才,迎接一个美好的空想社会。”

尽管害怕受到别人的影响,一旦回归诗歌写作,济慈的态度正如他在写给雷诺兹的信中所说:“诗歌应是伟大而又谦逊的,一种可以深入人们灵魂的东西,以它的主题而非诗歌本身来打动或激动人心。”这种谦逊反映在济慈的诗歌,就是“病鹰仰望”的意象:“我的灵魂过于孱弱——死亡/沉重地压在我身上,如无意的睡眠,/而每一座想象的绝壁和山巅/都以鬼斧天工诉说着我终将死去,/如病鹰仰望着天宇。”

在写作长诗《海佩里翁》之初,济慈一直在思考诗性人格的问题。在1817年12月写给两位弟弟的信中,济慈谈到这一问题的缘起。一次聚会上,济慈发现几位所谓的名流举止如出一辙:自恋做作,喜欢结识时髦的人物。受到触动的济慈,开始反思“一位在文学上有造诣的人,需要具备什么品质”:“我指的是消极能力,即一个人能够安于种种不确、神秘、怀疑,而不急于求索事实真相和道理的能力。”

约一年后,济慈在写给朋友理查德·伍德豪斯的信中,对“消极能力”进一步解释:“至于诗性人格本身……它并非它自己——它没有自我——它既是一切,又什么都不是——它毫无个性……在所有生灵中,诗人最无诗意,因为他没有自己的身份——他始终在塑造着——或填充入其他某个身体——日、月、大海、男人、女人,这些有冲动的生物富有诗意,因为他们拥有不变的属性——诗人没有,没有自我——他必然是上帝创造的所有生物中最无诗意的一个。”

“济慈的消极能力‘negativecapability’,两个词之间本身是一个矛盾的悖论。简单说,这个说法其实提出一种很积极的自我消解,消解我们的成见与执着,对我们不能眼见为实、不能证明的东西保持一种开放性。这个想法非常可贵,他由此引申出诗人无自我。这一观点与18世纪英国的‘同情性想象’传统密不可分。”朱玉说。

济慈“诗人无自我”的诗论,在后世影响巨大,这也使他成为承接浪漫主义与现代主义的重要诗人。艾略特诗论中的“非个人化”,以及希尼谈到创作经验时所指出的“抒情诗写作的一个简单要求——甚至定义——就是自我遗忘”,正是济慈诗论的遥远回响。

1819年9月19日,济慈写下生命中最后一首诗《秋颂》。在这首被认为英语诗歌中最完美的诗中,济慈调动所有感官描写,表达秋日成熟丰收的美,这似乎与他尚未完成的人生恰好形成对比。

(本文写作参考:《济慈诗选》,查良铮译;《济慈书信选》,王昕若译;傅修延著《济慈评传》;以赛亚·柏林著《浪漫主义的根源》等书) 济慈约翰·济慈华兹华斯浪漫主义诗歌