寻找他的香港地图与往日时光

作者:丘濂

成长的足迹

湾仔唐楼

湾仔道是在香港走起来会让人一头雾水的街道。它的起点是在皇后大道东的旧湾仔街市旁。那是一座1937年由英国建筑师设计建造的典型包豪斯风格的建筑物。若干年前,我第一次来香港时,这栋三级历史建筑物正面临被拆的命运。而现在则可以看到新的一栋住宅大楼建在了街市顶部,整个外观都杂糅了湾仔街市的配色和线条,街市以这种方式被巧妙地保存下来。由此开始沿街行走,会发现自皇后大道东至庄士敦道口的一段为南北向;由庄士敦道口到宝灵顿道的一段,则是东西向的。由湾仔道街头至结尾要转一个几乎90度的弯角。

根据一本1970年香港电话簿的记录,张国荣童年时期的住址是在湾仔道81号的一幢“唐楼”。如今81号已不再独立存在,它的位置是一幢横跨81至83号的商业大厦,离那个90度的弯角很近。所谓“唐楼”,是中国华南地区,特别是港澳一带,从20世纪初到60年代间最常见的住宅建筑。它混合了中西式的建筑风格,一般有3至4层,各层只有楼梯相连。结构则分为前座和后座,通常地面一层只有后座,多做商铺用途;2至4层则有前座,而以梁柱架空而建的部分则称为“骑楼”。从张国荣日后所做的多个访问中可以得知,他从出生开始便一直住在这样的“唐楼”中,后来他去英国留学,假期回港期间依然住在此处。直到他正式投身演艺圈,才脱离“唐楼”生活。后来张国荣在中环西摩台一栋类似的“唐楼”里拍摄《阿飞正传》时,曾充满眷恋地说:“在这里拍摄就好像回到自己的家一样,所以演起来倍加投入。”

张国荣自小就没有与父母同住。他的父母在中环皇后大道中121号有两层楼,一层用来自己住,一层用来做工厂,这样可以监督工人做工。母亲一共生育了兄弟姐妹10个孩子,其中3个不幸夭折,余下7人以及张国荣的姥姥和两位工人都住在这处“唐楼”里。张国荣与两位哥哥住一个房间,睡的是那种三层铁架床。日后他还会回想起发生在这里的一件惊心动魄的事件:“我本来是睡在三层床的最低一层,但贪玩起来会爬到上层去。一天,七哥和我提议玩‘风浪’,叫我爬到第三层。他睡在第二层,一边嚷着‘好大浪呀’,一边用双脚撑起第三格的床板制造大浪。一下闪失,我便被‘大浪’打到地上去。不过,厉害的我竟然毫发无损!”

张国荣的童年旧居今天虽已不复存在,但在湾仔片区,仍然不难找到那种相仿的“唐楼”建筑。在采访当地的城市研究者潘国灵时,他特别向我提到了湾仔的特殊性:“香港不少地方都有填海的历史。香港自开埠以来由西边发展,最早的大型填海工程便是从西环屈地街至中环海运船坞一带。直至上世纪20年代,上环、中环土地发展空间开始饱和,政府便将填海范围扩展至湾仔。湾仔虽然不是第一个填海的地方,却很奇特地呈现出由南至北层层推移的海岸线层次。所以,离海岸线越远的湾仔区南部建筑就越陈旧和矮小,愈往北的告士打道一带则是高楼大厦林立。”

因此,仍然保留下来的“唐楼”就更加多见于湾仔南部。这也和香港政府的政策有关。在旧湾仔街市的对面,就是著名的湾仔“蓝屋”。在上世纪90年代,当政府准备为这处老旧“唐楼”的外墙上漆时,因为物料库只剩下水务署常用的蓝色油漆,整栋建筑就被刷成了蓝色。当时居民还抱怨这种颜色的丑陋,现在却帮助提升了这栋楼的知名度。它成为历史建筑活化保留的典范:底层由慈善机构开辟成“湾仔民间生活馆”,后为“香港故事馆”,其中的展览便可领略“唐楼”日常生活的点滴。蓝屋内也增加了独立洗手间、升降机,改善了消防设施,方便原来的居民继续生活。

修顿球场

1999年,《君子》(Esquire)杂志成立11周年纪念时,邀请张国荣来拍摄一组照片并做访谈,恰巧是在修顿球场对面的一家影楼完成。撰写文章的记者这样写道:“哥哥到了影楼后,对着露台可望到的修顿球场说:‘这一区,这个球场留给我很多Memories(回忆)。’”

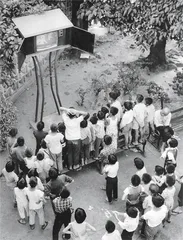

修顿球场旁边的庄士敦道与湾仔道相交,这里离张国荣居住的唐楼走路只有10分钟左右的距离。它是挤迫的湾仔区一处难得的公共空间。修顿球场早年间不过是一个沙地球场,但它的功能却不止于运动方面,而是湾仔市民生活娱乐的集中地。上世纪五六十年代的清早,常有一些体力劳动者在球场聚集。他们多为潮州人,总是带着两头系麻绳的竹竿在此等候随时到来的召集人叫他们去码头做运送工作。等候的时候,有些人会抽水烟打发时间。他们蹲在地上互相递送着长长的水烟竹筒,轮流抽食,这大概是儿时的张国荣眼中一幅十分有趣的街头景象。而到了傍晚时分,修顿球场又摇身一变为湾仔社区的夜市。当时的市民经常全家出动来这里消遣,看魔术、杂技、吃炒蚬等等。锣鼓一响,孩子们都会聚拢在外省卖艺人面前,痴迷于他们表演的武术和动物杂技。

到了80年代,地铁港岛线兴建,占用了修顿球场及隔邻的贝夫人健康院等政府建筑物作为工地,以建造地铁湾仔站。港岛线通车后,政府重新修建修顿球场,使它成为符合现代标准的运动场地。

钟声泳棚

由湾仔的电车站搭上一辆西行的开往坚尼地城的“叮叮车”,便可以到达张国荣儿时的消夏场所——“钟声泳棚”的旧址。当年学校放暑假,张国荣无事可做,修顿球场又热得无法打球,他的佣人——六姐就会带他乘坐“叮叮”循着这样的路线去游泳。自1904年电车开始服务香港之时,它发出的“叮叮”的警示声就为城市背景音中增加了一条特殊的音轨。至今未有改变的还有它不温不火的行车速度,它摇摇晃晃又停停走走,给出了足够时间去欣赏路过的风景。唯一变化的是票价:那时成人搭乘电车还是2毛钱的价格,现在是2.3元港币,却依然是香港岛最便宜的公共交通工具,受到不用赶上班的老人家和观光客的青睐。

钟声泳棚属于“钟声慈善社”。所谓泳棚,就是用竹枝和木条在海边圈起一定的范围,临海搭有木台给泳客使用的游泳场所。泳棚设有更衣室、冲凉室、储物室和租赁室。现在已经很难想象连泳衣泳裤都要去租赁,但是当时,这对于很多人来说却是价格不菲之物。家境优越的张国荣当然有自己的泳裤,他后来还描述过:“是在美美童装公司买的,白色的底,上面有许多红红蓝蓝的小鱼。”在70年代后,香港政府发展西区,需要收回泳场,因此另外划拨了沙湾公地给“钟声慈善社”,迁建泳场。但是沙湾的风浪大,交通不便,慈善社就放弃了继续办泳场的计划。

1985年,张国荣在为香港商业电台录制的口述自传中谈到上世纪60年代的香港没有那么多的公众游泳池,就只有一个维多利亚游泳池。他去钟声泳棚有一个很重要的原因是,父亲张活海是那里泳会的团长。但谈起这段,他却感到忧伤:“暑假来临,爸爸是不会好心载我去兜风的……最搞笑的一次,从泳棚的石阶走下去看见爸爸和他的朋友。然后爸爸就像看到一个好朋友而不是自己的儿子一样,拍拍我的头,掏出一大堆硬币给我。那堆硬币有很多,要知道‘维他奶’那时候才2毛钱一瓶。我不懂得应该怎样处置这些钱,就全部交给了六姐。”

父亲张活海的洋服店铺

凭着曾经来寻访过的记忆,“荣迷”Scarlett带我找到了张活海那间洋服店铺的所在地。它紧邻中环威灵顿街和德己立街的交口。“上次来还是一家卖三明治的商店,现在就变成这个G2000服装的专卖店!”Scarlett感叹。在香港,中环店铺的租金和每年的涨幅仅次于铜锣湾,前者是写字楼里高级白领喜爱的消费之所,后者则是香港本地年轻人和大陆自由行客人的扫货阵地,“所以,常常都是店主承受不了租金就搬走了”。

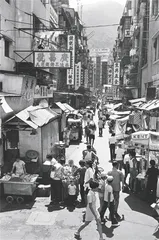

香港街头,伸出街上的大大小小的招牌是一道独特的风景。从老照片看,有“张活海”三个字的巨型招牌,在德己立街一片招牌的汪洋中最为突出。张活海是上世纪五六十年代非常著名的洋服裁缝,有Taylor King之称。他的洋服店,卖的都是好莱坞的新时尚,特别受时髦玩家及影剧曲艺界的人士欢迎。

2003年香港《文汇报》副刊上有一篇文章提及张活海,作者说他在60年代的娱乐戏院阁楼的蓝天夜总会饮下午茶,得到夜总会一位先生介绍,曾与张活海有一叙之缘。他好奇地问,张活海如何吸引那些大明星光临?张活海则告诉了他其中的奥秘:最初光临洋服店的是加里·格兰特。当时他定制了两件名贵上衣,其中一件是顶级的开司米,连工料2400港元,说明48小时要完工并送到格兰特下榻的浅水湾酒店。两天后,张活海亲自带着两件完工的上衣到酒店,等格兰特试穿完后问他是否满意。格兰特虽然表示满意,张活海仍要重复去问他,是否对料子和手工都满意。听到格兰特给出肯定答案后,张活海就从衣袋里取出钱要还给格兰特,并说由于顶级开司米缺货,时间又太仓促,来不及征求格兰特的同意,就选了次级的开司米来缝制,如果格兰特对质量有微词,他愿意2400港元悉数奉还。听张活海这样说,格兰特大为赞赏他是名诚实的商人,答应多多介绍好莱坞的朋友前来光顾。

五六十年代香港人衣着朴素,款式以唐装衫裤为主,女白领或者教师多穿旗袍,也有些千金小姐会穿西裙。一般的家庭主妇会买布匹缝制衣服,偶尔也会找裁缝师傅量身定做,多是为庆祝节日或者出席某些重要场合的需要。那年代的粤语片里会有这样的对白:“今趟要订趟老西去见工。”在这家名为“张活海洋服专家”的店铺里,一套西装由百多元到几百元不等,能承担得起这样花费的都非等闲之辈。

在洋服店里,张国荣和父亲之间曾上演小小的风波,根源都是父亲对这个排行最小的孩子太缺乏关爱。也是在1985年的口述自传中,张国荣谈到大约6岁时他随姐姐来店里玩,曾被里面伯伯半开玩笑地问道:仔仔,你爸爸有没有带你去饮茶?张国荣的回答是:“我跟他不熟识的。”张国荣也承认在店里偷过钱去买零食,“这好像有点报复父亲的心态,让他没钱去花!”

随着张活海因酗酒而瘫痪最终去世,越来越多的成衣店涌现出来,这家“张活海洋服专家”的店铺终究荡然无存了。而在这家父亲经营过的店铺的斜对面、威灵顿街32-40号,就是著名的镛记酒楼,以做烧鹅见长。这家始于1942年的老店,一段时间内和张活海的店铺是邻居。就有“荣迷”这样回忆:“小时候住在中环,附近有一间名气很大的饭馆——镛记。遇着假期空暇,父亲偶会带我们几个兄弟姐妹,去吃一两顿早茶、晚饭。从‘镛记’出来,永远迎面触目一个大招牌‘张活海’,端端正正几个大字挂在眼前。而‘张活海’这个招牌,偶或闪亮着霓虹灯耀目一点,偶或没亮霓虹,但于我都没有什么特殊意义。直至许多年后,搬离了中环,有次,跟朋友上镛记晚饭,走出来,依然见那个大招牌。朋友指着说:‘那个张国荣的父亲,著名的洋服大王。’这时,我才恍然,我跟张国荣,曾经如此接近过。”

成为明星后的张国荣当然也是镛记的常客。当他进进出出酒楼,瞥见原来父亲的店铺已经另作他用,并由于租金上涨不断更换着店面,又是怎样一种心情?

圣路琦小学

由张国荣小时的“唐楼”旧址出发,沿着湾仔道走上皇后大道东,再一直沿街西行,路过一处一级保护文物——洪圣古庙后,左手边就出现船街的入口。拐进去可看到一片正在施工的工地,这便是张国荣曾经就读过的已经不复存在的圣路琦小学了。选择在这里读书,一则因为离家近,二则因为张国荣的大姐和她之前的两个丈夫都在这里当老师教高年级。

张国荣在圣路琦度过了一段很快乐的时光。他在口述自传中说,小学读书的时候,班里就已经分成几派:一派是读书棒的,一派是体育棒的,还有一派就是追女孩子厉害的。张国荣说自己属于第一派,他有两年中文科目都是拿了第一名。他还有几个好朋友。“一个姓刘,一个姓关,我自己姓张,我们在一起很像桃园三结义。这两位同学外,还有一位姓许的同学,是潮州人,胖胖的。我们上中学分开了但还一直保持着联系,经常讲心事和通电话。有时候挺羡慕嫉妒他的,因为他父母对他很好。”在追女孩子方面,张国荣同样没有落后。他说,自己的puppy love(初恋)是在7岁左右和一位叫邝敏仪(音)的女孩子。“她有长长的清汤挂面般的头发……她比较矮小,坐在我前两排左右,我经常抛纸条给她。可是等到四年级,她就全家移民加拿大了。”

船街是一条上山的路,圣路琦小学就在船街东侧皇后大道东与南部坚尼地道之间的山坡上。这是湾仔区一块闹中取静之地,按说学校不在之后,空地早就应该被规划和开发,但这里确实被空置了几年。争议之一便是对该处特色的“石墙树”的破坏。在香港岛,很多道路都是平整土坡开辟而成,不少高楼大厦建在斜坡上,为了防止滑坡导致危险,港英政府及建筑商就一直以修筑石墙巩固土坡。这种石墙的石块之间有缝隙,榕树等生命力顽强的种子就会从石缝中长出苗来。过去建石墙的技术主要由来自东莞的工匠掌握,而战后技术改良后建的石墙已不会留下可供植物生长的石缝,至今20多年使用了水泥加固后,护土墙更是寸草不生,石墙树因此有很高的生态价值和文化价值。由繁华的皇后大道东转入船街,一下会感到静谧和清新,也是由于石墙树的关系,为这里增添了许多大自然的味道。

土地闲置很久,再加上继续拾级而上的山上有一处建于20年代的三层红砖大宅“南固台”长期荒废,这片区域便蕴藏了很多鬼怪传说。本地年轻人还经常组织队伍在夜间来这里探险。

玫瑰岗学校

玫瑰岗学校是西班牙天主教会道明会于1959年创建的学校,现在包括幼儿园、小学和中学三部分。学校位于湾仔区的山上,占地面积较大,又有优美的环境。因为交通不便,它是香港第一间配有校车的学校。张国荣回忆,他上初中时就已经是乘坐校车上下学。而除了是张国荣的母校,这所学校还培养出了翁美玲、梁家辉、陈慧琳、Twins里的阿Sa(蔡卓妍)、林奕华等演艺圈名人。

校监范士豪神父(Fr. Francisco)热情地接待了我。他告诉我,他于1972年来到学校,张国荣(当时的名字还不是Leslie Cheung,而是Bobbie Cheung)则是1969年到1972年间在这里读书。他来学校后的几个月,张国荣就转去英国了。“只是短暂共校几个月的时间,当时学校有超过2000名的学生,我对那时的张国荣真的没有印象了。”但张国荣一直以来都和当时的校长谢天仁神父(Fr. Xavier)关系亲近,因此他成为艺人,却还没有走红的那段时间,有时会回到学校参加学生们为了筹款而组织的表演活动。“我记得是在1983年,他来学校参加这种类型的活动。结果有个人说话把他惹生气了,那次谢天仁神父正好去加拿大,我便和他在后台谈了许久的话,这也许能说明他有些敏感的性格吧。”成名后的张国荣则很少能抽空回学校。谢天仁神父生前曾在一次采访中这样提起张国荣:“记得一次我们去浅水湾饮下午茶,他身边总是包围着歌迷和影迷,他向我感慨到再也不能像一般人享受私生活了。”

现任中学部的校长关治邦正好是与张国荣同届的学生。他的记忆里,张国荣常常代表学生来做演讲。这也能和张国荣在口述自传中的描述对应上:“上中学时没什么厉害的,只是口才好,英文在年级里算数一数二的。我对天主教没有什么了解,可每天放学之前要朗诵经文,依然选中了我带领全班来念。”

最终张国荣还是迫于家庭压力要远赴英国。“数学怎么也学不好,‘中一’留班,‘中二’也差点留班。爸爸说,你在香港是永远也读不上书了,便提议不如去英国。我想,到别的国家衰了也没人知道吧。这时我也感到父亲对自己有种亲情存在。”其实,如果他继续留在玫瑰岗,也许同样能走上演艺道路。范士豪神父对我讲,之所以这样多的艺人从这所学校毕业,是因为学校注重发掘每位学生的个性,允许他专注发展自己的特长。

如今在学校里参观,依然可以感受到当年张国荣读书时的氛围。为我讲解的中学部施绍芳副校长谈到,之所以他和关校长还有一些其他教师,都会从玫瑰岗毕业后又选择回来教书,是因为这里师生间亲密无间的关系让人怀念。这样良好的传统一直延续至今。与张国荣和施校长读书年代稍有不同的是,现在是男女合班上课,原来则是男女生班级各自占据教学楼的不同区域,连下课休息的时间也是错开的。张国荣当年于是想了个办法来同他喜欢的女孩子说话:“我整天去报名参加运动比赛,因为只有这样的场合男女生才会一同在操场上。那些活活泼泼愿意去运动的女孩,也是能和我比较谈得来的。”

丽的电视台及广播道

丽的电视也就是今天的亚洲电视,最早历史可以追溯到1949年英国“丽的呼声”总公司在香港开设“丽的呼声”电台。1968年,丽的在广播道81号建立了广播大厦,这座大厦一直使用至2007年,亚洲电视于当年彻底搬到位于大埔的新台址,原址则建上了名为“尚御”的豪宅。在上世纪70年代,在这条不足1公里的广播道上,集中了丽的电视、无线电视、佳艺电视三家电视台,以及香港电台和商业电台两家电台,因此处的地理位置是个小山丘,所以就被称作“五台山”。将广电机构集中排布的方式,是当时港英政府刻意为之的做法——受“六七暴动”影响,这样发展被认为更加方便和安全。后来佳艺电视倒闭,90年代开办的新城电台于红磡黄埔花园开业,再加上1992年无线电视将厂房移至清水湾,广播道的战略用途被瓦解。2007年亚洲电视搬走后,现在广播道上只剩下商业电台和香港电台,但香港电台已宣布将于2017年,将总部迁往将军澳。

1977年5月的一天,张国荣怀揣20元钱,乘电车到中环,然后搭天星小轮过海,再坐巴士到丽的电视台,交了5元钱,报名参加“丽的”的歌唱比赛。他获得了香港地区亚军,之后和丽的签订了3年的合约,开始了演艺之路。从此,张国荣告别了湾仔“唐楼”的生活,在广播道上租了间房单独居住。“我每月工资1000元,房租500元。大家都问我用剩下的500元怎么生活?那时候的丽的电视台就是我的饭堂,一天三餐我都在那里解决。”1999年,在接受香港商业电台“So What”节目的采访时,张国荣回忆。他还谈到了那处住房的布置:“丽的的老板借给我6000元钱,我一部分去订了家具,另外的钱去买了印有黑白风景的墙纸,为自己制造一个安乐的窝。”70年代末期去过他家里采访的记者则这样描绘:“房屋布置得很悠闲,全屋都是竹做的家具。他收藏有大量唱片,都是英文或日文的流行歌曲。”这个时期的张国荣外形是“瘦瘦黝黑而健康”。

张国荣一出道时的坎坷命运似乎是和观众对丽的电视台的接受程度相关联的。香港流行文化研究者、浸会大学的朱耀伟教授告诉我,丽的有个外号叫作“二奶台”,“正房”则是一直以来一家独大的无线电视。“小时候家里的电视总是放在无线电视的中文台,看多了无线的电视剧,会觉得老气横秋,于是调到丽的电视的中文台看个新鲜。1981年看了丽的放映的《对对糊》,张国荣从此便吸引了我的注意。”

红磡体育馆

1985年,张国荣在为商业台录制自传时说起了他对即将到来的红馆演唱会的期望:“我会把8年的演艺经验都展现给大家。8年的经验是包括我在电视荧屏的、电影银幕的和唱片方面的表现,所以我的演唱会将是一个很好视听效果的演唱会。”同年8月,他的夏日百爵士演唱会在红馆开演,随即连续10天的演出创下了香港歌手初次演唱会最多场次的纪录。

红馆有如一座倒置的金字塔,坐落在九龙红磡火车站旁。当初选址在此,政府就是看中这片填海之地方便的交通。除了铁路枢纽,它还紧邻贯通港岛和九龙半岛的海底隧道。1983年4月27日,红馆开幕。5月,许冠杰便在这里开了第一个个人演唱会,从此便改变了香港市民的娱乐消费习惯。被称为“香港演唱会之父”的张耀荣是第一位在馆主办演唱会的投资者,也是香港主办最多演唱会的主办商。他在投资之初就很看好这块市场:“去夜总会看演出要穿西装,穿拖鞋进去,人家不会招呼你。进红馆的话,30元,你穿球鞋、拖鞋都可以。”原来像香港最主要的表演场所“利舞台”,只能容纳1000名的观众,红馆则有1.25万个座位。

很长时间以来,歌星们都很紧张演唱会的场数,希望能超过对方,可以破掉最高纪录。这被认为是歌手市场价值与号召力的体现,连续多天不间断的表演也是对歌手唱功和体力的考验。在一份红馆个人演唱会场数的排行榜上,前三名分别是谭咏麟、徐小凤和张学友。张国荣以121场演唱会列第八。

张国荣最后一次在红馆开的演唱会是在2000年4月至8月连续13场的“热情”演唱会。那次囊括了许多重要的歌曲,包括第一次个唱时开场曲《第一次》、成名作《风继续吹》,让他家喻户晓的街曲“Monica”,还有参加亚视歌唱比赛时的选曲“American Pie”。在1989年已经用过一次告别概念的张国荣,最终没有在1989年告别,倒是在2000年用热情演唱会,对全体歌迷说了再见。虽然,当时所有人,包括张国荣自己都不知道,这次演唱会是他的最后一次大型个唱,是真正的舞台告别。

光影之所

文咸街

《胭脂扣》里,张国荣饰演的十二少陈振邦春风得意地告诉妓女如花,自己是南北行三间中药海味铺的少东。50年后,在阴间等不到十二少的如花跑到万梓良工作的报馆要登寻人启事。万梓良和女友也被如花所感动,帮她四处打听十二少的下落。按照如花提供的线索,万梓良来到位于文咸西街的南北行商业中心,和附近商铺的店主闲聊十二少父亲所开的盛丰行的去向,结果是这家咸丰年间盛极一时的店铺到现在已经无人知晓。而当他们在电影片场碰到那些熟识老年陈振邦的群众演员,却发现所有人都听过他吹嘘自己是十二少,所有人又都把他讲的话当成吹牛皮的笑话。

南北行是香港历史最悠久的行业之一,早在1815年之前就存在。它的意思是经营南北两线货品。南线以经营东南亚各地土特产和食品为主,北线则以经营内地进出口货品为主,贯通南北贸易。经营南北行的商号大多集中在文咸东西街,也分布于永乐街和高升街,因此文咸街至今有南北行街之称。新中国成立之初,西方各国对中国实行贸易制裁,内地与各国的贸易一度中断,香港的进出口贸易日渐衰落,本地经济被迫向工业领域转变。文咸街至今有不少做中药海味生意的店铺。

皇后饭店

《阿飞正传》的一张经典海报就是在皇后饭店拍摄的:六位巨星——张曼玉、刘嘉玲、张国荣、刘德华、梁朝伟和张学友各据一方,神态各异。日后当年的电影策划陈善之在接受采访时谈到了这张海报的由来:“海报拍摄正是电影开工的第一晚,大家齐集在皇后餐厅,看起来都有点紧张,犹如等待考试的学生,张学友、刘嘉玲、张国荣等先后频遭几十个NG(重拍),最少的梁朝伟也需拍6条才过。轮到张曼玉时她就坦率地向王家卫表明:‘我刚刚开始知道怎样去做,但已经天亮,大家筋疲力尽,不如今晚不要再拍了,好吗?’导演即时喊停,一旁的刘德华就这样白等一晚。”所以“幸好有这晚,否则也不可能拍到六人同场的珍贵海报”。

在电影中,群星却没有同时出现在皇后饭店。这里是张国荣与养母潘迪华发生争执的地点,也是舞女刘嘉玲向张学友道别的场所。曾经剧组拍摄了其中四位演员在皇后饭店里一些单独的镜头:刘嘉玲抽烟,梁朝伟用玉色的咖啡杯喝咖啡,张学友在梳头,张国荣吃着菠萝冰。这些镜头本来要组成另一部片子《皇后饭店的日与夜》,却因各种原因搁浅。影片投资人邓光荣说,让这些光影的片段还是以故事的形式流传吧。

皇后饭店刚好在1952年英国女皇登基时开业,因此得名。除西饼外,主打俄罗斯式西菜。创始人于永富先生曾是旧上海首屈一指的俄菜高手。第一家皇后饭店在1954年歇业。3个月后,于永富的儿子于永义在铜锣湾希慎重道8号将店重新开张,在装修和气氛上都延续了老店的特色。《阿飞正传》的美术指导张叔平就告诉我,当时在皇后饭店里拍的戏,只是桌子上的餐具有些改变,其他保持原样基本就有60年代的氛围。遗憾的是,这家店现已停业。现在皇后饭店一共有三家,分别位于北角、太古城以及九龙塘又一城。

上环卑利街

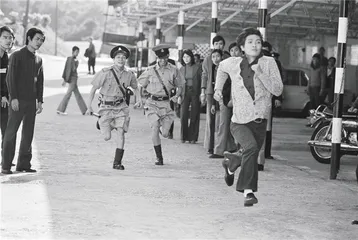

港片里一场追逐的戏,一个是在上环永乐街跑,一个其实是在湾仔来追。电影蒙太奇让这样不同时空的衔接变得自然而顺畅,但都逃不过香港土著奇夫的火眼金睛,这就是他的神奇之处。奇夫是《电影现场之旅》一书的作者,业余爱好是寻访港片中的拍摄地点。虽然不是“荣迷”,但他也帮助“荣迷”们去挖掘张国荣当年电影拍摄时在香港留下的足迹。很多“荣迷”都不能忘怀这部影片里的一场戏:张国荣扮演的“飞哥”被警察拷在路边的栏杆上,一个女人走过来,“飞哥”想借用她的发卡打开手铐。女人同意,前提是要请她看电影。不过“飞哥”只是哄她。最后那女人问他什么时候去看时,“飞哥”说:“等到4月1日再说吧!”这句有点宿命意味的话让“荣迷”们非常感慨。奇夫告诉我,他就是根据镜头背景中荷里活道上已经停用了的警察宿舍,确定了这幕戏的拍摄地是在旁边的卑利街上。

尖沙咀半岛酒店以及太空馆一带

由中环码头乘坐天星小轮至对岸九龙半岛的尖沙咀,下船之后沿梳士巴利道东行,马上就可以看到著名的半岛酒店。陪伴我的奇夫在这时停下了脚步。“不是要带我去寻找张国荣电影里的场景吗,怎么来到了半岛酒店?”我问。

几天来和“荣迷”们接触,我当然知道张国荣曾经是半岛酒店下午茶的常客。一段轶事是张国荣在这里接受香港女作家林燕妮的专访,最后拍照的环节,他提议摄影师以酒店巴洛克式的大堂天花板为背景。“只有我才衬得起这么高贵典雅华美的场景吧。”当时张国荣半开玩笑说。于是林燕妮写道:“他神态自如地摆着各种姿态,脸孔是完全没有不好看的角度的。我便没好气地说:‘讨厌,你就是什么角度都好看。’他欣然受落,风华绝代得来却很自然而然,真的拿他没法。他就是那种自己指出自己的优点时带着坦荡荡的童真,你只会觉得他很逗,却不会觉得他自大那种人。”半岛酒店由此成为各地“荣迷”们来香港时一定要体验的地方。在这里点一份正宗的英式茶与三层碟点心,感受一下大堂华丽典雅的环境和现场乐队的演奏,如果够胆,同样在天花板下留一张照片,许多“荣迷”会觉得这样离哥哥就近了一些。

可是,张国荣的电影也有在这里拍摄么?原来奇夫让我看的是半岛酒店对面、香港太空馆门口的一片水池。张国荣1996年担纲主角的电影《色情男女》就在这里取景。他饰演的年轻导演阿星已经失业一年,生计所迫,要去接拍三级片。罗家英扮演的监制鼓动他要为影片制造噱头就要光天化日到街头拍摄。于是在这里的一处电话亭,三级片里的男女徐锦江和舒淇又摸又亲,惹来围观民众的阵阵指责。阿星则怅然若失地站在那里,脸上满是失意者的迷茫。

中上环一带的太平山街和歌赋街

《流星雨》中有这样一幕:张国荣饰演的证券经纪李兆荣在金融危机中一败涂地,由中环上班的高级白领,变为骑单车送货的工人,每日往来于街巷。如果不是奇夫介绍,我以为这只是随便选择的寻常街道。原来这条叫太平山街的街道经常出现在港片中,原因之一就是“街上总是很安静、人少车少,易于拍摄时控制现场”。奇夫说:“太平山街以及周边的社区也总有一种萧瑟阴沉的气氛,不过这应该是谙熟历史的本地人才会有的感受。1894年,这里曾经爆发鼠疫,一天内死亡就超过百人。为了控制疫情,英政府将楼宇最密集同时也是病情最严重的地区夷为平地,并将居民迁出。日后那块空地就成了一片公园。”该地区的气氛暗合了电影中所要营造的一个社会精英埋没于平民社区的沮丧氛围。它也影射了当时拍摄电影的背景:1999年,香港电影在经历了多年滑坡后,也遭到金融危机的重创。当年香港有20多个导演发动创意联盟,希望不拿片酬,拍出一批不太商业的影片。结果只有张国荣和导演张之亮履行了诺言,拍了这部联盟唯一的影片。

张国荣在影片中还几次走下石阶,再穿过一片大排档的座椅。这个名叫胜香园的大排档就位于上环歌赋街旁边,店里最著名的吃食是番茄通粉。我来到这里时正是午饭时分,附近写字楼的白领全部聚集在这里,连位子都没有。这场戏的镜头也会带到对面的九记牛腩餐馆。在摄制《流星雨》期间,张国荣会经常来到这家店吃饭。店里的伙计告诉我,张国荣每次都会点三样:一碗清汤牛腩伊面,一碟油菜,外加一杯冻奶茶。

艺穗会

张国荣在《金枝玉叶》中扮演的知名音乐制作人顾家明,对自己一手捧红却浅薄放浪的歌星女友玫瑰已心生厌倦。他戴着墨镜,一身黑衣,光着一只脚踩在没系带的靴子里,心不在焉地走过唱片公司的楼梯和走廊。最后他来到办公室,面对满桌俊男靓女的照片,盯着墙上米开朗琪罗的油画《创造亚当》,自己嘀咕道:“上帝创造人类是先创造男人,难道他也怕会爱上自己创造出来的女人?”最后他决定:“我要打造一个男人,一个普通的男人。”于是乎,各路文艺男青年蜂拥到唱片公司门口排队报名。

影片中所有唱片公司的场景,都在这个位于中环下亚厘毕道的艺穗会拍摄。在中环密集的高楼大厦中,艺穗会被描绘成绿洲般的狂欢之地。也是在这里,张国荣终于无法抑制本能地与自己打造的“普通男人”袁咏仪坐在钢琴上拥吻。这部影片最为人所津津乐道的,便是其中大胆直白的性别讨论。张国荣与女扮男装的“男人”袁咏仪、妖媚风骚的女人刘嘉玲陷入了性别恍惚的三角恋情,在曾志伟扮演的同性恋者“肥姨”的开导下,终于道出了“男又好,女又好,我净系知道我中意你”的大胆告白。

艺穗会原是牛奶公司的仓库,建于19世纪末,砖块砌成的三层小楼充满了殖民地时期的独特气息。直到上世纪70年代,这座建筑仍然是牛奶公司的总部。1982年,香港外国记者协会入驻北座。两年后,艺穗会租用了南座,作为举办和资助各类艺术活动的场所。如今,它已经成为香港最具特色的文化地标之一。

流连之所

南华体育会

在《阿飞正传》的开头,张国荣扮演的旭仔对张曼玉说出了那句经典的话:“16号,4月16号。1960年4月16号下午3点之前的一分钟你和我在一起,因为你我会记住这一分钟。从现在开始我们就是一分钟的朋友,这是事实,你改变不了,因为已经过去了。”张曼玉饰演的苏丽珍是“南华会小食部”的工作人员。美术指导张叔平为这处位于南华会的破旧空间增添了散装零食罐、木质汽水盘还有60年代才能见到的汽水冰柜,使它一下具有了当时的气息。

张国荣与南华会的关系不止于此,他也是来这里打球健身的常客。就有“荣迷”为了专门看他打球而入会。这里普通会员现在也不过是120元/年的会费,几乎人人都可以承受。在张国荣辞世后,唐唐依旧保持着每周去打羽毛球的习惯。“不过他们的水平都很高,所以几人经常占据场子里最好的位置。”看过他们打球的Scarlett这样对我说。

为你钟情咖啡店

1989年,张国荣在他的告别演唱会上曾经对歌迷许下诺言,他将来会开一家咖啡店,“荣迷”们凭借那次告别演唱会的票根就可以换取一杯免费的咖啡。这个心愿在1996年终于成为现实。张国荣开店的契机得益于1990年拍摄《阿飞正传》时认识了皇后饭店的老板娘曾佩珊,她也是这家咖啡店共同的经营者。“为你钟情”(For Your Heart Only)的名字既是张国荣的一首歌曲,也是他演过的一部电影的名字。他希望为自己的歌迷、影迷提供一个场所,也答应只要有空就会来店里小坐。“荣迷”Ginice就对我讲,如果哥哥在店里和朋友谈话,“粉丝”想得到和他拍照或者签名的机会,他希望的方式是通过侍者来传话。而当他要离店前,一定会过来满足你的要求。“我们都很尊重哥哥的想法。”至于免费咖啡,几位“荣迷”都说,票根是纪念品,如果拿去换咖啡就没有了。

咖啡店的菜单是别人来设计。曾去吃过饭的Ginice告诉我,那里所提供的都是和其他咖啡店相仿的西式简餐,没什么特点。张国荣下工夫的则是店内的设计,那是由《阿飞正传》的美术指导张叔平帮忙做的。“是以整洁、简单的色调为主;是一种低调、平静的风格。”张国荣在开业时说。能显出张国荣个人印迹的是墙壁上挂的一张《风继续吹》的金唱片,以及餐厅的背景音乐。不过曾佩珊就说,放哥哥的歌是“荣迷”们要求的,他本人来的时候就会放其他曲子,像爵士乐和古典音乐之类。

张国荣在2001年从咖啡店退股,理由是“工作太忙,没时间打理”。现在再去探访,这处位于铜锣湾靠近礼顿道和勿地臣道交口的店铺已是一家叫German 的女装店。

alabar与慕情

当我问alabar的经理Bonno这间酒吧最大的特色是什么时,Bonno给出了一个很有意思的答案:“就是别人不知道这里是间酒吧。”这家位于跑马地景光街上的酒吧从外面经过时,只能看到它的门口悬挂了一块棕色的布帘。拉开布帘,则是铁门之前的一块黑暗的空间。在其中一面墙壁上才用一种不太好辨认的英文字体写着很小的名字“alabar”。“ala”是取自上海话“阿拉”,我们的意思。

因为隐蔽,这里就成为艺人们聚会的理想场所。酒吧2000年开业,当时其中之一的股东是导演尔冬升,不过现在已经换成别人。开业13年至今,陈设和风格不曾有过什么变化,沙发和桌子都一直是褐色的基调。还保持老派的是,吧台附近有一台KTV点唱机,一旦演唱全场都能听见。张国荣的前经纪人陈淑芬在最近的电台访问中提到,《深情相拥》这首歌本来的想法是哥哥来独唱。有一晚她被邀请到alabar中,听到了辛晓琪与张国荣在合唱,觉得效果非常不错,于是就将它改为两人合唱的版本。也有“荣迷”在网上分享这样的故事:“慕名去alabar里消遣,听到有放张国荣的歌。往吧台那里一看,才知道真的是哥哥本人在唱。”

从alabar出门左拐,继续沿景光街前行,不走几步就可以到达张国荣经常光临的叫 “慕情”的餐馆。门口挂着店铺正在庆祝开业25周年纪念的横幅。厨师兼老板的日本人辰己克在大阪出生,十五六岁的年纪看了一套由威廉·霍尔登(William Holden)和珍妮弗·琼斯(Jennifer Jones)主演的电影。“电影在香港的山顶、浅水湾、湾仔和上环取景,美得不得了。”辰己克这样说。那部电影的名字就是《慕情》。餐馆专门备有一份“哥哥菜单”,方便那些前来探访的“荣迷”能够吃到张国荣当年爱吃的食物。菜单包括:和风沙律卷、淮山渍(山药)、日本长芋夹梅肉天妇罗、炸弹天妇罗(带子、虾)、什锦串烧、薯仔煮牛肉和一瓶日本清酒。

Fusion Gourmet

这家餐馆2000年时在铜锣湾开业,主打Fusion(融合)概念的无国界料理。老板娘Deborah告诉我,当年张国荣第一次来餐厅是同著名的设计师莫华柄一起。“莫先生对我们的餐馆评价不错,哥哥去找莫先生办事,也就一同来了。”一直以来,外来菜引入本土,都会有本地化的处理,尤其在外来人口混杂的香港,其实很多菜都是这样的做法。但将“创新融合菜”作为明确的菜式去经营,当时就很让人觉得新鲜。“我们总是不断努力突破,想要引导潮流。现在香港遍地都是Fusion的招牌。我们就又换了种思路,在店里开辟区域来销售新鲜进口的食材,并教会顾客怎样去烹饪。”张国荣很喜欢尝试新东西,于是逐渐就成了这家餐馆的常客。他常点的是“烤肉眼牛扒配红酒和洋葱汁”,也爱吃这里的肉酱意粉。

张国荣辞世8年后,莫华柄向《明报》周刊公布了那天他和哥哥在Fusion共用午餐的细节。2003年的3月29日,莫华柄应朋友之邀,到北京出席一个艾滋病慈善晚会,出席的嘉宾还有梅艳芳、谢霆锋、胡兵。当时梅艳芳见到他就问:“哥哥怎么样啊?”第二天,莫华柄回到香港约了张国荣4月1日在铜锣湾的Fusion餐厅吃饭。那天莫华柄刚走进餐厅,一向不迟到的哥哥已经戴着口罩坐着。他刚坐下,哥哥便很紧张地说:“隔壁有人咳嗽,你为什么不戴口罩?”张国荣当时就点了一份意大利粉,胃口还算好,两人聊了三个小时。“我觉得他非常紧张,手不停地抖。”莫华柄回忆道,哥哥还抄下了他的身份证号码,“他6个月前就问过我,那天他又问了一次”。张国荣记下了他的身份证,主要是在遗嘱中留下一份小礼物给他。莫华柄回忆,在聊天时张国荣问他:“如果你病得很重,不能治愈,你会怎样解决?”莫华柄回答说:“我会吃安眠药,万一人家找到都有得救。”可是哥哥却说:“你错了!要死,最直接是跳楼!”

怀念之地

加多利山32A与旺角花墟道周边

张国荣喜欢搬家,几乎每两年就要挪动一次。人生最后一处住所是在九龙的加多利山上。如果要上山去探访这处住宅,不如先在花墟道一带挑一些鲜花。那里的丽荣花店吴老板与张国荣熟识。他告诉我,张国荣原来总是在午夜时分下山来买花,因为其他时间一出门就有很多“粉丝”跟在后面。“他可以在我的铺子里东瞧西看长达一个小时,如果又被‘粉丝’盯上,便躲在那些茂盛的绿叶植物后面。”张国荣最喜欢白色的花:白色剑兰、白色玫瑰以及花心带一点紫色的白色兰花。“即使是快要过节的日子,他也会买这些白花。”吴老板回忆说。

东方文华酒店一带

在楼宇林立的中环,26层高的文华酒店并不是外观上取胜的建筑。然而,这家酒店却长期在港岛口碑最高,原因就在于它能为宾客提供顶级服务。在酒店工作近30年的行政副总经理黎炳沛经常拿发生在自己身上的事情举例:有一位爱吃烧牛肉的名人,有次将烧牛肉带回家,爱犬吃起牛骨来津津有味。名人将这件事情告诉给当时在餐厅任职的黎炳沛,他便记录在案,以后名人每次来吃烧牛肉,他都将牛骨包好送上,还有一句:“This is for your dog.”(这是给你的爱犬。)

在张国荣还未出名前,黎炳沛便与他相识。“还记得他当年参加丽的比赛,只是得了亚军,心里不服气,就伏在我身上大哭。”走红后的张国荣经常光临文华酒店。“他喜欢到酒店阁楼的快船廊饮下午茶,每次都只叫伯爵茶,配上一块鸡批。之后去酒店的健身室做按摩,便可消磨整整一个下午。”黎炳沛说。张国荣与一般的文华酒店的服务人员关系都很好,一位门童就提到,他平时没什么架子,新年还会给他们红包。

每年张国荣4月1日的忌日来临,文化酒店都会与歌迷组织协调如何让纪念活动有序进行。自2003年开始,每年筹办纪念活动的组织共有三个:“张国荣国际联盟”(Leslie Legacy Association)、“继续张国荣歌影迷国际联盟”(Red Mission)和“哥哥香港网站”(Gor Gor's Website),其中以Red Mission的力量最为庞大。酒店方面会专门在侧面的雪厂街开辟鲜花区,4月2日悼念活动结束,便由Red Mission安排成员来清走花束。小规模的悼念就在酒店旁边的中环遮打花园进行,人数众多的活动则会安排在尖沙咀香港文化中心广场。每年9月12日张国荣的生日,歌迷也会有聚会,气氛会稍微轻松,更加注重成员间的分享感受。

(感谢荣迷朋友Ginice,Scarlett,Christine和Karmen对本文采访提供的帮助,亦感谢三联书店(香港)的李安小姐给予的支持)(本文刊发于《三联生活周刊》2013年第12期) 明星阿飞正传香港往日时光张活海张国荣告别演唱会流行音乐张国荣