我的财产谁做主? ——北京东堂子胡同55号的拆迁诉讼

作者:王鸿谅 ( 站在院子里,王春能够抬眼遥望的,不再是风景,而是城市现代化节奏的挤压和无奈

)

( 站在院子里,王春能够抬眼遥望的,不再是风景,而是城市现代化节奏的挤压和无奈

)

“拆”字写上墙

东堂子胡同不算难找,从灯市口地铁站出来,往南,过金宝街,路东第一个胡同就是。老胡同的一部分,已经随着金宝街开发变了模样,剩下这些,被嵌入其中的现代建筑反衬得越发格格不入。

55号院就是如此,包裹着这个老四合院的两栋豪华建筑,分别是欧式风格的励骏酒店,和仿四合院风格的北京香港马会会所。站在院子里,37岁的王春能够抬眼遥望的,是城市现代化节奏的挤压和无奈。虽然在旁人看来,这个古旧的院子明显有些破败,但对王春和他的家人来说,一砖一瓦都是故事。

宅子是王春的祖父史思齐老人置下的祖产,时间可追溯到1935年8月19日。新中国成立后,1982年的《宪法》明确规定,“城市土地归属国家所有”,“国家保护公民的合法收入储蓄、房屋和其他合法财产的所有权”,土地的所有权和使用权两个概念由此被明确区分开来。1982年之前置下的那些房产,因此也从权属上被重新界定,房主们拥有的是具体可触的房屋和比较抽象的“土地使用权”。王春家的老宅子,就在1987年11月7日,由原北京市房地产管理局颁发了新的《房产所有证》。至于土地使用权证,2001年北京市统一开始地籍调查,像王春家这样的一大批房主填写了《北京市城镇国有土地登记申请书》,正式向北京国土局提出了颁发土地使用权证的申请,但该项工作很快结束,绝大多数人家的土地使用权证却一直没有颁发。

王春在老宅里出生、成长。那时候,金宝街并不存在,东堂子胡同周边是一大片类似的胡同区。这些保留着元代建筑风格的老胡同,历经变迁,规整的四合院越来越少,大杂院越来越多。在北京城市现代化的步骤里,自然显出了极度的不和谐。王春对本刊记者回忆:“大约从80年代开始,就传出了我们这里要拆迁的消息,但究竟要不要拆,什么时候拆,都不确定。”也因为这种不确定,王春的家人虽然住在老宅子里,却没有什么心思来整饬他们的四合院,“修整不是问题,房子的格局都很规整,可假如真的要拆了,那都白费了”。

( 东堂子胡同55号院,在周围建筑的映衬下,越发的格格不入 )

( 东堂子胡同55号院,在周围建筑的映衬下,越发的格格不入 )

其实,就在老胡同里的居民们揣测不定的时候,金宝街的开发已成定局。1988年,北京市政府带着金宝街“市政带危改”重点项目赴港招商,金宝街整体规划范围包括“东至朝内南小街,西至东单北大街、东四南大街,南至东堂子胡同,北至干面胡同”,总占地22.33公顷。北京市政府和东城区政府的期待值非常明确,就是要“引进资金改造王府井地区”,从王府井金鱼胡同到雅宝路打通一条40米宽的市政道路,也就是金宝街,这样王府井大街和东二环路可以直接相连,缓解王府井的交通紧张状况;同时道路两侧进行危旧房改造,解决居民住房困难。

富华集团由此和北京市政府在香港正式签约。根据当时的报道,北京市政府在这个项目中,“第一次尝试由开发商投资修路、解决居民拆迁费用,政府给予开发商道路两侧房地产的开发权及配套优惠政策的方式”,整个项目“预计总投资60亿元”。无论在政府还是开发商眼中,金宝街的项目都是毋庸置疑的“利国利民”,多方共赢。用香港富华国际集团总裁赵勇的话说,“政府没花一分钱把路修了,居民住房条件改善了,而开发商也得到了项目开发的支持,国家得到了一个地区的价值巨大增加”。

( 翠竹对面的屋子,就是史树青老人的“竹影书屋”。旁人眼中破败的院落,一砖一瓦里都是故事 )

( 翠竹对面的屋子,就是史树青老人的“竹影书屋”。旁人眼中破败的院落,一砖一瓦里都是故事 )

只是,这种多方共赢的想象,并不包含除了政府和开发商之外的第三方意见——居民们各自的真实意愿,他们才是拥有房屋所有权和土地使用权的人,对于脚下的土地,除了所有权之外,拥有其他一切合法的权利。

庞大的金宝街工程被划分为若干个地块,开发时间各有先后。东堂子胡同55号和其他几个大院属于6号地,招商引资的热潮过去6年后,2004年10月,大大的“拆”字,终于也写到了这里的墙上。盖有东城区房管局公章的拆迁公告列出了此次拆迁的范围,并明示这个地方拆迁是为了要建“四合院项目”。不过开发商提供的规划资料更加明确,这里将被建成一个集高档会所、酒店功能于一身的“传统风貌四合院群”以及几座高层写字楼和大饭店。

( 王春说他从不想成为激烈的对抗者 )

( 王春说他从不想成为激烈的对抗者 )

搬还是不搬的商议,在王春的大家庭中自然也不止一次。史思齐老人过世后,老宅子的产权由他的孩子史树青兄妹3人继承。史树青是长子,也是家族里现今最有名望的人,我国著名的史学家和文物鉴定家。王春要管史树青叫舅舅,他这一脉源自史树青的妹妹。家族的另一脉是王春的二舅,虽然共同拥有房屋的产权,但他们已定居江西。当时已经83岁高龄的史树青老人,考虑更多的并不是拆迁补偿,而是老宅子的文物价值。老人认为,这里曾经是李鸿章故居的花园部分,应该保护下来。王春回忆说:“他认为李鸿章当年在总理衙门任职时,就居住在这里和周边的院落中,但到底居住在哪一间,已经说不清了。”虽然寻找不到更实质性的证据,这个老宅子也没有被列为文保单位,但凭借老人在文物界的学识和地位,他的观点还是得到了业内的一些认同,也有人站出来呼吁。不过,这些都无法阻止“拆”字一夜间写到了他们家的墙上。

这也是让王春和东堂子胡同里许多居民纳闷的事情:“房子是我们自己的,土地使用权按照法律规定也是我们的,并没有人来跟我们商量把土地使用权收回去,怎么突然之间,土地使用权就从我们自己手里,到了开发商的手里,而我们只能接受要被拆迁的状况?”

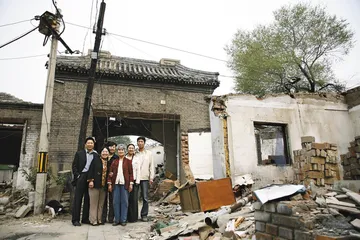

( 2009年4月18日,拆迁中的北京西城区双栅栏胡同2号院。老居民们在此合影留念 )

( 2009年4月18日,拆迁中的北京西城区双栅栏胡同2号院。老居民们在此合影留念 )

两起诉讼,一个结果

戴着眼镜的王春看起来很斯文,他被妻子归类为“知识分子”,和这个家族中的许多成员一样。他们相信法律,相信规则,希望通过正当渠道来表达诉求。在查阅了大量资料后,史家人决定开始他们的抗争,以法律为武器,从源头上来质疑这次大规模拆迁行为本身的合法性。

( 上海虹桥机场附近的一处拆迁工地(摄于2007年4月) )

( 上海虹桥机场附近的一处拆迁工地(摄于2007年4月) )

出于各种微妙考虑,远在江西的那一脉家庭成员担当起了这场诉讼的主角。2005年初,他们向北京市东城区法院提起了两份诉状:一份是针对北京市国土局的行政诉讼,状告对方“行政不作为”,非但不向自己颁发土地使用权证,反而将其转给了开发商,侵犯了自己的合法财产权益。另一份是针对开发商富华金宝公司和中国农业银行北京市东城区支行的民事诉讼,状告对方私自抵押了属于他们的土地使用权。

两起诉讼的起诉书都是律师孙茂航完成的,时隔4年,他对当年的官司还是感触良多。“选择打这两起官司,跟我们搜集到的证据有关。”孙茂航向本刊记者回忆,“拆迁布告公布后,史家人曾经到东城区国土局拆迁科去查实开发商的资质条件,在一名办公人员出示的有关证件中,他们意外地发现,包括自己祖宅在内的大量房产(主要位于金宝街6、7号地)的土地使用权,已被北京国土局出让给了开发商”。不仅如此,史家人“在北京市房屋土地权属登记中心网站上的抵押登记情况公示栏里还发现,开发商已将金宝街项目中的6、7号地抵押给了农业银行东城区支行贷了一大笔款。开发商办理抵押登记的时间有两次,分别是2003年3月和2004年9月,土地使用权的取得方式为协议出让”。

“对于已经有土地使用权拥有者的土地,要发生使用权转移时,按照相关规定,有两种情况。”孙茂航向本刊记者解释,“一种情况是开发商直接从居民手中购买,然后经国家有关部门批准;另一种情况是国家对原土地使用权人进行补偿并收回土地使用权后,才能把该土地使用权出让给另外一个民事主体。”但在东堂子胡同55号院和金宝街的其他开发地块上,都存在着同样明显的问题,孙茂航说:“从来没有任何人事先来和他们协商过要收回土地使用权,但土地使用权就已经完成了重新分配。”

从递交诉状开始,孙茂航就很清楚,“虽然我们能够提供充分的证据,在法律上都能站住脚,但现实情况远比法律要复杂,太说不清了”。和他预料的一样,行政诉讼的官司压根就没能立案,“法院不受理的理由是,当事双方应先到上级土地行政主管部门进行行政调解,如果不服调解,一方再可提起诉讼”。孙茂航说,“法院不予受理的依据是国土资源部2003年1月3日发布的《土地权属争议调查处理办法》第五条:当两个民事主体对土地产权产生纠纷,在政府调解不成的情况下,一方可对另一方提起诉讼。可在这起诉讼中,产权归属十分清楚,根本不涉及产权纠纷,完全是另一个法律关系,法院给出的解释显然是不能令人信服的”。

至于民事诉讼,2005年3月底也很快有了结果。这场诉讼的核心,在孙茂航看来,就是在原土地使用权所有者毫不知情的情况下,开发商就通过政府完成了土地所有权的转移,并且将之抵押到银行贷款的行为是否合法?“按照《担保法》第36条的规定:以出让方式取得的国有土地使用权抵押的,应当将抵押时该国有土地上的房屋同时抵押。”孙茂航说,“事实上,在开发商完成抵押行为的时候,房产证依旧还在各产权人手中。”但东城区法院的民事裁定书回避了最核心的问题,另辟蹊径地找出了一种解释来终结这场官司,“原告所诉私房不在被告取得使用权的土地范围内,被告对其用地如何处分与原告之间没有权利义务关系”,因此“原告的起诉不成立”。换成通俗的语言解释,这份裁定书说的是,不管开发商怎么得到的土地使用权,又拿着它们做了些什么,因为其中不包括你家的土地使用权,所以一切与你无关。

针对有些省市土地管理部门把未经处置的私人房屋土地使用权直接转让给开发商而引发了一系列社会问题,2004年国务院办公厅下发《关于控制城镇房屋拆迁规模严格拆迁管理的通知》,其中明确规定:“严禁未经拆迁安置补偿,收回原土地使用权而直接供应土地,并发放建设用地批准文件。”但对于王春和他的家人来说,这些白纸黑字可援引的法规,似乎依旧无法守护他们的个人财产。

虽然两起诉讼都碰壁,但写在55号院门口的“拆”字,某一天却悄悄不见了。前后的许多院子被推倒成为建筑工地的时候,这个院落依旧被保留下来。王春觉得,这多亏了舅舅史树青。史老发出呼吁之声后,他的一些学生和朋友也提供了帮助,史老也得以和开发商富华集团的董事长陈丽华直接对话,王春对本刊记者回忆:“舅舅直接跟陈丽华提出了要求,希望能够保存这个四合院,后来陈丽华的古董店开张,还请了舅舅去剪彩。”史树青老人保存老宅子的心愿,至少在他2007年11月7日逝世之前,都得到了实现。

门缝里的裁决书

王春和家人再次感受到拆迁的逼近,是从2009年初快递到家里的一份房产评估开始的。这份由宝鼎兴业房地产评估有限公司提供的评估中,东堂子胡同55号院的价格是每平方米8080元。“评估公司的人根本就没有到我们家来入户调查,怎么突然就评出了一个价格?”王春觉得奇怪,打电话到评估公司询问,得到的答复也很奇怪,“他们说这个评估是2004年做完的,一直没有给我们发过来,现在他们在整理2004年的遗留问题,就把这个评估寄过来了”。

接下来又没有了动静。直到2009年8月18日17点多,另一份通知送到家门口。这次是东城区房管局送达的调解通知书,大意是开发商因为无法和住户达成拆迁协议,所以向房管局提出裁决申请,房管局安排的调解时间是8月20日上午10点。这让王春和他的家人更纳闷,“舅舅去世后,我们从来没有和开发商有过任何直接接触,也从来没有人上门跟我们协商拆迁的事情,怎么就成了无法和我们达成协议?”

王春和他的家人还是决定寻求法律的帮助。8月19日,王春打电话到房管局拆迁科,希望能更改调解日期。另一方面,他们也开始重新聘请律师,寻找能从源头上质疑拆迁行为的法律依据。这一次,他们的新任律师杨春祥提起的依旧是行政诉讼,状告北京市房管局向开发商华富金宝公司颁发拆迁许可证的行为。8月27日,东城区法院受理了这起诉讼。如果单从过程上说,王春一家和许多拆迁户相比,已经算得上很幸运了,他们提起的诉讼,至少已经得到法院的立案受理。

一审结果是败诉。虽然上一轮的诉讼中,法院曾在判决书中认定,东堂子55号院的土地使用权不在开发商取得的国有土地使用证所确定的土地范围之内,但这一次,法院认为,“建设项目涉及市政等代征用地拆迁房屋的,办理拆迁许可证时,对于代征用地部分,不需要单独提供国有土地使用批准文件”,而东堂子胡同55号“属于市政道路代征地的规划范围”,因此法院“应对涉及国家利益的拆迁行为予以支持”。

作为旁观者,律师孙茂航对于这样的判决结果并不意外:“从这个角度提起诉讼,实在没有什么胜诉的空间,既然已经给开发商颁发了拆迁许可证,行政部门自然会有各种证据和逻辑来自圆其说。”事实的确如此,只要一片土地通过了政府的规划许可,不管它是被用于公用事业,还是商业开发,或者兼而有之,接下来一切都是顺理成章的事情,行政部门会为这片土地接下来的开发提供政策和手续上所需的全部支持。如果想从这个层面来寻找突破口,无异于以个人之力来应对整个国家机器。现行的法律条款中,显然更多地倾向于对于行政权力和行政效率的保护。王春的妻子这样对本刊记者总结:“我们的证据,全都是‘不予支持’,而对方的证据问题,都只是‘瑕疵’。”

一审判决是10月份出来的,王春上诉。但二审一直没有开庭,王春去法院咨询,得到的答复是“年底事情很多,再等等”。结果就在他们等待的时候,2009年12月18日,一份由东城区房管局下达的《城市房屋拆迁纠纷裁决书》,悄悄从门缝里塞了进来。这份《裁决书》大意是,因为原定8月20日进行的调解被拆迁人缺席,9月21日开发商又出具了对被拆迁人的补偿意见说明,因此房管局认为“我局的调解工作已经完毕”,下达了裁决书。根据这份裁决书,开发商提供一次性补偿450万元,而被拆迁人需要在收到裁决之日起16日内腾空房屋。开发商给他们提供的安置房,是通州区安顺北里的两个单元房。除了一次性补偿外,被拆迁人还有另一种选择,“在放弃货币补偿的情况下仍可选择产权调换”,不过前提是他们必须先将“全部房屋腾空交申请人之后”。

他们还在二审中的那场官司,并不妨碍房管局下达这个行政裁决。因为他们提起的行政诉讼是针对国土局颁发拆迁许可证,这和房管局下达拆迁纠纷裁决是两个独立的行政行为,并行不悖。他们可以继续等待二审,但丝毫不会影响这份裁决书的效力。因此,面对这份裁决书,他们只有两个选择:60天内提起行政复议,或者3个月内向法院起诉。行政复议的结果可想而知,如果选择起诉,他们将面临的却是另一种悖论,按照我国的《行政诉讼法》,关于诉讼期间具体行政行为的执行,我国在实践中实行“双轨制”:行政机关依照法律享有强制执行权的行为,在诉讼期间不停止执行;行政机关无强制执行权而要申请法院执行的行为,在诉讼期间原则上停止执行。在我国,具体行政行为的强制执行权原则上属于法院,但也有部分属于行政主体,房管局恰恰是其中之一,房管局下达的拆迁纠纷裁决书,具备这种强制执行的法律效力。研究者翟小波在他的论文中援引了自己的调查结果,“在规划许可和强制拆迁领域等城建领域,以广州为例,十几年的复议实践中,依申请停止执行的只有1例”。

失衡的协商

东堂子胡同55号院的诉讼,得到过诸多媒体关注,王春和他的家人也觉得,“跟许多人相比,我们已经算很幸运的了,至少我们还能发出自己的声音”。尴尬的是,这种关注,和他们所能求助的法律途径一样,似乎都无法改变他们在拆迁中的命运。

虽然对老宅有特殊情感,但王春和他的家人也并非一定要固守这个四合院,2009年的官司一审期间,他们曾经试图主动与开发商联系。王春的妻子对本刊记者回忆,“我们给陈丽华的秘书打过电话,希望能好好商量,看看怎么才能留下这个宅子,如果万一要拆,也希望能坐下来商量”。他们的心理底线是,如果要拆,起码要给一个“有诚意的东西”。但他们没有得到任何回应,他们也只能私下感叹史树青老人离去之后的“人走茶凉”。

裁决书上的事实陈述和措辞都让他们愤怒,“从来没有人入户调查,怎么就确定出了我家的面积?开发商凭什么说跟我们达不成协议,他们和我们协商过吗?”老宅子拆与不拆,通过之前的诉讼,王春他们已经很清楚,“不是我们能够决定的”。那么至少对于补偿的价格,他们应当是有发言权的吧,可现实就是这样令他们惊讶,“连这样的协商,好像都没有我们说话的份了”。

在他们收到的裁决书里,他们拥有的房屋被认定为11间,建筑面积128.6平方米。北京宝鼎兴业房地产评估有限公司的评估价格是,“房屋拆迁补偿价1152407元(未含各项补助费用),其中区位补偿价1031372元,重置成新价121035元”。而开发商在书面说明中表示,“经贵局调解,我公司同意综合开率目前房地产实际情况及该户具体情况,给予拆迁补偿及各项补助共450.1万元”。

房管局认为这个价格已经高于北京市规定的补偿标准,“但不损害双方当事人利益,应当予以支持”,但王春和他的家人并不这么想。对于房屋拆迁的货币补偿,现行的国务院《拆迁管理条例》规定,“根据被拆迁房屋的区位、用途、建筑面积等因素,以房地产市场评估价格确定。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府制定”。如果放在自由市场上,房屋的市场价格,其实就是“一个不一定非卖不可的卖主”,卖给一个“不一定非买不可的买主”时,可以协议的价格。但麻烦的是,在我们如今面临的拆迁问题上,前提已经是“非卖不可”,理论上的市场价格,其实是政府制定的价格。开发商愿意在这个标准上有所提升,在行政部门看来,已经算是仁至义尽。所以,如果被拆迁方对于价格有异议,其实很难以诉讼的方式获得突破,这不是一个可以由法律来界定的标准,而作为标准制定者的政府行政机关,可以提供充分的证据来论证标准的合理性。那么,剩下来,被拆迁人能选择的,只能是就行政程序本身提起诉讼,但也不会有什么实质意义。

完成了这些复杂的逻辑推演,结果其实很简单,面对拆迁,只能接受;面对补偿价格,同样也只能接受。如果不愿意接受,就是各种形态对峙的开始,八仙过海,各凭本事,拼毅力、拼资源、拼背景。强拆行为将成为最后的导火索,双方在对峙中积压已久的矛盾一次性爆发。那些在拆迁过程中无法通过合法渠道疏解的矛盾,最终只能以悲剧的形式一再重演。

拆迁的真实压力在2009年八九月份到来,王春的妻子也在这个时候怀孕了,她是1973年出生的,王春是1972年出生的,这个来之不易的宝宝,原本应当是这对大龄夫妻最大的幸福和期待,但3个月后,在接受采访前的一周,她刚刚接受了流产手术——肚子里的胎儿停育了。医生说,原因复杂,跟她的情绪也很有关系。这3个月里他们过的是什么样的生活?王春指着屋里的书柜,“里面的书全都换了一茬,现在都是关于拆迁的”。王春和他的家人从不想成为激烈的对抗者,用王春妻子的话来说,“都是知识分子的矜持”。但他们现在开始发现,尽管他们试图合理合法地表达诉求,但事情依旧不可逆转。“原来讲规则是没有用的,按照规则,我们同样会被逼到死胡同。”■(文 / 王鸿谅) 王春史树青房管局法律55胡同诉讼堂子北京土地使用权拆迁律师做主拆迁财产