编织西班牙

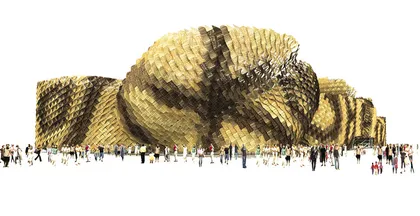

作者:贾冬婷 ( 西班牙馆效果图

)

( 西班牙馆效果图

)

浦江印象

深蓝色背景下一条银色曲线蜿蜒而行,不断放大,黄浦江逐渐清晰。出现在贝娜蒂塔·塔格利亚布(Benedetta Tagliabue)EMBT建筑事务所网站上这张Google Earth截图,标出西班牙馆的位置——黄浦江边,卢浦大桥下。“很多人对我说,‘建在桥下真是个灾难!’但我很喜欢这个地方。至少,大桥能够被看到,比如在上海交通图里,西班牙馆也因此有了标志性。这也成了我们的灵感来源之一。”贝娜蒂塔·塔格利亚布告诉本刊记者。

西班牙馆由不断变换方向和大小的几何曲面构成,匍匐在地,体量和重力颓然瓦解,所有的体块被消解为线的叠合与编织。在建筑平面图上看得更加清楚,这些看似随意的不规则曲线,事实上是由许多段规则曲线连缀而成。塔格利亚布告诉本刊记者:“我们多多少少抽取了黄浦江的线形。这也是我们的习惯手法之一,抽取地方性元素作为平面图基础,通过一种非连续的形态和不稳定的结构,将建筑消融在开阔景观之中。而且世博展馆是临时性建筑,每个展馆与另一个的关联性不强,那何妨从这片土地中寻找相关性?”

“你可以将这些曲面想象成弗拉明戈舞裙、绽放的花朵、河流……就像很多人所描述的那样。事实上,我们就是要创造一种充满动感的意象,就像现实中的城市那样,不断运动、变化。”塔格利亚布爽朗地笑道,“你知道吗?在西班牙语中‘西班牙’本身就是个阴性名词,西语中‘城市’也被赋予女性特质。”塔格利亚布有理由感到骄傲,根据建筑师协会的统计,全世界仅有不到10%的注册建筑师是女性,而赢得国家级建筑师资格的更是凤毛麟角。不仅如此,在她的丈夫、被认为最有可能承继高迪衣钵的西班牙天才建筑师恩里克·米拉莱斯(Enric Miralles)2000年英年早逝后,塔格利亚布一面作为两个孩子的母亲,一面独自支撑起EMBT建筑事务所,将丈夫生前未建成的十几个建筑变成现实,包括苏格兰国会大厦这样的重量级建筑,并在2007年赢得了世博会西班牙馆设计大奖。

与大多数崇尚理性简约的建筑师不同,塔格利亚布喜欢色彩明快、装饰性强的服饰。这也是她和米拉莱斯EMBT事务所的风格,她称之为“我们风格”。作为西班牙建筑“极少主义”传统下的异类,EMBT事务所多以线条和平面的延展性勾勒出生物机体般的多重体验空间,赋予建筑以动态和生命,并融入地景。

( 贝娜蒂塔·塔格利亚布

)

( 贝娜蒂塔·塔格利亚布

)

塔格利亚布的西班牙馆延续了这种风格。具象地看,展馆由4个不规则容器构成,她称之为“篮子”。“藤编的篮子,在概念中可以包容很多东西,不同文化的人可以在里面交流对话。西班牙馆要在最短的时间内,把城市的精华吃进肚子。”

在“我们风格”的基础上推进一步,塔格利亚布将加泰罗尼亚传统的编织工艺融入建筑:以藤条为表皮,钢管做支撑,室内用竹子和半透明纸作为材料,自然光通过织物表面的孔隙进入室内。编织来自女性建筑师特有的视角——作为原始的居所,茅屋的编织方法与后来纺织物的编织大同小异,而后者通常是女性的劳作原型,甚至是女性熟练把玩、消磨时光的东西。

( 贝娜蒂塔·塔格利亚布和EMBT建筑事务所的工作人员合影

)

( 贝娜蒂塔·塔格利亚布和EMBT建筑事务所的工作人员合影

)

塔格利亚布说,他们习惯在图纸上画出运行轨迹的曲线代表人感受空间的序列,参观者可以清晰地读到一种体验和旅程。另一个秘诀是,建筑表现图中往往由很多小块照片拼接而成,由于焦距不同每张照片之间自然会出现一些错位,拍摄时间的先后会使色调和明暗有差别,而每张照片中的微小透视变形经过累加,自然地导致了最终拼接图中沿着操作方向出现了视线弯曲,正如建筑中的曲线一样。这样的创作方式将建筑物的空间体量消解,而在很大程度上延伸了建筑的时间性,米拉莱斯也因此被称为“时间建筑师”。

18岁那年,塔格利亚布跟随叔叔第一次到中国,北京、哈尔滨、香港,构成了她对中国印象的第一幅拼贴。“几个世纪前,欧洲就在仿造很多中国文化的精华,虽然地理上比较远,但我们实际是相近的。今天,欧洲人越来越多地关注中国文化和中国设计,我觉得我们应该再利用这样的关系。”2003年她第二次来到中国,作为北京奥运会主体育场和游泳中心的评委,而且是13名评委团中的唯一的女性。她提到一个有趣的小插曲,在奥运会主体育场评选结果揭晓后,评委们开玩笑般地想要给它取个小名,“女士优先”——她随口道:“像不像‘鸟巢’?”没想到日后真的成了它广为人知的名字。

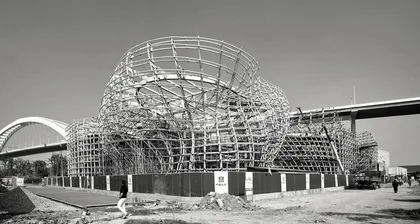

( 建设中的西班牙馆 )

( 建设中的西班牙馆 )

2003年这一次,仿佛黑白照片变成了彩色的,中国城市化的速度和伴随而来的变化让她惊讶不已,与此同时,也有很多20年前曾经鲜活的图景在速度中消失了。“因此,很重要的一点是,使城市发展,又不让传统消失。我希望在西班牙馆中引入这个命题——记忆和保留传统图景,而又不成为未来的阻碍。”塔格利亚布说。

编织

“上海世博会将接待7000万人次,大多参观者会匆匆走过,我不认为人们会专注于某一点。因此要在最短时间内给人以鲜明的第一印象。典型的西班牙印象是什么?斗牛、弗拉明戈、红酒、广场……这些符号泛滥得令人尴尬。”塔格利亚布希望找到一种表达方式,既典型,又是潜意识的。回到设计的起点:什么是世博会?主题是什么?

塔格利亚布认为世博会是有关国家形象和特质的交流、融合,而藤是中国和西班牙传统所用的材料,编织也是一种世界语言,将东西方连接。她将两种材质混合,一种是作为表皮的柔韧藤条;另一种是作为结构支撑的坚固、易建造、易控制的钢材。“编织诞生在古代工匠手中,是那时人们优质生活的一种象征。今天重塑篮子是一个找到传统,并对传统进行再创造、再发现的过程,不妨将它看做未来城市更好生活的开端。”

“若将西班牙馆表皮展开,其面积将达1.2万平方米。全部手工编织?真是太疯狂了。事实上,在我们选材的最初阶段,藤条是被直接否决了的。但为了追求展馆的半透明性,从而达到内外互动,将传统带入现在,没有比藤条更合适的材料了。”塔格利亚布说,在竞赛截止前两天,她决定用藤条。

虽然投票给它,但作为评审机构的西班牙国际展览局仍对藤编表示担忧。“脆弱的表面受损怎么办?遇到台风怎么办?……他们总是提到台风。”塔格利亚布大笑,“每一尺每一寸都是详细计算好的,所以,藤的‘皮肤’会跟钢的‘骨骼’连接得天衣无缝,不会被风吹走。”

她的EMBT事务所探索了很多方法,以创建一个藤条编织的生物机体。他们去遍寻了德国的工厂、西班牙的工匠。“藤编真是一种古老的技艺和奇妙世界。藤条的颜色从红到棕再到白,我们经过了从收获到出售藤制品的整个过程。”

“西班牙馆真正的问题是尺度。其实藤条在我们日常生活中经常见到,我自己就有很多藤编家具,比如我办公室的椅子和小桌子,椅子坏了,桌子还在用。”塔格利亚布将整个藤编表皮分解为若干小尺度面板,每一块都在中国编织而成,再将近9000块拼装在一起。最终,展馆表面形成意想不到的三维浮雕效果,重重叠叠,像鱼鳞一样。

塔格利亚布试图颠覆传统意义上的四方盒子,而通过篮子的形状探求更大的空间。利用环保的自然材料,达到连接和沟通部分的顺畅。整个建筑维持一定程度的透明,光能够随意透过藤编和钢管的外墙,射入建筑里面,使得建筑极具观赏性。钢管的运用,一方面由于它的韧性,另一方面也由于它的可拆卸性,便于日后整个建筑的改变。西班牙总代表哈维尔·贡德(Javier Conde)说,无论如何,西班牙希望能够在上海永久保留这个建筑,在世博会之后能够作为西班牙机构办公所在地。

展馆内部主要的装饰材料是竹子和半透明的纸,顶部的太阳能板则为建筑提供能源。与巴塞罗那不同,上海的夏天很热,因此塔格利亚布在展馆入口处设置了喷泉、通风口,希望在这里创造一个与城市隔离的小气候。

从西班牙馆效果图上,可以依稀辨认出一些古体书法。塔格利亚布说,他们想用不同颜色的藤条在西班牙场馆外墙拼接出汉字的诗歌。其实这些古代汉字不可能真正阅读,只是一种意象,涉及一些“最基本系统”,比如“月”、“日”和“天”。

广场和港口

这一“藤条篮子”围绕着一个椭圆形大厅展开,内部还有3个展厅。向外的大厅是塔格利亚布最喜欢的地方。“对于一个城市来说,这是一个广场,对于一个家庭来说,这是一个庭院。无论在哪里,这都是一个令人放松、休息、嬉戏、欢庆的场所。此外,它还起到了连接不同展厅的作用。向外的开口带来流通的风,但其弧度收缩,实际上还有一种被保护的感觉,就像西班牙城市最有代表性的广场空间。而在内部展厅中穿行,反而像走在大街上。”

塔格利亚布认为城市的公共性很重要。米拉莱斯在世的时候,他们就做过很多公共建筑,大学、公寓、市场……试着模糊城市里开放的空间和建筑内部封闭的空间。“没有明确界限的建筑才是好的建筑。比如我们一起设计的巴塞罗那圣卡特琳娜市场,你会发现它的房顶已经突破了房顶的界限,而走进市场去,内部的空间看起来更像是一个开放的广场。”

在她看来,公共建筑要能够回应城市,回应场地。最能清晰地表明这种想法的是苏格兰议会大厦,这个带有浓厚政治意味的项目实现了一种诗意与政治的交融。米拉莱斯曾说:“这座议会大厦必须能够反映其得以存在的土地,建筑必须从亚瑟宝座的倾斜地基上长出来.并能融入岩石周围的城市中去。”议会大厦最终被分散成为许多个单独的个体来回应城市,体现了一种民主的思想,成为建筑的精髓所在。米拉莱斯去世时这个工程只进行了一半还不到,塔格利亚布顾不得悲伤,在一片争议声中接手,2004年把它完成,如今已经成了苏格兰接待访客最多的一座建筑。

米拉莱斯生前谈到他和塔格利亚布共同创立的EMBT时,曾把一些项目形容为“绵延不断的墙壁间的回响”。空间的序列在他们手中,从未呈现出一种理性的规则和凝固的面貌,相反,每间房间像一个莫可名状的空腔,在其间穿梭游走的空气,把一种空间关联从第一个空腔依次传递到尽头的空腔。空间的每一次回响,空气的每一次激荡,都要穿行其中去感知。通过这样一种空气动力学似的传递渐变,空间序列绝不是一种僵化的关系,而生成了复杂的形态。

在塔格利亚布的西班牙馆设计中,也由一系列绵延不绝的转折墙壁构成。她常想象人在建筑周围,穿越墙和桩的间隙移动,使用者通过这种方式成为整个建筑的一部分。“如果计算整座建筑的重力,那么使用者在其中至少占1/3。”

连绵不绝的空间体验让西班牙馆有了时间性,正与“我们世代相传的城市”的展示主题吻合。在这一主题下的3个空间展示了一部西班牙城市史:“从自然到城市”,“从我们父母的城市到现在”,“从我们现在的城市到我们下一代的城市”。

遇到米拉莱斯后,塔格利亚布跟随他搬到巴塞罗那,当时正值1992年奥运会在此召开,为巴塞罗那注入催化剂。此后,她又参与了2008年北京奥运会、2008年萨拉戈萨世博会……见证了一系列城市事件的巨大推力。她相信,上海世博会也会产生强大的能量。

塔格利亚布第一次到上海,是2003年从杭州来的,“在出租车里的第一眼,就感到了这个庄严的、巨大的、充满活力的城市的磁力。从那以后,我就开始期待它的国际影响力”。

与她生活和工作所在的巴塞罗那类似,上海也是一座港口城市。“我爱上海,因为我喜欢那些能够接受外来文化并改变自身的地方,我总是对这一类型的城市感兴趣。在西班牙,具有开放性的港口城市以巴塞罗那为代表。我也曾在汉堡工作,它是上海的友好城市。汉堡虽然在德国,但它又不不太像一座德国城市,港口赋予它独特的个性。上海也类似。20世纪初它受西方影响深远,曾经的各国租界区如今形成一片欧洲特色区域;之后的影响便是东西方相互的。”

在塔格利亚布心目中,“更好的城市”是开放性的。她认为,城市开放,才有改变的意愿和能力。这是当今世界交流、变化和发展的基础。■

(文 / 贾冬婷) 西班牙编织建筑