那真荒谬

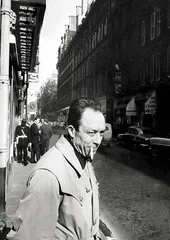

作者:曾焱 ( 1957年,加缪在法国

)

( 1957年,加缪在法国

)

1960年1月4日,在温暖的法国南部过完新年,加缪和朋友米歇尔·伽利马一起驾车返回巴黎。他们可算故交,1942年为加缪出版成名作《局外人》的,是米歇尔的叔叔、著名出版商加斯东·伽利马。那天下雨,路上车很少,米歇尔开的是豪华跑车Facel Vega,车速大约每小时130公里。下午14点15分左右,已经回到离巴黎枫丹白露不远的桑斯(Sens)附近,跑车在毫无障碍的直行路段突然失控,冲出路面,撞向右侧一棵梧桐树。加缪坐在副驾驶位置,当场死亡,米歇尔被人送往医院5天后也告不治。

加缪死时不到47岁。在他获得诺贝尔文学奖3年后,死亡介入到他和作品之间,加固了传奇和永恒。加缪的朋友都知道,他不喜欢汽车,尤其讨厌开快车。他曾说:“没有任何一种死亡比死于车祸更无意义。”最终却偏偏死于这样一场毫无预兆并且看起来令人费解的车祸。调查警员曾认为,可能是左前车胎爆裂导致驾驶失控,但这个推测最终没有得到证实。所以有人宁愿相信一切并非偶然,而是加缪本人坚信的“荒谬世界”的结局。如果他还来得及开口,恐怕会说出他最习惯的一句话:“那真荒谬。”

在车祸现场,撞至解体的汽车只剩一堆残骸,却幸存了加缪未完成的手稿《第一人》,在这部自传体小说里,主人公雅克·科梅利替他悉数回忆在阿尔及尔的少年时光,还有互爱而悲切的家人。加缪1913年出生在北非法国殖民地阿尔及利亚,身份是法国本土所称的“黑脚”,即土生土长的移民。即便在移民里,他们一家也生活在最底层。父亲是酒厂工人,第一次世界大战中应征入伍,在加缪未满1岁时阵亡。他的母亲不识字,又失聪,带了两个孩子搬到阿尔及尔贫民区,靠帮人做清洁来独自养活他们。在传记作者笔下,这个家连一本书和杂志都找不出来,却养大了一个喜欢读书的孩子。在欣赏他的老师路易·日耳曼帮助下,加缪读完中学,又考进了阿尔及尔大学哲学系。但在17岁高中会考那年,他染上肺结核,原本困顿的人生变得更加艰难。病情稍有好转后,加缪就开始用勤工的方式供养自己读大学,他做过小职员、汽车推销员甚至气象员,最终在1936年获得大学文凭并出版了第一本文集《反与正》。因为有病,他不能参加法国教师资格考试。毕业后头两年,他去了一家有社会主义思想倾向的《阿尔及尔共和报》做记者。这期间他还写出两部作品:在22岁就完成了剧本初稿《卡利古拉》,后来成为荒诞戏剧的经典代表作;第一部长篇小说《幸福的死亡》,大约是20~21岁时写的,却始终没有拿出来出版,直到车祸去世后,才在家中的一堆手稿里面被人翻出来。苏珊·桑塔拉评价加缪才华横溢、可才华肯定没有达到天才高度,但作为一个22岁的年轻人,他在《卡利古拉》里表现出来的哲学深度以及属于他的理智的敏感已经令人吃惊,尽管几年后读者才有机会看到它们。

对于法国20世纪任何一个文人或艺术家,巴黎都是经历中不可缺失的阶段,也多半是终点。加缪任主编的阿尔及尔《共和晚报》因为反法西斯立场而被查封后,1940年,他做了去巴黎的决定。在有些传记作者的意象里,此时他是一个被“绝症”预判了死亡的流放者的形象,开始后半生的迁徙和跃升。离开阿尔及利亚之前他经历过第一次婚姻,妻子是牙医的女儿,和他的低微出身不同,这个女孩属于阿尔及尔法国上流阶层,可耽于毒瘾,他们的关系只维持了两年多。到巴黎后,加缪在《巴黎晚报》找到职位,可是德军很快占领了巴黎,加缪随报社逃难到西部波尔多地区的克莱蒙费郎和里昂,此时行李箱里已经带着被他自己称为“荒谬三部曲”的未完成稿——《局外人》、《西西弗的神话》和《卡利古拉》。不久加缪失业了,再次返回阿尔及利亚,他在奥兰找到教职,并和数学老师弗朗西娜结婚。1942年8月,加缪病情加重,他和弗朗西娜决定从湿热的阿尔及尔回到战时法国,暂居中部山区的奥弗涅省(Auverne)。弗朗西娜有个亲戚在奥省的勒庞内里尔(Le Panelier)经营家庭旅馆,这里于是成了加缪夫妇1942到1944年往返于阿尔及利亚和法国的停靠。

此时《局外人》和《西西弗的神话》已交付出版,加缪在勒庞内里尔养病,读乔伊斯和普鲁斯特,并开始写新的小说《鼠疫》和剧本《误会》。在《西西弗的神话》中,副题是“论荒谬”,这是加缪哲学的起点,但悲剧人生的荒谬并未引他入虚无,而是导向激情,他要穷尽现在和一切既定,在反抗中重新获得人类的高贵。无以为生,妻子弗朗西娜不得不独自返回阿尔及尔,继续教数学。经老友介绍,加缪在伽利马出版社拿到一份“阅看”的薪水,终于有了路费可以去里昂,他熟悉的这座城市已经成为法国抵抗运动中心。在里昂的多数时候,他借住在旧币街6号一个小房间里,和抵抗组织中法国作家委员会的成员交往,包括同为抵抗战士的诗人阿拉贡。那段时间巴黎他去得不多,一年两到三次,每次一两个星期,通常住在左岸的沃基拉尔街(Vaugirard)105号,这是巴黎最长的一条老街,邻近索邦大学和伽利马出版社,老剧院奥德翁也在旁边。1943年1月,他在剧院里第一次遇见女演员玛丽亚·卡萨雷斯(Maria Casares),她很快成了法国最受欢迎的女明星,两年后出演加缪的《误会》,并和他有一段情事。也是这一年的6月,加缪再去巴黎时,在《苍蝇》的首演上初次见到萨特,开始两人之间那段著名的友谊以及1952年同样著名的决裂了断。

( 1948年,女星玛丽亚·卡萨雷斯在巴黎出演加缪的《戒严》 )

( 1948年,女星玛丽亚·卡萨雷斯在巴黎出演加缪的《戒严》 )

1943年11月,加缪从中部移居巴黎,住进拉雪兹路22号的一家旅馆里面。他参与编辑反抗组织的刊物《战斗》,为它工作4年。数年后的“反抗”系列——小说《鼠疫》(1946)、五幕剧《正义者》(1949)、哲学随笔《反抗者》(1951)都是他巴黎阶段的写作。因为童年在底层的生活经历,加缪一生反感强权。他20岁在阿尔及尔参加过法国共产党,当时并不完全出于对马克思和列宁学说的接受,而是因为法共有反法西斯的主张。对法国左派作家马尔罗和纪德的推崇,也是他倾向社会主义的原因。和与萨特的交往不一样,他对马尔罗的喜爱和敬意在生前从来没有改变过。1957年,在得知自己获得诺贝尔文学奖的时候加缪说,他更希望获奖的人是马尔罗。“深刻的情感,如同伟大的作品,比其有意表达的意义,总是涵盖得更多。”加缪在《西西弗的神话》里面写到的这段话,也许可以解释他在阿尔及利亚独立事件中的价值和现实困境。在阿尔及利亚长大的加缪,对法国人和阿拉伯人有同样的情感,这使他在50年代中期阿民族主义者和法国殖民当局的冲突中难以自处。他呼吁和平,但从来没有像萨特等法国知识分子中的大多数那样,站出来谴责法国殖民政策。在他获诺贝尔文学奖的第二天,一名斯德哥尔摩大学的阿尔及利亚籍学生在见面会上公开质问他的沉默。加缪回答说,他担心自己如果也去谴责法国殖民者,就会加剧阿民族主义者的恐怖行为,他们会将炸弹扔向无辜的“黑脚”法国人,而他们中间有他的母亲。“母亲先于正义”,加缪的诚实让人感动,然而还是未能减轻他当时在法国知识界和思想界的孤独处境。但至少,和很多同样堪称伟大的人相比,在荒谬的现实面前他从未背叛过自己的价值立场。

1960年加缪去世后,萨特在致哀词中与老友“和解”。他说,加缪通过自己对历史的拒绝,重新确立了道德事实在我们时代中心的存在。■

(文 / 曾焱) 文学荒谬那真巴黎