甲丁:春晚创作都不花心思

作者:王小峰

老百姓惯出来的老“晚会人”

三联生活周刊:现在春晚节目越来越重于形式,忽略了内容,把一种意识、信息强加给观众。早年的春晚,其实也有一种给观众传达信息的意识,但不是强加性质的,所以相对比较真实、朴实,接近观众的心理状态。到后来的春晚就是生造出一种氛围,但观众坐在电视机前,不见得能跟着这种氛围一起走。

甲丁:我觉得春晚是中国人普遍心态的体现,包括整个的场面构成,春晚越来越豪华,越来越失去当时办春晚的初衷和当时的基本诉求。因为这个国家随着整个经济形势的好转,出现了整体的浮躁情绪。中国其实是一个晚会国家,全世界任何一个国家也没有像中国举办这么多晚会,也没有像中国举办晚会这么肯烧钱。他们现在把各种各样的晚会当成政府意识形态的一个载体,那么晚会就成了政府意志、国家意志的一种表现。现在国家走向富强,于是在所有晚会中就要体现这个国家是如何富裕。造成春晚现在这种越来越空、越来越大、越来越躁的实际原因,我认为是老百姓给惯出来的。春晚就像是大家一个共同的孩子,在大家如何对待我们共同的孩子上,春晚有毛病,大家也没有觉得是怎么着了。尽管现在也有批评,但是媒体的宽容、大家对春晚的宽容把春晚给惯坏了。再一个是整个的内循环,春晚现在已经形成了一种独有的文化,形成这种文化的人,就是所谓的文化精英们,没有更新换代。央视办了这么多年春晚,还是这几个人。他们形成的这种文化的东西没有人去动摇它,也没有人去质疑它,起码在电视台内部没有人去质疑它。每年的春晚做下来,我们通过电视台渠道看到的都是大获成功,都是如何如何好。而在这种“乱乱哄哄、圆满成功”的背后,决策者们对于如何推动春晚文化,没有一个清晰思路,所以每年的春晚就这么顺着往下走。

我记得在1985年,黄一鹤曾经有意识要改变春晚的面貌,希望把春晚做成一个中国人的嘉年华,把春晚从演播室拉到体育馆,形成一个真正的大Party,但那次尝试确实没成功,因为我们在很多技术方面没办法完成那么一个宏大的构想。老百姓也确实不宽容,我觉得如果在那个基础上扩大,春晚也许是一个大的文化庙会。在一个多场景、多环境的大的文化庙会中,只要有所谓的“山寨”或草根的环境,在这个环境中一定是演什么像什么。如果你说春晚不接近生活,那赵本山每一个东西都是实实在在的,很乡土,很接近生活的。但是他在春晚这么一个豪华的环境中演,你就会觉得他缺味道,尽管他很逗乐。但如果我们给他一个场景和环境,让他再去演这个东西,他一定比现在这样生动一百倍。但老百姓不宽容,一下就把这个形式给打垮了。打得所有人,从电视台的决策者到春晚的实施者,谁也不敢越这个雷池,因为都怕挨骂。于是春晚宁可办成没有个性,因为只要有个性,一定有人喜欢有人不喜欢。没有个性大家无所谓,说不出它什么来,也不愿意造成极度的两极分化。

三联生活周刊:当年媒体对春晚的批评声音很大,但后来人们也懒得去批评了。现在春晚也知道如何利用媒体正面报道,倒不是说观众对它的批评让春晚故步自封,当年有顾忌是因为真把老百姓的声音当回事儿了,而现在是不把老百姓的声音当回事儿了。

( 央视春晚上刘谦的魔术表演点燃了“魔术热” )

( 央视春晚上刘谦的魔术表演点燃了“魔术热” )

甲丁:在大家狂批春晚的时候,还能清醒地去看待我们的文化作品,大家还能有文化态度,现在根本不可能有了。比如去年奥运会,张艺谋是第一次做这种东西,恰恰因为他是第一次,所以在他身上没有任何我们所做的以往的这种大型广场演出中的程式和套路,所以我个人认为这东西是很不错的。相比之下,到了闭幕式,陈维亚平时广场演出做得多,所以他的套路一沿用,你会有严重的不满足。春晚也是这样,大家那么熟悉这个题材,熟悉有个好处,就是实施起来要减少很多的麻烦。但是不好的是,这个题材给予大家的新鲜感能到达什么程度,大家给它的包袱,我觉得很难在这之上拔出一个新的高度。

每年的春晚都说要创新,今年也是,但在样式上,在节目整体构成上很难有创新。除了一些技术手段,随着社会的进步,水到渠成地形成新的技术手段和包装以外,本身节目很难有创新。我个人认为,实质原因是这批老的“晚会人”的能力也就到这个程度,而新的“晚会人”形成不了气候。人是决定因素,人首先就是这么一批人,做起来就很难。

25年来丢了什么?

三联生活周刊:如果说早年春晚能体现出一种精神,你觉得是什么?

甲丁:我觉得第一是,春晚跟当时的社会背景特别像,宽松、自然,从形态上讲特别重视中间的串联;从技术环节上讲,唯有这种插科打诨的形式能把这个联欢晚会的诉求表现出来。实际上,大家对春晚不满意,就因为越来越不像联欢,像是一个大型的正式演出,忽略了主持人的串联作用。你看现在有些地方台的节目,主持人在其中的作用,对于整个晚会的理念表达、气氛调度起了很大作用。这是由多个层面组成的,首先主持人整体的定位就是一种传达,不是去调度节目,是调动大家情绪。现在的主持人已经不是联欢的功能了。

再一个就是氛围功能没有了。1983年春晚,大家团团坐,所有演员坐在环境中,给主演的人当“托儿”,整个调动大家情绪,这就形成了台上台下特别明确、特别良好的互动氛围。现在台底下坐的都是各个赞助商,没有一个位子能提供给演员,除了“托儿”,没这个氛围,你就觉得不是团团坐,大家一起联欢的感觉没有了。

( 1995年春晚中毛阿敏演唱《历史的天空》 )

( 1995年春晚中毛阿敏演唱《历史的天空》 )

还有一个就是演员。在演员的使用上、功能上,更多的体现是演员去演,而忽略了整体交流。比如今年周杰伦的一句话,“有请宋祖英”,你就感觉到一下子还原到春晚联欢的本质上,而这种东西确实太少了,就是演员拿着劲儿在台上演。头几届春晚,演员是一种什么样的状态?马季主持着节目,就演去了。王景愚主持着节目,就演去了。刘晓庆主持着节目,就唱去了。演员整体的心态,和为演员设计的环节本身是轻松的。

三联生活周刊:那你觉得,这种变化,原来很轻松的,为什么会变成今天这种样子?头几届春晚的主持风格,我相信不是吸收了西方的主持风格,而是中国传统联欢晚会的主持样式。而这种主持样式的根基可能就来源于民间表演的戏曲,来自内心。但是后来将这种非常符合氛围的方式放弃了,最后都是主持人很正经地站出来,去传达一些东西。

甲丁:我觉得放弃的原因是决策层对春晚的认识有偏差,其实要主持人跟现场互动好,一点都不难。但在整个设计上、要求上,我每年都强调主持的作用,但每年我的想法都不被采纳。不是大家不认为它好,而是决策层对它的判断上跟我们有区别。把春晚变成了越来越正式的一场演出,而不是做成真正意义上的联欢,这是观念问题。

三联生活周刊:25年来,春晚越来越多地丢失了很多东西,而这种东西对于一台联欢晚会来说可能又是很珍贵的东西。25年的变迁中,真正变化最大的是形式,舞美、灯光等等,连主持人穿的衣服也比以前贵了几万倍,硬件的水平全提高了,但软件不行。

甲丁:这有几方面的原因。一是决策层对春晚的认识,觉得这样才能反映整体的社会进步,反映国家的强盛。当年的春晚出现是一种偶然,没有背负这么大的政治诉求,就是为了给大家营造一种欢乐场面,陪伴大家度过除夕这么一个特殊的夜晚。现在是要通过春晚展示国家形象,诉求不一样,在展示国家形象这个诉求前提下,给老百姓提供一台晚会。

第二是整体创作上,创作队伍的困乏和创作人员的浮躁。要支撑春晚,实际上还是要有实实在在的作品去支撑,但是在我所知道的春晚中,能够真正拿出很多精力,像陈佩斯、朱时茂那样用几个月时间去“磨”一个节目的情况确实越来越少,几乎没有了。还有语言类节目作者的整体流失,以前的梁左、冯小刚都介入春晚整体的节目创作,现在没人致力于在这天晚上作为一个创作者、有责任给大家提供一个好作品,这种人越来越少了。还得有能力去做这件事,有这个诉求,但也有能力将这个诉求体现在舞台上的人更是越来越少了。

三联生活周刊:那你觉得,这种人越来越少的原因是什么?

甲丁:以前梁左可以拿出好几个月时间为春晚写一个相声,现在根本不可能。现在如果用好几个月去写一个相声,要减少很多收入。那时候社会没有这么多的东西去诱惑他,也没有那么多机会,所以能够定下心来。现在这个社会的诱惑和各种各样的机会太多,所以造成现在的作者很难定下心来去很好完成一个作品。

还有就是春晚本身对他们构成的吸引力也不如当年那么强烈了。说实话,在春晚你的付出和你的所得是不成比例的。很多人在这种获得与付出不均衡的感觉中,会认为春晚对作者不够尊重,所以慢慢疏离了春晚。因为作者在幕后,不像演员,演员争着上春晚,露了脸跟第二年的收入和走穴是有关系的,作者不是这样。这么多年春晚也没有打破这种不均衡的比例,依然属于“义工”形式。很多人由此权衡一下利弊得失,就放弃了。

再一个就是春晚的要求越来越面面俱到,有些作者觉得很难体现自己在创作中的某种追求,某种创作理念和创作理想,这不是个人展示的平台。现在春晚很难有像王景愚的《吃鸡》、游本昌的《洗澡》这种感觉的作品,往往每个东西都要负担点“说头”,慢慢地纯娱乐的东西就越来越少。作者的创作负担太大了,还没有写,已经有很多限制了。

感人的好歌为什么越来越少?

三联生活周刊:中央电视台是一个强势媒体,这个强势媒体的平台应该推出更好的节目,春晚应该给百姓提供一种精神娱乐,但现在却越来越背离百姓。

甲丁:所以我一直说,春晚是为谁服务?我深度介入春晚已经4届了,每年我都提出春晚是为谁服务。电视台一定会说,我们是为老百姓服务。那么我们为老百姓服务,怎么去分析老百姓?每年大家往那儿一坐,都没有做这个功课,去真正分析老百姓。不管是百老汇还是好莱坞,整个在做一台节目、一个歌舞剧或片子的时候,一定是把受众放在一个特别重要的前提下,先去研究受众,再根据受众去研究剧本。但春晚没有这种概念。

三联生活周刊:春晚变得越来越霸道,是我给你什么你就得接受什么,并且在这一天其他电视台都得为它让路。这样一来就变成了垄断,因为没有竞争,央视就是标准了。

甲丁:这就说到为什么春晚年年办成这样的一个根儿上了。春晚就是垄断,就是老大。任何一个东西的优与劣都是通过比较产生的,因为没有比较,所以“我说是优就是优,我说是劣就是劣”,在那个晚上它是独一份儿。因为其他电视台都知趣,在这一天不会以任何一种方式给春晚添乱。所有电视台都形成了一种“默契”,这一天我给你春晚让道,所以造成今天这个局面。这个“默契”大家都知道,不看春晚别无选择。这种别无选择,任何一个老百姓、任何一个媒体都是无法改变的。

三联生活周刊:早期的春晚歌曲并不是专门为春晚去创作的,都是一些当年比较受欢迎的歌曲,拿到春晚去唱,但后来就有一批歌曲是专为春晚创作的,多数都是应景的。这样的话,一首真正流行的歌曲表达出的情感,跟为了某一个场面、某一个活动去写的歌曲,从创作者的心理上就不一样,表演者唱出来的感觉也不一样。

甲丁:这应该从三方面去说。春晚最早以前没有创作歌曲,是因为那时候仓促上马,大家尝试一条道。最后发现春晚是一个巨大的传媒平台以后,大家就开始为它专门写一些东西。但它一直不排斥最流行、最好的歌曲进入,每年春晚都是这样。之所以现在春晚的歌曲越来越不让大家感到满足,是因为整体创作确实也不景气。其实春晚每年也试图将当年流行的东西,比如《老鼠爱大米》、《两只蝴蝶》我们都搁进去了,也希望能唤起大家的集体记忆,引起大家的共鸣。春晚歌曲推不出来,也是跟歌曲创作整体滞后有关,所谓水涨船高。为什么1994年、1995年春晚的歌曲精彩?因为当时新生代,出来一批人和一批作品。这几年的音乐上不去,确实跟整体创作水平下降有关。

第二个方面,过去的春晚要推荐一首歌曲,是要有一个铺垫的。那时候的春晚还不是一个香饽饽,没有那么多人想往里挤,时间也不像现在这样寸秒寸金。如果想强打一首歌曲,有一个特别好的铺垫,比如《爱的奉献》,先铺垫一个小保姆的故事,然后用这个故事引出一首歌曲。大家的情绪到那儿后,一首歌曲表达了大家的心情。现在春晚的时间来不及铺垫,尤其是一首新歌,没有前铺后垫去推出一首新歌是很难的。所以你会觉得所有的歌曲出来都那么突兀,观众的情绪没有培养到那个程度。水还没有烧开呢,你就开始往里面煮东西了,那一定是煮不熟的。

第三个方面,现在的传媒跟那时候确实也不一样,所有人对音乐都见怪不怪了,于是开始在形式上想办法。今年的“英伦组合”,实际上是形式上的改变,大家尚能够接受,觉得这个节目还比较可爱,把两首大家非常熟悉的歌曲嫁接了一下,形成了形式上的创新。传媒太发达了,大家接触的渠道太多了,春晚如果没有很好的铺垫,没有很好对歌曲的准备,想推出一首歌确实很难。

三联生活周刊:从创作这方面看,晚会歌曲越写越假大空。要表达春节喜庆的心情,可以从各种各样的角度去写,但春晚的歌曲就是让人听了感觉不实在,没有太多真实意义的词语,充斥了整个春晚。

甲丁:春晚这个大的场面一形成,就把所有演员和作者给架起来了。现在写歌的,包括写流行歌的作者,特别懂得去玩味小题材、小角度,一说到给春晚写歌,就把自己给架起来了,因为他的范儿在歌里。像当年给奥运写歌,有3万首,最后谁也没想到一首《北京欢迎你》这样儿歌式、童谣式的歌曲能唱火,但春晚这个舞台是否能接受这种东西是另外一回事儿。在这个喧腾的大场面上突然冒出这么一首歌,要慢慢去培养你的情绪,这在春晚是万万不能的。就像马三立的相声永远在春晚火不了一样,因为马三立的东西是慢火烧出来的。

三联生活周刊:从一个大环境上讲,春晚模式形成后,越来越多的电视台在做这种晚会,这给后来的这些人提供了很多经验,而这些经验会告诉他们,歌词得怎么写。像你说的,上来就把自己给架起来了,这实际上是一种恶性循环,创作最基本的规律给打破了。

甲丁:对。特别典型的是去年的春晚,原来有那英和解晓东唱的《姐妹弟兄》,反映当时的冰雪灾害,最后临时给换掉了。春晚现在的要求不是说从细微的东西去表达,领导的要求不是这样。比如今年写灾区,我们当时写了一个《感恩的孩子》,从四川孩子的角度来感谢大家,结果这首歌给毙了,说它不够昂扬。其实这首歌写得特实在,可他们觉得这歌写得有一点悲,说现在重建灾区,我们需要一种昂扬。这种东西其实跟观众的欣赏、作者的创意形成一个矛盾,所以造成了现在只要一说春晚,大家只能往大了写。

三联生活周刊:春晚其实就是民俗喜庆中的一部分,但现在这一部分正趋于变成一个整体。春节是一个传统,但春晚传达传统的东西越来越不明显了。

甲丁:就是我们说的它的文化特征,它的民间、民俗、民族的文化特征确实是越来越模糊了。越来越模糊的原因,我认为确实跟整个大的社会氛围有关系,整个社会氛围比较躁,所以春晚也比较浮华,比较浮躁。再一个就是决策者对春晚整体要求不一样了,以前就是希望春晚可以让大家乐呵乐呵,而现在不仅是要大家乐呵,还要在春晚中把我们的国家意志体现得特别好。说实话,要想把国家意志体现好,还真不能用娱乐性的方式。像大阅兵,是整个国家意志的一个巨大彰显。所以说现在春晚负担的任务跟以前也不一样了,要让大家通过春晚感受到国家的变化,展现国家形象。这两个定位必然会产生这样一个现状。

三联生活周刊:一般一首春晚歌曲是怎么创作出来的?

甲丁:比如2001年刘欢的《大家一起来》,是奥运歌曲,因为2001年在“申奥”。在整个策划中我们发现,国家在如火如荼地“申奥”,我们缺乏这个题材的作品,需要写一个,就要我来写这歌曲。那么用什么角度来写这首歌?“申奥”是全民行为,所以就说来,咱们来个《大家一起来》,一起共同努力。把题目确立后,就在想谁能够表现,有这个号召力。刘欢有强烈号召力,而且刘欢也有兴趣,所以就找了刘欢。接着就商量节奏,应该是什么样的节奏。最后找了一个忙忙叨叨的节奏,用一种拉丁风格的音乐去写,能够反映当时蓬勃的心态。在定位这首歌的时候,既然是“大家一起来”,就要写出大家的感受,把大家共同完成“申奥”的心愿写出来。

春晚有时候也有微观的歌曲,比如《常回家看看》,但现在大家熟悉的流行曲,有些确实不适合春晚。这么一个大场合,显得题材过于狭窄,但要写出这种共性的东西,是可遇不可求的。像《常回家看看》,后来有很多人也在做这种东西,包括我们第二年写的《有事没事,打个电话》,都没有成功,就因为这是可遇不可求的。春晚也不是非要大的,小的也可以,但确实没有好东西。因为现在大量的演员自己都在创作,而这些演员必须要上,像宋祖英这些演员是必须要上的,很多人带着自己的歌就来了。这些作品取决于他们创作的歌曲是什么歌。这些主旋律的歌手,他们带来的歌就是大,越来越大,你必须用他们,他们又带来这种作品,那么就只能上这种作品。像这种情况真是没有办法,一堆的条子演员,都得要上。

三联生活周刊:所以春晚的这些歌曲其实很没条理。

甲丁:它没有一个完整的音乐设计,没有一个完整的音乐理念,你越来越看不出春晚的形象了。以前大街上那些歌曲我们拿上来,现在越来越少了,可以说一年都唱不红一首歌,这就需要你有一个很好的音乐设计,把晚会的音乐设计好。但是往往这些主要演员,他们自己带来的歌曲肯定不能够完整地与你的音乐设计融在一起。因为你的设计必须有一条线路,每个人在这个线路中扮演哪一站。他们上来就给你一个五花八门、万花筒式的东西,不是一个完整的构图,所有东西都是往这儿一堆,那么我只能往这儿一粘。我特别希望能有一个完整的策划,从第一到最后,能够形成一个作品,起码留下一个音乐形象。但每次都不是这样,你还没有把你的线路勾画出来,已经一堆东西贴到这儿了,所以你没法做。

三联生活周刊:刚刚我们谈到的,春晚的歌曲整个感觉越来越假,你刚刚也说是创作水准的下降,一年写不出几首好歌。把一首歌写好,花花心思去写,应该没有什么太大问题。

甲丁:之所以一年写不出几首好歌,不光是春晚,包括整个创作的集群都是这样,很难有人能坐下来好好写首歌。小柯坐下来好好写,人家把《北京记忆》写得那么漂亮,但现在很少有这种情况。有能力的人那么多工作压过来,没能力的人你给他时间他也写不出来。■

(实习生温馨对本文亦有贡献)

央视春晚25年10个经典节目

1983

1.小品:《吃鸡》

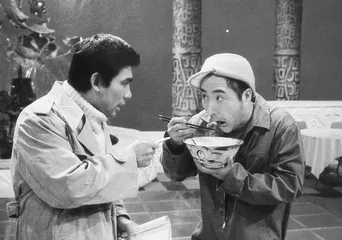

(表演者:王景愚、姜昆,1983年)

首届春晚确定了主要形式,以相声、歌舞为主,但是这个哑剧小品却在众多节目中脱颖而出,这种艺术表现形式通过春晚被人熟知,也因春晚而被人遗忘。

2.歌曲:《乡恋》

(表演者:李谷一,1983)

这首歌在1979年李谷一首唱时遭到过非议,春晚在4年后选择这首歌从某种意义上传达了一个信息——文艺逐步走向开放。

1984

3.相声:《宇宙牌香烟》

(表演者:马季,1984年)

在春晚25年历史中,一共出现过各种形式的相声节目102个,《宇宙牌香烟》作为第二届春晚的节目,至今没有任何一个相声能达到马季当年的水平,不管是春晚还是春晚之外。从春晚的相声,也能看出这门艺术的衰落。

4.小品:《吃面条》

(表演者:陈佩斯、朱时茂,1984)

在1984年春晚节目中,两位电影演员表演的小品《吃面条》成了后来流行的艺术表现形式之一,这种戏剧学院、电影学院学生作业式的表演方式,越来越成为人们喜闻乐见的节目类型之一,也变成春晚节目中越来越重要的内容。

5.歌曲:《我的中国心》

(表演者:张明敏,1984)

这是港台地区演员第一次出现在春晚的舞台上,在这届春晚上,张明敏一共唱了4首歌,其中《我的中国心》在当时中英进入香港回归实质性谈判阶段的背景下,变得具有更多特殊意义。

6.歌曲:《难忘今宵》

(表演者:李谷一,1984)

这是春晚第一次为它的节目创作歌曲,由当时著名歌星李谷一演唱。这首歌表达了人们通过一台晚会度过中国最重要的传统节日后的复杂心情,因为这两届春晚给人们留下的美好印象太多,在几千年的传统节日中又多了一份快乐。后来这首歌逐渐成为每届春晚的结束曲。

1987

7.《冬天里的一把火》

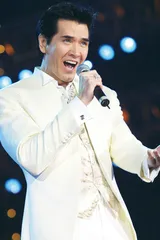

(表演者:费翔,1987)

在海外歌星出现在春晚已不足为奇时,来自美国的费翔在春晚上又烧了一把火,当时很多年轻人第一次被偶像魅力所打动,中国也从此进入一个追星族追逐偶像的年代。

1989

8.歌曲:《爱的奉献》

(表演者:韦唯,1989)

春晚第一次通过一个感人故事的方式推出一首歌曲是《血染的风采》,《爱的奉献》也是以一个故事推出一首歌曲,这首带有公益色彩且容易打动人的歌曲,在后来一段时间被广为传唱。

9.小品:《懒汉相亲》

(表演者:雷恪生、赵连甲、宋丹丹,1989)

这是话剧、影视演员宋丹丹第一次亮相春晚,并大获成功。从此宋丹丹变成了春晚的常客,她的脸上也从此印上了“小品演员”的刺青,对她而言,成亦春晚,败亦春晚。

1990

10.小品:《相亲》 (表演者:赵本山、黄晓娟,1990)

这是赵本山第一次出现在春晚,也是他在春晚表演的一系列小品中最朴实的一个。与所有春晚演员不同的是,赵本山以他巨大的能量抓回了不少失去的春晚观众,同时春晚也把这个东北二人转演员变成了一代喜剧明星。春晚与赵本山“相依为命”的方式一直延续至今,在这期间,赵本山以自己的影响力将东北话和东北文化以喜剧方式传播得越来越广。(文 / 王小峰) 甲丁花心思春晚创作