库切的三维阅读

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

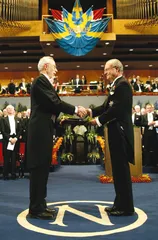

( 2003 年 12 月 10 日,诺贝尔文学奖得主库切 ( 左 ) 在瑞典斯德哥尔摩接受瑞典国王古斯塔夫的颁奖 )

( 2003 年 12 月 10 日,诺贝尔文学奖得主库切 ( 左 ) 在瑞典斯德哥尔摩接受瑞典国王古斯塔夫的颁奖 )

一个名字缩写为“JC”的老作家,应德国的出版社之约,撰写一本名为《危言》的言论集,要求是“谈论的问题争议越大越好”。他写了一系列短论:论国家的耻辱、论基地组织、论左与右、论品特、论禽流感等。同时,这位72岁的老作家,正经历着老年危机,对洗衣房遇到的窈窕女子安雅想入非非,请她做自己的打字员。这位老作家除了名字的缩写,还与库切本人有很多相似性,比如他刚从一非洲国家移民到澳大利亚,关心弱势群体。安雅和她的金融家男友艾伦与库切住在同一幢公寓,对于魅力十足的女友在楼下的老古董那儿浪费时间,他颇为反感。然而作家的遗嘱却引起了他的兴趣,于是他构思了一个金融阴谋。在这本写于2007年的书中,艾伦所使用的正是那套后来导致美国金融危机的思维模式。

在《凶年纪事》中,库切创造了一种三维叙述,每页被分割成三段,文体和视角不尽相同:第一栏《危言》,作家C先生对时政大胆发言,他长于说理,口气文雅克制;第二栏是C先生眼中的安雅,有点像一个浪漫的柏拉图式爱情小说,中间,安雅还劝C先生:“您别写那些让人打哈欠的事儿了,干吗不对板球发表一下高见呢?”于是在《危言》部分结束后,第一栏换上了《随札》,C先生谈论“一个梦”、“色欲人生”、“户外的鸟儿”;第三栏是以安雅的口气写她眼中的老作家和男友艾伦。三个栏目融会贯通读下来,会浮现出一个别有意味的整体轮廓。可以看到他们对彼此的影响,老作家和艾伦之间的仇绪,其中,艾伦的观点是作家从他的反对者的角度,对自己的观点进行大肆攻击,而C老先生酷到对此“不抱怨,不解释”。孰是孰非,就要看读者自己的知识厚度和对库切的了解深度,否则一不小心,就要被用靠谱的语气说不靠谱的话的艾伦带着跑。

书的英文版封面上,一只黑背钟鹊像一架隐形轰炸机正欲腾空而起。在《户外的鸟儿》短论中,黑背钟鹊被拟人化,神态不可一世,又非常猥琐,要求处处得到尊重,不时发出威胁。和它唱双簧的是一只凤头鹦鹉,它把公共绿地视为私产,施舍果子给来散步的作家吃。老头儿说轮不着你来施舍我,鹦鹉教育他,这是自由的世界。“《随札》中的隐喻甚至大大强化了《危言》的论说。”中国社会科学院外国文学研究所副所长陆建德在接受本刊采访时说,“库切引用的台词是符号性的。想想看,现实中哪个国家老把‘这是个自由世界’挂在嘴边。”书出版后受到赞誉,但是看到的英美方面的评论多是从其文学手法上,而陆建德说:“书中作家的时论集要拿到德国出版是和现实对应的。C先生对英美的冷嘲热讽,英美尽管说言论自由,但是出版社和报刊都实行了自我审查制度。”正是这一点被艾伦诟病,言之凿凿,嘲讽老作家在英美没市场了,要去“老欧洲”做精神领袖。“把德国叫做‘老欧洲’,是库切故意套用了拉姆斯菲尔德的叫法。”陆建德说。

《凶年纪事》中译本出版后,国内有些读者认为,库切没有必要这么做,如果要对当今的世道直接发言,《危言》部分他可以单独出书。“放在一个虚构的框架中,作家方可以进退自如。首先,我们应该了解库切是怎样的一个人。”陆建德说,“在60年代,他想要来中国教书,在越南战争的时候,他心里支持北越。他也不完全像六七十年代的革命者,他对人类改进自身是悲观的。最近十几年,库切做过很多政治演讲。之前生活在南非,他反对种族隔离,但是到90年代原来的秩序崩溃,受压迫者一旦解放,也非常可怕,又给他造成新的感触,《耻》就在讲这个问题。他曾经喜欢英国,但这些年对英国非常失望。他到澳大利亚去,看到的是英语国家在紧急关头都是联手做事情。他对美国一直批评很厉害。在他心目中没有一个政府是理想的,他说自己是无政府主义者,是因为觉得很多政府用所谓的善压迫恶,善也变成了恶。库切反思了很多我们习以为常的观念,借作家C先生之口表述,又和自己保持距离,不像品特那样怒目圆睁地谴责美国。用小说形式安全很多,C先生的短论不能说完全符合库切的想法,有些言论非常极端。”

译者文敏在接受本刊采访时说:“库切把《危言》作为‘书中书’来处理,在话语的权力范围内,将文学的表达手段用到了极致。在《论恐怖主义》那篇中,作者针对国家对公众进行信息监控的情形,说那些信息行家忘记了诗与诗意——‘那里面隐喻的火花是永远超越解码功能的,还有,那里面有着永远无法预测的阅读的可能性。’显然,他自己就是擅长利用叙述技巧超越解码功能的高手。”

( 《凶年纪事》 )

( 《凶年纪事》 )

文敏翻译过库切的4本书——《等待野蛮人》、《男孩》、《内陆深处》和《凶年纪事》,几乎每一本书,库切都采用一种新的叙述方式。她说:“我感觉库切有一个特点,就是善于以小搏大。譬如《男孩》,他能从童年的日常生活中写出巨大的文化鸿沟,而《凶年纪事》更是完全罩住了这个时代。他很崇拜托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基,可是他从未沾过像《战争与和平》、《卡拉玛卓夫兄弟》那样的大题材。我不认为他是没有能力把握宏大的历史—家族叙事,可能他明白现在不是19世纪了——也许是考虑读者的角度,这是一个心灵羸弱的时代,小题材更容易为当下读者接受。他的每一本书都很薄,译成中文一般十几万字,最厚的也只有二十几万字,他从来不写19世纪那种大部头,因为现在的图书市场就是这状况。”

“在库切所有的作品里,安雅是最令人难忘的女性之一。”陆建德说。她生性慷慨,打扮上优雅自信,爱在男性面前显摆身材,并不在乎他们生出淫念,也许不逾规矩的挑逗是生活中无伤大雅的美事。她熟谙男性的弱点,捕捉起他们意识伸出的肮脏意念来一点不留情面。她读书少,反应快,一开始作为一个尤物出场,但渐渐显出内心的正直和独立。后来她阻止了艾伦的阴谋,到母亲生活的地方去了,小说家通过她描述了人世间超越爱情和友谊的关系。“作家C和艾伦都看穿了世道,都有愤世嫉俗的一面,但重要的是具有不同的道德取向。某种程度上,可以说艾伦颠覆了C先生的人生哲学,但库切的睿智在于,他以安雅与C先生的人情温暖,颠覆了成功人士的幸福感。”文敏告诉本刊记者。

安雅曾经一度喜欢男友艾伦身上那股不要命的劲头,觉得“像他这样的人才能推动世界”。艾伦说话爱带着那种“我就是掌握答案的人”的腔调,旁征博引,充满智力优越感和压迫感,老作家显得就要在他的冷嘲热讽中败下阵来,而库切却懒得替他反驳什么。陆建德指出:“艾伦身上有股主流精英的虚伪性,夸夸其谈,所用的词语特别明显地像美国的新自由主义者、新右派说的话。库切让对手充分展现他的思维模式,展现其中的漏洞,我想,库切是假定他的读者是有辨别能力的人。艾伦善于偷换概念,他看不起C先生那样的老派人物,在批评社会主义的时候,把它等同于苏维埃政府。其实C先生支持社会主义的一些政策,并不是说支持东德和苏联。艾伦相信绝对的市场,借用了很多哲学概念和金融术语掩饰他的贪婪本质,为自私动机做辩护。表面上,他似乎把世界看得特别透,很多问题都能回答,如果你顺着他的思路走,最后发现一定是符合他的利益的。但他们总体的把握是一个虚构,艾伦以非常成熟老练的语言,维护的是一个弱肉强食的系统。他表现得好像很理性,但这套想法即使在西方也不断受到置疑,他认为如果人人追求利益,这个社会本体就会达到和谐,任何国家性质的干预都会导致倒退。他们反对缩小贫富差距,反对国家干预企业活动。这种观念这几个月在美国遭到巨大失败,而金融危机发生,首先想到让国家救市的也是这批人。”■ 阅读三维库切