打破围墙的虚拟博物馆

作者:何潇 1月24日,苹果家的Mac(Apple Macintosh)就整整25岁了。这个被当成女人走向衰老临界点的25岁,放到电脑世界里,要来得更为残忍一点,是足以入住博物馆的祖母级高龄。Mac机的第一批拥趸,那些在当年被看成是“叛逆先锋”的年轻人,如今也已届中年。只有Mac依然皮肤光亮,青春不老。让Mac成为博物馆的馆藏文物?将这个建议提给乔布斯(Steve Jobs),大概只能听到他鼻子里“哼”的一声,试图从他的数据库里搜索“怀古”一词,显然是寻错了地方。“我从来就不会去考虑这些。”当《连线》的记者向他提及Mac的25岁生日时,他的回答是不以为然,“在这个行业里,你若往回看,只会被击溃。你应该向前看。”

1月24日,苹果家的Mac(Apple Macintosh)就整整25岁了。这个被当成女人走向衰老临界点的25岁,放到电脑世界里,要来得更为残忍一点,是足以入住博物馆的祖母级高龄。Mac机的第一批拥趸,那些在当年被看成是“叛逆先锋”的年轻人,如今也已届中年。只有Mac依然皮肤光亮,青春不老。让Mac成为博物馆的馆藏文物?将这个建议提给乔布斯(Steve Jobs),大概只能听到他鼻子里“哼”的一声,试图从他的数据库里搜索“怀古”一词,显然是寻错了地方。“我从来就不会去考虑这些。”当《连线》的记者向他提及Mac的25岁生日时,他的回答是不以为然,“在这个行业里,你若往回看,只会被击溃。你应该向前看。”

在众多的科技“粉丝团”里,“苹果派”是最不可思议的一群,他们的举动有时会让乔布斯也目瞪口呆。比如,为眼睛只肯向前看的苹果电脑建设一个在线的虚拟博物馆。而且,其目的完全与商业无关,只是一个铁杆“粉丝”的个人行为。这个行动甚至持续了11年。1998年,一个名叫卢卡斯·弗亚蒂(Lukas Foljanty)的人在网上建立了“苹果博物馆”。他负责的不仅是日常的网络维护和数据更新,还包括财政支持:“你也许会对这个项目的经济来源感到好奇,所有费用都由我自己负担。”卢卡斯·弗亚蒂表示,他会让这个线上博物馆的非商业性保持下去,远离广告。到了今天,这个非盈利博物馆成了关于苹果历史最大的信息网站之一。在地址栏上敲入“The Apple Museum”,可以走进这个简称为TAM的线上博物馆。在这里,卢卡斯·弗亚蒂以图文形式收藏了苹果电脑各时期的产品、产品编号、公司历史,以及各路八卦和历史逸闻。比如,你可以看到苹果公司最早的logo。确切地说,这是一幅古意盎然的素描写生,出自苹果公司创始人之一罗·韦恩(Ron Wayne)的设计,看起来跟今天苹果代表的先锋形象有些背道而驰:伊萨克·牛顿先生坐在树下,正在等待苹果的敲击,他头顶上的苹果闪闪发亮,完整光滑,没有半点被“比特”过的痕迹。

在众多的科技“粉丝团”里,“苹果派”是最不可思议的一群,他们的举动有时会让乔布斯也目瞪口呆。比如,为眼睛只肯向前看的苹果电脑建设一个在线的虚拟博物馆。而且,其目的完全与商业无关,只是一个铁杆“粉丝”的个人行为。这个行动甚至持续了11年。1998年,一个名叫卢卡斯·弗亚蒂(Lukas Foljanty)的人在网上建立了“苹果博物馆”。他负责的不仅是日常的网络维护和数据更新,还包括财政支持:“你也许会对这个项目的经济来源感到好奇,所有费用都由我自己负担。”卢卡斯·弗亚蒂表示,他会让这个线上博物馆的非商业性保持下去,远离广告。到了今天,这个非盈利博物馆成了关于苹果历史最大的信息网站之一。在地址栏上敲入“The Apple Museum”,可以走进这个简称为TAM的线上博物馆。在这里,卢卡斯·弗亚蒂以图文形式收藏了苹果电脑各时期的产品、产品编号、公司历史,以及各路八卦和历史逸闻。比如,你可以看到苹果公司最早的logo。确切地说,这是一幅古意盎然的素描写生,出自苹果公司创始人之一罗·韦恩(Ron Wayne)的设计,看起来跟今天苹果代表的先锋形象有些背道而驰:伊萨克·牛顿先生坐在树下,正在等待苹果的敲击,他头顶上的苹果闪闪发亮,完整光滑,没有半点被“比特”过的痕迹。

尽管卢卡斯·弗亚蒂热情可嘉,认真态度也值得称道,但苹果博物馆却不像苹果电脑那样引人入胜,显然,有限的技术支持和经济局限是它的软肋。作为一个博物馆,它的界面看起来过于沉闷,内容也有些单调,在线主题展览更是一个都没有。挑剔的苹果“粉丝”发话说,它丝毫没有苹果博物馆该有的样子,更像一个Windows的数据档案中心,说到底,这只是一个冠以博物馆头衔的个人网站而已。为苹果博物馆做辩护的反驳者同样振振有词:就像实体博物馆最初源于私人收藏一样,像TAM这样的私人站点,当然也能被看成是虚拟世界里的私人博物馆,即便以专业博物馆的要求作为衡量,它的表现并不是那么尽善尽美。在这个问题上,争论产生了:这个被称为博物馆的事物,放到虚拟空间里,究竟该是什么样?

根据ICOM(国际博物馆理事会,the International Council of Museums)给出的权威定义,博物馆是“一个固定的、非盈利社会服务机构,其为自身发展及向公众开放所需的获取、保存、研究、交际、展览、及环境,需出于教育、学习和欣赏的目的”。而在“人人有份说话”的维基百科上,虚拟博物馆被定义成为“只存在于线上的博物馆。经常指那些利用网络技术来做展示的博物馆”。有人对这些概念嗤之以鼻——对一个正在发展的事物进行定义,根本就是个无效且无意义的举动。一个事实是,到了今天,虚拟博物馆已经不再是实体博物馆的线上搜索器,它可以是实体博物馆的线上存在,如加拿大虚拟博物馆(Virtual Museum of Canada),它的受欢迎程度绝不逊色于其实体。或者,就是一个没有实体的纯粹虚拟空间,如LIMAC(利马当代艺术博物馆,Museo de Arte Contemporáneo de Lima),一些不明就里的人,还经常将其与利马的城市博物馆混为一谈。

在虚拟世界的冲击下,城市博物馆的日子不那么好过了。青年人更愿意把时间花在网络上,对他们而言,周日逛博物馆这种活动是上个世纪老电影里才会出现的场景。2003年大张旗鼓开幕的华盛顿博物馆,开馆不过两年,就关上了大门,在政府的注资帮助下,2008年初,它再次开放,只是,不再以“城市博物馆”大肆进行标榜。同样在去年,多伦多计划在网上向公众展现城市的历史。在实体的城市博物馆里,“过去”将不是全部。“它将是一座这样的博物馆。”乔·布里奇(Joe Berridge)是多伦多城市委员会中的一员,谈到这个即将到来的博物馆,他说,“它不仅告诉我们城市的过去,同时让我们了解城市的现在和未来。”很显然,他在这里说的未来,只能出现在虚拟空间里。

此前8年,在旧金山,已经有人将城市搬上网络。在众多城市博物馆里,旧金山虚拟城市博物馆(Virtual Museum of the City of San Francisco)显得独树一帜。这个始建于1990年的虚拟博物馆,每周的点击率高达百万次。登录过这个虚拟博物馆的人,会对其上的主题展览感到难忘。像传统的城市博物馆一样,旧金山虚拟城市博物馆也有与这座城市切身相关的主题展览,如淘金热、金门大桥以及1906年大地震。观看者可以通过文本、声音、图片等各种多媒体手段了解城市的历史与文化。网络的互动特质给这座虚拟的博物馆带来了传统博物馆所没有的优势——市民参与性。在1906年大地震的特别专题中,博物馆向公众提供了一份遇难者名单,同时接受市民的名单补充,并及时更新。作为一座城市博物馆,它通过这种方式,让市民亲身参与到城市记忆的修复中来。这种亲密度,是传统博物馆所不能给予的,也对那些“网络的出现削弱了人与城市联系”的指责做出了响亮的反诘。

与那些有政府雄厚资金做底的城市博物馆不同,旧金山虚拟城市博物馆没有任何来自政府的资金资助。博物馆的管理机构是旧金山博物馆与历史学协会,其前身原是一个学术搜索机构,之后逐渐发展成为现在的在线博物馆。博物馆接受各界捐赠,也出售相关产品。现任管理员为格拉迪斯·汉森(Gladys Hansen)女士,与之并肩工作的,还有她的儿子理查德·汉森(Richard Hansen)。汉森女士今年83岁了,退休前,曾是一名图书管理员。对于自己现在管理的博物馆,她表现得信心十足,并确信其将会是正在修建的Old Mint最强有力的竞争对手。“我们的站点专题呈现好玩有趣且不同寻常的旧金山历史。”

关于虚拟博物馆是否将成为实体博物馆的劲敌,回答莫衷一是。技术万能者有他们的说辞,体验万岁者也有他们的抗辩:“即使让皮克斯公司负责动画效果,毕加索负责视觉呈现,也不能让我放弃实体博物馆。这个道理非常简单,让我站在米开朗基罗的大卫雕像面前,只需要3分钟,就可以让我犯上大卫综合征,晕倒在地;而把这个大卫放到电脑里,即便看上3年,我依然坚定如磐石。”不论技术的来势汹汹最终是否能动摇这些人对古希腊审美体验的执著,一个多数人都愿意接受的趋势是,因为虚拟博物馆的出现,博物馆的围墙正在逐渐消解,博物馆的空间被放大了。

有人在网络上进行新的尝试,将这些围墙被打破的博物馆重新结合在一起。一个名为“在线博物馆的博物馆”的站点出现了。这个简称为MoOM(the Museum of online museums)的线上博物馆由库达尔·帕特内斯(Coudal Partners)建立,他在芝加哥拥有设计与广告工作室。站点有些像博物馆的门户网站,提供了许多链接。与早期出现的博物馆信息站点,如提供欧洲主要博物馆展出信息的Euromuse或著名的在线博物馆黄页VLmp(Virtual Library museums pages)不同,MoOM给出的链接带有建立者的个人趣味,也更为五花八门。出现在MoOM链接里的地址,有些是知名的博物馆,譬如MoMA、凡高博物馆,但更多的是不知名的站点。点击这些链接,跳出来的可能是汽车旅馆标志收藏、书籍封面赏析、社团领带收集、杂志偷窃者艺廊、苏联收音机博物馆……甚至,索性就是个游戏链接,或者一些胡言乱语。这些站点有的令人欣喜,有些令人失望。并且,由于链接的多为技术脆弱、来源不明的私人站点,当点击这些充满诱惑力的古怪链接时,你满满的心很有可能被一句“对不起,您所点击的站点不存在”瞬间倒空。尽管如此,这个“博物馆的博物馆”倒真是应准了博物馆的名号,是一个名副其实收纳“博物”的“馆子”。在这个大杂烩里,生活的所有边角碎料都有出现的可能。

“MoMA的时代已经过去了,MoOM的时代到来了。”《纽约时报》带着调侃的调子说。MoMA与MoOM,两者在缩写上的相似是无关紧要的,重要之处在于:在前者兴起的时代,任何东西,哪怕是一个罐头或一根香蕉,皆可成为艺术品;而在后者出现的时代,任何东西,只要它出现在网上,就都可以出现在博物馆里。这个自称为“博物馆的博物馆”的MoOM,无疑是虚拟博物馆挑战实体博物馆的一个例子,它挑战的不是实体博物馆的客流量,而是“博物馆”这一名词在许多人心中所象征的严肃权威、不可侵犯的传统形象。

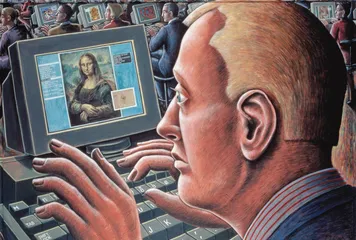

在一些有良好技术做底的虚拟博物馆里,这种颠覆显得更明显。三维技术、动画效果、视频播放以及交互式对话的出现,让它们看起来更像是某种新型网络游戏,而不是让人肃然起敬的博物馆。进入这些博物馆,你大可以将所有的严肃扔下,放开手脚,玩乐时间到了!想看电影,可以登录到富兰克林300周年的纪念网站,那里有一部非常有趣的动画片:《富兰克林的交互生平》。实际上,这不是动画片,而是做成了交互动画形式的富兰克林生平。点击相关图片,这个制作精良的剪纸动画将即刻播放。或者,登录卢浮宫罗马艺术展的网站,上面有不少以此为内容的小短片,用了黑白默片时代的拍摄手法,非常有喜剧效果。

你也可以玩一玩穿越游戏,比如“远古游记”,或者“新大陆游记”——这是西蒙·弗雷泽大学(Simon Fraser University)考古学与人类学博物馆上的两个虚拟展览,可以将你带回到远古时代和对新大陆的开发时期。初次登录这个网站,主页上逼真的三维图像会让你产生错觉,以为自己摆弄的是一款与《大航海时代》类似的游戏。实际上,它也提供一些互动游戏和互动时间选择,只是对于习惯了各路游戏的人来说,这些程序稍显简单。

相比之下,Scicity的出场要隆重得多。这个互动性相当强的网站由新西兰奥塔哥博物馆与IBM合作完成,目标人群是8岁到14岁的儿童,但并不妨碍成人在里面游戏一把。与以上提到的虚拟博物馆不同的是,Scicity是一座三维立体的虚拟城市,访问者可以通过角色扮演的方式入住其间,并参与其中的游戏。想要成为这座城市的居民,你需要进行身份注册、获取一定数量的金钱,然后进行相关物资的选购——对于新住户,Scicity可谓慷慨,提供3套房屋让你挑选。此外,参与者还需要处理一些日常生活事务,如挑选衣服、去科学馆打工赚钱……说到底,它就是一个科学城版的“第二人生”。不同的是,作为一个针对孩子的虚拟科学城,它的安全性更让人放心,而且,不时出现的知识会让参与者有意外收获。只是,若不是存心去寻根究底,真让人想象不到,这个在操作界面上与游戏无异的虚拟城市,背后竟然隐藏着一个看不见墙壁的博物馆。■ 博物馆苹果虚拟