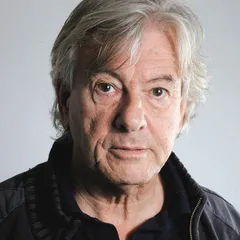

保罗·范霍文和他的《黑皮书》

作者:李东然 《黑皮书》就要在国内公映,不同以往的是,这部电影是导演保罗·范霍文告别好莱坞,重回故乡荷兰后的作品,时隔他的上一部好莱坞电影也已整整6年。问及为何抛却好莱坞创下的辉煌,保罗·范霍文认真地回答,为了寻找更大的自由。于是,电影里就处处多了属于保罗·范霍文自己的影子。

《黑皮书》就要在国内公映,不同以往的是,这部电影是导演保罗·范霍文告别好莱坞,重回故乡荷兰后的作品,时隔他的上一部好莱坞电影也已整整6年。问及为何抛却好莱坞创下的辉煌,保罗·范霍文认真地回答,为了寻找更大的自由。于是,电影里就处处多了属于保罗·范霍文自己的影子。

《黑皮书》是一部反映“二战”时荷兰的战争影片,也是一部悬疑色彩浓重的惊悚类型片。女主人公艾丽丝是一名犹太女歌手,战争阴云下,她与家人逃亡比利时途中惨遭纳粹毒手,目睹了全家人的死亡后,她留在了抵抗组织中,心甘情愿地成为准备给德军中尉蒙茨的美丽诱饵,却又不禁与蒙茨相爱。特殊的时代背景下,亲情,爱情,私欲,谎言,每人都裹挟在历史的漩涡里无法抽身,究竟谁是真凶,如何能停止这场噩梦,一本黑皮书记录了所有的真相。

导演保罗·范霍文早年毕业于著名的荷兰莱登(Leiden)大学,曾获得数学博士学位。也许正因为这特殊的教育背景,由他建构的影片总是有优秀建筑般精确浑然的美感,《黑皮书》同样不例外。镜头之间的严密叙事逻辑使得每一个悬念都安放在光滑无痕的叙事因果链上,等待观者去发掘。虽然这是一部以情感占主导,又充满了关于战争反思的电影,但观者首先获得的却是有如在阅读阿加莎·克里斯蒂侦探小说般的推理快感。

保罗·范霍文在接受采访时说:“要知道,《黑皮书》的剧本,几乎是我能找到的最好的剧本,比在美国接触到的任何剧本都要好。故事在上世纪70年代的时候就有了初稿,但一直没完成,整个故事构架还是不够完善。直到2003年初,我们终于想到故事最终应该怎么发展,于是剧本诞生了。对我个人来说,这是很重要的一件事,因为我惦记这件事已经快20年了。”

也许正是这份心中的“重要”,使保罗·范霍文做出了一个同样重要的决定——告别好莱坞,回到祖国荷兰拍摄这样一部意义特殊的电影。“我去美国的时候已经47岁,面临的文化差异和语言差异是很大的,美国的电影公司很有钱,资金上绝对没有问题,但逐渐你会发现,他们不给你充分的‘自由’。所以我在离开荷兰23年后,又回到故乡拍摄《黑皮书》。你要知道,在欧洲拍这部电影,我可以在艺术手法上自由发挥,虽然在资金这方面确实有过困难。”保罗·范霍文说。

“回顾在好莱坞的20年,开始还在磨合调整的过程中,直到2000年,我的最后一部作品《透明人》,你可以说它特效做得很好,画面很华丽,演员也相当出色,但如今看,那只是一部我感觉完全找不到自己的电影,成了我再也不想提的影片,这也是为什么我决定拍《黑皮书》的原因之一。我意识到如果不改路子,还那么拍下去,就会变成一个只为拍电影而拍电影的人,或者是为了钱什么的。于是我决定再不能那么做了,那是个错误,下一次,要拍我自己的,拍我想要的。于是就有了现在你们看到的《黑皮书》,这里有我想要的艺术性。”保罗·范霍文说。

赋予了“找回自己”这样严肃前提的《黑皮书》,果然呈现出太多与传统好莱坞商业片的不同之处。虽然故事外衣还是典型而传统的惊悚类型,影片中的人物也面临了和好莱坞类型片主人公一样等待救赎与破解谜团的任务,但《黑皮书》中少了好莱坞类型片中显而易见的英雄(拯救者)。女主人公艾丽丝背负巨大的痛苦走上复仇道路,却也成了所有人利用后的待宰羔羊,甚至最终谜团的破解者也非超人的智者,只是一位记录真相后便遭惨死的年迈律师。纯粹的英雄只活在神话中,现实里的每人在成为英雄之前,免不了先沦为历史的囚徒。

赋予了“找回自己”这样严肃前提的《黑皮书》,果然呈现出太多与传统好莱坞商业片的不同之处。虽然故事外衣还是典型而传统的惊悚类型,影片中的人物也面临了和好莱坞类型片主人公一样等待救赎与破解谜团的任务,但《黑皮书》中少了好莱坞类型片中显而易见的英雄(拯救者)。女主人公艾丽丝背负巨大的痛苦走上复仇道路,却也成了所有人利用后的待宰羔羊,甚至最终谜团的破解者也非超人的智者,只是一位记录真相后便遭惨死的年迈律师。纯粹的英雄只活在神话中,现实里的每人在成为英雄之前,免不了先沦为历史的囚徒。

影片的结尾让人印象尤深。盟军胜利,战争结束,涂害同胞以饱私欲的背叛者想要假扮死尸逃走,黑皮书里的真相浮出水面,艾丽丝终于亲手将他和他至死不渝所追逐的财富一起,锁进那口装满罪恶的棺材,静静听着棺材里的人停止了挣扎。全片最后,在孩子和丈夫的呼唤声中,艾丽丝停止了关于噩梦的回忆,温暖的夕阳中,她与丈夫、孩子相拥着走回新的家园——伊拉克。可是当镜头拉远,观众看到的却是荷枪实弹的坦克正又徐徐拉开阵势,士兵们再次端起了冲锋枪。这是一个圆满,但迥异于好莱坞Happy Ending传统的含混结局。

好莱坞呈现的战争,总要回归出一片和平与美好,《黑皮书》留下的却满是冷酷的追问,在保罗·范霍文眼中,战争犹如人间的潘多拉(如影片中艾丽丝竭尽所能扣紧的那口棺材),可是它能平静多久,人类如何真正走出战争的阴霾?保罗·范霍文说,影片最后这个命题不乏沉重,但值得所有人认真面对。

好莱坞呈现的战争,总要回归出一片和平与美好,《黑皮书》留下的却满是冷酷的追问,在保罗·范霍文眼中,战争犹如人间的潘多拉(如影片中艾丽丝竭尽所能扣紧的那口棺材),可是它能平静多久,人类如何真正走出战争的阴霾?保罗·范霍文说,影片最后这个命题不乏沉重,但值得所有人认真面对。

关于战争呈现的独特性,保罗·范霍文始终强调想要用真实引起反思。“你知道,儿时的记忆根深蒂固,我的童年就是在第二次世界大战中度过的。《黑皮书》故事发生的那个城市是当时德国扶持的伪政府所在地,是曾被德军占领的城市,1940到1945年间,我就住在那儿。我四五岁时的记忆画面都围绕在电影中的那栋大楼附近。所以,《黑皮书》里的很多场景确实是我的个人回忆,我当时亲眼见到德国人在那儿,亲眼见到他们都干了什么,这也是为什么我如此喜欢这部电影的原因之一。虽然战争爆发时我只是个孩子,但一直以来,我都在读关于战争的书,研究了二三十年。但最后却是搜集到的许多真人真事真正提醒了我,于是我把这些真实一起运用到了影片里,《黑皮书》中我最满意的就是恰如其分地还原了真实,这才是对战争的真正反思。”保罗·范霍文告诉本刊记者。

保罗·范霍文说,在电影里拍自己想要的,找到自己的声音是他眼里的成功,但他绝不因此放弃容易让观众接受的电影形式。“所以你要知道,一直以来我拍电影都是想要既成功又赚钱的。”于是,《黑皮书》同样是一部节奏明快的惊悚类型电影,保罗·范霍文说,只要易于让观众获得满足,自己愿意接受好莱坞类型电影中有益的经验模式。

保罗·范霍文说,在电影里拍自己想要的,找到自己的声音是他眼里的成功,但他绝不因此放弃容易让观众接受的电影形式。“所以你要知道,一直以来我拍电影都是想要既成功又赚钱的。”于是,《黑皮书》同样是一部节奏明快的惊悚类型电影,保罗·范霍文说,只要易于让观众获得满足,自己愿意接受好莱坞类型电影中有益的经验模式。

问及对于欧洲电影和好莱坞电影这两种电影体系的看法,保罗·范霍文告诉本刊记者,好莱坞电影有其自身的商业价值,通俗且卖座,但也不是所有的欧洲电影就一定没有市场。“80年代的荷兰有1400万或者1500万人口,我的第二部电影上映时,有300万人去看了,相当于总人口的20%,这个数据很惊人,它说明,欧洲电影是有自身的观众基础的。在我看来,成功无关于类别,关键是严谨的制作和优秀的剧本,好莱坞的类型原则在这方面提供了一部分可以借鉴的经验,而欧洲电影也有好莱坞模式下被忽视掉的那些自由。”他说。

采访最后,保罗·范霍文告诉本刊记者:“我希望中国观众能从《黑皮书》里了解到那些在荷兰真的发生过的故事,与我们一起去正视和反思历史,同时,也去享受一部精彩的悬疑惊悚电影。”■ 荷兰电影恐怖电影好莱坞战争黑皮书影视保罗·范霍文电影剧情片战争片