乾隆粉彩开光八仙过海图盘口瓶

作者:李晶晶 ( 乾隆粉彩开光八仙过海图盘口瓶

)

( 乾隆粉彩开光八仙过海图盘口瓶

)

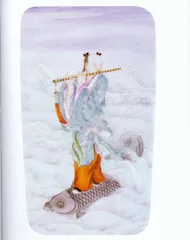

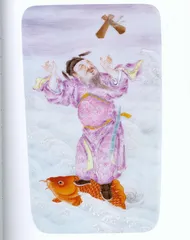

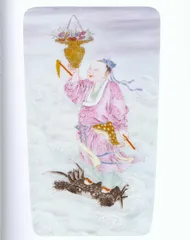

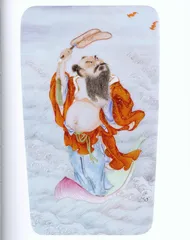

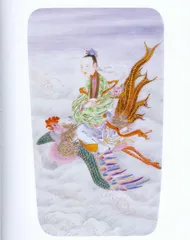

2006年北京嘉德春拍上,编号为1718号的乾隆粉彩开光八仙过海图盘口瓶的出现,引起了藏家们的兴趣。它通体呈八方形,盘口,长颈,长方形腹部八面开光且微微外凸,主体纹饰绘“八仙过海”图,以通景形式把海天一色的晴天碧浪作背景,将8位道家神仙赴阆苑玩赏牡丹、乘酒兴各显神通、漂洋过海的情景生动传神地表现出来。此外工匠巧妙地在口沿、圈足以及上下各部的衔接处,塑成规整划一的凸起装饰线,横向将瓶身分隔成6个部分,纵向以8条金彩为装饰线,整体装饰图案被分为48个部分。瓶身处采用了一种特殊工艺,即与粉彩轧道工艺相反,在彩釉地上再加绘细密的蔓草纹图案,这种工艺一般仅在十分珍贵的瓷器上才有使用,整尊盘口瓶绘满了寓意“福寿吉庆”的图案。

“像此类八面开光的盘口瓶制作工艺极高,是中国古代瓷器中制造技艺最考究的一种。”嘉德拍卖有限公司瓷器工艺品部总经理闫东梅介绍说,“要制作这样的瓷器,首先得制作大小不等、弧度不同的30余块瓷片,经黏接修胚后方能成型。同用手工拉坯即可成型的瓶体相比较,这类盘口瓶经过窑内高温烧制,导致变形和破损的概率非常大,完美的成品很难见到。我们推测它应该是为乾隆皇帝大寿时专门定做的,这类瓷器以前在拍卖市场上没见过,我们查阅中国及海外各大博物馆古代传世品资料及出版物,也没看到相关记载。”因此在拍卖前关于这只瓶子的各种猜测与传闻不绝于耳。至今能找到与它做比较的是上海博物馆收藏并展览的另一只“乾隆粉彩八仙过海图盘口瓶”,它们尺寸大小、工艺技法及绘画风格上完全一致,应为同一时期、同一窑烧制而成。

2006年6月3日拍卖当天,这件乾隆粉彩开光八仙过海图盘口瓶,从380万元起拍,经过38次叫价后,被一位电话委托买家以5280万元的价格买走,这个价格创造了中国内地瓷器拍卖的最高纪录。一只拍出天价的瓷瓶,在近半个世纪以来,一直被存放在美国一户华人家中的小阁楼里,直到2005年一次偶然的机会才得以现身。

说来倒是很有意思,这户住在美国的华人也好收藏,而且他的名字和收藏至今都是响当当,他就是民国时期著名的藏书家陈清华先生。当时的藏书界有“南陈北周”之誉,“南陈”指南方的陈清华,“北周”指天津藏书世家周叔弢。陈清华曾经在上个世纪30年代的时候以万金购得宋版台州本《荀子》20卷,轰动藏书界。他也因名定其室号为“郇斋”。陈清华收藏宋元善本、明清抄校稿本、罕见善拓逾500部,普通善本古籍不计其数,藏书质量之精,数量之多,在江南无可匹敌。

按这般说,陈清华先生是大收藏家,难道对于家中的这只乾隆粉彩开光八仙过海图盘口瓶,却不知其价值吗?

1915年陈清华以优异的成绩从复旦大学毕业,获得奖学金赴美留学,就读于旧金山的加州伯克利大学。1918年获经济学硕士学位后,在纽约两家银行任职。1919年回国后先任汉口工商银行经理,继而任中央银行秘书长、总会计,农业银行总会计、代总经理等要职。1931年与叶爱锦结婚,叶爱锦是民国初年著名的浙江财阀叶琢堂的次女。叶琢堂是支持蒋介石上台的重要金融财阀,民国期间曾任中央信托局长和中国农业银行总经理等要职,平时也喜欢收藏一些古籍善本,也就是从这时起,陈清华开始热衷于收藏。

抗战胜利后,陈清华一家返回上海居住,他时常会到广东路一带搜购古书、古物。据专家推测,陈清华收藏的这只乾隆粉彩开光八仙过海图盘口瓶就是在这段时间内购得,它和上海博物馆所藏的那只应该原为一对,至于如何分开的,如今已是无从获知。

古籍是传统收藏的第一大门类,历代藏书家辈出,曾有“典籍载祖训,金石传万代”这一说。民国初期,古籍善本的收藏更是风行一时。陈清华当时收藏的宋版台州本《荀子》20卷是以万金购得,当时的1万多块钱大洋是什么概念呢?朱家溍先生在《故宫退食录》中写道,他们家当时通过法院,去买拍卖的僧格林沁王府,是1万多一点大洋,由此可见这价钱在当时是一个天价,而当时瓷器收藏却并非主流。即便有收藏瓷器者,也以收藏明代的青花瓷器为主。想来陈清华只是看着这只乾隆粉彩开光八仙过海图盘口瓶喜庆、寓意好,买回家作为陈设装饰用品,并没有将它视为收藏品。

1949年,陈清华一家将珍藏多年的大部分古籍、古物随身携带至香港。1950到1955年,陈清华与郑振铎、赵万里联络,获周恩来总理批准,将所藏古籍善本共83部以半卖半捐赠的形式出售给了刚刚成立的新中国政府。1965年,再次将书籍碑帖25种出售给国家,此次售书,数量虽然不及前次,但多为稀世品,包括陈氏为之名号的宋版台州刻本《荀子》20卷。在陈清华的眼中,他的收藏是这些用大半生时间去收集来的古籍善本,而并非瓷器古画。1967年陈清华全家移居美国加州,定居在旧金山南湾区山景城,1978年6月10日病逝加州。去世后,陈清华的妻子叶爱锦女士将他留在上海的676部藏书捐献给国家,由上海博物馆收藏。这件乾隆粉彩开光八仙过海图盘口瓶因为没人把它当做贵重物品,多次搬迁时,对它并没太在意,致使瓷瓶身上落下几处磕碰的痕迹。到美国后,也就没再被摆放出来,一直搁放在家中储存杂物的屋中。

2000年,陈清华先生的家人经朋友介绍跟嘉德拍卖公司联络上后,陆续将其收藏的古籍善本委托拍卖。长期接触,双方也都成为朋友。2005年底,嘉德古籍善本部门的工作人员去陈清华先生家里,准备取走要拍卖的古籍善本时,陈清华家人提到,不久前清理房子,发现有一瓷器,不知是否有价值。“当时古籍部的同事把照片带来给我们看,瓶子非常精美,可他们比划尺寸说有五六十厘米的样子,我们当时就有些怀疑。”闫东梅说。

清雍正、乾隆时期是粉彩瓷器的鼎盛期,精美的器型往往诞生于此。如果是当时创烧的瓶类器物,通常器高都在50厘米以下,高度超过了50甚至60厘米,就不能排除后来仿制的可能性。最终拍卖行决定派出专家看个究竟,结果由于这只瓷瓶品相稍有欠缺,当时估价在500万~700万元之间,5280万元的成交价是之前谁都没有想到的。

清末民初和现在,是中国收藏的两个高峰期。它们相隔不过100年,可藏家们的兴趣却发生了极大的转变。那些需要静心研读、细细品味其中精妙的古籍善本已落为当今收藏之末,而有浓艳色彩的瓷器却反行其道,成为收藏的宠儿。究竟转变了的是什么?