龙泉四老

作者:葛维樱 ( 龙泉瓷“非物质文化遗产的传承人”——徐朝兴 )

( 龙泉瓷“非物质文化遗产的传承人”——徐朝兴 )

徐朝兴

徐朝兴提早半小时赴约,他的人生道路从出身贫寒、聪明的小学徒到劳模、到全国人大代表,是一条典型的计划经济时代的人才路。他现在戴瓜皮帽,黑色织锦缎棉袄上搭着红围巾,坐在自家古香古色的两层小楼里泡茶。“你来的时候,茶正好不烫嘴。”环视着满楼青瓷,他为自己一辈子的精准感到骄傲,“我还是每天早上5点半开始工作,到9点,此后一天的时间都要用来交际应酬”。

<p "="">荣誉下的一号人物

“我刚从‘南海一号’的打捞现场回来,他们请我过去,让我看看龙泉瓷,我看了一个盘一个碗,数量上这次的发现是第一位的,此前只有70年代在韩国打捞的古船里大规模发现过。”因为龙泉瓷的文物珍品存世极少,除北京故宫和台北,还有极少量在海外。但徐朝兴只评价“釉色滋润,做工精细”,“我觉得我能做出来”,徐朝兴说,“我们现在的工艺和技术进步太多了”。

几乎所有有关龙泉瓷的荣誉都能在徐朝兴身上找到。不仅是龙泉瓷,徐朝兴是浙江省青瓷协会的会长,国家级大师的称号1996年就拿到了,比其他几位早10年。刚被选为龙泉瓷“非物质文化遗产的传承人”,这才是最令他意得志满的荣誉,“这是唯一的”。

( 徐朝兴在他的工作室里精心修坯 )

( 徐朝兴在他的工作室里精心修坯 )

徐朝兴从1999年“不拿国家工资”。他的地皮是龙泉市长特批的,厂房、典雅的小楼,是龙泉当地最漂亮的私宅。“我借的银行贷款盖房子,很快就还完了,对我来说,我创作的黄金期是从这里开始。”徐朝兴为龙泉瓷厂得过最多奖状,但这些作品只有龙泉瓷厂的商标,没有他个人的印记。别人介绍他,总要先说,“他是李怀德大师的亲传弟子”。至于徐朝兴本人的家庭,则和龙泉瓷毫无关系。根据龙泉博物馆的资料记载,1957年,苏联专家在游览故宫时非常喜欢陈列的青瓷,要求买一个带走,周恩来找遍北京不得,才知道龙泉瓷失传已经几百年,于是才指示恢复龙泉瓷的生产。

师傅李怀德

( “龙泉四老”中最年轻的大师——张绍斌 )

( “龙泉四老”中最年轻的大师——张绍斌 )

徐朝兴进厂时候,师徒传帮带,已经代替了血缘在手艺人中的作用。现在徐朝兴对李怀德谈得不多,“我是被厂里安排和他学习的”。《龙泉瓷厂厂志》的作者金登兴曾与李怀德在配方试制小组共事,他说,李怀德很聪明,虽然没念过什么书,但是看图制作瓷器放大的比例很准确。有一次,他们得到一本印有乾隆诗句的画册,李怀德可以照着画册复制出里面的瓷器。他的出身不好,当时厂里同事都不大和他往来,“在技术上,他是一把手,政治上不行”。徐朝兴是厂里重点培养的对象,厂里指定李怀德教徐朝兴,这样的收徒方式并没有让李和徐形成亲如父子的关系,两人不亲近,原因没人说得清楚。李怀德把釉料配方记在巴掌大的日历纸上。金登兴很惋惜地说,李怀德死了之后,这些配方就没有了。他的女儿双目失明,徒弟和他又不亲,配方没有传下来。

李怀德只是那个年代被推出的象征性人物,“其实他是私方代表,公私合营时签名字的”。李怀德实际是民国李家的当家,但一开始并没能加入建国后的重造龙泉窑小组。其他几家的老艺人,待遇还不如李怀德,所以都没有正式收徒。这样,徐朝兴就成了50年代重造龙泉窑时唯一掌握手艺的年轻人。1959年在国庆节亮相以后,龙泉瓷入中南海紫光阁,被当做国礼不断向外馈赠,另一方面不断技术改革。

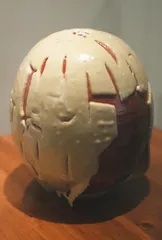

( “生命的胚胎”,张绍斌作 )

( “生命的胚胎”,张绍斌作 )

徐朝兴的家里还有一个1959年的国庆献礼盘子,确实精美。另一件徐朝兴的成名作,是70年代送给尼克松的“中美友好玲珑灯”,从景德镇的玲珑得到灵感,只要釉,不要胎,是政治规格最高的一件作品。至于其他摆设在中南海或作为国礼的作品,徐朝兴都没有刻意提及。也有人认为,玲珑灯是李怀德的作品,但徐朝兴的东西确实越来越精美。徐朝兴说:“我第一次见师傅,他让我做一把木瓜壶,我说这个线条太难了,他对我说了一句话,‘从现在开始,你就要沉下心来了。’这句话我在带徒弟的时候也说了。我的徒弟周武,现在是中国美院的陶艺系主任,第一次来见我,我让他刻一朵牡丹花。他刻了半小时就拿过来了,第一次喊我师傅,我回头一看,刻的和鸡爪子一样。我说你没有4个小时,不要拿来见我。”

当代龙泉瓷的最高身价

( “鸳鸯戏水”,张绍斌之女作 )

( “鸳鸯戏水”,张绍斌之女作 )

在国营瓷厂时,徐朝兴最多能得点荣誉,但个人并不出名。到现在,他的作品是报价最高的,单件已经达到了100万元。记者要看精品,徐朝兴并没有走向几面墙的博古架,而是转身进了自己的小书房,从一堆木盒子里挪出一个。一个圆圆的粉盒,直径30厘米左右,梅子青刻花,线条简单流畅,看不出神奇。徐朝兴一手托底,一手按盖,露出了得意的微笑,他两只手往相反的方向用力,粉盒却纹丝不动。“随便你怎么盖,盖上就扭不动,说明上下完全一致。你知道从1300摄氏度的高温里,得到这样的一致简直就是运气。”

当时带到展览上,徐朝兴给粉盒准备了布套子,“上下两个合得太完美,稍微有一点磕碰就盖不上了”。很多客户反而因此产生了兴趣,有人说要是倒水而不洒,就真是宝了。结果,随身带的矿泉水倒进去,不论怎么摇晃都没有出来。徐朝兴本来想卖掉这个粉盒,“我从来没听过拿水试的办法,这么一试,我倒不想卖了”。但价格已经出到了100万元,此前徐朝兴最贵的一件作品是70万元。他说:“我现在的车是尼桑。我也很想换辆宝马开开。于是我和他们讲,让我回去再做一个,只要能一样,我就卖掉盒子换宝马。”

( 追求作品无瑕疵的大师——毛正聪 )

( 追求作品无瑕疵的大师——毛正聪 )

结果,徐朝兴再也没能做出一样的盒子。“我是诚心诚意做的。但做瓷这件事很奇怪,和人的心情、想法都有关。我做瓷的时候,绝对不能受任何干扰。昨天有个老同事来家里找我,叫了我两声我都没有回头,当时我正在刻花,一回头我这件东西就全完了。”■

张绍斌

( “千禧”,毛正聪作 )

( “千禧”,毛正聪作 )

“龙泉瓷中断过,好就好在这里,景德镇国家投入那么多力量开发,已经没有空间了,但龙泉瓷有得是空间,很多人说南宋时就是顶峰,我觉得不是。釉水总是达不到我的理想,龙泉瓷肯定有咱们都无法想象的东西。”

靠着炉火,张绍斌坐在小竹凳上,从抽屉里翻出一个比汤圆略大的小瓷罐,“呵”,长哈一口气,“这就是类玉”。看记者不懂,又凑近用力“呵、呵”几次,粉青瓷罐的表面生出雾一般的效果。“有的釉水,有一层油似的水头,那是玻璃浮光,不是类玉。”张绍斌用朴实的语言形容,“早上的牡丹……带云挂雾的松树……”说着,他不好意思地笑了,“类玉在我脑子里,可惜我从来没有烧出来过”。

( 云龙盘,毛正聪作 )

( 云龙盘,毛正聪作 )

张绍斌在龙泉市的门面房没有招牌,临街的一面卷帘门拉得严严实实,连通着后面的小作坊也一样。51岁的“中国陶瓷艺术大师”张绍斌是“龙泉四老”中最年轻的,“我是前年才到这里来的,因为政府给了很便宜的地,以前我一直在山里烧窑”。来龙泉买瓷的散客少,大都是广东、海外的商人熟门熟路来订货,张绍斌的名片印的还是山上的电话。他懒得改,没心思去打点门面,“来买我东西的人,自然知道这里”。

秘制龙泉瓷的爷爷

( 最擅设计、追求创新的大师——夏侯文 )

( 最擅设计、追求创新的大师——夏侯文 )

龙泉的另3位大师都是瓷厂老师傅,而张绍斌是农民,他一直生活在龙泉的山中,自己琢磨着家传手艺。“我和其他3位大师比不了,我只是国家级的‘陶瓷大师’,他们得到这个称号后又被授予‘工艺美术’大师称号,级别比我高。”张绍斌的祖父张高礼,是民国时期重现青瓷的创始人之一,“清末民初,很多外国人跑到我们这深山里,龙泉的山上都是古窑。那时大批南宋时期遗留的青瓷被收购运到上海去,大古董贩子等着收”。“当时是李、张、龚3家各自秘密钻研,互相竞争,才重新又造出了龙泉瓷。此前龙泉的孙坊还有一个窑口,烧大香炉,是粗制滥造的青瓷,算是龙泉瓷的一点血脉。”当时的李、张、龚3家都仿造南宋青瓷,彼此配方保密,而且只在自家院中烧制,被当做古董卖,“几可乱真”。

“‘文革’初红卫兵来我们家抄家,在菜园里几锄头就刨出一个梅子青的牡丹瓶。”张绍斌印象最深的,是红卫兵挖出的一件“龟身龙头的鼋”。“我叔公说,那是送给蒋介石寿辰的贡品,一对给蒋,自家留了一个。”民国龙泉的地方官陈佐汉,曾拿回蒋介石回赠的“艺精陶仿”的亲笔字幅,这也是史料中对于民国时期龙泉青瓷的最高褒奖。“他给我们家复刻了一幅,亲笔的自己收着了。”陈佐汉当时曾设想过“复兴文化艺术”,希望上层拨款,把龙泉瓷不仅当做邦交礼品,更能重新发展实业。虽然梦想破灭,但陈佐汉一直将字幅悬挂在寓所中。

“解放初,我爷爷、陈佐汉还有李家和龚家的长房,都被镇压了。”张绍斌说,“民国时期只有我们家的窑不断地烧,龙泉造瓷的人多,但大都是粗白瓷的蓝边大碗,我们家,也是把青瓷搁在火焰最好的中段,上下都是白瓷,一个窑烧。当时青瓷市场小,我们这里又只通水路,抗战一来,谁还带着瓷器跑?”卖不出去,也舍不得毁掉,张高礼挑出了300件精品,全都埋在菜园地下,“除了第一个牡丹瓶,后面红卫兵挖出来的就很完好了,那是我第一次看到那么多青瓷,温润如玉”。

“我家最重釉色。好的釉水,小东西特别容易体现,所以南宋的青瓷就是这样,没什么纹饰。”这批菜园的瓷器没收后,80年代初被同乡贩卖,“最便宜的小玩意儿也要300多块钱”。1957年周恩来指示恢复龙泉瓷的生产,龙泉找来当地最有名的张、李、龚3家,成立仿古小组。“因为各家的当家长房都没了,我叔公张高岳去了。”1959年建国10周年大庆,龙泉瓷厂生产的青瓷餐具和摆设,以中国美院邓白的设计为准,使龙泉瓷重新名声大噪。但张绍斌说,“不过,这和我们家的手艺一点关系也没有了”。

民间传递渠道

父亲“文革”初去劳改,母亲带着张绍斌和姐姐生活。“母亲在生产队里的窑口帮着干活,怕我跑出去淹死,就给我一团瓷泥。我4岁就在一边捏牛,还捏得蛮像的,牛角上的花纹都有。”对于张绍斌来说,“看见山就开始找紫金土,就知道哪种土烧出来是什么颜色。”张家祖祖辈辈都在山上,作为龙泉当地烧得最好的青瓷世家总算传了下来。张高礼在的时候,用的是满山的“龙窑”。“窑头低,从窑头开始,一间一间烧上去,沿着山,好像一条龙。”李家的窑早已无存,龚家后人只能向退休后的张高岳学技,民国的陶瓷世家,显然仅存张绍斌一家,“我在龙泉市烧,我父亲70多岁了,现在还在山上烧我们家的老窑呢”。

张绍斌一直强调自己是个农民,种地出身,“我30岁时候还不曾指望,这辈子还能烧上青瓷”。叔公张高岳在“文革”中被返乡改造,张高岳的手艺当时是龙泉最好的,回到山里的生产队负责烧窑。“不是烧青瓷,生产队就烧粗瓷蓝边碗。”张绍斌说,“我们家是轮不到烧瓷的,我们只能种地,风吹日晒。”李家当时只有一个失明的女儿,张高岳有子嗣,龚家也无传人。“到‘十一届三中全会’落实了政策,我叔公被中国美院请去帮教授们烧瓷。”80年代初,张高岳退休后,才开始教徒弟,“我的堂弟,还有龚家的孩子,都来和叔公学,他们才十六七岁。我已经快30岁了,结婚要养家,白天种地,只有晚上来,做瓷器的机器就那么一台”。张绍斌于是决定自己琢磨。

“叔公和我做青瓷,当时都是偷偷摸摸,我们哪里敢让别人知道?这是山里,我们那时只会做仿古瓷,所以博物馆经常带着派出所来罚款,大概是因为凡是古代的就归博物馆管吧。”张绍斌笑着说,“后来来买的都是广东人,他们是拿出去当真古董卖?有可能。以前我爷爷和上海人打交道,现在我们是和广东人打交道。”张绍斌很崇拜爷爷,他虽然跟考察团去过日本、韩国,但自己“不善与人交往,也不爱出门”。他从不参与各种社交活动,更不会拉业务,他说:“客人自己会来买的。”

家传有天然优势,“要釉水好,最重要是配料。青瓷原料都是自己配的,我到现在还是自己在山上找土,我知道哪里是瓷土矿”。张绍斌每次向别人解释青瓷的配方和颜色时,都要眼睛朝上想个老半天,然后真诚地说:“我不知道那个化学元素叫什么。”至于最关键的配方,张绍斌一直在自己琢磨。“我的配方总是在改动,因为我一直没烧出自己心里的那个样子。”烧了20多年,张绍斌说他到现在还是经常试验,“青瓷的一切都是由原料决定,怎么配叔公不告诉我,我老是觉得,如果我爷爷在,我也不会有今天,事情太容易,就达不到精”。失败的试验品砸掉,有用的堆了几千片在房间里,“人有时候是要走一点弯路的”。

一个人的工作室

说这话时张绍斌把小凳子和茶杯都端到了窑炉前面。“釉水750摄氏度还是红的,和钢水一样,过了1200摄氏度就变白了,降到300摄氏度左右就变青了,青瓷的窑炉就是要人自己看着,否则,前功尽弃。”比起父辈的龙窑,液化气窑炉对于张绍斌是“一场革命”。“如果没有窑炉,家里也做不起来,那么龙泉瓷厂也不会被小作坊挤垮了。”张绍斌兴致很高地介绍,“左边是压力表,右边是温度表,中间是个孔,可以看。”

除了一人多高的窑炉和像个玩具似的拉坯的转盘,还有地上散放的工具,这个100平方米左右的作坊非常干净和安静。和别家作坊里堆满了成型的胎,粉末横飞,呛得睁不开眼的场面完全相反。“我不用模具,那些模具做的青瓷,猛一看造型很流畅,但禁不起细看。现在的厂子大都加一些化学颜料,让颜色更好看。但不是本来烧成的颜色不‘吸眼’。”即使是其他3位国家级大师,自家的厂里也大都会用一些模具的产品,“应付客户的订货”。张绍斌一年只做二三十件东西,“我做几百件,但是都砸了”。他的陈列室一层只有空架子,二层只有二十来件展品。“这都是我在山上做的,做出精品来要心诚,我在这里都要过第二个年了,也没做出来好东西。”张绍斌一个劲表示惭愧,“这么少,我都不好意思带人来看。”

“我本来就是在自家的小窑炉里试验出来的,我们家世代做仿古青瓷的,东西要精。”张绍斌手边都是一些特别细巧的小瓶小罐,“好东西都没有什么实际用途,把玩而已。”“这几年龙泉瓷的工艺进步了,不过造型还不行,我看了日本人做的青瓷,造型比我的还好。不过龙泉瓷最关键的还是要类玉,他们的釉水不如我。单单是这釉水,就永远做不到底。■

毛正聪

“先去陈列室参观一下吧。”在没有开始采访之前,毛正聪坚持要先看他的作品。陈列室就在办公室旁边,灯一打开,眼前一片绿。

神秘的釉料

“东山的泥,西山的土。”龙泉青瓷的神奇在于,不同的釉土配比经过烧制形成翠色。“青瓷最大的特点就是温润如玉,越像玉越好,这是追求的目标。”龙泉青瓷博物馆的吴馆长说。

在龙泉青瓷鼎盛的南宋时代,弟窑的粉青和梅子青不但颜色类似青玉,质地也超越了普通青瓷的透明玻璃釉,是乳浊釉质。现在,则是毛正聪的粉青和梅子青最具特色,“看了他的作品,一般的东西都看不上了”。

龙泉青瓷的3位国家级大师背景不同,各有擅长领域,他们的作品一眼就能辨认出。徐朝兴拜民间老艺人李怀德为师,技术很好。夏侯文是科班出身,美术功底好,善设计。业界人士说,从前在厂里是夏侯文设计出图纸,徐朝兴来做。而党委书记出身的毛正聪制作技艺和设计都不是强项,但他是“最聪明的”。他的作品设计都很简单,没有很多的花纹和装饰,景德镇可以在瑕疵上做装饰来掩盖,但毛正聪要做的是没有瑕疵。

青瓷最大的特点是釉色美。1997年,毛正聪从青瓷研究所退休后,开始把精力放在釉料研究上。釉料配方一直是厂里的机密,只有很少一部分人可以接触到。2007年《龙泉瓷厂厂志》出版,按照国家的保密规定,厂志印了两个版本,带有弟窑釉配方、哥窑铁骨试验配方等内容的版本只有两本,一本作者收藏,另一本送给了龙泉市档案馆。

毛正聪说,釉料就像米汤一样,要用不同的泥土配出来,不含任何化学成分,经试烧,检验是否达到自己的设想。但如果再问得详细些,这位老人就会狡黠一笑说“讲不清楚”。毛氏釉料的配方只传给儿子、女儿和女婿。毛正聪说,龙泉青瓷有一样的有不一样的,不一样的就是尖端的。

毛正聪烧制出来的青瓷色泽如玉,粉青绿得秀气,看起来是通透的,但摸上去却发现其实很厚。梅子青则沉稳大气,毛正聪说,“心情烦躁的时候,看到它就平静了”。

陈列室并没有想象中的恒温恒湿、保安等装置,那些毛正聪颇为得意和珍惜的作品就被他自己随意搬来搬去,记者也可以拿起把玩。毛正聪说,你现在看到的瓷器面上的光亮是火光,而古代的青瓷长时间在空气中氧化,火光被去掉了。青瓷的时间越长,才越没有火光,那样的瓷器才好看。

显赫的作品

毛正聪一直强调自己是搞技术出身。他少年丧父,家境贫寒,小学毕业后,母亲要他回乡务农,他想学一门手艺,当时村里有烧粗瓷的老板,这还不是青瓷,只是瓷制的杯子、碗之类。他就瞒着母亲偷偷在作坊里学,1957年,公私合营,毛正聪随原来的老板进入了龙泉瓷厂成了工人。

60年代,毛正聪到杭州参加群英会,在参观《浙江日报》胶印机的时候得到灵感,想研制一个自动修坯机。毛正聪说,当时都是工农干部,没文化,不同意,只有两个厂长是读过书的,同意他试一试。他利用下班后时间做试验,5年研制出了半自动修坯机。“文革”后,他担任了主管技术的车间主任。

真正开始做青瓷是在1985年,那一年,龙泉瓷厂改为厂长负责制,任厂里党委书记的毛正聪清闲下来。“我本是搞技术的人,就成立了工作室,第一个课题是哥窑系列挂盘。”一开始,各方对他的工作室并不注意,直到一年后的全国陶瓷评比中,他研制的60厘米挂盘获得了金奖,70厘米的牛纹盆被收藏到了故宫博物院。

毛正聪的陈列室里摆放着去向显赫的瓷器。珍珠梅瓶是为人民大会堂浙江厅重新装修时制作的。毛正聪说,这是他几十年经验积累下来的创新:宋代的造型、通身哥窑开片与珍珠般的粉青相结合。2005年,珍珠梅瓶还作为出访国礼赠送给了德国总理施罗德。

紫光瓶是哥窑开片。“紫光”二字来自于中南海紫光阁。1988年,毛正聪接到一个特殊的任务,要为中南海紫光阁烧青瓷,作品要放在紫光阁总理接待厅6米长的条案上。毛正聪和同事们研制了一年,最后采用了70厘米高、41厘米直径的紫光瓶。“那时,瓷厂的燃料还是煤,条件很差,装胎的匣钵要2米多高,厂里没有,到景德镇买的。”同一批一共烧了4个紫光瓶,1989年把其中两个送到了紫光阁。毛正聪很自豪地说,这两个瓶子撒切尔夫人和基辛格都很喜欢。

每一个大师都有一个自己无法复制的孤品。毛正聪的孤品是象形开片腾龙盘。它并不在毛正聪的身边。毛正聪作品的图案多为自然窑变结果,而不是人为控制,他认为,自然的东西才有生命力。腾龙盘烧制成时,毛正聪看到盘正中有一个自然形成的龙的图案,他非常激动。美中不足的是,龙的上方有一个烧坏的黑点,破坏了整个釉面效果。利用一次去北京的机会,他找到北京的一位工艺美术专家,要了一些低温釉,希望能补上这个瑕疵。

回窑重烧,温度升到1100摄氏度时,电炉丝突然断了,“当时的心情很不好,觉得盘子肯定烧坏了”。毛正聪说他于是一夜守在炉前,等待降温,“早上4点多,温度降到80摄氏度的时候,我拿出来一看,烧成了。那个烧坏的黑点变成了一个红色的圆,外面还有一层白色的晕。”毛正聪说他很珍惜这个腾龙盘,他把盘子藏起来,连身边亲人都不知道。

直到1993年,浙江省政府的工作人员在毛正聪朋友陪同下来挑一件礼物,“这礼物要很特别”。毛正聪开始并没太在意,他让来者自己选择。“挑来挑去没有满意的,我那个朋友比政府的人还着急,他把我拉到一边和我交底说,这件礼物是送给邓小平的”。毛正聪于是想到了自己珍藏的腾龙盘,“这个盘子放在他那里可能要比我这里得到更好的保存”,几经考虑,他推荐了自己的腾龙盘。毛正聪说,任何东西都是要讲缘分。■

夏侯文

夏侯文是3位大师里唯一的科班出身,1963年毕业于景德镇陶瓷学院。夏侯文脑子里全是“创新”、“发展”。他说:“仿古那都是别人的想法,别人的创意,说得不好听了就是抄袭,你自己在哪儿呢?”

现代青瓷工艺大师的作品在受人追捧的同时,也有藏家提出了质疑。什么是衡量龙泉青瓷的标准?各方都有不同的说辞。有人追求创新,希望能体现现代的设计理念;也有人追求复古,把接近历史上的龙泉青瓷作为目标。

夏侯文是3位大师里唯一的科班出身,1963年毕业于景德镇陶瓷学院。夏侯文脑子里全是“创新”、“发展”。他说:“仿古那都是别人的想法,别人的创意,说得不好听了就是抄袭,你自己在哪儿呢?”夏侯文喜欢在青瓷里加进颜色,比如绿盘子上的红鲤鱼,还有用鹅卵石、铁矿石之类的给盘子上的龙纹上色,哥窑弟窑的工艺揉在一起,在瓶子上烧出五大名窑的特点……夏侯文最喜欢的一个盘子,锃明瓦亮,和其他人追求的类玉完全两样,“我从没烧出过这样的光彩”。

对于龙泉青瓷弟窑代表性的颜色梅子青,他也有自己的理解:“我觉得我这个东西是最接近梅子青的,但别人可能说根本不是梅子青。青瓷不是奥运会,真刀真枪地比,审美标准都不一样,只能说个人爱好了。”

在藏家叶英挺眼里,建国后恢复生产的龙泉瓷跟历史上的没法比。他说龙泉瓷的标准是“薄胎厚釉”,真正的青瓷釉厚能达到胎的两倍,只有厚釉才能有类玉的温润感,亮度很温和,绝不是强烈的反光。这个难度非常大,釉水上太多,胎就垮了。现代的龙泉瓷釉水平不断提高,也很讲究创意,但从釉质和瓷质上,比起南宋相差甚远。不管设备条件怎么好,薄胎厚釉,谁家也没有解决这个问题。

叶英挺并不认可目前龙泉青瓷的工艺,同样都是在龙泉烧瓷,几千年里土质是不是一样却很难说。因失传太久,配方没流传下来,现在的青瓷都是根据民国配方改出来的。“我没办法看这些东西,因为看不上,而且当代艺术品的报价本来就很虚,刚好碰到两个土财主,一人一锤不就上去了?”

(记者/葛维樱 杨璐 摄影/于楚众) 龙泉四老