与癌共存的7种武器

作者:陈赛 1987年,当时的美国“第一夫人”南希·里根被确诊患上乳腺癌

1987年,当时的美国“第一夫人”南希·里根被确诊患上乳腺癌

新的分子靶向药物

新的分子靶向治疗是近年肿瘤学科研究的热点——它以分子生物学诊断为基础,靶向性地与肿瘤的不同特异性位点(靶标)发生作用,从而精确打击癌细胞,使其处于瘫痪,不能新陈代谢,是目前治疗癌症最有效的方式。

随着分子生物学研究的进展和对肿瘤发病分子机制认识的深入,以细胞受体、关键基因和调控分子等为“标靶”的肿瘤基因治疗手段开始进入临床。分子靶向药物中,名气较大的有Herceptin(赫赛汀,Her-2受体单克隆抗体,治疗乳腺癌)、Rituximab(美罗华,针对b细胞型非霍奇金淋巴瘤)、Tarceva(特罗凯,一种表皮生长因子受体抑制剂,治疗肺癌)、Erbitux(爱必妥,针对EGFR表皮生长因子,治疗结肠癌、肺癌)、Glivec(格列卫,针对Philadelphiav染色体设计的酪氨酸激酶抑制剂,能抑制信号传导,治疗慢性髓性白血病和恶性间质瘤)和ZD1839(易瑞沙,治疗肺癌某些亚型的表皮生长因子受体拮抗剂)等。

传统的肿瘤治疗,基本好坏不分,一律通杀。相比之下,这些靶向药物聪明许多,又称“智能炸弹”,它们只对癌细胞起作用,对正常细胞几乎没有伤害,在有效抑制癌细胞增长和扩散的同时,大幅度降低毒副作用。此外,因大多数实体肿瘤都是多靶点多环节的调控过程,研究者认为靶向治疗药物的联合应用将成为未来发展方向。

Tykerb,乳腺癌的“特洛伊木马”(化学名:Lapatinib;制药公司:葛兰素)

凯莉·米洛于2005年查出患有早期乳腺癌,立即引起了澳大利亚全国的关注,经过几个月的治疗和调养,目前已经基本恢复了健康

2007年4月,Tykerb刚获准上市,在美国已经可以买到,它是继赫赛汀后的第二个乳腺癌分子靶向新药,也是Her2阳性乳腺癌晚期病人(尤其是脑转移,因为它是小分子结构,能穿透血脑屏障)赫赛汀耐药之后的新选择。Tykerb被称为“乳腺癌的特洛伊木马”,它可以寻找到癌变细胞,并从内部攻击细胞,使其“刹车”。这种新药可以抑制乳腺癌细胞赖以生存的两种蛋白质(ErbB1 and ErbB2),而赫赛汀仅瞄准其中一种蛋白质(Her2)。

在一个乳腺癌脑转移的临床试验中,Tykerb与罗氏公司的口服希罗达合用,47位试验者中有18位的肿瘤缩小了20%,18位中的10位肿瘤缩小到原来的一半。

宋美龄1976年就被诊断出患有乳腺癌,并先后两次做了乳房切除手术

据英国《每日邮报》报道,Tykerb可以将乳腺癌扩散的速度减半,患者只需每天在家里服用一粒药片即可,可延长几个月生命。

Pertuzumab(制药公司:罗氏)

2006年6月15日,两位模特穿着艺术专业学生设计的内衣走在苏格兰爱丁堡王子大街上,此举是为一个名为“太空漫步”的慈善活动募捐,支持乳腺癌的治疗研究

Pertuzumab(HER二聚体抑制剂)是新一类靶向治疗药物,HER二聚体是抑制剂中第一个进入临床研究的药物。该药物抑制蛋白质HER2和其他HER家族的受体(如HER1-HER4)的配对或是二聚化。目前认为,这种相互作用在许多不同类型肿瘤的增殖和形成中均起重要作用。

这种新靶向药物的早期临床试验结果振奋人心,与赫赛汀联用时,对于经治的HER2阳性乳腺癌患者表现出显著的抗肿瘤活性。研究显示,采用Pertuzumab的治疗,1/5患者有效,1/5患者的病情稳定达6个月或更久。该结果的特殊意义在于,这些患者使用其他治疗方案往往受限制,而Pertuzumab却可使晚期癌症患者受益。由于作用机理上的不同,联合用Pertuzumab增加了赫赛汀的治疗活性。

2007年9月26日,澳大利亚悉尼歌剧院的灯光全部变为粉色,为乳腺癌警示月宣传造势

2007年9月26日,澳大利亚悉尼歌剧院的灯光全部变为粉色,为乳腺癌警示月宣传造势

索拉菲尼(制药公司:拜耳,Onyx制药公司)

Sorafenib(Nexavar)片剂是第一个口服多激酶抑制剂,靶向作用于肿瘤细胞和肿瘤血管上的丝氨酸/苏氨酸和受体酪氨酸激酶(receptor tyrosine kinases),这些激酶包括RAF激酶、VEGFR-2、VEGFR-3、血小板源性生长因子受体β(PDGFR-β)、KIT、FLT-3和RET。这是近20多年内FDA批准的首个治疗晚期肾细胞癌(RCC)或肾癌的药物。

索拉非尼具有双重抗肿瘤效应,一方面,它可以通过抑制RAF/MEK/ERK信号传导通路,直接抑制肿瘤生长。另一方面,它又可通过抑制VEGFR和PDGFR而阻断肿瘤新生血管的形成,间接抑制肿瘤细胞生长。

靶向雌激素

2007年10月22日,美国第一夫人劳拉·布什(右一)在阿联酋首都阿布扎比的一个医护中心与乳腺癌患者座谈

60%~70%的乳腺癌与雌激素有关。从70年代末期开始,医学界就发明了他莫西芬(Tamoxifen),其机理是阻止雌激素与癌细胞的黏合。此后30多年,他莫西芬一直是乳腺癌治疗的标准药物,

一个预防乳腺癌的STAR临床项目发现,一种治疗绝经后女性的骨质疏松症的药物Evista能达到类似于他莫西芬的效果,但副作用更小,可以用来治疗荷尔蒙阳性的乳腺癌患者。

最近几年,大量乳腺癌药物临床试验发现,新一代的芳香酶抑制剂(如Femara、Aromasin和Arimidex)表现出比他莫西芬更好的效果,且毒性更小。绝经后妇女,卵巢功能衰退,体内雌激素主要来源于肾上腺产生的雄激素。而肾上腺的雄激素只有通过周围组织,例如脂肪、肝脏、肌肉、毛囊中的芳香酶,甚至乳癌组织中的芳香酶,才能转化为雌激素。而芳香酶抑制剂通过破坏这种酶,使雌激素无法生成,从而破坏荷尔蒙供应,抑制肿瘤生长。2006年的一个针对23项研究的分析报告指出,晚期乳腺癌患者如果服用芳香酶抑制剂,生存期比服用他莫西芬延长4个月。

靶向肿瘤血管的药物

上世纪70年代初期,美国哈佛大学医学院朱达·福尔克曼(Judah Folkman)教授就提出了著名的“饿死肿瘤疗法”理论,即通过阻断肿瘤新生血管生成切断肿瘤营养供给,达到抑制和治疗肿瘤的目的。

许多临床前和临床研究显示,足够的血供是肿瘤发生和发展的关键因素。因为肿瘤在生长过程中需要血液提供氧气和营养,它会指挥身体在其周围生成新的血管,这个过程叫“Angiogenesis”,其中起关键性作用的是一种叫“血管内皮生长因子”(VEGF)的物质,这种药物能通过抑制VEGF而阻止这个过程,即切断癌细胞的“粮道”。

Avastin(Avastin Genentech)是第一个靶向肿瘤血管的单克隆抗体。该药通过靶向作用于血管生长的关键介质——VEGF,治疗转移性结直肠癌。如果把肿瘤比作一座前方“军营”,当它感到营养供应不足时,就会发出需求信号,而携带并传达这一信号的“信使”就是VEGF。VEGF将这一信号传达给能提供给养的“后方”,输送的成败将直接关系到“军营”的生存能力和战斗力,即肿瘤的生存时间和生长能力。Avastin就是被设计为专门“捕获”VEGF并使其无法工作的药物,使得“后方”无法得到需要刺激血管生长的需求信号,从而阻断其对“军营”(肿瘤细胞)的物资供应,“饿死”肿瘤细胞。

研究者表示,最令人兴奋的是,这种药物是在基因层面上的,理论上可以适用于任何癌症。据统计,Avastin能使晚期结直肠癌患者的生存期平均延长5个月。另外,它在乳腺癌的治疗上也取得了惊人的效果,尽管尚未得到FDA的批准用于乳腺癌治疗。

相似机理的靶向血管药物还包括Axitinib(治疗甲状腺癌)、Sutent和Nexavar(已被FDA批准用于治疗晚期肾癌)、VEGF Trap(治疗卵巢癌,仍处于临床试验阶段,靶向肿瘤血管药物对卵巢癌尤其有效,因为卵巢癌细胞高度依赖于血供进行传播)、AZD2171(治疗脑癌)。

靶向肿瘤的基因治疗

以往人们对癌症的称谓都是依据其所在身体器官,如乳腺癌、前列腺癌、肺癌等。现在研究者越来越确信肿瘤的划分应该基于基因信息而不是发生的位置。基因治疗的理念将肿瘤治疗的焦点从器官转移到肿瘤发生、扩散相关的基因突变上来。研究人员已经发现多种可能导致乳腺癌的基因变异,包括BRCA1、BRCA2、TP53和PTEN/MMAC1,其中BRCA1和BRCA2的变异存在于80%~90%的乳腺癌中,带有这些基因变异的女性,患乳腺癌的概率是普通人的10倍。

肿瘤基因治疗的原理是将目的基因用基因转移技术导入靶细胞,使其表达此基因而获得特定的功能,继而执行或介导对肿瘤的杀伤和抑制作用,从而达到治疗目的。基因治疗涉及目的基因、载体及受体细胞三方面。有效的基因治疗依赖于外源基因高效而稳定的表达。基因治疗的靶细胞分为生殖细胞和体细胞两类,由于伦理和技术的问题,目前仅限于体细胞。

Par-4(研究机构:美国肯塔基大学医学院)

美国科学家近日通过将一种特殊基因导入小鼠卵中,成功创造了能抗癌的小鼠。此次研究由美国肯塔基大学医学院的维伏克(Vivek Rangnekar)教授领导完成。研究人员在前列腺中发现了一种称作Par-4的肿瘤抑制基因,它能杀灭多种癌细胞,且不会伤害正常细胞。为了进一步探查这种基因对于癌症的潜在治疗作用,研究人员将这种基因导入到小鼠的卵中,令其在后代小鼠身上表达。结果发现,这些后代小鼠生长正常,不会生成肿瘤,且寿命要比对照组长几个月,这表明基因移植并没有给它们带来毒副作用。

诱导癌细胞自杀(研究机构:以色列标靶生物技术公司)

以色列标靶生物技术公司最近研发出一种新型抗癌药物,可使特定的癌细胞引发凋亡机制,促使癌细胞自杀死亡。研究人员是模仿生物体内的细胞凋亡机制开发出这一药物的。细胞凋亡是生物控制自身细胞的一个重要机制,能使人或动物体内不再正常工作的细胞自行消亡,只要利用药物模仿并触发这一机制,即可促使癌细胞自杀死亡。按照这一思路,科研人员研发了一种能引发细胞自杀反应的小型蛋白质。这种蛋白质有两种功能,一是能够到达预定的目标细胞,二是到达后可引发目标细胞的自杀反应。

为使蛋白质按要求到达预定的目标细胞,研究人员将开发的具有识别能力的生物分子与蛋白质相结合,这样,蛋白质在识别分子的引导下只进入特定的病变细胞,而不会对健康细胞造成损害。动物实验显示,该药物对目标细胞可起到有效的抑制作用。该药物准备在一年内开始临床试验。

Tes:阻止癌细胞扩散的蛋白(研究机构:英国癌症研究机构伦敦研究所)

不久前,英国科学家发现了一种名为Tes的蛋白可以中止癌细胞从原发地向全身扩散,而且,它还能阻止癌细胞生长和肿瘤的形成。此发现可望生产能够模仿此蛋白行为的新药,以攻克癌症。

不像其他细胞,癌细胞不是待在一处地方不动,而是喜欢突破肿瘤区,向其他地方扩散。科学家发现,癌细胞转移的主要原因是一种名为“Mena”的蛋白,它在肿瘤中的浓度超常,从而使癌细胞有能力冲破自我,向外扩散。Tes蛋白能锁定Mena,锚定癌细胞,以阻止它们四处扩散。因此,癌症专家相信研究Tes的功能可以发现新的治癌办法。

靶向肿瘤干细胞的药物

所谓“肿瘤干细胞”,是指肿瘤组织内存在的具有干细胞属性的肿瘤细胞群,是正常成熟干细胞的变异形式。它们具有自我更新能力、不断分化潜能、“诱导或动员”散播能力,被认为是肿瘤复发甚至转移的根源。目前的疗法虽然可以杀死大部分肿瘤细胞,但只要还有幸存的肿瘤干细胞,肿瘤就会死灰复燃。科学家认为,如果能根除肿瘤干细胞,将最终治愈肿瘤。

因此,如何“靶向”这些肿瘤干细胞,开发针对这些干细胞的新药,或消灭之、或分化之、或休眠之,使肿瘤最终丧失繁殖新癌细胞的能力,成了肿瘤研究最前沿的方向之一。

全世界的尖端医学实验室都在想办法,有的试图寻找和阻断肿瘤干细胞赖以生存的基因通路(已经有研究显示,wnt、nocth、shh、bmp、bmi-1等通路分子参与干细胞的自我更新调控)。有的想搞清楚肿瘤组织微环境对肿瘤干细胞的影响,利用药物破坏对肿瘤干细胞有利的环境。有的想训练一批免疫细胞,能识别和杀死肿瘤干细胞;还有想法是发明一种药物,破坏肿瘤干细胞的自我修复功能。

不过,在针对肿瘤干细胞的治疗中,一个不可避免的问题是,肿瘤干细胞与正常干细胞之间存在许多共同特性,要从因损伤、疾病、老化而赖于细胞修复的正常干细胞中找出这些有害干细胞十分困难。药物在杀死肿瘤干细胞的同时,必然也伤害正常的干细胞,结果很可能比常规的药物更坏。

密歇根综合癌症研究中心:乳腺癌干细胞

根据《纽约时报》的报道,美国密歇根综合癌症研究中心的麦克斯·魏查博士的实验室已经发现两种与乳腺癌相关的基因具有干细胞属性,即PTEN和HER2/neu,这两种基因缺陷与乳腺癌复发之间关系密切。他们正在测试默克公司的一种老年痴呆症药物,这种药物对老年痴呆症无效,却被发现能杀死乳腺癌的干细胞。

得州大学M.D.安德森癌症研究中心:脑癌干细胞

美国得州大学M.D.安德森癌症研究中心的一个研究组在2007年9月18日的《Journal of the National Cancer Institute》杂志上发表文章,称他们设计的一种病毒能够摧毁对其他治疗方法产生抗性并导致手术后癌症复发的大脑肿瘤干细胞。这种叫做Delta-24-RGD的病毒正在申请临床试验。

斯坦福大学医学院:结直肠癌干细胞/白血病干细胞

美国斯坦福大学医学院的一个研究小组,根据细胞表面的分子标志物CD44,从结肠癌和直肠癌中鉴别出肿瘤干细胞。把这种干细胞注射到小鼠体内,结果显示,仅10个干细胞就产生了大量的CD44,并形成肿瘤。而没有CD44标志物的癌细胞,则要注入5000个以上,才能诱发肿瘤。他们发现,肺癌、乳腺癌等多种癌细胞表面都可以找到CD44。这意味着,只要发明一种药物,能够阻断CD44,就能破坏许多肿瘤的生长,而不只是结肠癌。该研究中心主任韦斯曼(Irv Weissman)教授所领导的另外一个研究小组,正试图精确分离白血病中的一组蛋白质。一旦识别这些具有“干细胞属性”的肿瘤细胞表面标志物(蛋白质),就可以用来设计靶向药物。韦斯曼教授发现他们的目标不少。首先,肿瘤干细胞移动性极强,能从出生地轻易地转移到身体的其他部位,在那里,它们繁殖出更多的干细胞,生成新的肿瘤。如果能从源头清除这些干细胞,就能控制癌细胞的转移。其次,切断一个干细胞的营养源头——正常干细胞需要不同的血液供应,以获得生存所需的氧气和生长因子;而肿瘤干细胞似乎对某种特殊的成分有所偏好,它们倾向于瞄准单一源头吸收所需的一切养分。所以,只要找到这个单一的营养源头,就可以消除肿瘤。

“5年之内不要存太大希望。”韦斯曼说,“但是,如果15年内还看不到任何结果,你应该生气。”

提高肿瘤特异杀伤

通过使用癌症疫苗等手段激发、增强人体对癌症的主动性免疫能力来预防、抵抗癌症的免疫疗法很可能成为继化疗、放疗和手术三个传统治疗方法后一个极具应用潜力的抗癌方法。

肿瘤疫苗在20世纪初开始应用于临床。通过给患者注射肿瘤疫苗,激发特异性细胞免疫功能来攻击肿瘤细胞,克服因肿瘤代谢产物而造成的免疫抑制状态和增强肿瘤相关抗原(TAA)的免疫原性,从而提高自身免疫力,达到治疗肿瘤的目的。

目前,癌症疫苗用于癌症治疗还处于研究或临床试验阶段,其中研究较多的有:肿瘤细胞疫苗、肿瘤核酸疫苗、肿瘤多肽疫苗、肿瘤基因工程疫苗和抗独特型肿瘤疫苗等5种。

抗原致敏的人树突状细胞APDC(研发机构:第二军医大学附属医院)

APDC是一种针对晚期癌症患者的肿瘤治疗性疫苗,是国家“863”重大专项资助的项目。由曹雪涛院士领导的科研团队研制的治疗性疫苗,将患者自身体内的单核细胞培养成树突状细胞,然后使这些细胞携带上患者自身肿瘤抗原,再注入患者体内。人体内的T细胞一旦遇到携带患者自身肿瘤抗原的树突状细胞后,就会被激活,去识别并杀伤体内的肿瘤细胞。

树突状细胞是已知的体内最强的抗原递呈细胞,在免疫应答中处于中心地位,以树突状细胞为基础诱导的特异性抗肿瘤免疫治疗已成为肿瘤生物治疗领域的研究热点,目前在国外前列腺癌、黑色素瘤、肾癌、恶性淋巴瘤等肿瘤的治疗中进入临床研究阶段,尤其是前列腺癌树突状细胞瘤苗的研究,目前已经完成Ⅲ期临床研究。

合成肽疫苗 Synthetic Peptide Vaccine(研究机构:美国Mayo诊所)

2007年4月,Mayo诊所的纳瓦-帕拉达(Pilar Nava-Parada)博士和同事设计了一种可以激活T细胞(免疫系统中,一种对付癌细胞的超级防御机制)的合成肽疫苗。由于单独使用合成肽疫苗不能触发强免疫应答,研究人员将疫苗和一种Toll-like受体的刺激物联合使用,同时引入抗CD25抗体(anti-CD25 antibodies)来抑制会阻碍癌症疫苗发挥作用的调节性T细胞的产生,这两种策略的联合成功地触发针对癌症的强免疫应答,重新将乳腺癌细胞识别为一种外来侵略物,并展开强烈攻击。在临床试验上,这种癌症疫苗成功地抑制了小鼠的乳腺癌扩散。

105AD7抗体(研究机构:英国诺丁汉大学)

2006年11月,诺丁汉大学教授林迪·达兰特(Lindy Durrant)开发了一种试验性的结肠癌疫苗,他从一位存活了7年的晚期结肠癌肝转移病人身上复制一种名为105AD7的抗体(105AD7结构类似于CD55,这种蛋白质可以与糖分子结合,并且在结肠直肠癌细胞中过度表现,保护癌细胞免受身体免疫系统的攻击),并将这种抗体注入其他结肠癌患者身上。这种抗体第一次能激活TNF-alpha,一种能有效杀死癌细胞的免疫蛋白。

NK细胞自杀特工队(研究机构:韩国首尔雅山医院)

最近,韩国首尔雅山医院则正针对白血病患者进行一项临床试验,利用NK细胞(Natural Killer)——一种攻击和破坏癌细胞的自杀特工队来攻击和破坏癌细胞。

从抗癌小鼠到抗癌人(研究机构:美国北卡罗莱纳州威克森林大学医学院)

将提取自一个人的抗癌免疫细胞用于另一人,是这段时间讨论最热烈的一个癌症话题。最近,美国北卡罗莱纳州威克森林大学医学院的华裔科学家崔征和他的同事获得美国食品与药品管理局(FDA)的许可,将对人们的抗癌能力进行一番筛选,从抗癌能力特别强的人身上所提取的免疫细胞,在实施血型匹配后,即可注入癌症患者的体内。

初步的研究证据表明:抗癌能力在人际之间的转移是切实可行的。目前已有研究人员从捐献者身上提取粒性白细胞,将它们用于那些免疫系统因化疗而变得脆弱不堪的人,其疗效尚在观察之中。去年,崔征也从抗癌能力特别强的小鼠身上提取出粒性白细胞,将它们注射到已患癌症的小鼠体内,结果病鼠的肿瘤开始逐渐缩小,在几周内完全消失,由此成功地治愈了一批患不同癌症的小鼠。

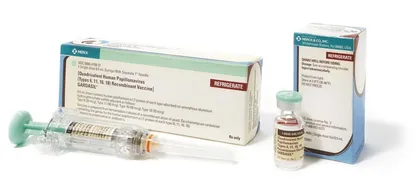

世界上首个预防性癌症疫苗 Gardasil(默克公司、赛诺菲-安万特公司)和Cervarix(葛兰素史克公司)

在全球范围内,宫颈癌是困扰女性的第二大常见癌症,也是导致女性死亡的第二大癌症。每两分钟,世界上就有一位妇女死于宫颈癌。子宫颈癌的元凶是一种叫“人乳头瘤病毒”(HRV)的病毒,其中HPV16和HPV18是引发妇女子宫肿瘤的最主要的类别,感染该病毒会至少引发全世界70%以上的宫颈癌病例。这种病毒在子宫颈上皮内能自我复制,从而逃脱人体免疫系统的监视,导致引发癌症。

因为这两种疫苗的面世,宫颈癌成为世上首个可预防的癌症。据了解,宫颈癌疫苗分为三剂。接种者要在1到6个月或6到12个月内打完,将获得终生免疫,不需重复接种。主要的接种人群是15岁到55岁的女性。在有性生活之前接种该疫苗的防护效果最好。据悉,目前该疫苗已经在27个欧盟成员国、澳大利亚、菲律宾和中国澳门等国家和地区上市。

靶向肿瘤组织的免疫疗法

人体防御系统又称为免疫系统,是由免疫细胞(如淋巴细胞)、免疫组织和免疫器官所组成的复杂而协调的网络,能够在分子水平上识别“自我”和“非我”(外物),然后破坏那些被鉴定为“非我”的实体。

英国《苏格兰人报》近日报道,经过研究,一个由多国研究人员组成的小组发现,某些癌细胞能数十年处于“均衡状态”,即癌细胞虽然不会被根除,但也不会再生长。这意味着未来医学家可能会利用免疫疗法人为导入“均衡状态”,把癌症转化为慢性、可控制的疾病。这项研究首次确定了一个至关重要的观点,即“免疫系统不再抑制癌细胞时,癌细胞便开始生长。”

307医院的刘广贤医生认为,“人体的基因突变、细胞癌变是不可避免的,只有免疫系统的某种功能缺陷或弱势,最终使细胞癌变得以发展成临床肿瘤。因此,免疫才是人们克服肿瘤的最后希望”。

目前,肿瘤患者细胞免疫功能选择调节、免疫细胞活化与扩增,各种免疫因子和免疫细胞临床使用,甚至临床安全的活性细胞基因修饰都已经成为可能。但其结果并不能令人满意,各种治疗手段都有明显的局限性,国内外迄今统计出来的肿瘤免疫治疗单一手段的有效率大都不足30%。

如果想最终解决肿瘤问题,必须更多利用研发核心技术,开发出一种“连锅端掉肿瘤”的策略,这种策略具有两方面内涵:1.纠正肿瘤造成的免疫抑制性影响,即肿瘤患者的细胞功能的重塑和长期维护;2.根除肿瘤,利用肿瘤靶向治疗,在肿瘤局部抑制和杀伤肿瘤,调动免疫系统在肿瘤局部发挥高效的抗肿瘤作用。 医疗癌细胞干细胞乳腺癌癌症复发癌症女性健康武器肿瘤癌症疫苗共存肿瘤干细胞基因合成