吴征镒:为中国植物建立户口簿

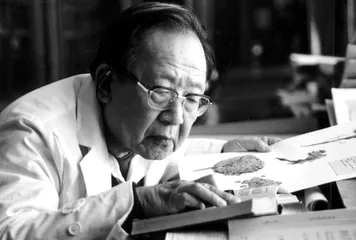

作者:魏一平 吴征镒耄耋之年仍在标本室鉴定植物

吴征镒耄耋之年仍在标本室鉴定植物

结缘草木

1916年,吴征镒出生在九江,后回扬州长大成人。早在读家塾时,他就在父亲的小书房里发现了两件“宝贝”——清代吴其浚的《植物名实图考》和牧野富大郎以前的《日本植物图鉴》。因性格孤僻不愿与哥哥们玩耍,吴征镒常常一人在家中对面的“芜园”中“看图识字”,对照书本辨认了几十种花草树木。“喜欢吃栽种的新鲜豌豆,采金花菜,看竹笋生长”,童年的志趣开始了他与植物的不解之缘。

高中时,吴征镒已经收集了200多种植物标本。在金陵大学生物系读书的二哥吴征鉴(我国著名寄生虫病学家,中科院院士)请同学帮忙鉴定,后来又在老师帮助下举行了一个小型展览会。吴征镒在后来的回忆中对此颇感怀:“这件事对我幼稚的心灵自然很有影响,使我坚定了立志投考大学生物系,而不去考交通大学学当工程师。”

1933年7月,吴征镒如愿以全榜第13名的成绩考入国立清华大学生物系。五哥吴征铠(我国著名核化学家,中科院院士)此时已从金陵大学化学系毕业留校任助教,便从每个月薪资中拿出一半资助弟弟读书。三年级,吴征镒正式进入植物组,师从吴韫珍教授学植物分类学,随耶鲁大学林业博士李继侗老师学植物生理学和植物生态学。

1937年“七·七事变”前一天,已经毕业留校的吴征镒拿出自己第一个月担任助教所得的80块大洋,报名参加“西北科学考察团”,赴大西北、内蒙古和宁夏考察。他们刚过贺兰山,便听闻北平已经沦陷,只好自行发放剩余旅费、伙食费,“无结果而散,所有梦想都成泡影”。

1916年祖父吴筠孙和我在九江浔阳道伊衙门内

1916年祖父吴筠孙和我在九江浔阳道伊衙门内

大病一场的吴征镒回到家乡扬州震旦中学教生物课,期间接到李继侗老师发来的电报,让他速去长沙,进长沙临时大学。第二年,长沙临大迁至昆明,改称西南联合大学。吴征镒等人一起步行3个多月,从长沙走到昆明,任西南联大助教。从此开始了被吴征镒自称为“清华毕业后初尝人生酸甜苦辣的8年”。

烽火岁月

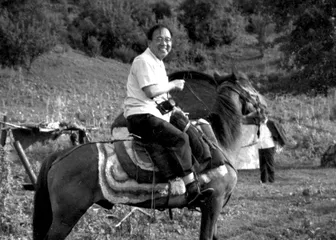

1956年,吴征镒在海南尖峰岭考察

1956年,吴征镒在海南尖峰岭考察

初到昆明的吴征镒并没有被战争的硝烟所击倒,反而兴奋不已,因为他发现“仅昆明一个县就有比河北一个省还多的植物区系。初次见到海拔3000米以上的植物和植被,使我眼界大开”。

1938年,吴征镒参加了由李继侗老师组织的“滇西南考察团”,沿刚开通的滇缅公路,从大理下关,经漾濞、永平,过澜沧江功果桥,下保山坝,然后又下怒江桥,经六库到芒市、遮放、勐卯(瑞丽)。事后,他回忆:“这一年来的横贯云南之行,向刚22岁的我提出了弄清楚云南植物分类,从而弄清楚全国植物种类的问题,为日后致力于《云南植物志》和全国植物志的课题打下了思想认识基础。……更加坚定了我的终身志向,一定要立足云南,放眼中国和世界植物的宏图大愿。”“珍珠港事变”后,这块边陲宝地也被日寇侵占,但吴征镒还是系统鉴定、写成了他的第一篇论文——《瑞丽地区植被的初步研究》。

1975年,吴征镒在西藏希夏邦马峰考察

1975年,吴征镒在西藏希夏邦马峰考察

现在,在中科院昆明植物研究所的标本馆内的一组木柜内存放着近3万张卡片,上面用密密麻麻的小字标注了每一种植物的拉丁文名、发现时间、地点、命名人及文献出处。这就是吴征镒在西南联大的8年间所做的一项堪称伟大的工作。因为当时中国的植物命名权大多由西方传教士掌握,秦仁昌老师到英国考察时,将存放在大英博物馆中的大量植物标本拍成照片带回国内,吴征镒便根据这些照片对照文献资料一一整理,“如果文献有而照片没有,就随手用各种纸张如上有青天白日旗的废旧文凭,也和照片卡片一样写上去”。

1940年夏,吴征镒三年助教期满,考取了北京大学张景钺教授的硕士生。“可惜入学不久,又是日机9架轰炸西南联大,新校舍南院有两三幢土墙洋铁皮盖顶的实验室被毁,标本室幸未中弹。但从此就开始了逃警报生活,一直到美军陈纳德率领的飞虎队来昆。”由于生活日渐艰难,除攻读学业外,吴征镒还到云南大学、私立中法大学兼课,并用业余时间与同事合作“自写,自画,自印(石印),考证完成了《滇南本草图谱》第一集”。

1976年,文革后与夫人合影于昆明植物所内

1976年,文革后与夫人合影于昆明植物所内

烽火年代,男儿当以民族危亡为己任。1944年,吴征镒在吴晗与闻一多的共同介绍下加入“民盟”,此后两年间,他把主要精力放在筹办私立五华中学与参加学生运动上,“除继续写卡片外,业务了无进展”。1946年,得知闻一多被国民党反动派刺杀后,在云南大学标本室内,吴征镒“冒着杀头的危险”宣誓加入中国共产党。

百废待兴

1976年,西藏考察与武素功在中尼边境樟木口岸合影

1976年,西藏考察与武素功在中尼边境樟木口岸合影

1949年初北平解放后,吴征镒参加北京市军管委员会文化教育委员会工作,接管市内大专院校、各系统研究所和文物单位的工作,后任高教处副处长。

这年10月1日,当毛主席在天安门上宣布“中国人民从此站起来了”的时候,吴征镒却因触电跌伤腰椎,躺在清华大学校医室内。12月,刚刚脱掉石膏背心的他,调入成立不久的中国科学院工作,任机关党支部书记,后于第二年2月任北京植物研究所研究员兼副所长。此后的三年,吴征镒的主要精力由学术研究转变成为新中国的植物研究“铺摊子、建房子”。

1978年,四兄弟喜迎科学春天的到来合影,左起五哥吴征铠、大哥吴征铸(白萄)、二哥吴征鉴、吴征镒

1978年,四兄弟喜迎科学春天的到来合影,左起五哥吴征铠、大哥吴征铸(白萄)、二哥吴征鉴、吴征镒

为了广揽人才,吴征镒奔走呼号。在他的盛情邀请下,原北平研究院植物所的林镕、原静生生物调查所的张肇骞先后加入北京植物研究所,并均担任副所长,他自己则甘愿退居第四位,经常背着一袋子小米去给研究所的科学家们“发工资”。此后,他又与童第周等科学家赴青岛为海洋生物研究所选址,随中科院竺可桢副院长赴东北等地考察,参观日、俄、伪留下的各种研究机构,“实为以后建立东北分院各所探路”。

1951年,吴征镒作为首批新中国科学家代表之一赴印度新德里参加“南亚地区栽培植物起源”国际学术讨论会。临行前,周恩来总理接见他,特别指示此行要“多交朋友,多了解情况”,并争取在印度和联合国教科文组织供职的几位科学家归国。回国后,吴征镒根据在印度考察的情况,写成了他解放后的第一篇文章。由于奔忙于行政事务和学术研究,直到这年的4月,36岁的吴征镒才成家,夫人段金玉也是植物学家,曾做过李继侗老师的助教。现在,吴征镒家里还珍藏着一张照片,新郎和新娘中间站着他们的证婚人——时任中科院院长的郭沫若。

1981年,与英国植物学家Michell教授在大理苍山考察(右冯国楣教授)

1981年,与英国植物学家Michell教授在大理苍山考察(右冯国楣教授)

1952年夏,随着抗美援朝战争的逐步升级,以美国为首的西方国家对我国封锁日益严重,工业恢复与振兴所依赖的橡胶成为当时的紧缺战略资源,由时任国务院副总理的陈云亲自负责。此后6年间,吴征镒把主要精力放在了橡胶种植研究上,陪同苏联伊凡诺夫院士赴华北、东北、华中、华东、华南考察,遍及全国农业和农业科学研究机构。

1953年,吴征镒参加了科学院访苏代表团,与钱三强副院长等人经西伯利亚大铁路横穿亚欧大陆,于斯大林逝世后的第二天抵达莫斯科。当时正值向苏联学习一边倒的高峰,加之在苏联看到有些科学研究的确比国内先进很多,吴征镒每到一处便拿出本子记录,以至于同行的华罗庚笑我“有闻必录”。两年后,吴征镒当选为中国科学院第一批院士。

1981年,与英国植物学家Michell教授在大理苍山考察(右冯国楣教授)

1981年,与英国植物学家Michell教授在大理苍山考察(右冯国楣教授)

1958年,对于已过不惑之年的吴征镒来说,有两件事情成为他“一生最大的转折点”。先是在年初陪同周恩来总理赴广东新会视察野生经济植物利用和废物利用等问题;接着在年终做出了一个令人吃惊的决定——举家重返昆明。事后,他这样回忆自己当时的想法:“我已年逾不惑,亟思寻一安身立命的场所有所创树,才对得起这一‘学部委员’头衔。”

重返昆明

1984年,在贵州梵净山考察

1984年,在贵州梵净山考察

回到昆明后,吴征镒担任中科院昆明植物研究所所长,蔡希陶任副所长。此后的8年,吴征镒坦言经历了“一波三折”——“先参加领导植被调查工作4年,而后又领导植物资源组工作4年,至此又回到分类区系工作上来。”

重新投入“植物王国”的怀抱,吴征镒又开始了频繁的野外考察,这时的他已经对云南的植物了然于胸了。当时在西双版纳植物园工作的吕春朝还记得,1958年吴征镒陪同苏联专家前往热带雨林考察时,“他一个人走在前面,指着路边植物,这个叫什么,那个叫什么,把苏联专家都惊呆了,连呼‘了不起!了不起!’”1961年,在广州召开的热带资源开发利用会议上,吴征镒首次提出,“开发热带作物的同时必须建立相应的自然保护区,以保存和继续观察自然环境的发展变化”,后又提出在云南省建立24个自然保护区的具体建议,成为中国自然保护工作的首倡者。

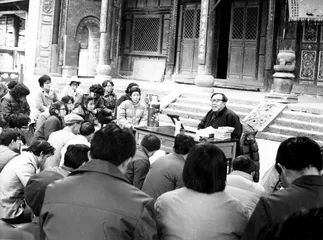

1984年,吴征镒在云南武定狮子山考察时,给科技人员讲课

1984年,吴征镒在云南武定狮子山考察时,给科技人员讲课

于1962年就考取吴征镒研究生的陈书坤研究员还记得,1963年他随吴老前往中甸、苍山等地考察,“一去两个多月,晚上就住在老乡家的工房或者牛窝子里,但他只要能见到新植物就很高兴”。每逢雨季到来,云南红土地满是泥泞,由于长了一副平脚板,吴征镒在野外考察中没少摔跟头,为此还得了个“摔跤冠军”的雅号。但昆明植物所原所长周俊院士却说吴老对摔跟头毫不在乎,“因为他还因此有过意外收获”——有一次在文山考察,吴征镒在密林中摔了一跤,当他坐在地上时候发现了一棵白色寄生植物,仔细一看就认出是“锡杖兰”,这是中国植物分布的新记录。

1964年,在北京召开的亚非拉科学讨论会上,吴征镒发表的《中国植物区系的热带亲缘》一文,作为大会交流的8篇论文之一,富有创造性地提出“中国植物区系与东南亚热带区系尤其是印度支那半岛之间,有着一个较长的和更相似的历史背景。居于北纬20°?40°的中国南部、西南部与印度支那的广袤地区,是最富于特有的古老科属的。……更广泛地说,它也许甚至是北美和欧洲植物区系的出生地”。引起了与会的300多位亚非拉科学家的强烈反响。

1984年,吴征镒在湘西考察

1984年,吴征镒在湘西考察

然而好景不长,正当吴征镒准备开创学术研究的新领域时,“文革”来了。10年动乱中,作为所长的吴征镒首当其冲,成为“反动学术权威”和“资本主义当权派”的代表,光写的各种交代材料就足足有4大袋。令人叹服的是,即便是在开水房烧锅炉的几年间,吴征镒也没懈怠。当时中草药运动在全国上下轰轰烈烈,但他却发现很多植物名称混乱,决定重新整理。没资料可查,他就全凭记忆,在劳动之余将适宜做药材的两三千种植物写成4大本密密麻麻的笔记,“文革”结束后整理出版为3卷本的《新华本草纲目》。

1975年,已近花甲之年的吴征镒主动要求进藏考察。陈书坤研究员对此记忆犹新:“他坐在北京吉普前排,走的都是‘搓板路’,颠得很厉害,但他还能记笔记,走到哪里记到哪里。白天采集标本,晚上回来整理制作,忙到下半夜是家常便饭。”第二年,陈书坤因为胃溃疡做了胃切除手术,而吴征镒却再次踏上了进藏路。在《九十自述》中,他动情地写道:“此行在易贡的原始林中,听到毛主席逝世的消息。回所后的第三天,粉碎‘四人帮’的消息传来,大家都欣喜若狂,以此结束了‘十年动乱’,其中花甲之年是在林芝度过的。”

郭沫若院长为吴证镒作证婚人

郭沫若院长为吴证镒作证婚人

老当益壮

“科学的春天”到来后,吴征镒也迎来了自己的丰收年代。虽年过花甲,但老当益壮。

年轻时照片

年轻时照片

自1976年开始,吴征镒开始担任《中国植物志》副主编,至1987年任主编,在他主持下,完成了全书126册中的82册编写任务,其中记载了166科、2019属、20197种植物。这部历时半个多世纪的鸿篇巨制,现已成为世界上最大的植物志,为我国3万多种植物建立了详尽的户口簿。

从1976到1996年的20年间,虽然有过左腿股骨颈骨折,做过胆摘除手术,但吴征镒的脚步遍布除非洲之外的各大洲,四访英伦,五到日本。无论是在哈佛大学标本馆、密苏里植物园,还是在加拿大、亚马逊河流域,所见到的每一种植物都被他记录在随身携带的小本子上,几十年间足足累计了80多本。80年代后,他先后被评为美国植物学会外籍终身会员、瑞典皇家植物地理学会名誉会员、世界自然保护协会(ISCN)理事,以及苏联植物学会通讯会员。

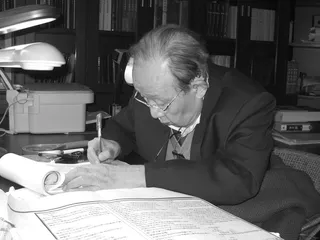

吴征镒在工作中

吴征镒在工作中

学术研究的同时,吴征镒还担任了众多社会职务,连续三届(五、六、七)被选为全国人大代表,并曾任中共云南省省委委员、中科院昆明分院院长和云南省科委副主任,1987年当选云南省科协主席。在谈到如何处理行政事务与学术研究的矛盾时,吴老深有感触地告诉本刊记者:“加强思想领导和学术领导,腾出工夫来,不放弃学习和本行工作。层层分工,各负其责,充分发挥下属的积极性。团结合作,该让则让,能忍则忍,不与别人冲突,不要影响自己的情绪。参加会议发言尽量简短扼要,不浪费自己和他人的时间。凡事要三思而行,说话和记录要三复斯言。哪怕在出差的旅途中也抓紧学习,仔细观察周围的一草一木。”在昆明植物所,吴征镒的学生大都担任了领导职务,周浙昆研究员记得,有段时间,吴老师对他们提出了批评,“要我们在行政事务上少费精力,别荒废了学术研究”。

1998年,82岁的吴征镒在结束了对台湾地区的植物考察后,开始“折节写书,并随读随写,系统读,系统写,基本完成了4本以我为主的专著”。在这些大部头的专著里,吴征镒开始追踪溯源,从世界植物物种起源和演进的高度来分析中国植物,并分析世界各大植物区系之间的渊源。“人类利用植物,必须建立在对植物的认识上,吴老常告诫我们要一辈子坐冷板凳,为后人提供基础性的第一手资料。”已经72岁的陈书坤话语中掺杂着骄傲和遗憾,“只是,现在的年轻人大多不愿意认认真真做野外考察,我担心将来人们都不认识植物了。”

西南联大讲助教人员

西南联大讲助教人员

生活中,吴征镒的节约是出了名的。跟随他十几年的生活秘书杨云珊说:“每次吴老都嘱咐我们,打印的纸张要两面用,周边的空白还要剪下来作为便条使用。”

现在,已至耄耋之年的吴征镒老先生仍坚持每天工作几小时。闲来听听昆曲,背背唐诗都成为他最好的放松,偶尔还会赋诗一首赠予家人以示感谢。2007年3月,他在西南联大校友、著名哲学家任继愈的力邀下,开始担任《中华大典》生物卷的编写工作。由于长年用眼过度,看书10分钟就不得不闭目休息。因为超越常人的记忆力,吴征镒在植物学界常常被称做“活电脑”。

(本文图片由吴征镒提供;文中部分材料引自《九十自述》) 植物学家植物户口簿事例吴征镒名人建立中国