盛世与金银

作者:邢海洋

1月9日,黄金期货鸣锣交易,一个兼具商品和金融双重属性的大品种出世了。当天两家黄金企业似乎不经意的几手交易,便“创造了世界上最贵的金价”,不由使人想起一段金属货币大量流入中国的历史。对这一段历史有着详尽记述的便是贡德·弗兰克的《白银资本,重视经济全球化中的东方》。

弗兰克这本书获得了1999年世界历史学会图书奖的头奖,在东方尤其引起轰动,原因就在于他的立论完全反“西方中心论”而行之,试图用全球化的眼光来重视历史。传统的西方,甚至东方的历史观中,都是亚洲社会几千年都停滞于封建阶段,后期完全丧失了创新与活力。而资本主义的萌芽出现在西方,借助工业革命的成功,西方船坚炮利,开始向全球输出霸权。弗兰克的不同在于,他注意到早在西方炮船打开中国口岸之前,中国和西方的贸易就一直存在,且处于持续扩大中。而这一贸易中,西方一直没有足够的货物与我们交换,完全处于劣势。这点毋庸置疑,鸦片战争实际上就是一场茶叶和丝绸的战争,英国拿不出可交换的产品,于是下作地输出鸦片。

弗兰克注意到更大范围的资本流动。在全球的贵金属比价中,中国的白银一直是最贵的,亚当·斯密在其《国富论》中曾写道,“在中国和印度,用10盎司,至多12盎司白银就能购得1盎司黄金,在欧洲则需用14到15盎司”,这就决定了白银从欧洲流到东方,而对美洲的发现和开发更使白银流动加剧,从美洲流向欧洲再流到亚洲。白银的流量如何?很多地方,流通中的白银一下子增加了1倍。1600年我们的金银比价还是1∶8,到了该世纪的中叶就达到了1∶10,到了18世纪末的时候更高达1∶20。200年间黄金升值了1倍多,很大程度上是因为东西方比价的驱动。另一方面,贸易对货币的需求也促使美洲白银蜂拥进入中国,而来自中国的丝绸和茶叶则流到欧洲。此三角贸易中,欧洲人不过充当了中间商的角色,靠着对美洲的殖民大发白银财,积累了工业革命的启动资本。

西方学者中早就有了“美洲开采出的白银埋到了中国”的说法。货币的单向流入如同当下外汇储备的猛增。按理说,货币不过是财富的计量单位,白银的涌入势必引发白银的贬值。实际上,相对黄金,白银的确贬值了,甚至相对铜,白银也贬值,但正是这一原因,银本位得以巩固,铜逐渐从货币体系中退出。在银本位的货币体系下,200年间,清朝并未出现大规模的通货膨胀,相反却是康乾盛世,人口爆炸。除了改朝换代和“摊丁入亩”等一系列的改革,货币作为润滑剂,对经济发展起了推动作用。“交易皆用白银,白银流通全国”,市场机制在银本位上建立起来,而农民则在市场需求引导下,理性地选择种植作物和种植方式。金属货币制度,因为不存在金银突然暴增的可能,平稳增长的货币刚好和经济发展相适应,既吸收了新增产值,也引导了生产方式,“纺织品的出口把印度沿海省份变成工业区”。可见,来自美洲的白银非但没有“埋”起来,还在流通中创造了价值。

货币对经济增长的促进,这里可以从反面予以证明。《货币战争》的主题是提倡金本位,因为只有这样才能用大自然的出产对抗人性的贪婪。作者认为,现行的法币是银行家为了最大化地“掠夺”各国国民而印刷的,没有人能约束他们不凭空多印。沿着这一思路,19世纪美国人民和银行家几经斗争,在法币和金本位间转换。但历史却提供了不同的事实,19世纪末,没有新的金矿和银矿的发现,从1880到1896年,美国的物价水平下降了23%,整个经济也因此陷入萧条。本质上,通货紧缩的过程是一个商业信用破坏的过程。物价的下降,使得资产价格下降,造成债务人利益被侵蚀,被迫以廉价抛售资产的方式来偿还到期债务。而债权人则平白获得了超额回报。信用破坏必然导致交易下降,致使雇佣减少,产出下降。建立在金本位上的经济因而多了不确定性。

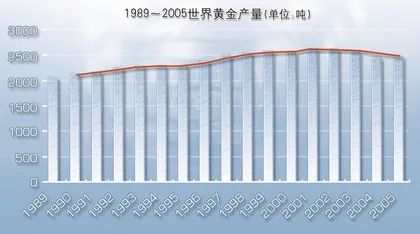

东方文明还是在这次“回光返照”后迅速衰落,可见在东西方的竞争中,是发现新大陆的探险禀赋,是空手道式的交易本领,而非廉价商品最终取得了胜利。甚至再细究,我们银贵金贱的历史所导致的白银聚集,最终并未给这个国家的长期发展带来好处。西方输出了白银,于是把货币建立在金本位上,使后发展的国家不得不屈从于金本位,乃至废除金本位后黄金的“余威”。 白银经济金融投资金银盛世金本位货币