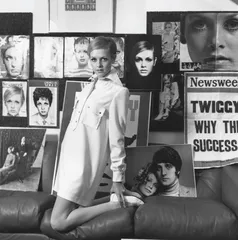

超模崔姬的黄金岁月

作者:于萍(困困) 维达·沙宣式短发与平板超短裙是 60 年代女性形象的代表

维达·沙宣式短发与平板超短裙是 60 年代女性形象的代表

文 / 于萍

不知道弗洛伊德会怎么解释,1968年6月,崔姬反复做着同一个梦:她在笼子里用晚餐,其他动物都在外面,在黑暗里,笼子内是如此安静,就像镜框中那些发霉的照片,贾斯汀正在为笼子加上更大的一把锁。这本是崔姬该狂喜的年份。那么懵懂的小姑娘,一夜之间,她那张既非成熟亦非天真的憔悴的脸登上了伦敦、巴黎、纽约所有时尚杂志的封面。她拍一次照片每小时收费200美元,她的同行则最多不过拿40美元,她是第一个超级模特、英国薪水最高的人,人们看着她的新保时捷,羡慕地说:看吧,她比披头士挣得都多。她还有什么不满意的吗?贾斯汀也和妻子离了婚,第二天就与她订婚。

在遇到崔姬之前,贾斯汀不叫贾斯汀,而叫奈杰尔·戴维斯,他当过建筑工人、保安、露天市场拳师、美容院小工、卖黄色小电影的、打字员、古董贩子、油漆工。1966年并不确切的一天,这个小混混闲逛到伦敦西郊一个小镇发廊,遇到了在那里打零工的洗头妹莱丝莉·霍恩比。那是个普通的高中生,最大的苦恼是太瘦了,身高1.67米、重82斤,被同伴戏称为“麻秆”。她有张永远像受了惊吓的脸,眼睛蓝绿,大而茫然,睫毛像刘海似地垂下来。那个小混混自称模特经纪人、伦敦新晋的花花公子,把小姑娘带到一人那里剪了个男仔头,又带到另一人那里拍了几张照片,把照片寄到伦敦《每日快报》,第二天那幅颠覆女性肉感曲线的形象就上了报纸,标题是“代表1966年的脸”。莱丝莉·霍恩比有了花名“崔姬”,奈杰尔·戴维斯也更名为“贾斯汀”,这是个更时尚更自大的法国名。那个剪头的人叫维达·沙宣,那个拍照片的叫巴里·莱蒂甘(仍活跃的奥地利籍时尚摄影大师),他们日后被人记住,多少跟崔姬的意外蹿红有关。

整个西方时尚界像发了疯似地想与这个流浪儿童式(Waif)模特拉上关系,在她之前,模特界哪有这么个词儿。此前的女性形象是玛丽莲·梦露式的,谁也没想到男女同体的“麻秆”会成为60年代女性的象征。人们先是承认她特别,美国《新闻周刊》说:“她的四肢徒劳地寻找着那几乎不存在的身体”;后来又承认她美,“像虚弱的少年歌者一样惹人疼爱”。贾斯汀自大地认为是他的功劳:“我什么都不知道,谁也不认识,就凭着一股子冲劲闯进时尚界,我就成功了。”崔姬也有点摸不着头脑,她一直痛恨迟迟不发育的身材,听说自己当上了模特觉得这个世界疯了。她想当然地认为是设计师一手操纵乾坤,那个年头时髦的伦敦牌子“Biba”推出了一堆模糊性别的小号女装。贾斯汀带着崔姬在美国大施拳脚,春风得意地领受“带有英国口音的美国梦实现者”名号。

1968年的“美国小姐”,与崔姬如出一辙,瘦,身材并不玲珑,“焚烧胸罩”运动以讹传讹地举行着,美国小姐大赛先是被女性主义当成靶子,后来又投入到呼唤平等的阵营中,他们选出的是个不需要胸罩的“美国小姐”。旧金山那群放荡的嬉皮士仍在行动,他们打坐、冥想,公开谈论性,讽刺的是:不修边幅却引领了时尚风潮,性解放又模糊了性。就像贝茨在《美国近代史》里的描述:“年轻人起了带头作用。露出健美双腿的超短裙,是女人发明的杰作,却博得男人的喝彩。全世界的妇女打消了那些主张着装高雅的牧师们的企图,惊人地显示了女界罕见的独立性。青年男子则由着毛发疯长,须髯飘飘,长发垂肩,卸掉了形同企鹅的黑白服装,穿戴起鲜艳无比的夹克衫和花领带,上身着有褶皱装饰的条纹衬衫,下身华丽俗气的条纹裤。这种时髦的宽容,在某种程度上得益于60年代的反叛情绪及局部成功所带来的容忍态度。”5月的巴黎,中产阶级学生试图从哥特城堡式的老资产阶级内心阴影中走出,他们并不想废除传统价值观,而是把传统价值观作为可供个人选择的无数价值观之一种,他们要建立自由放肆的世俗世界,没有权威等级不存在压抑感的世界,这个世界为有产者、无产者,一切感到不满的人提供机会。贾斯汀是其中善于投机的受益者,崔姬穿着自己设计的一马平川式超短裙站在他身旁,他们本来是两条在岸边挣扎的鱼,潮汐来时被卷进了海里。

1970年崔姬突然宣布退出模特界:“人不能总当个衣服架子。”太突然了,引来诸多猜测。她和贾斯汀经营的“崔姬集团”是时尚界的大鳄,崔姬玩偶、崔姬服装、崔姬化妆品……年利润超过300万美元。但最终她没有与贾斯汀成婚,他不忠,且卷走了钱。起初懵懂,但最终,她大概也受到了女性独立的鼓励。不当模特后,崔姬如焕发新生般进入演艺界,她主演的音乐剧电影《男性朋友》获得了金球奖垂青,还无数次出现在百老汇舞台上,展示那比她的身材雄厚得多的高亢声音。她结了婚,生了女儿,50多岁时好像就打算颐养天年了。

世界上第一个超模——崔姬

世界上第一个超模——崔姬

一定得感谢凯特·莫斯。上世纪90年代她初登场时,人们惊呼:“这是崔姬的翻版!”同样的平板身材,同样迷茫的神态,人们将两人反复比对。崔姬重新出山。2002年她出现在米兰时装周上,她又接受了《纽约时报》的采访,她给玛莎百货拍了广告,她正在为真人秀节目“全美超模大赛”当评委,介绍她时,说这是个时尚偶像。实际上,崔姬和凯特·莫斯是好朋友,据说在崔姬家里,挂着一幅她和凯特·莫斯的合影,相差了25岁,可她们就像姐妹。这些年,时尚界整天感叹凯特·莫斯的时代已经到来,并且迟迟不肯离去,就像60年代见到崔姬时那般惊讶、不解、追捧。她们既像,又不像。崔姬从来不碰毒品,不节食,她吃素,反对皮草,倡导环保,那个时代的烙印让她相信责任和自由,懂得幸福生活的能力。那些迷恋凯特·莫斯的人25年后可能会见到又一个崔姬,却见不到又一个60年代。

凯特·莫丝被称为“崔姬的翻版”

凯特·莫丝被称为“崔姬的翻版”

1968留给时尚的……

2007年圣诞前夜,巴黎《玛莉嘉尔》国际总监弗洛伦丝·杜鲁特(Florence Duluart)已经在非洲与家人开始了假期。电话里传来孩子的嬉闹声和恼人的电波声,她平静地谈论着记忆中的1968:“我的父母都是嬉皮士,他们整天抽大麻,我感到害怕。所有巴黎人都感到害怕,好像并没什么闲暇来关心时尚。”

对经历过,或听说过那个年代的人来说,变革与反抗压过了一切风花雪月。但当它变成回忆,谁也说不清楚那些叛逆的、激荡的精神是通过什么缝隙穿透了时尚。就像沙漠中的石头,它记录下风的方向,而纹理之中也有风的回响。在接受本刊记者采访时,巴黎新锐设计师瓦卡萨·布鲁诺(Vanessa Bruno)说:“席卷全国的‘五月风暴’竟然以法国电影资料馆的国有化政策受抵制与反抗为导火索,大约不仅是偶然的巧合。‘作者电影’成为主宰那个年代的主流,时装随之推崇个人至上,为谁而穿,取悦谁,成为设计师的一个题目。我的衣服就是我自己心情的体现,这些衣服穿起来很舒服,行动自由,就像我满不在乎,随心所欲,代表法国人对自由的追求。它体现了一种与‘1968年一代’有密切联系的人生享乐观念,那是一种很现代的价值观。”

1968年,“See by Chloe”的形象顾问阿莱恩·戈德拉特(Alain Goldblatt)10岁,他记得那年流行浅口中跟皮鞋。他的母亲在电影资料馆工作,他看了很多法国新浪潮电影,对里面的女人深深着迷:那是种干练智慧的形象,独立与勇气占据她们全身。法国这样一个保守的国家仿佛得到了激进的勇气,在此之前,时尚杂志上的服装都是柔美的,在此之后变得硬朗。他的母亲在那一年得到了来自父亲的一件礼物,竟就是一件线条笔直、仿若男装的垫肩直身呢子大衣,他们并没有察觉时尚的演变,但这却影响了阿莱恩的头脑。40年后,他带来了有那个时代独立女性烙印的白衬衫和高腰9分铅笔裤。

巴黎时尚红人多芬(Dauphine De Jerphagnon)有资格感慨:“想想我的朋友们吧,让·保罗·戈蒂埃仅仅是个毛头小伙子,还在挣扎和等待机会,有几个大佬能料到他将会是法国时装的一个标志呢?”可那个年头为青年人提供了机会。多芬曾经担任香奈尔、迪奥的公关经理,他说,这两个品牌,都在那个年代开始由高级定制服装向高级成衣转变,他们生机勃勃,要取悦年轻人。不安定、动荡却充满了机会,法国人终于开始眼睛明亮,有激情但有些茫然。“我想这种气氛包围了这个圈子,因为这个圈子从来就是敏感的。在我脑海里,巴黎灰暗的铁路沿线涂鸦,就是如今巴黎设计师们的缪斯,色彩、线条、波普……都在1968开始与巴黎时装交织难分。“

(本文感谢李洁在巴黎提供的大力帮助) 崔姬超模