收藏“王书”

作者:刘涛 王羲之

王羲之

王羲之的书法真迹失传于宋朝以后。我们今天见到的复制品有两类:一类是唐摹本、古临本之类的墨迹本,不过三十余帖;一类是刻本,俗称“刻帖”,合有260帖左右(有十余帖与墨迹本重)。照此计算,现在存世的王羲之书迹数量为270帖上下。如果剔除其中的伪作,则不足此数。传世的“王书”,除了《乐毅论》、《黄庭经》、《东方朔画像赞》、《兰亭序》等篇是抄写前人或自己的文章,其他都是尺牍书迹。

“尺牍”之名起于西汉,那时用一尺之长的木牍写书信,故有此名。尺牍包括公私信札书疏,属于据事直言的“应用文”,后来尺牍也讲究辞令优美,成为一种“词有专工”的文学形式。收藏名人尺牍书迹的风气也可以追溯到西汉。《汉书·游侠传》说到一位陈遵,以豪侠闻名于世,封侯居长安。那时犹存尚侠之风,列侯、近臣、贵戚都成了陈遵的“粉丝”。《汉书》特别提到陈遵“赡于文辞,性善书,与人尺牍,主皆藏去以为荣”。好事者收藏陈遵的尺牍书迹,固然有“唯是书疏,可以当面”的作用,但是《汉书》里点明陈遵“善书”,看来书法也是收藏尺牍的亮点。东汉的皇帝也喜好收藏名人尺牍,而且重视书法的品质。最著名的例子是汉明帝,他生活的年代比陈遵只晚半个世纪,当北海王刘睦病重的消息传来,他立刻遣人赶往刘睦的封国,令其“作草书尺牍十首”,了却收藏的心愿。刘睦和陈遵一样,既能文辞,亦善书法。还有明帝的儿子汉章帝,为了得到草书名家杜度的书迹,特许他破例用草书写奏章。

魏晋时期,“工尺牍”和“善书”被士人视为一种值得称道的文学修养和才能。这种情况在魏晋以来的史籍里得到反映,正如学者吴丽娱指出的那样:“言尺牍而专重书法”,“言书法则不离尺牍”。魏晋是书家辈出的时代,许多书家都擅长尺牍之学,所以尺牍之迹因书法见重于世的情况越来越普遍,书家写的尺牍更有收藏价值。《三国志》记载的胡昭就是一个例子,此人隐居不仕,书法却与做官的钟繇、邯郸淳、卫觊、韦诞等大书家齐名,所以他写的“尺牍之迹,动见楷模”,成为学习书法的范本。钟繇用便捷的行书写尺牍,开了尺牍书法的新风气。

魏晋书家群,王羲之以“今妍”的书法著称。《晋书·王羲之传》里没有说他“善尺牍”,却提到他与伯父王导的书信联系,用章草写信庾亮,并抄录王羲之《与会稽王书》、《与殷浩书》、《与谢尚书》、《与谢万书》,占了传记篇幅的2/5。这些尺牍书疏,辞采文理兼具,史学家抄录这些尺牍文也许就是为了显示王羲之的尺牍之学,胜过一语带过的“善尺牍”。据说,王羲之还作过《月仪》这样的尺牍文范。当年晋人收藏王羲之的尺牍书迹也许是“文”、“书”并重,后人那里却专重他的书法。

王羲之在世时候,就有人热衷收藏他的书迹。王羲之妻弟郗昙就藏有不少“王书”。羲之写给好友益州刺史周抚的一些尺牍,后来被唐人装为一卷,即著名的《十七帖》。王羲之生活在上流社会,又有骨鲠的性格,争胜的名士脾气,交游圈并不大,圈外人很难得到“王书”。传说王羲之做过抄经换群鹅、题扇之类的事,那是偶尔到民间潇洒走一回。

《王羲之玩鹅图》,宋,马远绘

《王羲之玩鹅图》,宋,马远绘

帝王收藏王羲之书迹始于南朝刘宋时期,当时王献之与羲之齐名,便将父子俩的书迹一并收罗。刘宋后期,中书侍郎虞龢奉命整理内府藏品,写过一份详细的工作报告——《论书表》,谈到“二王”书迹的数量,合有26帙,247卷。虞龢未说一卷有多少纸,但他说到一卷“以二丈为度”,估计每卷约有十余纸。按247卷计算,“二王”书迹合有2400纸,估计王羲之书迹有1000余纸。

梁朝内府收藏的“王书”数量更加可观,唐朝张怀瓘《二王等书录》记载:梁武帝收藏的“二王书大凡七十八帙七百六十七卷,并珊瑚轴,织成带,金题玉躞”,又说“大凡一万五千纸”。如果其中半数是王羲之书迹,当有7000余纸,比刘宋的收藏量多得多。“侯景之乱”以后,梁府的图书名迹由建康(今江苏南京)运抵梁元帝所在的江陵(今湖北荆州)。公元554年,西魏将领于谨攻陷江陵城前夜,梁元帝竟将亡国归咎读书藏书,令内官高善宝将“古今图书十四万卷并大小二王遗迹”付之一炬。

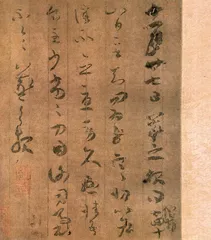

王羲之《丧乱帖》,由日本宫内厅皇室收藏

王羲之《丧乱帖》,由日本宫内厅皇室收藏

唐太宗格外推崇王羲之的书法,不惜重金购募,民间流传的“王书”又一次聚敛到内府。褚遂良《右军书目》记载了他在内府整理的王羲之书迹,正书、行书合有267纸。张怀瓘《二王等书录》、韦述《叙述录》以及《唐朝叙书录》记录的数量,都是正书50纸、行书240纸、草书2000纸,合计2900纸。而张彦远《右军书记》只记录了草书3000纸。若取最高数字统计,唐朝贞观内府藏纳的王羲之正书、行书、草书,数量不会超出4000之数。那时私家还藏有一些“王书”真迹,武则天当政的神功元年(697)五月,王导后裔王方庆又向武后进献了“王氏一门书”,其中也有一卷王羲之书迹(现在只存《初月》、《姨母》两帖的摹本)。

南朝刘宋、萧梁以及唐朝内府藏纳的王羲之书迹,创下“王书”收藏史上的三大纪录。帝王搜罗古代法书名迹,通常是赏赐酬金,可以收到“四方妙迹,靡不毕至”之效,也诱使趋利之徒作伪造假。刘宋前期就有人故意造假,他们摹写“王书”,“以茅屋漏汁染变纸色,加以劳辱,使类久书,真伪杂糅,莫之能别”。刘宋后期的内府藏品当有不少冒牌货色。南齐时,内府曾经做了一批“王书”摹本赏赐给宗室王和大臣,还有不少东晋书家的字类似“王书”,时间一长,这些书迹也被认作“王书”。梁武帝曾请陶弘景鉴定内府的“王书”,陶氏在一封信里提到其中两卷“王书”的鉴定结果:编号为二十三卷的12纸,有4纸“非右军书”,编号二十四卷的伪迹更多,21纸中竟有11纸是赝品。按此推测,梁朝收藏的“王书”即使有7000纸之多,估计半数属于伪迹赝品。

王羲之草书《寒切帖》,唐摹本,现藏天津市博物馆

王羲之草书《寒切帖》,唐摹本,现藏天津市博物馆

王羲之的书迹“历久弥珍”,是一种因时间推移而增值的特殊财富,但是王羲之书法真迹也毁于爱之如命的收藏者之手。羲之妻弟郗昙收藏的“王书”后来都做了他的陪葬品,《兰亭序》在唐朝也落得殉葬的命运。东晋桓玄收藏的“王书”在他篡位失败逃亡途中尽投江中,王羲之《王略帖》真迹据说在米芾去世前自行焚毁,而帝王的大量聚藏又为集中毁灭“王书”开了方便之门。

唐朝聚集起来的“王书”,到了北宋末年徽宗朝,按《宣和书谱》统计,真伪相杂也不过243帖。“靖康之难”,二帝被掳,聚于宣和内府的“王书”又一次失群星散,不知踪迹。所以宋高宗叹道:“余自渡江,无复钟、王书迹。”南宋之后,再难见到王羲之真迹。现在“王书”唐摹本都很稀少,人们重视的程度,正如启功先生所说,“便与真迹同等了”。

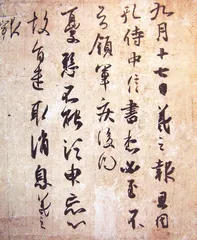

王羲之行草书《孔侍中帖》,唐摹本,唐朝时传入日本,现存日本前田育德会,被定为“国宝” 草书书法王书王羲之二王文化陈遵收藏王羲之书法

王羲之行草书《孔侍中帖》,唐摹本,唐朝时传入日本,现存日本前田育德会,被定为“国宝” 草书书法王书王羲之二王文化陈遵收藏王羲之书法