医海钩沉——解密异体排斥现象

作者:袁越

人造髋关节的成功证明了消费时代的一条语录同样适用于医学界,那就是:修修补补不如换个新的。可是,髋关节基本上属于物理学范畴,造起来相对简单。而人体内的大部分器官的功能都涉及到生物化学,原理复杂,人造的总是比不过天生的。

可是,谁说新的就一定是人造的呢?一个刚刚死去的人身上可以“淘”到很多有用的活器官,只要死者(或者家属)允许,把它们移植到患者身上不就可以了吗?这个想法说起来简单,做起来却要复杂得多。

医生们最先尝试移植的是皮肤,因为皮肤移植手术相对简单好做。可是,他们很快发现,移植过去的皮肤只能维持几天,很快就会腐烂脱落,只有移自患者自身其他部位的皮肤才能长久地生长下去。也就是说,人体仿佛有一种特异功能,能够分清敌我。医生们一直没能搞清这种身份识别机制到底是如何工作的。

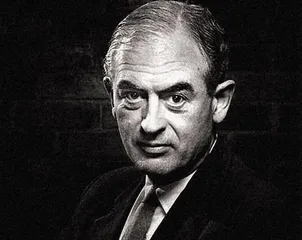

揭开这个谜底的是一个混血儿,名叫彼得·梅达瓦(Peter Medawar)。此人1915年出生于巴西里约热内卢,他父亲是一个黎巴嫩商人,母亲是英国人。梅达瓦在里约的海滩上出落成一个高大英俊的小伙子,并因父母的影响而特别喜欢音乐。他的文学功底也不错,很擅长写字。中学毕业后他考到英国牛津大学附属的马格达伦学院念书,主攻动物学。在当时牛津大学,老师和学生的比例是1∶1,每个老师都必须是全才,因为他们不直接教学生知识,而是指导学生自己看书学习。梅达瓦运气好,赶上一个出色的导师,教会了他怎样融会贯通,从各种不同的领域汲取营养。

后来梅达瓦成了牛津大学的一名教授,参加过抗生素研究。1941年的一天,他正和家人在院子里晒太阳,忽然听到一声闷响,只见一架失去控制的轰炸机从他头顶飞过,掉到离他家只有200米远的地方。飞行员侥幸活了下来,却有60%的皮肤被烧伤。梅达瓦对这名病人产生了兴趣,全程跟踪他的治疗过程。主治医生告诉他,对这样大面积烧伤的病人,如果不采取皮肤移植,仅靠抗生素是无法防止病菌感染的。

当时正值“二战”,有很多士兵需要进行这样的手术,但医生们一直没弄清为什么异体移植总不能成功。梅达瓦决定主攻这一领域,开始在动物身上做试验。细心的梅达瓦发现,如果用同一个动物作为皮肤供给者,那么第一次异体排斥发生在移植后10天左右,第二次排斥则发生得很快,几乎立刻就被接受者排斥了。知识渊博的梅达瓦很快联想到,这样的结果和免疫反应非常类似。比如种痘,就是先让人体接触一种弱致病性的抗原,让人体记住这种病毒的“样子”,之后再遇到同样病毒,人体就会立刻产生反应,把来犯之敌迅速歼灭。

梅达瓦把这个想法写成论文,发表后引起轰动。进一步试验证实了他的思路是对的,异体排斥现象的“元凶”就是免疫系统。

这个故事到此还未结束。1948年,梅达瓦去斯德哥尔摩参加学术会议,会上有人问了他一个类似脑筋急转弯的问题:如何分清同卵双生和异卵双生的小牛?梅达瓦自信地回答:这还不简单,只要把一头小牛的皮肤移植到另一头小牛身上就可以了,发生排斥的就是异卵双生。

会议结束后,那人邀请梅达瓦亲自去农场做这个试验,结果却让他大吃一惊,所有的双生小牛都没有发生异体排斥现象,这其中还有一雄一雌的,肯定是异卵双生。

面对挫折,梅达瓦没有灰心。他坚信自己的理论是正确的,只不过这些小牛的免疫系统发生了一些变化而已。他回家想了很久,终于想出了一个绝妙的解释:因为双生小牛是在同一个子宫里长大的,它们肯定在发育阶段互相熟悉了对方,因此它们的免疫系统对来自对方的细胞产生了耐受性。

为了证明自己的假说,他把一种小鼠的细胞注射进另一种小鼠的子宫内,让正在发育中的小鼠“认识”一下新朋友。然后等这只小鼠出生后再把前者的皮肤移植到后者身上。照理说,两种完全不同的小鼠之间的皮肤移植肯定会引发异体排斥现象,可这一次却没有发生,两者相安无事。梅达瓦把这一发现写成论文发表,并把这一现象取名为“获得性免疫耐受”。

梅达瓦发现的这一奇妙现象其实没有多少实用价值,但他总结出的理论为异体器官移植打开了一扇大门,因为他首次证明免疫系统是可以被改变的,免疫耐受性是可以在后天“获得”的。

1960年,梅达瓦因为对免疫学做出的杰出贡献而获得了诺贝尔奖。 解密现象社会万象排斥异体