生活圆桌(418)

作者:三联生活周刊文 / 杨桦,李建珍,邱秀华,甄黛

我的素食生活

2004年我开始练习瑜伽,瑜伽是主张素食的,虽然我的那几个瑜伽教练哪个也不像吃素的。因为瑜伽我开始读佛经,出家人要素食是中国的梁武帝提出来的,和释迦牟尼其实并没有太多关系,当年的佛和弟子们都是化到什么就吃什么,绝不挑肥拣瘦。

但我还是决定告别吃了30年的肉,主观原因是因为天性里“见其生不忍见其死,闻其声不忍食其肉”的慈悲,客观原因是现在的动物们都搞不清是用什么毒水毒素喂大喂胖又在何等恐怖的状态下被杀。当然,提倡素食的书已经有了一些,它们的理由更丰富,涉及到环保、轮回和人的整个消化系统构成,一读之下,准保让你直想把所有肉欲一抛为快。

于是有一年多时间我活得基本上像一只兔子,餐桌上只吃青菜萝卜,开水煮煮,加点盐。对各种调味料都变得敏感,在外面的餐馆与家人朋友聚餐,人家各个吃得风生水起,我这里举箸四顾心茫然。因为选择余地非常之少,调味料又令身体非常之不舒服,而且我发现,所谓素食馆也是根本吃不得的,那些经营者老企图把素食做出肉味来为食客提供心理补偿,方法就是大量地上料上色,你告别了肥甘,却陷入了酸咸。

清淡素食的选择一方面使我的生活变得更简单了,另一方面又带来了诸多不便,在这个世界上,越来越少的地方能给自己一张合适的餐桌了。更关键的是那一年身体很不争气,“一年三百六十日,不是愁中即病中”,剧烈地消瘦,连续一个月一个月地咳。那一年读了不少中医方面的书,养生方面的理论讲起来一套一套,然而先生对此十分鄙夷:“就你这身体,还是闭嘴吧,具备一点说服力吗?”在先生一再威逼利诱下,我终于再度开荤,才明白我那点区区修行,连肚里的小馋虫们都压抑不住,更休道身心清静了。佛教中对有点佛教情怀的凡俗人等网开一面,吃“三净肉”还是允许的,意为眼不见杀,耳不闻杀,不特别为我而杀的肉,其实,也就是个自欺欺人的身口意清净。

喜欢夏尊回忆弘一法师李叔同的一段话,那是在1925年的宁波,夏尊意外见到自己的老同事老朋友无限珍爱地打开自己随身携带的用破席子包裹的铺盖,用一条又黑又破的毛巾从容地洗脸,津津有味地吃别人送来的萝卜咸菜。

夏尊非常感慨地说:“琐屑的日常生活到此境界,不是所谓生活的艺术化了吗?人家说他在受苦,我却说他在享乐。我常见他吃萝卜白菜时那种喜悦的光景,我想,萝卜白菜的全滋味、真滋味,怕要算他才能如实尝到了。”

“鉴宝”瘾

◎李建珍

这两天,本市举办“2007收藏盛世鉴宝大会”,请到“央视·鉴宝”栏目的专家。我记起塞在衣柜角落的两块破碗,老公轻蔑道:“你这破玩意儿不值钱,省省吧。”我不信。周末,拿报纸一包,揣着两件宝贝去了。

到那地方,得知鉴宝需购票,每张“鉴定通票”价值100元,毫不犹豫买了两张,然后找地方坐下。包里两块碗就如带去医院看病的孩子,排队等着工作人员叫号。

等的时间太长了,听到现场一位老先生对各朝代的瓷器特点如数家珍,我对他崇拜不已,请他过来瞧瞧,他很乐意接受了邀请。

我把叠在一起的碗打开给他看,他一看便责备我:“怎么能把两件瓷器叠在一起呢?互相碰撞,会刮坏的。”我一听,赶紧把碗分开。他拿起一块破碗,说:“这块碗是古越窑的。你看,这外面褐色的是脏东西沁进去,里面的青绿色才是本色,这色泽就是很难得的秘色瓷,起先只是传说,后来人们打开法门寺地宫才揭开了秘色瓷的秘密……”我听得非常紧张,为自己如此不识货而深感惭愧。老先生继续介绍“越窑”的特点。然后,拿起另一块碗,两眼放光,道:“这是哥窑的瓷。”我更晕,忙不耻下问:“什么叫哥窑?”他细细解释,并说:“这如果是宋代的哥窑,至少价值千万,就算是明清仿制的也值不少钱……”听得我心惊胆战,很为自己竟是千万富翁而不自知大感不安:这太恐怖了,万一走出去被人抢劫、绑架了可怎么办?于是,小心翼翼地观察周围来往等待鉴宝的人们,仿佛谁都有可能成为劫匪,就是面前的这位老先生也难保不会心生歹意。老公立马神色紧张,把他一向很鄙夷的这两块碗包好,塞进包里,把包横挎在胸前。老先生又讲了很多古今中外的收藏故事,我是一句也没有听进去,心里只考虑一个问题:去打听一下,哪家银行的保险柜比较安全?

等了两个多小时,终于叫到我号了,带着宝贝进去,我把两张票交给旁边的小姐,她说:“如果要鉴定证书的话,一张400块。”

专家瞅瞅我放在他面前的两块碗,开口了:“东西没错。”看一眼刚才那位老先生鉴定为“古越窑”的碗,说:“这是隋朝的,但是破得太厉害,品相不好,有历史价值没有经济价值。”再看一眼被称为“哥窑”的说:“这是民窑的,乾隆年间的,不值钱,最多1000块。”3句话,30秒钟不到,200块钱就没了。不禁感慨:这时间、这话语也忒金贵了些!

我也不要鉴定证书了,收拾起我的宝贝就走,老公再次把东西塞进包里,走出来,他放松原先绷紧了的脸,道:“现在,我感觉这包轻多了……”

三百年前的约翰·洛克

◎邱秀华

认识约翰·洛克是从《约翰·洛克的家庭教育》开始的,春日一场意外的冷雨把我留在南师大门口温暖的麦当劳餐厅,一向倡导绿色饮食的我一边咀嚼着视为垃圾的薯条一边翻看着约翰·洛克的书。

三百年前英国上流社会的绅士,温文尔雅,彬彬有礼,不需要看任何介绍他的文字,就可以从字里行间想象出穿衣脱帽间优雅得体的举止。约翰·洛克的著作几乎涵盖了教育的所有面,从锻炼健康强壮的体格到培养坚韧优良的精神以及优雅完美的气质。约翰告诉全世界父母:习惯是关乎一生的大事,上流社会的绅士需要从摇篮时期开始培养,并且反对野蛮的呵斥和鞭笞,注重通过培养孩子的荣辱感达到说理教育的目的。

我曾经与两位二十出头的荷兰生意人共同进餐,这是两个荷兰社会里普通的成员,普通的家庭背景和经济地位,受过普通程度的教育,可是他们席间无论咀嚼还是饮水都是静悄悄的,并且未对席间中国人呼啦啦的喝汤声表示出任何厌恶,始终保持平静的微笑,尽管这个声音已令同是中国人的我反感,他们以节制自律的态度对待自己的胃,只吃了一块牛扒、一份蔬菜以及一份水果,并且将从自助架上取来的食物吃得精光。而我们则如同刘姥姥般在琳琅满目的自助食物间穿梭,乐此不疲地将每种食物都尝个遍,还留了一堆尝了一口便觉得不好吃的肉串,似乎不这样就亏了那每人188元的餐费似的,临走响亮地拖动椅子将椅背套胡乱地甩下,与之对应的是荷兰小伙子穿好外套将背套小心地折好并将椅子整齐地靠餐桌放,那次晚餐后,我得出一个结论:贵族绝不是矫揉造作,贵族是一种天生的习惯。

在智育教育上,约翰除了阐述了一般意义的学习,还有一个让我非常欣赏的观点:学习手工技艺、重视劳动的消遣,比如车工、园艺、打铁、木工等。在约翰看来,劳动是一种健康而积极的方式,释放体力,并获得消遣,是一种勤劳但不辛苦、享受但不懒惰的境界。中国人对体力劳动用一种承担义务的心态对待,看我们身边,似乎大多数女人都受家务的奴役,要么成为整日唠叨的怨妇,要么花钱雇一个人以自己摆脱家务为荣。而大多数的男人都逃避家务手工劳动,父母在教育问题上也逃避体力劳动,即使偶尔引导孩子参与,也只是抱着让他吃苦耐劳的态度去引导。可是约翰认为劳动不是吃苦,是一种消遣,有益身心健康的消遣,也许从这个角度就不难理解西方社会尤其是脑力劳动阶层倡导的“Do-It-Youself”的理念,他们亲自整理花园,锄草,自己做一些木器活,即使顶着烈日,沾满泥巴也面带享受的微笑。

幼儿园的peer pressure

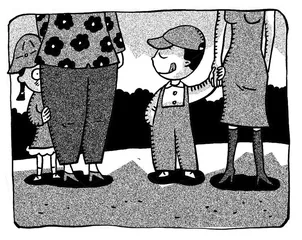

◎甄黛 图◎谢峰

小区幼儿园即将开张,作为暖场,向居民发出了“迎新游园会”的邀请函,参加对象是2~5岁的小朋友及其家长。我家小朋友尚未到该年龄,但我还是想带他去凑凑热闹。

出门前,面临一个决策:穿什么出去?由于放假这两天老是阴阴雨雨,我一直缩在花布家居棉袄里,到小区幼儿园,是不是可以偷懒一下换装程序,穿花棉袄去?说“不可以”是因为跨出家门,就属于公共场合了,不能把家居服穿出去;说“可以”是因为大马路上、大卖场里都有穿睡衣的人,在小区里穿睡衣,还不算离谱。

正在为偷懒寻找合理化借口之时,我家那个懵懂的小朋友竟然拉开鞋柜拿出靴子递到我面前,“喏”、“喏”叫得起劲。——不犹豫了,换装吧,总不能花棉袄配靴子,作为一名家长,我即使不能为小朋友争光,也至少不要给他丢脸。于是换上了牛仔裤和灰大衣,牵着小朋友的手出门。

走到幼儿园,看见已经有很多小朋友和家长(大多数是妈咪)在那里游戏。哇,妈咪们个个细致鲜亮,有马裤长靴,有大衣短裙,还有彩色皮草,真真赏心悦目。至于我的形象,客观地说,中等偏下。心里一阵后怕,还好我没有穿花布棉袄!同时暗下决心,下次可不能如此潦草。

看着花枝招展的妈咪们,脑子里闪上来的是“peer pressure”这个词,有人译作攀比,也译作同辈压力、同伴压力。以前我知道,peer pressure可能来自于你的同学、同伴、同僚,也可能来自于你的街坊邻居,以及老公的女同事,今天晓得了,peer pressure还可能来自于你儿子的同伴的妈!peer pressure有时让人发愁,有时也值得拍手,可不是,如果大伙儿都对peer pressure无动于衷,岂不是要满城尽穿花棉袄。

晚上和两名闺密交流“迎新游园会”的经历和心得。一位听了之后说,你这个压力还不算大,我的压力才大呢,那天我家小朋友坚持要把我的结婚戒指送给他的同学菲菲的妈,说我的手指太粗,结婚戒指戴在我手上不好看,要戴在菲菲妈妈的纤细手指上才更好看。另一位则有更加刻骨铭心的经历。那天她穿着家居花棉袄带着小朋友到小区中央花园晒太阳。在那里玩耍的还有另一个小朋友和他的保姆阿姨。看着孩子们嬉戏,阿姨上来和我那闺密闲聊,问道,你家主人付你多少钱一个月啊?我的闺密把手插在花棉袄口袋里,很没底气地回答,我是这孩子的妈。 生活