地生和数生

作者:钟和晏

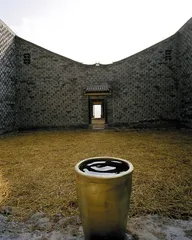

( “井宅”现在是一家精品酒店 )

今年41岁的马清运最近似乎好运连连,上个月20日,他在上海当代艺术馆宣布出任美国南加州大学建筑学院的院长,1月份正式就职,任期5年,这是美国人第一次把这个职务交给了一个外国人。“学校要的不是我的两只脚,而是两只翅膀。”他说。

同一个月,SOHO公司公布总面积7.5万平方米的光华路SOHO的竞标结果,这是SOHO中国在CBD开发的第三个纯写字楼项目,也是这家历来只和山本理显、承孝相或者彼得·戴维森这些国外建筑师合作的房地产公司第一次将总设计交给了一位国内设计师。在光华路SOHO项目对外公布方案那天,马清运穿了一件自己做的深灰色底色带白点的衬衣,他背后的建筑效果图上有同样的圆点图案。

马清运用“圆点和亮肺为房子带来阳光”来形容他的设计,4座十几米高的塔楼在不同高度、不同方向发生轻微地扭动,通常位于办公楼正中央的电梯和通道被向外移,构成楼体连接处3个明亮的玻璃体。3毫米厚的铝板被打上圆孔之后罩在玻璃幕墙的楼体之外,外立面上的圆圈从室外一直延伸到室内,作为开放的通道口,吊顶上的灯具或者办公室大门等不断地重复出现。马清运在西北的父母兄长都是裁缝,他有时候喜欢用衣服来比喻建筑,可以说,这一次他给他的设计穿上了一件又轻又薄的圆点“外衣”。

从效果图上看,这不是一个那么引人注目的设计。“至少,北京的开发商还不知道城市密度会给建筑业带来什么,高密度城市其实是不管建筑形象的。”马清运说,关于这个建筑的都市表现能力,他是采取一种更轻的“面料”方式来对应,而“面料”的生产是依靠简单的重压式工业打孔来完成。虽然他用“非常怀旧、非常60年代,是不会过时的流行符号”来定义这些圆孔,在他原先的方案中,也有看起来更新奇一些的不规则菱格设计,相比之下,整齐划一的圆孔显然是更加节省建造成本和时间的处理方式。

马清运1965年出生于西安,祖籍蓝田,获得美国宾夕法尼亚大学建筑学硕士之后,现在是马达思班建筑师事务所的创始合伙人及设计总监。像大多数建筑师有过的成名经历一样,他在故乡为父亲盖的房子“玉山石柴”可能是最早受人关注的作品之一,关于这个古朴又有些费解的名字,“因为老家蓝田的玉山比较有名,是中国玉石的三大产地之一。‘石柴’源于唐代诗人王维的一处住所‘鹿柴’,在我的知识范围里,这是中国有史以来第一个‘第二居所’的地方”。最近几年,他在蓝田的建造活动已经从最初的山居别墅延伸到名为“井宅”的精品酒店和一座与乡镇府合作的葡萄酒酒庄。“我觉得我们的酒再过三五年,应该是中国原产地葡萄酒里最优秀的了。”他笑容满面地说。

( 马清运为父亲盖的房子“玉山石柴” )

( 马清运为父亲盖的房子“玉山石柴” )

也许是从西北平原的土地一方面绵延万丈、另一方面又沟塬千尺的地形地貌延伸出来的思考,马清运曾经用“地生建筑”这个很可能是由他自己创造的名词来阐述他的建筑想法。在他的解释中,“地生建筑”是指人类为防御从上方下来的侵袭进行的建造活动,房顶、房盖等就是建筑从天而来的印证,建筑从地而来是指人类要防御来自四面八方的攻击,所以,秦汉的土台是地生的,汉唐的建筑也是地生的。地生仪式建筑也是社会的组织设施,它又顺应了当代人对地缘和地脉的讨论。

也许,地生的本质始终延续在西安的整个城市历史经验中,西安广电世纪园可以被认为是旧式地生建筑的一个现代版本。因为项目的位置在大雁塔和曲江公园附近,建筑高度只能在12米左右,马达思班的设计方案是堆土挖坑、护壁凿井,让总面积9万平方米的房子隐蔽在土地的变化之中,成台又成寨,成园又成城。顺应曲江仿唐公园景观的地势,世纪园中组织了一道非常明确的南北轴线,来回应唐以来大型建筑群依轴线组织的建筑方式,建筑群边界的墙体虽然有历史的迹象,用材及构造方式却是现代的。

( 光华路SOHO是“圆点和亮肺 为房子带来阳光”的设计 )

( 光华路SOHO是“圆点和亮肺 为房子带来阳光”的设计 )

去年,马达思班还曾参加了法国里昂雷诺汽车山的设计竞赛,这一占地面积7万平方米、总建筑面积4万平方米的雷诺汽车总部将位于里昂的东南部,阿尔卑斯山的余脉到了里昂,山变成城,城就是山。马达思班的构想是把建筑作为风景的延续和转换,被巨大的蘑菇柱支撑的建筑体有着山影一般起伏的曲线轮廓。这一次,马清运把他的“地生建筑”概念延伸到了“数生建筑”,他说:“计算机里的那块黑空间究竟是天还是地?随着计算机把地形状态转化成等高线,我们处理大范围土地的能力急速扩张,从地生到数生,土地没有了土方重量,也没有了地心吸引力。”

马达思班事务所的标志下有一颗红色的五角星,几年前,荷兰建筑师雷姆·库哈斯曾经这样谈论他的中国同行:“他熟知中国建筑,又曾在美国建筑公司内部工作,同时他还是对共产主义坚信不疑的人之一。”而马清运他和他那一代建筑师的自己评价是:“一方面,我们有很强的怀旧心理,另一方面,我们又有很强的折中主义,我们更忧国忧民。”

( 马清运

)

( 马清运

)

没有农村策略就不会有都市策略

三联生活周刊:在阐述光华路SOHO的建筑理念时,你认为“北京的糟糕是因为我们对它糟糕的误解”?

马清运:大家都觉得北京是大城市,我们习惯把它看成一个巨大的、单核的国际大都市并以此来期待它,这就是最大的误解。其实北京是个小城市,如果把它当作大城市使用的话,就会产生很多问题。所以,我认为北京应该是由多个有效的小城市组合起来的复合城市,应该分区经营,这样大概会是世界大都市中的一个独创。

三联生活周刊:你以前也说过中国城市的发展要么是世界城市历史的独创,要么是自己生活的灾难,现在的状况在你看来如何呢?

马清运:我觉得基本上是在往灾难这方面走,而且走得越来越远,很多城市规划和管理者没有把我们现在的众多问题当成探究新的城市组织方式的机会,我们沿着西方对城市的讨论没有任何意义。中国是以农业为基础的国家,用西方的模式来改造它,这种做法本身就是灾难性的。当然,无论城市最后变成什么样,中国人都很有忍耐力,这点也是对我们建筑工作者的回报,甭管怎样大家都挺高兴的。

三联生活周刊:这种灾难是对所有的城市而言?

马清运:都市化速度按每年20%增长的城市大概都是,原来我觉得一些中等城市没有预防危机的能力,市场本身的协调能力也不够成熟,现在我觉得更危险的是县城和农村的扩张。我小时候去蓝田县的时候,只有一条街,现在都有二环了。最近我在设想,想在蓝田做一栋大概12万平方米的塔楼,把这个县城全部装在里面。当然,这个想法不是我的,弗兰克·莱特(Frank Lloyd Wright)以前就提出过。近几年,我一直参与农村的建造,也是希望对城市问题有更清楚的认识,没有理解农村是绝对不会理解城市的,没有农村策略就不会有都市策略。 城市设计建筑