生活圆桌(416)

作者:三联生活周刊文 / 李建珍,李黎,贝小戎

挂 历

◎李建珍 图◎谢峰

家藏最旧的一本挂历是1973年的,那是小时候最疼我的一个老婆婆送给我的,因为那一年我出生。这本双月挂历印的都是玉雕:玉鼎、玉壶、玉链、玉鸟笼、玉假山……我第一次见识晶莹剔透、温润含香的美玉是从这里开始的。稀奇世上竟有如此好看、好玩的东西。

上世纪80年代初,父亲的一个朋友移居香港地区,他每年都会给我家寄来印有港台明星的挂历。那时,挂历用完可以留着包新课本,我在课堂上翻开带明星照的书皮时曾引来许多艳羡的目光。我一直保留着其中的两本明星挂历,因为古装版的那本有我当年的“偶像”翁美玲,另一本时装版的有邓丽君。后来我才认识了里面的另外几个大明星——港星中的阿姐汪明荃、刚出道的关之琳,还有林凤娇。去年,曾经有一家杂志的编辑做一期成龙的报道,但缺少林凤娇的照片,上网寻找,却都嫌不够大,不够清晰,我就扫描了那张大大的林凤娇玉照给他寄去。

80年代中期到90年代中后期的10多年间,是挂历最兴盛的时期。那段时间,每年刚刚进入11月,挂历就铺天盖地席卷而来,大大小小的书店,甚至百货店都挂起了各式各样的挂历:美女、风景、山水、花鸟、国画、油画……琳琅满目,令人眼花缭乱。印象中,挂历都是人送的或是送人的,鲜见有谁特地去买,我一直想不明白街上那么多挂历究竟卖给谁?我家那般无权无势的,每年尚能收到一二十本,何况那些有点权势的人家?收得太多了,我们也赶紧往外送,不然,过了元旦可就掉价了,就像店铺里卖的,一到12月中旬,就赶忙贴出打5折、打3折的字条。

90年代后期挂历开始衰微,新居的装修已经不给挂历留地位了。其实,我“老土”地认为日日、月月、年年总看那么几幅画,倒不如留一个地方给挂历,不仅方便查询日期,还可以月月、年年翻新。如今满街的书店也没有了挂历的踪迹,但走进一些老式居家却还是能见到它的身影。挂历越来越高档,最后一页印的价格也越来越贵,动辄好几百元,出现了水晶挂历、立体挂历、镀金挂历、金箔挂历……但这些挂历都有一个共同的特点——它们的空白处全都印着企业广告。没有任何广告的挂历已无处可寻。也许,有朝一日,“挂历”将会成为历史上的一个名词罢。

顶真就是力量

◎李黎

最近一次饭局上,大家谈到了大学宿舍的往事,一致记得的是某人排山倒海式的顶真。事过5年再想想,还是让人兴奋,个个都手舞足蹈。

那是2001年春天的一个躁动的夜里,我们面临毕业,又春情骚动,熄灯了还在说胡话。这时主人公例行公事给女朋友打电话,但他一张嘴气氛就不对,很快吵了起来,然后语气又缓和下来,然后又吵,撒野发疯,像个流氓,然后温和谄媚……我们都知道了他和他女朋友的事:女的开了一家服装店,和她一个男同学合伙;而那个男的是此女人的初恋……主人公当然受不了,既觉得感情不牢靠,又感到了就要失去一切的恐惧,他说他要去打那个男的,还说要分手,但最后,他要求和好如初,用台湾电视剧的语气向女朋友求情。

电话那头一定很固执,固执地认为自己受伤了,于是主人公大声说:

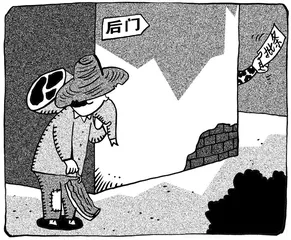

你不理我,我就打电话给你;你不接电话,我就去你家小区门口等你;你走其他的门出去,我就到你家楼下等你;你不下楼,我就到你家门口等;你不开门,我就不下来……

我们实在忍不住了,纷纷笑起来;有一个人当场指出:你根本做不到。

我们这样笑,主人公也不气,他沉浸在悲伤和表态之中,又气焰逼人地说了一遍:你不理我,我就打电话给你;你不接电话,我就去你家小区门口等你;你走其他的门出去,我就到你家楼下等你;你不下楼,我就到你家门口等你;你不开门,我就不下来……

那天晚上,主人公干了很多很绝的事,比如用台湾电视剧的口吻大声表白,比如把宿舍里的电话卡全部打完,并把当时仅有的3部手机全部打到没电。但我们印象最深的还是这段话。很多年,高考不考顶真,我们远离顶真,偶尔在古文里遭遇一下,知难而退。但那天晚上我们都感受到顶真太强大了,悲伤也强大,恶搞也强大。

饭局上,我说了两段最近接触到的顶真句式,都很悲切,但引来的都是大笑。

第一段是斯诺在《红色中国》写的:我问一个青年战士:“吃不到馒头和土豆,净吃小米,苦不苦啊?”“不,这算不上苦。”他回答,“如果没有米,我们就吃馒头;没有馒头,我们就吃小米;没有小米,我们就吃玉米;没有玉米,我们就吃土豆;没有土豆,我们就吃卷心菜;没有卷心菜,我们就喝热水;没有热水,我们就喝冷水;如果一点水也没有,那就怎么样呢?是的,那才叫苦哪!”

第二段是《1699桃花扇》第五出的台词,作为改编的新戏,和孔尚任的《桃花扇沉江》有一些出入:史可法:上阵不利……众将:上阵不利,守城!史可法:守城不利……众将:守城不利,巷战!史可法:巷战不利……众将:巷战不利,短接!史可法:短接不利……

众将:短接不利,自尽!

如果我说了这两段在座的都哭了,那我会觉得矫情得发傻;但是哄堂大笑也让人觉得怪怪的,有点无所适从。

最完美的语言游戏

◎贝小戎

爱因斯坦一直不明白,自己的理论连一些同行都搞不懂,为什么却有那么多普通人喜欢他,纷纷投书给他。维特根斯坦是哲学界的爱因斯坦,他也成了一个外行津津乐道的人物。他是个同性恋,罗素的学生,在战壕里写了一部哲学著作,认为自己已经一劳永逸地解决了所有哲学问题,就跑去当小学老师,但是在给孩子们编写教材的时候又对语言哲学有了新的看法。他还是个建筑师,给他姐姐设计过一幢房子,他曾经说:“有人以为哲学很艰深,而建筑设计比研究哲学还要难。”被哲学问题弄得头昏脑胀的时候,为了放松神经,他会去看侦探小说,或者去电影院坐在头排看电影,把自己淹没在电影画面中。

维特根斯坦认为只有通过语言,世界才能对我们有意义。但是语言又不能完全表达出世界的本质,因此我们只能不停地耍语言游戏。征婚启事也是一种语言游戏。《伦敦书评》创刊于1979年,从1998年开始刊载征婚启事,读者平均年龄52岁,64%的是男性,年收入8万英镑。在这份杂志上,读者能够供稿的栏目唯有读者来信和征婚启事。设立这样一个栏目倒是确实能收到一些不错的语言游戏。

很多哲学家都是独身主义者,像苏格拉底、康德、叔本华,维特根斯坦也是。有人很感慨地说,如果维特根斯坦曾经在《伦敦书评》上发布过征婚启事,他最后能至于孤苦伶仃地死去吗?无疑他的征婚启事会写得无与伦比,因为征婚启事是他所说的“语言游戏”最完美的例子。假想中维特根斯坦的征婚启事会是这样的:“出生于奥地利,毕业于剑桥大学,哲学家、工程师、幼儿园教师,有著述两种(一本关于哲学,一本关于拼写),征伴侣、会煲汤的主妇。必须喜欢:沉默,潮湿,哲学沉思,侦探小说。必须鄙视:清晰,乐观,学术同行。年龄、种族、性别不限。联系人维特根斯坦,354号信箱。”为维特根斯坦代拟这样一则启事并不容易,要非常了解他的 生活史可法