《奥克诺斯》:塞尔努达的散文诗

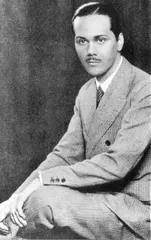

作者:孙若茜 路易斯· 塞尔努达

路易斯· 塞尔努达

“对奥克诺斯而言把灯心草编起喂给驴吃是再自然不过的事。他也可以不编,但是不编草该去做什么呢?所以还是喜欢编灯心草,让自己忙着做点什么;所以驴会吃编好的灯心草,尽管没编的它也一样吃。可能编起来更好吃、更有营养。也许可以说,某种程度上,奥克诺斯就这样在他的驴身上找到一种消磨时间的方式。”——德尔斐阿波罗神庙的长方形大厅内,右墙壁画的是特洛伊之战,左墙壁是古希腊画家波留克列特斯的湿壁画《奥德赛降至哈迪斯》,画作已经失传,唯有歌德这段描述将这幅画中编草绳喂驴吃的小人物奥克诺斯带到我们的眼前。

“奥克诺斯”在希腊语中的本意是“懒散”、“无所事事”,作为名字,它带着一种“无用”的暗示。西班牙诗人路易斯·塞尔努达却用“奥克诺斯”命名了他倾注大量创作时间、心血的散文诗集,因在这个关于奥克诺斯的故事中,他找到了某种令人愉悦的讽刺,并将吃草绳的驴视为时间的象征,它吞噬一切,或又可象征公众,无意识而具有毁灭性。这也正是他第一本被译作中文的作品。

路易斯·塞尔努达(Luis Cernuda)1902年出生在塞维利亚,是西班牙“二七一代”的代表诗人,同时被公认为20世纪西班牙最伟大的诗人之一。第一次写下一组诗时,21岁的塞尔努达正在服兵役,像诗人们都常说的那种所谓“不是我在写诗,而是诗歌找到了我”的状态,诗歌在那时找到了塞尔努达,使他忽然拥有了别于往日的感受和表达欲。大学毕业后,和当时很多爱好文学的青年一样,塞尔努达去了马德里,并与同样是“二七一代”的诗人加西亚·洛尔卡、维森特·阿莱克桑德雷和马努埃尔·阿尔托拉吉雷成为了要好的朋友。

不久便是西班牙内战,它结束了这些青年们终日聚在一起弹琴唱歌的日子,甚至可以说,它意味着一场盛大的集体“死亡”降临在了这“二七一代”的诗人们的身上。用阿莱克桑德雷的话说:“他们都离开了,所有人,同时一起离开,走向不同的方向。”塞尔努达也在此时离开了祖国,虽然最初他并非主动地逃离,但此后的25年直至去世,他都未再踏上西班牙的土地。

1938年2月,英国诗人斯坦利·理查德森以邀请塞尔努达讲座为由,为他争取到了通往英国的签证。塞尔努达原以为此行不会超过两个月,却在讲座结束并已动身前往巴黎即将回国时,被关于内战的一些最新消息阻止在门外。他回到英国,开始了在格拉斯哥大学和剑桥大学的任教。此后,他又前往美国曼荷莲女子文理学院教书,最终在墨西哥辞世。

中文版《奥克诺斯》

中文版《奥克诺斯》

《奥克诺斯》的创作几乎充斥了塞尔努达的整个流亡时期。他从1940年5月就开始了这本书的写作,1942年第一版付梓。在此期间,诗人还因书中所写尽是关于童年和少年时代的回忆,而将书名一度暂定为《献给青春的花环》,直到某日他读到歌德文章中的“奥克诺斯”才将其正式定名。《奥克诺斯》1949年发行了第二版,从原本的31篇增至46篇,其中加入了包括他有关最后一次离开西班牙和第一次见到美洲大陆并踏入美国时的回忆。而在此基础上增至63篇诗作的第三版,则在1963年,诗人去世后的几天才登上书店的货架。所幸他本人参与了这本书所有的编辑流程并多次修改了校样,在致学者卡洛斯·奥特罗的信中,他说道:“阅读《奥克诺斯》的校样带给我未曾料及的满足。尤其是在这样的时刻。”

中文版的《奥克诺斯》除了收录其原第三版的63篇诗作外,还将曾出现在第一版,后又被塞尔努达在其余两版中删掉的诗作《写在水中》一并收纳在册。据说诗人当时删掉这一诗作的原因有二:其一是他觉得该诗过于夸张不够克制;其二是这首诗用于第一版的收尾,如果保留,新增的诗篇则无法加入。因此,中文版将这篇诗作放到附录的位置。

“你证明我的存在:如果我不认识你,我没活过;如果至死不认识你,我没死,因为我没活过。”——这本散文诗集的译者汪天艾,最初就是被这首《如果人能说出》的最后两句震撼,而开始着迷于塞尔努达。现攻读于西班牙马德里自治大学文哲系博士学位的她,此前先后毕业于北京大学外国语学院西葡语系和英国伦敦大学国王学院比较文学系,她的研究方向一直锁定在20世纪的西班牙诗歌,并从本科论文起,论题就没有离开过塞尔努达。而此前,国内从未出现过关于塞尔努达的学术专著或任何一部译作,只有几首诗作零星地被翻译在了文学杂志上。

“最不西班牙的西班牙诗人”

实际上,塞尔努达在西班牙的认知度,也并没有与他“20世纪西班牙最伟大的诗人之一”的地位相称。政治原因,他的作品在1978年才正式开始在西班牙出版,虽然此前的50年代西班牙地下已经开始能够读到他的作品,但研究还是相对滞后。英、美对他的评价在整体上早于西班牙,有关他的第一篇博士论文就出现在美国。即便是在今天,塞尔努达也还是那种在西班牙诗歌圈内闪闪发光,但并不广为人知的诗人。

除了流亡的客观因素外,塞尔努达在他创作生涯的大半时间中都未得到西班牙诗坛应该给予的关注,其原因还有多重,帕斯的话或可将其概括:“塞尔努达的诗是对我们的价值观和信仰的批判;他的诗里,毁灭与创造密不可分,有什么增强稳固了就意味着社会上有什么消散了,这一点公平、神圣而不变。塞尔努达的作品是一场颠覆,其中的精神宝藏正是在于它试探了整个群体的道德系统,无论是传统的权威里创立的东西还是社会改革家们向我们提出的东西。”

帕斯曾称他为最不西班牙的西班牙诗人。他更像是一位“欧洲诗人”,这在西班牙是罕见的。这听起来很矛盾,西班牙也确实在欧洲,但就像法国人时常嘲弄的“欧洲到比利牛斯山就结束了”那样,西班牙的文学环境是相对封闭的。当时,大部分西班牙诗人的阅读视野最多扩展到法国,而无法延展至德国、英国,但塞尔努达是个特例。

为了阅读其他语种诗歌的原著以汲取养分,塞尔努达学习法语、德语、英语。他始终不喜欢在当时西班牙年轻诗人中盛行的风格,因此在他最初的两本诗集《空气的侧影》和《牧歌,哀歌,颂歌》中都没有出现20年代西班牙诗歌中常见的民俗风和学究气。从第三部作品起,他开始了超现实主义的创作,《一条河,一种爱》、《被禁止的欢愉》和《遗忘安居之地》都是如此。对于超现实主义的体验,他曾引用兰波在《文字炼金术》中的一句诗作为表达:“一部滑稽剧的标题在我眼里呈现出恐怖的景象,而后,我用文字的幻觉来解释我的魔法。”

更深的影响来自此后他对德国诗人荷尔德林的阅读和翻译,此前荷尔德林的作品还尚未被译介到西语世界。译诗的过程是逐字推敲体会的过程,塞尔努达在其中得到了共鸣。汪天艾认为,其中最关键的影响是,他得到了诗人是天赋圣职的概念,因而作为诗人的自我认知有了很大的提升。

而英国诗歌给予他的,更多是技巧上的东西。首先在语言上,他摒弃了西班牙诗歌传统中对于华丽辞藻和巴洛克风格的偏爱,试图去找到一种简化的精准的语言。另外,华兹华斯等人的自然诗,让他对于意象的处理有别于传统的西班牙的处理方式,同时,他还在广泛的英文阅读中收获了理论,等等。此后,塞尔努达的诗歌正式地走向了成熟期,从诗集《云》开始,此后的8本诗集都拥有了稳定的风格。

“精神传记”

之所以选择《奥克诺斯》这本散文诗集作为第一本中文译介的作品,除了这是她个人最喜欢的塞尔努达的作品外,汪天艾还有很多的考虑。首先,单本的诗集不足以展示塞尔努达诗歌的整体面貌。如上文提到的,塞尔努达的创作直至中晚期才进入一个相对成熟稳定的阶段,但此前,他一半的诗集却都已经出版。在这些早期的诗集中,每一本都无法单独代表塞尔努达,每一本又都有在其所尝试的风格下生出的好作品,如果译介则很难取舍。

《奥克诺斯》中译者汪天艾

《奥克诺斯》中译者汪天艾

汪天艾认为,比较理想的状态是将塞尔努达的诗歌以流亡为界,分为早期的150首左右和中晚期的200首左右,将它们一并出版。“这样会让读者在第一次接触他的诗歌时就能有比较全面的把握,而不太会因为某一种偏见错过这个诗人。”另一个原因是,相对于诗歌,散文诗的篇幅较长,甚至有一些情节化的东西存在其中,这意味着提示更多,理解相对轻松,不论是读者还是译者都能对它更准确地把握。

与这本散文诗集在创作时间上平行的流亡诗歌——那些几乎都是在记录着平日所见、平日所及的现实映像的创作相比,《奥克诺斯》完全是过去映像的。汪天艾认为,这种用回忆来体现的诗人对于时间的执念,似乎是诗人在流亡的打击下,所做的一种精神上的自我平衡。另一方面,塞尔努达是在对自己的童年回忆中给自己当下的执迷和想法找一个理由,比如对永恒的痴迷,或是第一次感觉到美究竟是什么等等,他的很多作品都不断地回到这些主题,仿佛在不断地找寻:“这是从什么时候开始的呢?”这都是他非常个人化、主观化的内容,满满的回忆中加入步入中老年后的思考,哪怕其中出现了别的人称、别的名字,那些事件和地方都是他亲身经历的。

比如其中常会出现的一个小男孩阿尔巴尼奥,就被很多学者理解为诗人的另一个自己。这个名字来自西班牙诗人加尔西拉索的《第二牧歌》,阿尔巴尼奥在其中是坐在泉水边哀叹自己被牧羊女卡米拉拒绝的角色,他没有认出自己在水中的倒影,以为那是需要与之争斗的“别人”,因而差点儿落入水中被淹死。

“对塞尔努达来说,唯一有价值的神话,即一个人和他自己之间的关系,他与水中的倒影争斗,实则关注的是他和记忆之间的争斗,他和过去的自己、现在的自己、甚至自己不曾认识的自己之间的一个争斗,对他来说有意义的是一个人经历了所有的变化,却依然忠实于自己。这是一个很困难的过程,意味着极端的自我认知的过程。”汪天艾说,塞尔努达喜爱的另一个神话,是阿波罗对达芙妮的追求。因为他始终认为,一个人所痴迷的、追求的东西,和最后得到的总不能一样,就像是达芙妮最后化作月桂树一般,欲望和现实永远不可调和。他从最初的创作起就一直在试图解开这个题,虽然他似乎从一开始就知道此题无解,也因此他给自己的诗歌全集起名为《现实与欲望》。

帕斯曾说,塞尔努达的《现实与欲望》可以看作是一本精神传记,记录的是他经历过的一连串瞬间,是他对这些重要体验的思考。他的精神品性恰在于此。诗人用传奇向我们讲述真实的东西,从真实的事件中创造寓言。 深度读书奥克诺斯散文阅读散文诗西班牙文化诗歌