匿名者“班克斯”和街头艺术

作者:曾焱 班克斯绘在伦敦埃克斯茅斯市场墙上的涂鸦作品

班克斯绘在伦敦埃克斯茅斯市场墙上的涂鸦作品

从2014年底到2015年初,法国有两个以“街头艺术”为主题的大展同时举行:巴黎电力基金会(Fondation EDF)展出首次获得该机构“涂鸦奖”的年轻艺术家作品,以此向20世纪70年代兴起的涂鸦文化致敬;另一个展览由波尔多酒业巨头贝尔纳-马格雷的文化基金会(Bernard-Magrez Institut)发起,主角是近年来极受各国涂鸦手景慕和艺术市场追捧的英国人“班克斯”(Banksy)。

2007年,“班克斯”的一幅油画《炸掉英国中产阶级》(Bombing Middle England)就在伦敦苏富比的一场拍卖会上以10.2万英镑售出,画面风格类似极简主义,但保有街头艺术的黑色幽默:三个老妇人正在拿几个炸弹玩一场保龄球游戏。那次拍卖,这位涂鸦手有7件作品出现在作品名单上,和全球当代艺术界最值钱的达米安·赫斯特和安迪·沃霍尔并列。当时,这个纪录被认为是相当疯狂的,意味着每天仍然晃荡在街头的涂鸦手“班克斯”已经进入到英国艺术大腕的行列。

“班克斯”是谁?至今还没有人知道他的本名到底是什么,“班克斯”不过是他涂鸦时使用的笔名。人们对他个人信息的了解仅限于:1974年出生在英国布里斯托市,20世纪90年代初在老家街头开始涂鸦生涯。他的方式是模板涂鸦,手法迅捷、惹人注目并且不失幽默。他喜欢创作带有反战、反资本、反体制社会的作品,旁边再写上简短的俏皮话。2002年7月19日,班克斯在洛杉矶“33又3分1”画廊举办了第一次个展,取名“完全模板主义”(Existencilism),这是风靡全球涂鸦艺术的“班克斯效应”的开始。“班克斯”最轰动的作品之一,是他在2004年恶搞英镑:他制造了一批10英镑纸币,将上面的英女王头像全部替换为戴安娜王妃的头像,“Bank of England”则变成了“Banksy of England”。这批作品曾被人拿到商店消费,并被人在拍卖网站eBay上炒卖到了200英镑一张。

法国涂鸦爱好者对英国匿名者“班克斯”有难得的好感。一则是“班克斯”出道后说过,他的涂鸦风格主要是受巴黎80年代成名的一位涂鸦名手——“老鼠布莱克”(Blek le Rat)所影响。“老鼠布莱克”本名叫泽维尔·普鲁(Xavier Prou),在1968年巴黎“红色五月”期间是一名建筑系学生,参加过左翼街头运动,为游行队伍制作海报。1981年,当他重新走上巴黎街头以“老鼠布莱克”的身份开始涂鸦时,他选择了和纽约涂鸦手完全不同的一种方式,而这个方式就来自他年轻时的街头运动经验:纸模(Stencil)。这是一种曾在战场上大量运用的复制军事符号或标语的方法,原理是用镂空的厚纸板做出图像轮廓,然后在镂空的地方喷漆着色,墙上就此复制下相对应的图像。泽维尔成名后,被称为“纸模涂鸦之父”,影响了无数后辈涂鸦手,“班克斯”就是其一。“班克斯”对“老鼠布莱克”十分敬重,他曾说,每当他以为自己创造了一个独一无二的涂鸦作品时,却发现“老鼠布莱克”早已经玩过了。“老鼠布莱克”生于1952年,现在63岁,不过和很多涂鸦名手一样,已经成为画廊和美术馆里的涂鸦手。他曾提起“老鼠布莱克”的笔名是受到一本漫画书《大鸟布莱克》的启发,取老鼠为名,是因为他认为老鼠才是一座城市里最自由的动物。但和后辈“班克斯”相比,泽维尔没有将神秘保持到底。无人知其底细的“班克斯”反倒更像是一只自由的城市“老鼠”。

“班克斯”在2010年拍摄过一部纪录片《画廊外的天赋》(Exit Through the Gift Shop),和法国人也有些瓜葛。他这部片子的主角是一个法裔美国人,名叫泰瑞·格维塔(Thiery Guetta)。泰瑞最早是一名记录涂鸦资料的拍摄者,后来以“洗脑先生”(Mr Brainwash)的笔名成功转型为洛杉矶街头的涂鸦明星。“洗脑先生”具有强大的策划和公关能力,在“班克斯”的影片中,他独自完成了80年代纽约艺术界和传媒界合力才达成的涂鸦造星运动:开设工作室,雇用大量助手,像流水线一样制造产品。他就是他自己的经纪人,用最短时间从街头走进了画廊和美术馆,他在洛杉矶自我策划的第一场展览就达到了百万美元销售额,作品进入纽约、巴黎等艺术中心的美术馆展示。“也许泰瑞是天才,也许他是幸运,也许,这意味着,艺术就是开玩笑。”也许,这个评价就是“班克斯”拍摄这部纪录片的初衷。电影曾在圣丹尼斯电影节上映,并获得第83届奥斯卡金像奖最佳纪录长片提名。

班克斯在美国纽约康尼岛的涂鸦作品(2013年)

班克斯在美国纽约康尼岛的涂鸦作品(2013年)

“街头艺术”一向被归置于后现代艺术模式,标签有:反叛、冲动、嘲讽、拒绝规范,对抗资产阶级和中产阶级的画廊及博物馆趣味。按说它们本应该是不可驯服的非主流表达,不可保存的闪现,意味着不出售和不收藏,最常见的归宿是在黑夜的街头诞生,然后可能就在下一个黑夜到来前消失。“人们把我的作品看成某种不是由艺术家创作的东西,而是一种对任何人都开放的语汇。” 上世纪80年代的纽约涂鸦明星基斯·哈林(Keith Haring)这句话,可以用来概括本源意义上的街头涂鸦:一种标签式的亚文化(Tagging Subculture)。

信手涂鸦的历史可以追溯到古希腊和古罗马时期,但现代涂鸦作为全球性的亚文化现象始于20世纪70年代,纽约、巴黎、伦敦、圣保罗……这些拥有大片贫民区的国际化都市都是涂鸦艺术最活跃的地方。最早的纽约涂鸦者主要是一些来自中下阶层的青少年,十几岁,在成长经历中和艺术毫无关联,涂鸦完全就是街头生活的一种发泄方式。他们在地铁站、洗手间、街道墙壁这类公共场所快速喷涂文字和图案,表达着对成人世界的挑衅和轻蔑。他们也几乎从不使用本名,通常都有一个古怪的笔名,签在每一个“作案”现场。

班克斯在英国格洛斯特郡打造的作品,展示了政府机构官员监听一个电话亭(2014年)

班克斯在英国格洛斯特郡打造的作品,展示了政府机构官员监听一个电话亭(2014年)

“Taki183”,这是最早出现于主流媒体报道中的纽约涂鸦手(Graffiti Writers),一个在贫民窟长大的希腊裔男孩,真名叫作德米特里厄斯(Demetrius)。1971年,《纽约时报》追踪到这个以发送传单为生计的涂鸦者的故事:Taki是外号,183是他生活街区的号码,他在每天穿行于大街小巷发传单的时候,把这个签名组合涂画在各种墙壁上。当“Taki183”在纽约街头成为如暗号一般的神秘存在,也最终引起了记者的兴趣。涂鸦艺术里最原初的风格“Tag”,意即“标签”,就是像他这种以单线条涂写的字母,后来也用来指称涂鸦手使用的笔名。德米特里厄斯的故事后来拍成了一部电影:名为《Taki183》。

到了上世纪80年代初,纽约涂鸦由街头进入画廊体系的过程中出现了两个真正称得上涂鸦明星的人物。一位是前面提到的基斯·哈林,他最早是用白色粉笔在地铁站的黑色广告板上绘画只有头和身体而没有五官的“空心小人”,这些简单有趣的线描至今仍是20世纪最具个性的视觉符号之一。成名后,哈林开了一家“波普商店”(Pop-shop)售卖自己绘制的T恤、背包、海报等各种媒介的艺术品,他用这种方式在画廊体系之外保持和大众交流。哈林是宾夕法尼亚人,在匹兹堡上学,开始到纽约地铁涂鸦的时候已经22岁。他之前在艺术院校接受过正规的视觉设计教育,和纽约本地那些涂鸦少年差别很大,所以也有评论家认为,他上街涂鸦其实只是一种观念艺术的实现路径,他选择了地铁而不是画廊。

班克斯在中东加沙冲突地带绘制的反战涂鸦作品(上图2015年)

班克斯在中东加沙冲突地带绘制的反战涂鸦作品(上图2015年)

另一个涂鸦明星就是布鲁克林的黑人少年让-米歇尔·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)。他16岁出道涂鸦,游荡在曼哈顿下城,取笔名“Samo”,在俚语中有“老油条”的意思。在哈林的跳舞小人和心形符号现身地铁之前的两三年, 巴斯奎特的涂鸦作品已经在曼哈顿下城到处可见,他为纽约涂鸦文化贡献了好几个流行视觉符号,比如:单词、短句、箭头。巴斯奎特确实是个天才少年,他的涂鸦超越了简单的愤怒逻辑,往往拥有一些超现实的哲学意味以及来自他父系的非洲部落图腾的迷幻感。除此之外,干净俊朗的外形,非主流的纯黑人血统,没有接受过任何艺术训练的经历,和曼哈顿地下乐队俱乐部的密切关系……所有这些都成功结构了一个街头艺术家的迷人边缘形象而获得纽约当代艺术名流安迪·沃霍尔等人青睐,巴斯奎特快速进入新表现主义阵营,成为纽约上流社会追捧的画家。

在这两位涂鸦者的传奇之中,最后也包括了他们的死亡方式:巴斯奎特在1988年28岁时死于吸食毒品过量,哈林1990年因艾滋病去世的时候也刚过31岁。

班克斯在中东加沙冲突地带绘制的反战涂鸦作品(2005年)

班克斯在中东加沙冲突地带绘制的反战涂鸦作品(2005年)

涂鸦从被纽约当局全力打击的街涂鸦从被纽约当局全力打击的街头发泄行为转而为纽约当代艺术新潮流,并非自然形成,而是艺术系统商业运作的结果,或者更准确地说,商业因素在这个过程中扮演了重要角色。最初的几个涂鸦展览只是局限于纽约东村(East Village),那里仍属边缘艺术家和小画廊生存的地盘。1980年纽约时代广场上举办了一个有大量街头艺术家参与的展览,艺术世界真正开始关注涂鸦。1983年,荷兰鹿特丹的Boymans van Beuningen Museum举办了全球第一个博物馆里的涂鸦艺术展,随后是名叫西德尼·詹尼斯(Sidney Janis)的纽约大画商在她大名鼎鼎的画廊里策划了一次“后涂鸦”展——这两大展览事件被艺术史家视为街头艺术和主流商业市场真正“合流”的标志。

自20世纪50年代确立了在西方艺术市场的中心地位,到70年代以后,纽约已经成为一个制造和出售艺术观念和艺术商品的“超级市场”。而在当时的纽约艺术界,詹尼斯素有“教母”之称,一直是抽象表现主义大师罗斯科和波普明星沃霍尔等人背后的强劲推手。嗅到街头涂鸦里面隐藏的商业机会,詹尼斯再次出手操盘。她提出了“街头艺术”概念,推动涂鸦运动加入到美国绘画复兴的体系中,涂鸦作品从墙壁挪到画布,进入主流画廊,价格不断攀升。在市场价格和博物馆收藏的双重刺激下,画室里的职业艺术家们也追逐着这股时髦的艺术风潮,开始直接在画布上仿效街头风格,哪怕很多人从未有过在地铁里涂鸦的感受。

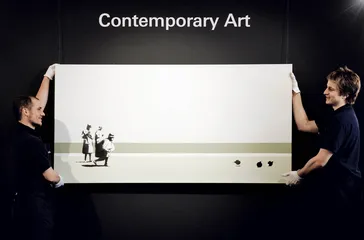

2007年,苏富比拍卖班克斯作品《炸掉英国中产阶级》

2007年,苏富比拍卖班克斯作品《炸掉英国中产阶级》

当涂鸦受到艺术市场游戏规则的支配,它逐渐失去了街头反叛的激情而徒留图式。两个涂鸦艺术明星先后离世的那段时间,也正好是涂鸦开始被艺术市场冷落的时候。对于这波持续了将近10年的涂鸦狂热的降温,英国评论家爱德华·卢西-史密斯将深层的原因归结为文化消费时代的人造景观——“它是由一个社会阶层所创造却被另一个阶层所消费的东西。而这两个社会阶层的态度和价值观完全不同。”

但是,卢西-史密斯只是看到了作为被画廊和美术馆一度收编的涂鸦艺术的静默。而在这些“白色盒子”之外,街头涂鸦作为社会运动或者政治观念表达工具一直具有生命力。20世纪末的东欧政治剧变,全球的区域冲突,环保问题,这些都成为街头涂鸦新的主题。在柏林墙倒塌之后,全球涂鸦艺术家的“战场”转移到以色列和巴基斯坦之间的隔离墙——班克斯称之为“全世界涂鸦艺术家的度假胜地”,他自己在这座墙上画了9幅涂鸦作品。

班克斯在2004年恶搞英镑的作品,将上面的英女王头像全部替换为戴安娜王妃的头像

班克斯在2004年恶搞英镑的作品,将上面的英女王头像全部替换为戴安娜王妃的头像

另一面,寻找新刺激点的艺术市场再度推高20年前涂鸦运动高潮时期的作品。在2010~2011年度的全球当代艺术市场报告中,巴斯奎特名列最高拍卖额艺术家的榜首。2013年5月,在纽约佳士得的“战后与当代艺术品”拍卖会上,他1982年的一幅作品《瘾君子》成交价竟高达4880万美元。

“班克斯”也成为艺术市场的新宠儿。他自己并不出售作品,但他的涂鸦常常被人从街头居民区的住房墙面上扒下来送上拍卖,而他并不知情。2014年4月24日,在伦敦有一场名为“偷窃‘班克斯’?”的拍卖预展,而“班克斯”愤怒地通过媒体宣布,自己并未“授权或参与”。

法国涂鸦名手“老鼠布莱克”

法国涂鸦名手“老鼠布莱克”

就在他创下令人惊异的拍卖纪录的第二年,班克斯又像侠盗一般回到街头:2008年3月,伦敦泰晤士水务公司的抽水塔上被人喷上一个橙色的小孩形象,而孩子正在写的一行短语是“拿下这个社会”。涂鸦旁边虽然没有签名,但人们都毫不怀疑它是班克斯的作品。这次涂鸦被街区当局判定为“恣意毁坏他人财产罪”,三天之内就被清除了。

波普艺术家安迪·沃霍尔(左)和纽约涂鸦明星让·米歇尔-巴斯奎特 (摄于1985年) 涂鸦画廊街头街头艺术艺术涂鸦文化美术班克斯

波普艺术家安迪·沃霍尔(左)和纽约涂鸦明星让·米歇尔-巴斯奎特 (摄于1985年) 涂鸦画廊街头街头艺术艺术涂鸦文化美术班克斯