以写格言为生

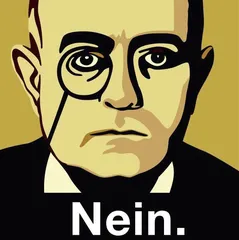

作者:薛巍 ( 贾罗辛斯基的推特头像是德国哲学家阿多诺的漫画像 )

( 贾罗辛斯基的推特头像是德国哲学家阿多诺的漫画像 )

怎样用好140个字

《华尔街日报》的报道说:“德语教授和互联网明星这两种职业很少会被集于一身。但是埃里克·贾罗辛斯基找到了他的办法。白天他给宾夕法尼亚大学商学专业的学生上课,当不在教室里时,他换上马甲,用NeinQuarterly(否定季刊)这个账户发推特。他经常会用典型的德国人的性格说话,阴郁、哲学化、趋于绝望的性格,比如‘今天的世界只有两件事不对:世界,以及今天(Only two things wrong with the world today. The world. And today.)’。”

42岁的埃里克·贾罗辛斯基本来是宾夕法尼亚大学德语副教授,他从2007年起在该校执教,他的专业是研究法兰克福学派的批判理论,分析阿多诺、马克思、尼采、卡夫卡等人的著作。他在学术界感觉自己很孤立。他喜欢德国思想家们激进、好玩的一面,而其他学者以严肃到近乎崇拜的态度评价他们的著作。他有一条推特说:“第一次是悲剧,第二次是同行评议论文的闹剧。”

贾罗辛斯基从2012年2月开始写推特,至今他已经发了3万条,有6万名“粉丝”,包括爱沙尼亚总统托马斯·亨德里克·伊尔韦斯。他说写推特让他感觉自己被解放了,因为写推特让他想起了他喜欢法兰克福学派哲学家的地方:他们更加文学化的作品,尤其是他们创作的格言。

他的推特有时有趣,有时伤感,有时好玩,有时辛酸,探索的是日常生活和语言的复杂性、荒谬性。开这样一个推特的主意源自他研究的尼采、阿多诺和本雅明的哲学。他的推特头像便是阿多诺的漫画像,因为他想模仿阿多诺的口吻:厌恶人类、高傲的文化悲观主义,但又经常多愁善感、反复无常、自我吹捧、犯傻、滥情,他在批评我们不够人性时最有人情味。

( 埃里克·贾罗辛斯基

)

( 埃里克·贾罗辛斯基

)

贾罗辛斯基的账号之所以叫“否定季刊”,是因为它的目标是扭转或否定政治中的陈词滥调,以及流行文化中的流行语。《纽约客》说:“贾罗辛斯基已经形成了一种简短干脆、引经据典、玩世不恭的推特风格。”比如:“在星巴克,我以戈多的名义下单。然后我就走人了。”

贾罗辛斯基的推特很受德国人的欢迎,他去德国访问时,有多家媒体采访了他。他开始每周给德国的《图片报》写一篇专栏,内容是推特那样长的笑话。他说想办一份“否定季刊”,立刻就有多国读者表示愿意资助他。因此他觉得他可以做一位格言作家,把格言写作重新建立为一种职业。

一条绝妙的推特应该是怎样的呢?贾罗辛斯基说,你要努力找到一个办法来表达矛盾。比如“在德语中Angst的意思是担心。担心某天毫不担心地醒来”。推特最有效的形式是对话,因为对话能帮助读者想象一个场景。比如:“没错,研究生们,起初是喝酒导致你选择了人文学科。随后是人文学科导致你去喝酒。”“我这样摆我的书:毁掉了我的视力(Vision)的书、毁掉了我的未来(Future)的书,以及毁掉了我对未来的展望(Vision of the Future)的书。”

他写的格言不是一般的人生智慧,往往是学术化的文字游戏,堪称元哲学。比如:“存在论:它是它所是。辩证法:它是且不是。辩证存在论:它是它所不是。除了相反的情况。”“德国理论:转型的辩证法。法国理论:优雅的辩证法。美国理论:更大的辩证法。”

有许多是采用了经典笑话的结构,注入了学术典故。如:“一个比喻走进一家酒吧,点了一份波旁威士忌。侍者给它上了一个孤独之泉。”“一个酒吧走出酒吧。博尔赫斯走了进去。”“索绪尔走进一个酒吧的能指。”“马丁·海德格尔走进一家酒吧,点了一杯啤酒,挪过身子问:你的存在是什么?”“对不起,马丁,我没时间。”

作为哲学方法的格言

以格言的形式表述哲学并不是埃里克的发明。英国哲学家朱利安·巴吉尼在《哲学家的工具箱》一书中把格言跟奥卡姆剃刀、现象学方法、先验论证等并列为“历史上诸学派和哲学家的工具”。他写道:“有些格言被认为很哲学。但是格言也被认为是很乏味、很琐屑的哲学。格言通常都很短,只有一句,但包含了一些智慧和洞见,是推特形式的哲学。”

许多人可能会认为,真正的哲学的内容坚实而复杂。对于微妙、复杂、深刻的哲学,难道不该用艰深、长篇的文字去加以阐述吗?但哲学史上散落着许多不朽的、重要的格言体哲学文本。古希腊的赫拉克利特只写了一些格言体的断片,包括著名的“人不能两次踏进同一条河流”。近代哲学上,维柯的《新科学》(1725)包含了一系列很短的评论,有的他称为公理。尼采有意识地以格言形式写了许多著作。在《偶像的黄昏》中,他对读者说:“我的野心是用十句话说出其他人用一本书表达的意思,以及其他人在整本书中没有说出的意思。”维特根斯坦的著作也都是由简短、格言体的评论组成的,如《逻辑哲学论》(1922)的结尾:“对于不能说的,要保持沉默。”

有时,格言体的哲学著作可能只是一种偶然。赫拉克利特写作时,哲学论文还没有定型,而且那时哲学还没有完全跟诗歌区别开来。但维柯、尼采和维特根斯坦则是有意识地选择了格言体。哲学家们为什么要以这种方式来呈现他的思想呢?原因之一是,许多哲学家希望以清晰的论证来呈现某种真理,有的哲学家则认为,论文这种方式所表述的真理、现实和人类的境况会令人误入歧途。比如,尼采就像克尔凯郭尔一样,反对黑格尔把现实当作单一、整体、理性的系统。所以,尼采拒绝用单一、理性的哲学体系来描述现实。相反,尼采认为真理是多元的。

论文这种体裁背后的假定是,存在着唯一的真理和合理、有序的现实,论文往往从一系列前提得出单一的结论。相比之下,格言既没有提出合理、有序的体系,也没有提出单一的真理。因为它们充满着意义和不能化约的含混,拒绝呈现单一的真理和唯一、确定的秩序。

作为一种哲学方法,格言的缺点是它往往会走向模糊,造成误解和混淆。所以赫拉克利特被封为晦涩哲人。但如麦克卢汉在《理解媒介》中所说,媒介即信息。

18世纪的德国物理学家、思想家格奥尔格·克里斯托夫·利希滕贝格也是一位格言作家。他说:“细心的思想家在伟大人物的诙谐作品里得到的教益和精辟见解,往往比在他们的严肃著作里得到的更多。”他的《格言集》中专门有一部分叫“俏皮的玩笑”,他深知俏皮话的妙处,“以严肃的形式表现显得肤浅的东西,用俏皮话的形式表现则会显得深刻”。他的俏皮话有的也是采取自相矛盾的形式,如“能够好好模仿的人,就不会去模仿”。

善于把复杂的思想浓缩为简短的句子的人往往都不是学院派。法国箴言作家拉罗什福科更喜欢沙龙和皇家舞会,帕斯卡在他父亲的家中用功,《狂热分子》一书的作者埃里克·霍弗在码头工作时获得灵感。霍弗创作的格言收集于《心灵的激情状态》一书中,它们大部分都跟一条推特一样长。如:“生病的灵魂坚持认为,生病的是人性,而他们在给人性动手术。”(文 / 薛巍) 哲学研究哲学尼采阿多诺格言为生以写