阿斯图里亚斯的《总统先生》

作者:孙若茜 ( 危地马拉作家阿斯图里亚斯 )

( 危地马拉作家阿斯图里亚斯 )

米盖尔·安赫尔·阿斯图里亚斯(1899~1974)出生在危地马拉城,当时正处在埃斯特拉达·卡布雷拉的独裁统治下。因而,他的童年和少年时代,浸染在军警镇压、迫害的白色恐怖之下。为了躲避军警的迫害,他随全家迁居到内地省城萨马拉,当时约占全国人口半数以上的危地马拉纯血统印第安人,大都居住在农村。于是,阿斯图里亚斯与他们开始了密切接触,从而了解了他们的宗教信仰、思想感情以及古老的印第安文化。1923年,他离开祖国,先后到英国、法国求学。

在法国求学期间,阿斯图里亚斯与超现实主义运动的倡导者布勒东、本哈明·佩雷、查拉等人建立了友谊,并与古巴作家阿莱霍·卡彭铁尔一起创办了《磁石》杂志,宣传超现实主义的主张。1930年,阿斯图里亚斯在西班牙出版了自己的第一部故事集《危地马拉神话》。故事取材于民间神话和《波波尔·乌》书中的故事,描绘印第安人生活的神奇和魔幻气氛,这是他对于其民族艺术特色探索迈出的第一步,同时,也被认为是拉丁美洲第一本带有魔幻现实主义色彩的短篇小说集。

北京大学西语系西班牙语教授和博士班研究生导师赵德明所著的《拉丁美洲文学史》中记述,阿斯图里亚斯主张“抗议文学”,他说:“拉丁美洲文学绝非廉价文学,它是战斗的文学,并且一贯如此。”他认为,正是那些有明显社会倾向的作家,开创了拉丁美洲文学。

因此,阿斯图里亚斯用文学反映人民的疾苦,并使之成为战斗的武器:《强风》(1950)、《绿色教皇》(1954)、《被埋葬者的眼睛》(1960)三部长篇小说揭露美国垄断资本“联合果品公司”对危地马拉农业工人的压迫与剥削,短篇小说《危地马拉的周末》揭露1954年美国对危地马拉内政的武装干涉。当然,还包括1946年在西班牙出版、真正让他蜚声拉丁美洲文坛的长篇小说《总统先生》,揭露、批判拉丁美洲普遍存在的专制独裁。1954年,阿斯图里亚斯被剥夺国籍,流亡十载,与这本小说的轰动也不无关联。

阿斯图里亚斯对《总统先生》的创作开始于1922年,最初的计划是以独裁统治者埃斯特拉达·卡布雷拉总统为原型创作一部短篇小说,命名《政治乞丐》。在法国时,秘鲁作家塞萨尔·巴列霍、委内瑞拉小说家阿图罗·乌斯拉尔与他一起探讨拉美独裁统治,相互讲述各自耳闻目睹的独裁暴行,使他决定将以危地马拉一国为背景的《政治乞丐》扩充为拥有拉美各国普遍特征的《总统先生》,这部书先后修改19遍,终于在1933年脱稿,但由于政治原因,推迟了出版。

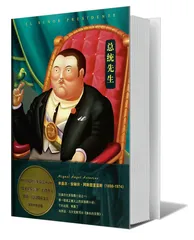

( 《总统先生》(中文版) )

( 《总统先生》(中文版) )

对于拉丁美洲政治社会生活中特有的“考迪罗”(Caudillo)现象的揭示,成为《总统先生》在世界范围内轰动的首要缘由,也成为长久以来这部作品被讨论的核心价值。正因如此,它的文学价值相对而言被有所忽略。就像赵德明对本刊所说:以致《总统先生》“文学性的奥妙说得太少太少,政治性说得太多太多。回归到它本身的艺术价值上来,相当于一个收藏品,你说它的艺术价值,还是它在某个时代中的社会价值?”

按照阿斯图里亚斯的说法,梦幻本身是拉美人感知和理解生活的重要组成部分,梦幻是独裁统治下人们为逃避不堪忍受的现实而吞服的一剂鸦片,是那些破碎心灵的避难所。赵德明解读说:“40年代,全球小说,尤其是欧美文学的时髦主潮还是现实主义,可是阿斯图里亚斯在艺术上已经突破了现实主义的局限性,巧妙地把超现实主义写作方法运用到创作中来。运用到这个水平,实在是不容易。”《总统先生》为发展魔幻现实主义的创作提供了宝贵经验,“没有《总统先生》就不会有《百年孤独》”,所以,他被视作拉美魔幻现实主义文学的奠基人。

语言上,阿斯图里亚斯认为,欧洲和美洲有着不同的社会和自然环境,拉美人和欧洲人的语言思维逻辑是不同的,因此有必要摆脱西班牙语,创造一种“美洲的语言”。“他特别重视语言的表现力和它的心理效果,他往往抛开语法,直接向生活探求更生动、更有活力的语言表现形式。”赵德明说。

1967年,阿斯图里亚斯“由于出色的文学成就”、“作品深深植根于拉丁美洲的民族气质和印第安人的传统之中”而获得诺贝尔文学奖,成为拉丁美洲文学史上第一位获得该奖项的作家,比加西亚·马尔克斯获得该奖(1982)早了15年,比巴尔加斯·略萨(2010)早了43年。80年代,《总统先生》及阿斯图里亚斯的另一长篇小说《玉米人》曾被译成中文出版,此后的二三十年没有再版,直至2013年底,上海译文出版社重出了这两部作品。

本刊专访北京大学西语系西班牙语教授和博士班研究生导师赵德明。

三联生活周刊:阿斯图里亚斯关于“摆脱欧洲式的西班牙语,创造一种美洲的语言”的探索,与现在西班牙语在拉美不同国家呈现出的差异化是一种什么样的关系?

赵德明:拉美文化从文化形成的角度说,本身的文化是指1492年以前的印第安文化,有很多部落部族,他们有自己的语言,自己的文化。1492年以后,西班牙人带来了西班牙文化,特别是天主教,语言是西班牙语。但是具体到各个地方,当地的生活往往是西班牙没有的,比如一些水果、动物,于是相关的地方土话、词汇就注入了西班牙语。

1808年以后各个共和国成立,各国在发展时期的对外联系各不相同,有的联系英国,有的联系法国,有的联系美国,这就带来了英语世界、法语世界对拉美的不同影响。另外,18世纪中到20世纪初,大量非洲黑人涌入拉美,带来了非洲的音乐舞蹈和语言,给拉美文化掺进非洲元素。20世纪,中国人、日本人、韩国人大量涌入,现在日本移民巴西的人口已将近200万,这又使得拉美出现了东方语言因素。所以说这个地区是向世界各地区、种族开放的,语言、生活习惯、文化都涌入进来,这些东西在文学作品的语言中都能看得到。在阿斯图里亚斯的前后,有很多作家也有这样的探索和倾向,如今拉美呈现的西班牙语,是文学语言和生活现实共同作用的结果。

三联生活周刊:阿斯图里亚斯的魔幻现实主义写作的尝试,与他曾主张的超现实主义之间是怎样的一种关系?

赵德明:阿斯图里亚斯从小有很长时间在农村生活,和当地的印第安小朋友相处得很好。在这种文化熏陶下,他走向欧洲,参加了当年的超现实主义运动。回来后,他觉得超现实主义里面有很多东西可取可用:梦呓、异国情调、意识流等等。但是危地马拉的现实不是超现实主义里想象的那种异国情调,而是本身就非常怪异。他说,与其像法国人那样到外面去找,我们自己就有,为什么不拿来?也就是说超现实主义给他的是一个启发:神话传说,玛雅人的宗教信仰,还有口头文学传唱的形式,本身就是一块沃土。人们的所思所想和经历就摆在眼前:底层的人民、独裁者等等,所以阿斯图里亚斯的“本土味”十足,而指导艺术的思想非常“洋”,这种“土”和“洋”就在他的作品中巧妙结合了。

根据一方土造就一方文化,培育出一方的文化代表人物的理论,危地马拉的土壤造就了玛雅文化,后来和印欧文化结合起来,就出了代表人物——20世纪40年代阿斯图里亚斯这拨人。

相比较而言,超现实主义运动是有组织、宣言、纲领的,而魔幻现实主义没有组织、没有旗帜、没有纲领,是一种先从艺术技巧写作手法开始的。

1922年,委内瑞拉作家乌斯拉尔·彼特里提出,魔幻和现实结合的手法叫魔幻现实主义,就是把现实中的神奇因素和现实本身结合起来。作品肯定需要生活真实,但是更需要艺术真实,在这个大的艺术框架下,具体到拉美,土壤里有神话、魔幻、宗教等等的影响,作品就把这些元素都用上了,写的是现实生活,产生的就是魔幻现实主义。但这是作家、文学家评论时使用的说法,而并不是作家创作时按照这个主义去写,和超现实主义不同,不是按照这个主张去办事。(文 / 记者 孙若茜) 阿斯图里亚斯文学拉美国家魔幻现实主义总统先生艺术超现实主义先生文化总统