超级大脑的崇拜与认识

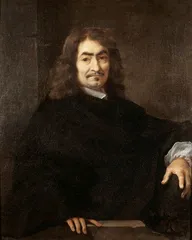

作者:魏一平 ( 现代哲学之父、解析几何奠基人笛卡儿 )

( 现代哲学之父、解析几何奠基人笛卡儿 )

心智器官

我有一个法医朋友,见面的时候经常会听到他绘声绘色地描绘某个人体器官,比如一颗被刺伤的心脏是什么模样,一只遭重击的眼球什么样子,但是,我却很少听到他说起大脑的样子——照他所讲,那东西实在难以描绘和形容。

一个成年人的大脑,在我们印象里的样子,似乎已经很鲜明了。无论是电视科普节目里还是生物学教材上,抑或是医学院地下储藏室里那一排排标本瓶,都直观地展示了大脑的模样——这团重1.3〜1.6公斤的物质,奶油色的表面布满了不规则的褶皱,清晰地分为两半,看上去像是坐落在一根粗壮的主茎上。当然,这是福尔马林浸泡的结果,似乎我们可以把它们从瓶子里取出托在手掌上。但真实的活体脑要比这脆弱得多,黏稠度跟半熟的鸡蛋差不多,一个苏联科学家曾把它比作西瓜瓤,放在桌子上,一个新鲜的脑会迅速屈服于自身的重力,坍塌成一坨。人死之后,8个小时之内大脑就开始分解,是尸体中最先腐败的部分。因此,用这样两个词来形容大脑也许再合适不过——复杂而娇嫩。

这样直观展示的时间并不长,保存全脑的技术诞生不过才150年。一直到17世纪,解剖学家还是将大脑迂回曲折的表面描绘成一大片随机的褶皱,在对其用途进行一番思索后,他们有人下结论说,这些褶皱的功能无非是产生鼻涕和眼泪,然后通过鼻腔和眼睛流出来。现在我们已经知道,如古埃及医生早在公元4世纪就猜测的那样,比起大脑的体积和重量来,这些褶皱要重要得多,人脑的褶皱要比任何动物都发达。那么,天才与普通人的褶皱会有什么区别?这世界上真的存在天才吗?

巴黎人类博物馆就坐落在埃菲尔铁塔正对面的夏乐宫里,这里收藏了很多世界名人的颅骨和大脑。其中有一具颅骨上,标着现代哲学之父、解析几何奠基人笛卡儿的名字,争议一直不断,因为笛卡儿死后先是葬在斯德哥尔摩,17年之后他的遗骸被挖出来送往巴黎。其间,他的头被砍了下来,据说被一位陆军上尉偷走卖给了一个收藏家。后来,瑞典化学家贝采利乌斯在一次拍卖会上购得一个颅骨,并把它捐赠给了法国政府,就是我们在巴黎人类博物馆里看到的那个。现在人们纪念笛卡儿,往往是因为他的几何坐标系和那句著名的“我思故我在”,但实际上,笛卡儿对大脑中一个以“松果”命名的小腺体的论述,开启了人们对大脑作为心智器官的科学考察。

( 意大利人类学家龙勃罗梭 )

( 意大利人类学家龙勃罗梭 )

在此之前,从古埃及到文艺复兴时代,人们对大脑的看法一直存有争议,但都没有足够重视。古埃及人认为大脑毫无用处,他们把记忆、智力、精神等心理功能都归因于心脏,认为心脏是灵魂之所在,因而在制作木乃伊时,心脏是唯一留在身体里的器官。敷膏师会草草对付大脑,他们用一根钩针从鼻孔里拖出脑,然后扔掉。古巴比伦人将情绪和精神赋予肝脏,美索不达米亚人则是两面下注,把情绪赋予肝,把智力给了心脏。亚里士多德甚至主张,脑不过是个散热器,只是为了冷却在心脏热起来的血液。只有极少数人会提出异议,公元2世纪,罗马解剖学家、角斗士医生盖伦,提出应该把心智定位于头颅中。

到17世纪30年代笛卡儿接触这个命题的时候,有关大脑的功能仍然争论不休,居于统治地位的是脑室定位学说——解剖学家观察大脑的水平截面,把这一腔体分为4个脑室,每一个都对应着不同功能,比如,把想象力放在第三脑室,把记忆放在第四脑室。笛卡儿当时推崇置疑方法论,想抛弃每一条得到承认的见解,重新推导一切。没多久,他就写出了一篇《论人》的文章,在这篇文章里,笛卡儿对人的神经系统进行了详细描述,他认为人就是一部由脑、头颅、骨架、肌肉等器官组成的复杂机器,是我们灵魂的居所。而在大脑中央的一个小腺体——松果体,就是我们灵魂的入口,是我们身体和精神世界的连接点。

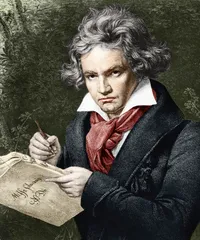

( 德国作曲家贝多芬 )

( 德国作曲家贝多芬 )

很快就有人对此提出了异议。1664年,即笛卡儿去世14年之后,英国最顶尖的医生、牛津大学教授威利斯出版了他的《脑的解剖学》,他是第一个把人脑从颅骨中完全取出,并自下而上进行解剖的科学家之一。在这部更精确的研究著作中,他注意到,脑刚刚被取出来,脑室就坍塌了,手术刀沿着脑干向上切开,他看到纤维束并没有通向脑室,而是直达脑的外壳表层,整个神经系统的起始点实际上在大脑皮质。威利斯瓦解了统治1000多年的脑室定位理论,解释只有一个——思维并非如古人假设那样发生在空荡荡的脑室里,而是在它的实质部分——大脑皮质。

19世纪的大部分时间里,因为保存全脑的方法还不够完善,人们对大脑的迷恋催生了一门新的“学问”——颅相学,通过观察颅骨的凸起来判断一个人的智力。颅相学家宣称通过测量一个人的颅骨,就能判断他的脑的形状和内部分区的大小,并由此发现心智的长处和弱点,一时引得很多科学家纷纷去收集名人的颅骨和石膏胸像。据说,赫赫有名的颅相学家施普尔茨海姆看到巴黎人类博物馆里陈列的笛卡儿颅骨时,发现其尺寸很小且前额萎缩,立刻叫了起来:“笛卡儿不是人们认为的那么伟大的思想家!”根据当时盛行的观点,伟大的智慧寄居在巨大的脑内,尤其前额要饱满。1824年,伟大的浪漫主义诗人拜伦去世,他的脑被取出、称重,果然巨大,比常人至少大25%,脑大即聪明的看法更加流行起来。

( 德国数学家高斯 )

( 德国数学家高斯 )

3年后,贝多芬在维也纳去世。医生从他的头颅里取出颞骨,希望能找到这位天才作曲家耳聋的原因,却意外收获了另一个发现——相比于普通人的大脑,贝多芬的脑回似乎有两倍之多,脑沟也有两倍之深。于是,第二条标准随之建立起来——那些超凡的大脑不仅比常人的要重和大,还要有更丰富的脑沟和更深的脑回。

到了19世纪后期,大脑是人的心智器官已经取得共识,至少对那些追索人类智慧奥秘的科学家来说,死后让人取出自己的大脑进行研究,就成了一种高尚的荣耀。1876年,第一个脑捐赠社团在巴黎成立。欧洲和美国开始涌现出一些交互解剖社团,其明确目标就是收集“高等级的脑”,会员名单上不仅有享誉世界的科学家、艺术家、作家、政客和商人,还有数百个遭处决的罪犯。这中间影响最大的莫过于意大利人类学家龙勃罗梭,他通过对数百个死刑犯大脑的测量和研究,希望找出犯罪行为的根源。

( 世界脑力锦标赛创始人托尼·伯赞 )

( 世界脑力锦标赛创始人托尼·伯赞 )

天才脑

科学唯物主义诞生之后,“天才脑”的存在就被人逐步接受了。人们对这一问题的好奇由来已久,时至今日仍历久弥新,因为它暗含了哲学的基本命题——我是谁?我们的智力来自何方?我们与那些天才到底有何区别?

( 92岁的伊迪丝(右)参与了美国西北大学针对80~90岁老人的记忆力研究活动。图为伊迪丝在芝加哥老年公寓的餐厅内向新来的老人打招呼 )

( 92岁的伊迪丝(右)参与了美国西北大学针对80~90岁老人的记忆力研究活动。图为伊迪丝在芝加哥老年公寓的餐厅内向新来的老人打招呼 )

被收藏的名人脑可以列出一个长长的单子,它们分布在世界的各个角落,从莫斯科红场旁边的小巷里,到耶鲁大学的学生宿舍地下室,数百上千个世界名人的大脑被放在玻璃标本瓶中。它们大多不被允许参观,很多只是保存了下来,并没有开始什么像样的研究。美国一个名为布赖恩·伯勒尔的数学系讲师,曾经遍访世界各地的大脑博物馆,写成了一本名为《谁动了爱因斯坦的大脑》的小书,在里面,他详细介绍了一个个天才之脑的多舛命运。

在这个名单中,有两个人的大脑被科学家们拿来进行了认真的研究——19世纪最伟大的科学家高斯和20世纪最伟大的科学家爱因斯坦。这两个人的生活轨迹虽然相距100年,但却有颇多相似之处。高斯生于1777年,爱因斯坦生于1879年;他们都在20岁出头就确立了世界级科学家的地位,并在此后的一生中不断创造出重要的理论发现;1855年,高斯去世,1955年,爱因斯坦离世。他们的大脑都被取出、保存、研究。

1855年2月23日,高斯死于德国格廷根天文台他自己的卧椅上,在此之前的几个月里,一位年轻的生理学家瓦格纳就常常来拜访他。虽然没有明说,但瓦格纳有自己的小算盘,他热切希望对高斯这样的名人大脑进行研究。一位外科教授很快就对高斯进行了尸检,在场的还有来自格廷根大学的5位教授做见证人,其中之一就是瓦格纳。很快,他如愿以偿,获得了高斯的脑。

后来的几年间,瓦格纳又陆续收集了三位格廷根大学教授的脑,虽然他并不是专业的脑科学家,但他立志要收集更多的大脑和脑重数据。1860年,瓦格纳发表了一份报告,虽然没有提出什么重大的发现,但报告提供了一份宝贵的数据——964个大脑的列表,以重量排序从大到小,其中最大的属于一位患脑积水的男人,最小的一个属于一位畸形小头人,都是极端病患案例。这份详尽的清单中,包含了8个“精英脑”,包括拜伦、居维叶、高斯等,遗憾的是,他的结论与先前流行的看法并不符合。“天赋很高或智力活动积极的个体的脑褶皱是否特别多,”他写道,“这个问题现在还无法得出结论。”同样,脑重与智力也没有必然联系。

智力来自于大脑皮层,可如果与重量和褶皱都没有关系,是否与它的表面积有关呢?瓦格纳还不甘心。高斯的大脑似乎也有这种迹象,具有超常复杂的裂隙。为了印证这一点,瓦格纳发明了一种特殊的方法来测量大脑皮层的表面积,只是,1865年,瓦格纳去世,这项研究还没有完成,就不了了之了。现在,高斯的大脑还安放在格廷根大学校园里的医学伦理和医药史研究所的地下室一个标本柜里,漫长的等待之后,前几年有人把它取出来做了一个核磁共振成像,甚至公开了一些扫描图像,但时至今日,我们对高斯的天才大脑仍然所知甚少。

“这并不奇怪,对天才大脑的研究一直是雷声大雨点小,人们热烈期盼,蠢蠢欲动,可真正下决心去做的人仍少之又少,因为太难了,很可能穷其一生也没有什么重大发现。”年轻的门卫伟博士在电话里跟我说道。2012年,他在国际学术期刊《大脑》(Brain)上发表了一篇论文,宣布通过对两张爱因斯坦大脑切片的翻拍图进行测量,并与一组青年人和一组老年人对比,得出一个结论——爱因斯坦连接左右脑之间的胼胝体的某些部位显著厚于常人。“想象一下爱因斯坦去世时已经76岁,大脑泡在福尔马林里也会多少出现一些萎缩,一般人的大脑在26岁之后都会出现不同程度的萎缩,可我们对比发现,他的胼胝体不仅比老年人厚,甚至比青年人都厚。”由于胼胝体相当于左右脑之间的桥梁,他得出推论,爱因斯坦的天才智慧,或许不仅与大脑组织有关,还与其左右脑之间的关联有关。

门卫伟是华东师范大学物理系的博士生,他主要的研究方向是核磁共振成像方法,他告诉我,这篇论文的意义主要是研究方法的进步——他花费一年多时间写了一套测量胼胝体的程序,将之前的成像效果从100等份提高到了400等份。在此之前,虽然爱因斯坦的大脑已经被保存了半个多世纪,但相关的研究论文并不多,大概只有不到10篇。最早的一篇论文发表于1985年,得出来的结论是爱因斯坦大脑皮层上的胶质细胞比常人多,负责数学计算的左侧顶下角叶部位,神经元的比率高于常人。后来,又有科学家研究指出爱因斯坦大脑右侧罗德曼九区的神经元密度高,这一区域主要负责执行力。当然,这其中的争议一直不断。

最有名的一篇发表在1999年夏天的《柳叶刀》杂志上,加拿大女科学家维特森给她的论文起了一个颇具挑逗意味的题目——《爱因斯坦非凡的大脑》。她宣称通过对爱因斯坦大脑定标照片的研究,发现其双侧顶叶比普通人宽出15%,而且沟回更加复杂,此外,他还缺少顶盖岛。通俗地说,就是爱因斯坦拥有更多关键类型的脑物质。

我们能据此找到揭开天才脑的那把钥匙吗?也许还不能。因为,现代科学仍不能扎实地证明这些结构异常或物质异常,对一个人的思考和智慧到底有什么具体贡献。甚至有苛刻的批评者指出,科学家们迷恋对爱因斯坦大脑的研究,似乎是在复兴那门已经被证实是伪科学的学问——颅相学。

比研究成果更传奇的是爱因斯坦大脑的命运。1955年4月18日,爱因斯坦在普林斯顿医院去世,死于大动脉肿瘤破裂。当晚值班的病理学家哈维对其进行了尸检,虽然有记者调查发现,哈维并没有获得尸检的许可,但他很快就通过向爱因斯坦的儿子求情获得了保留其大脑的权利。几个月后,因拒绝交出爱因斯坦的大脑,哈维被医院解雇,他带着这个脑去了费城一家医院,在那里技术人员将其切成200多小块,他把它们放进两只装满福尔马林的广口瓶中,放在普林斯顿他家的地下室里。此后30年间,哈维流浪过很多地方,爱因斯坦的大脑也跟着他走了一些地方,偶尔他会跟朋友谈起自己珍贵的标本,但却从未对其做出过像样的研究。1997年,他做出了一次荒唐的疯狂举动,和一位自由撰稿人开车开始环游全国的自驾旅行,他们把爱因斯坦的大脑放到后备厢里,想着去加利福尼亚见见爱因斯坦的孙女,顺便把祖父的大脑归还给她。后来他们还真见上了,可是人家并不想要,拒绝了。

直到现在,爱因斯坦的大脑都去了哪里,可能还是个无解之谜。门卫伟为了做这项研究,还曾专门搜集各种线索,他说有很多小切片被哈维送给了世界各地的科学家,其中还有中国的,但他并没有查到是哪位中国科学家。最近针对爱因斯坦大脑研究的素材往往都是照片,哈维曾在尸体解剖时拍下了一系列全脑定标照片。听起来有点讽刺的是,对于如何处理自己的遗体,爱因斯坦曾经留下过明确指示——火化,秘密撒掉骨灰以阻止偶像崇拜者。布赖恩在那本小书里评价道:“爱因斯坦的脑得到了与它作为解剖学标本的价值极不成比例的名声⋯⋯它恰好成了爱因斯坦最害怕的东西:一个大众文化符号。”

记忆术

春节前的一天,我与郑才千约在中国人民大学旁边一家肯德基见面,那天有些雾霾,但还不算严重,他戴着夸张的大口罩到来时,我差点没认出来。这个在“最强大脑”上展示魔方墙找茬儿惊掉观众下巴的大男孩,如果走在街上,与路人甲没有任何区别。只有在摄影师拍照的时候,他的眼神才一下子进入了“战斗模式”,两眼投射出一股冷光。

郑才千跟我讲了很多他如何训练记忆力的经历,我听得半信半疑,索性拿起桌子上的肯德基广告纸随手写了一串20位的数字。郑才千扫了一眼,迅速以四位数为一组,将其拆分成了五小组,他先是把每个小组跟屋子里的一件物体对应起来,然后再给每个小组里的每位数字编个故事。比如,第一组是“8735”,对应的是椅子,数字8、7都有谐音,代表爸爸和妻子,3就谐音为“散伙”,5可以拟声为刮风时的“呜呜”声,这样串联起来就可以讲一个这样的故事:爸爸和他的妻子,参加完朋友聚会散伙之后,外面刮着呜呜的大风,他们进屋里找了把椅子坐了下来。

20个数字,郑才千只需要看上两眼,就全记住了,因为长达数年的训练,在他的大脑里,已经存在一些对应数字的固定编码,比如只要一提到6,就会和很多熟悉的物体或场景关联起来。郑才千跟我解释,这种关联记忆方法被称为罗马房间法,是古罗马时期政客们为了记住长篇演讲词而发明的方法。老实说,看了他的演示后,我更糊涂了。

其实,对记忆的研究在脑科学中还算是相对比较深入的领域。专门研究记忆的华东师范大学心理与认知科学学院院长周永迪向我解释说,人脑的记忆功能也分为很多不同类型。比如学习游泳、骑车、开车,一旦学会就很难忘记,这属于大脑的隐性记忆。与之相对应的是对某件事或某个场景的显性记忆。根据动机不同,又可以把记忆分为学习记忆、工作记忆、情感记忆等。它们有的是长期记忆,有的只是短期记忆。像前面郑才千给我演示的现场记数字,以及“最强大脑”其他选手展示的记指纹、记斑点狗等,都属于短期的工作记忆,他们带有明确的目的性,要求在很短时间内完成信息的获取、编码、固化、储存和提取,但很有可能从舞台上走下来就忘了。这种记忆看上去强度很大,但在知识创造过程中,仍然只属于我们大脑记忆功能中的基础部分。

人类对记忆的研究,最著名的一个案例来自一个叫H·M的病人。他是一名美国青年,上世纪50年代,27岁的他为了治疗癫痫接受手术,切除了他大脑的一部分。尽管治疗好了癫痫,但却造成了另一严重后果——H·M只记得手术两年前的事情,对手术后的事情他却转瞬即忘,他丧失了长时间记忆的能力。H·M被切除的脑区位于颞叶的中部,在大脑两侧,耳朵的上方,这个区域也包括海马区。此后的一系列病例研究表明,损伤这个脑区很容易导致记忆储存的损害。

从神经科学的角度来看,记忆就是信号获取、固化、储存、提取的过程。不仅海马区,内侧丘脑的一部分区域也跟记忆有关,它们都加快了信号的固化。是不是负责记忆的只有这两个区域呢,显然不是——因为对于很多复杂记忆来讲,需要同时调动视觉、情感、逻辑、意识等多方面的高级功能,甚至整个大脑的神经网络都在工作。“就像坦克驾驶,大家各司其职,少了谁也不行。”

上世纪50年代的研究还发现,人们的直接记忆能力是“神奇的数字7加减2”,也就是说,人一次能记住5〜9件事或者处理5〜9条信息。但如果要长期保存,就必须对信息再编码,赋予他们一定的意义,或者是形象的图形,通过关联性想象来进行深度记忆。追求记忆的背后是人们渴望自己变得更聪明,由此催生了五花八门的记忆术。但是,周永迪特别向我强调说:“记忆与智力之间的关系,并无科学证据。”

大年初六,我与培训师刘艳通了个电话,由于过年放假,现在学校里还没有课。她说话语速很快,非常职业地给我列举出了记忆力培训的几大内容——高速记忆、高速阅读、思维导图、超感知训练、瞬间照相记忆。尤其最后一项,她举例说,一个10岁的孩子,经过一个学期的学习和强化训练,黑板上写十几位数字,他看一眼就能记住。听起来无比神奇,实际上就是大脑里已经形成了一套瞬间编码的固定技巧。

刘艳介绍,类似的记忆培训和脑力开发,从2008年开始在中国火起来,也就是郑才千去巴林参加世界脑力锦标赛获得“记忆大师”称号的那一年。现在,已经遍地开花的培训课程从一周到一个学期不等,五花八门。在北京,0〜6岁的幼儿脑力开发课程需要2000〜3000元,为的是让孩子在从幼儿园转入小学的时候就不输别人;而7〜12岁的孩子,课程需要8000〜1万元,包含了夏令营等活动,目的更明确,就是提高学习成绩。偶尔也有成人来学,他们大多是企业里的初级管理人员,为的是更快速地记录会议笔记。

在成为培训师之前,刘艳在南方一家省级广播电台做主持人,2009年接触到托尼·伯赞提出的思维导图概念,她试了几次,觉得很有效,以前主持节目的时候经常忘词,用思维导图画出来之后就不容易忘了。2010年,世界脑力锦标赛在广州举办,创始人托尼·伯赞是总裁判,他还专门跑到广州来给刘艳他们十几个人做了两个月的封闭培训。此后,他们就成了专职讲师,专门教人怎么“思考与记忆”。我问刘艳对那位“世界大脑先生”有何印象,她略显兴奋地回答道:“他是个非常有追求的天才,70多岁,穿着非常讲究,每天都要换不同的衣服和领带,就连插在西装口袋里的丝巾也要换,而且非常喜欢拍照,尤其喜欢学员拿着自己画的思维导图与他合影。”

创造性

记忆是可以被训练的,这在脑科学界已经达成了共识,那是因为记忆具备一定的规律性。稍有差别的是,能够训练到什么程度,不仅取决于你的技巧和刻苦程度,还取决于你的大脑结构是否存在异常。只是,这不是关键,我的困惑仍然没有消除——这有什么意义呢?

现代西方最重要的哲学家之一恩斯特·卡西尔写了一本人类文化哲学导引,名叫《人论》。在这本书里,卡西尔提出了一个观点——人的本质就是无限的创造活动,人类具有创造出“理想世界”的能力,对科学、自然、神话、宗教、语言、艺术等领域进行全面探索,由此创造出人类的文化。某种程度上,人就是一种“符号的动物”。

问题是,与记忆的规律性有所不同,我们对大脑创造性功能的认识,还远远不足。华东师范大学心理与认知科学学院的郝宁教授,专门对创造性研究进行了梳理,他向我介绍,虽然早在1926年,心理学家华莱士就提出了人的创造性思维的四个阶段,但直到上世纪70年代脑电技术诞生,尤其是上世纪90年代末核磁共振技术成熟以后,对创造性思维的研究才开始进入实质性阶段。因为创造性思维属于大脑的高级复杂功能,涉及视觉、语义、联想、执行、监控等一系列复杂的心理活动,神经学研究只能将其分解为几个不同的检测维度,比如发散性思维、顿悟、艺术创造、想象力。

据郝宁教授介绍,截至目前的研究,我们只能得出一个这样的结论——创造性能不能后天塑造并不清楚,但我们可以优化那些影响创造性思维的外在因素。比如,现有的研究已经能够证明,人的情绪会对创造性思维产生影响,积极的情绪有利于发散性思维,人们心情愉快的时候思考问题的角度会很广泛;而消极的情绪则有利于坚持性思考,不开心的时候想问题更容易深入。再比如,头脑风暴式的活动有利于激活大脑中的语义观念,促进人们的思考⋯⋯一项比较有趣的研究提出了灵感的酝酿效应。有时候我们想一个问题,想破脑袋也没有眉目,出去找朋友聊聊天,喝喝酒,或者去打一场球,回来就想出来了。2012年,科学家证明了这种心智游移的效应,也就是我们通常所说的“走神”,他们得出结论,选取一些能让我们注意力涣散的事情做,有助于创造性的思考。

郝宁教授特别强调,不能把创造性等同于创造力。从本质上讲,创造性思维不是人的一种能力,而是一种品格,不仅与大脑有关,也与人格、动机、环境等因素密不可分。

只是,这些五花八门的研究,仍然很难回答一个问题——创造性思维到底与我们大脑中的哪一部分有紧密联系。前些年,与记忆力培训和智力开发一同崛起的一个概念是“右脑开发”。这一流行观点认为,人的左脑主要负责语言、文字、分析推理等,右脑则主导着创造力、想象力和记忆。郝宁教授对此并不认同,他举例分析:“比如我们测验一个人的推理分析,发现他是用了左脑的ABC区域和右脑的D区域,再检测他的创造性思维,发现用了左脑的ABC区域和右脑的E区域,两者对比,人们把左脑重叠的区域剪掉,就说创造性来源于右脑的E区域,可是,这些功能都要用到左脑的ABC区域啊!”

这些概念都暗含着一个共同的假设,那就是“孩子的大脑越早开发越好”,再进一步,“天才是可以被训练出来的”。现在,已经有一些科研和培训机构开始了这方面的尝试,比如各地风行的“神童实验班”,最有名的莫过于中国科技大学少年班。一旦唯物主义科学家将天才转化成了大脑的能力,自然而然的,他们就会试图去测量它。郝宁教授介绍说,我国对超常儿童(所谓神童)的评判方式中,占统治地位的是智商测验,通过一系列的量表来给自己的大脑打个分数,并由此形成了各种所谓的高智商社团,比如享誉世界的门萨俱乐部。针对此,美国古生物学家古尔德(Gould)在1981年出版了一本畅销书叫《对人的误测》,他用差不多一本书的篇幅来梳理了智商测验的荒谬性。

“天才”(Genius)这个词,在拉丁语里面是守护神的意思,每个人都有一个。在古希腊,家庭和个人的守护神掌控了日常生活的细节,“天才”是实用的,从你出生那一刻就来到身边,引导你走过人生的四个阶段,在你死去时离开,并开始另一个全新的循环。在这中间,碰巧某个守护神与人结合得更好,让人具有了某些特殊的天分,并由此进入崇高的境界,人们便干脆称呼他为天才了。在19世纪科学唯物主义深入人心之前,比如拜伦的时代,人们提到天才总是会说这是谁“的”天才,你可以说这是“莎士比亚的天才”、“但丁的天才”,但没有人说:“这个人就是天才!”那时候,“天才”还保留着它的本义。直到19世纪后期,才开始出现给人冠以天才之名,现在,它已经成了一个泛滥的大众流行符号。

(记者阿润对本文亦有贡献)(文 / 魏一平) 认识崇拜大脑爱因斯坦超级右脑开发超级大脑