作家的爸爸去哪儿

作者:三联生活周刊(文 / 何君华)

在加西亚·马尔克斯笔下,你似乎永远不知道爸爸要去哪儿。旅程从《百年孤独》那个著名的开头便已开始:“多年以后,奥雷里亚诺上校站在行刑队面前,准会想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”奥雷里亚诺不光见识了冰块,还随父亲踏上过更多莫名其妙的旅程。其实,远在他出生之前,父亲何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚的旅程就早已开始。

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚是西班牙后裔,原来住在远离海滨的一个印第安人村庄。由于被他杀死的邻居阴魂不散,他选择离开村子,踏上茫茫旅途。经过两年多的奔波,来到马孔多。然而旅程到此还远远没有结束。他从吉普赛人那里买来观象仪和六分仪,通过实验认识到“地球是圆的,像橙子”,便开始对马孔多的落后生活心生不满。他向妻子抱怨道:“世界上正在发生不可思议的事情,咱们旁边,就在河流对岸,已有许多各式各样神奇的机器,可咱们仍在这儿像蠢驴一样过日子。”他决心开辟一条道路,把马孔多与外面的世界连接起来。

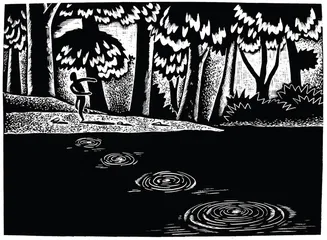

拉美作家似乎总是善于描写这种一意孤行而又不可理喻的父亲。巴西作家若昂·吉马朗埃斯·罗萨在他著名的短篇小说《河的第三条岸》中也塑造了这样一位父亲形象。沉默寡言的父亲某天异想天开,为自己定制一条小船,然后走向离家不足一英里的一条大河,从此生活在船上再不上岸。“他就在那条河里划来划去。每个人都吓坏了。从未发生过也不可能发生的事现在却发生了。”家人想尽办法让他重返故土,但他却再也没有踏上陆地半步。“有一天,应母亲的请求,一个牧师穿上法衣来到河滩,想驱走附在父亲身上的魔鬼。他对父亲大喊大叫,说他有责任停止这种不敬神的顽固行为。还有一次,母亲叫来两个士兵,想吓吓父亲,但一切都没有用。”

波兰作家布鲁诺·舒尔茨在短篇小说《鸟》中也描述了这样一位父亲。“父亲花了许多精力和钱财,从汉堡,或者荷兰,或者非洲的动物研究所进口各种鸟蛋,用从比利时进口的母鸡孵这些蛋。”我们感到“他越来越同实际的事务隔得远了”,“我母亲对他的情况感到担心和不快,试图引他谈谈正事,谈谈月底该付的账单”。但是根本不起作用,他一头扎进自己的世界再也不肯出来。

欧美的父亲们固执地选择过自己的生活,虽然看起来令人费解,也不可避免地要承受令人痛苦的孤独和绝望,但那毕竟是他们自己的选择。中国父亲选择的中心却从来不是他们自己,他们隐忍,沉默,逆来顺受,不表达内心,以大局为重,活了一辈子但从来没有生活过。 作家父亲