爱情婚姻纠缠史

作者:王星 ( 1923 年4 月26 日,苏格兰贵族小姐伊丽莎白嫁给了当时的国王乔治五世的二儿子阿尔伯特王子(约克公爵)。婚礼后约克公爵夫妇乘坐马车穿过伦敦市中心,接受公众祝福,从而使皇家婚礼第一次成为公共庆祝活动 )

( 1923 年4 月26 日,苏格兰贵族小姐伊丽莎白嫁给了当时的国王乔治五世的二儿子阿尔伯特王子(约克公爵)。婚礼后约克公爵夫妇乘坐马车穿过伦敦市中心,接受公众祝福,从而使皇家婚礼第一次成为公共庆祝活动 )

莫扎特曾经为凯鲁比诺写过一首颇为小清新的歌曲——《你们可知道什么是爱情》。直白的歌词和易于上口、近似小情歌的旋律很容易诱使200多年后的听众忘记:当年像凯鲁比诺这样谈论爱情不完全是一件轻松的事,尤其是当“爱情”与“婚姻”相联系时。现代人同样容易自诩是自己的时代解放了爱情,但回顾历史,爱情与婚姻间的纠缠是场伴随了人类文明全进程的镜花水月论战。即便不说是“日光之下并无新事”,也不能不承认古人在这个事关切身利益的问题上表现出的决绝与睿智并不逊于今人。倘若对古人公平一些,与其以胜利者的姿态回溯爱情自何时起进入婚姻,倒不如探究爱情在哪些节点上远离过婚姻。或许是距离产生美,我们总希望爱情在远处有个源头,但我们或许不过是在问一个爱神已经被问腻的问题。

对于地上的猩猩来说,如果确信对现代类人猿的研究可以多少揣测出人类祖先的行为逻辑,从古道尔(Jane Goodall)、加尔迪卡斯(Birute Galdikas)等一批女科学家的田野观察中或许能窥测到“爱情”与“婚姻”最初的平衡点。黑猿(Pan)、褐猿(Pongo)、大猿(Gorilla)是现存的三种大型类人猿。据加尔迪卡斯的观察,褐猿在交配时绝对不会允许另一雄性褐猿在场,虽然未成年褐猿经常三五成群地活动,但群体关系并不密切。大猿一般由一个年长的雄性大猿领头,带领若干头雌性大猿和它们的后代以及一两只年轻雄性大猿组成群体,领头大猿同样不能容忍其他雄性大猿对雌性大猿的占有权,据说曾发现过一个由5个成年雄性“光棍”大猿组成的猿群。黑猿的情况却完全不同,据古道尔对黑猿群的观察,雌性黑猿可以与雄性黑猿顺次交配,雄性黑猿之间没有发生为了争偶而搏斗的现象,相互之间颇能容忍。雌性黑猿率领其幼仔构成了猿群的“核心”,其中为首的雌性常具有权威性,连年轻的雄性个体都服从它的支配。正是这种和平相处的气氛,使黑猿得以形成拥有上百成员的大群体。

有关类人猿的田野报告似乎表明:雄性猿之间的相互容忍是构成稳定、强有力的高进化水平猿群的前提条件。这一弥漫着原始山野味道的结论其实和现代人类学学者们许多充斥书斋味道的论断殊途同归。法国人类学家比尔基埃(André Burguière)等人编纂的《家庭史》(Histoire de la Familie)在开卷就明确提出“家庭”是“天性与文化之间的妥协”:“如果每一个生物性家庭都形成一个封闭的世界自行繁衍,社会就无法存在。”

关于人类婚姻的历史,曾有两种对立的理论。一种理论以美国人类学家摩根(Thomas Hunt Morgan)为代表,认为人类婚姻曾经历过自低等向高等进化的几个阶段:始自乱婚,继为群婚,最后以一夫一妻制为婚姻本身进化的终极形态。另一种理论以芬兰人类学家韦斯特马克(Edvard Westermarck)为代表,认为人类自始至今都实行着一夫一妻制,将该制度的诞生甚至提前到了高等猿群出现时期。韦斯特马克1891年的著作《人类婚姻史》(The History of Human Marriage)的主旨即在于论证一夫一妻制家庭的古老和永恒性,同时提出婚姻起源于家庭、而不是家庭起源于婚姻。韦斯特马克又被称为“第一位达尔文式社会学家”,他根据达尔文的观点提出:“盛行于类人猿和现代人类各种族中的男性嫉妒足以构成一个强有力的、确定无疑的证据,证明男性嫉妒在人类早期也是存在的,而这将使乱交说失去立足之地。”韦斯特马克对于嫉妒心在维持一夫一妻制时的作用的过分强调经常为后人所质疑,司汤达在《论爱情》(De L’amour)中创造出“嫉妒之爱”(Amour par Pique)却被视为风雅流传至今。假如真有在遥远的天际之外冷眼旁观人类的外星人,也许在他们看来,“爱情”不过是人类身上某种无关婚姻的返祖现象。

与爱无关的爱之天使

( 17 世纪意大利画家卢卡·焦尔达诺描绘的亚当和夏娃被逐出伊甸园 )

更有可能在冷眼旁观的是天使。21世纪的法国学者布洛涅(Jean-Claude Bologne)在《西方婚姻史》(Histoire du Mariage en Occident)的引言中写道:“如果说婚姻在其他文明中有神圣性、由神祇主宰,犹太基督教文明的特点就似乎是把婚姻的起源完全归为神意,而不是一种开化行为。”布洛涅认为“这件事在婚姻史上并非没有重要意义”,“只承认一种类型的婚姻,只承认可以通过唯一一种仪式把这种婚姻具体化是一项重要革新。强调夫妻之爱是仿照基督对教众之爱的圣事仪式,由此而来的婚姻不可分离是一件史无前例的事,我们至今也还没有从这种观念中完全解脱出来”。

尽管凯鲁比诺的问题在世界各地都存在,深受基督教原罪理念影响的欧洲人显然是在理论与实践上都对这个天人问题做过最多穷尽智识乃至自欺欺人到悲壮的尝试。在舞台上“心中翻腾不定”的少年凯鲁比诺被后人视为“情窦初开”的爱情典型,然而“凯鲁比诺”的名字本身就暗藏着一些与爱情无关的吊诡含意。“Cherubino”源自“cherub”,后者如今经常让人想起拉斐尔(Raffaello Sanzio)笔下那些簇拥着圣母的小天使乃至象征爱情的丘比特(Cubid),而且事实上早在莫扎特的年代之前,“cherub”已经被默认为“小天使”的通称。然而,它的本意却与“可爱”或“爱情”相去甚远,反倒隐藏着“原罪”的味道,预示出西方世界在爱情问题上的纠结来源。

( 19 世纪意大利油画中描绘的罗马婚礼场景 )

( 19 世纪意大利油画中描绘的罗马婚礼场景 )

除去“基路伯”、“革鲁宾”、“赫鲁宾”等音译外,“cherub”有一个普遍认可的中文意译名称:“智天使”,属基督教中天使之列。“天使”(Angel)本身的名称源自希腊文“angelos”,意为“使者”。无论后世绘画或雕塑中智天使们的形象与丘比特有多接近,古罗马神话中的丘比特毕竟自己就是神祇而不是旁人的使者,此间的阶差本身就暗示了“爱情”地位的变迁。尽管为避免“偶像崇拜”之嫌而极力淡化天使的形象,中世纪期间罗马教会仍认可了依据阿奎那(Thomas Aquinas)的《神学总论》(Summa Theologica)乃至伪迪奥尼修斯(Pseudo-Dionysius the Areopagite)的《天阶序论》(De Coelesti Hierarchia)创建的一套天使的阶位体系(Angelic Hierarchy)。这套体系分为三级九等,智天使在其中位列“上三级”的第二位,仅次于最高级的“炽天使”(Seraph)。依照《天阶序论》中的说法,上级天使都立于上帝四周,本身无形无体,与上帝直接沟通,只有“下凡”时才会以某种具象化身出现。由于“相由心生”之类与东方类似的理念,上级天使们在化身芜杂之外还经常与下三级天使团中人们熟知的米迦勒(Michael)、加百列(Gabriel)、拉斐尔(Raphael)、乌利尔(Uriel)等“大天使”(Archangel)混淆。追根溯源,炽天使和智天使的形象都来自中东两河流域。然而,与如今东方、尤其是相对于欧洲来说的远东地区人们所经常误会的杨柳青年画式天使形象截然不同,炽天使和智天使若现身于凡人面前,往往是多翼多首的毕加索式立体派形象,而且仿佛并不总是和善。

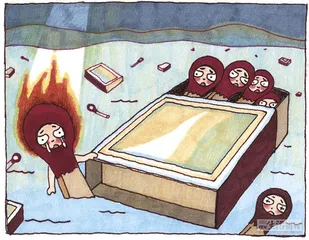

《以诺书》(Book of Enoch)是早期犹太激进教派亚森尼派(Essenes)的主要经书之一,记载了亚当第七代孙以诺(Enoch)在大洪水之前与上帝同行300年间所见的异象。尽管公元4世纪后被罗马教会视为伪经(Pseudepigrapha),书中对天使们的详尽描写流传至今。在《以诺书》中,炽天使被描绘为燃烧的巨龙(Drakones),这似乎解释了“seraph”名称中“seraphim”(燃烧)与“serpent”(巨蛇)的血缘。《天阶序论》中则将炽天使进行了更为“神性化”的重新定义:六翼二首、“面庞为红色、躯体是火焰、长有六只羽翼,其中两只覆盖脸、两只覆盖脚、另外两只用于飞翔”。智天使在《以诺书》中的形象被认为与亚述人的牛身人面有翼神兽(Kirabu)乃至希腊神话中的狮鹫(Gryphos)或斯芬克斯(Sphinx)同源,时至中世纪也获得了与炽天使类似的哪吒造型。不同的是智天使四翼四首,拥有牛、鹰、狮、人四张令人想起福音书的面孔。此外智天使翼下有手,足下有火轮,更重要的是全身布满了眼睛。在《以西结书》(Book of Ezekiel)中,智天使是以“上帝的战车”的形象出现的。直至1420年前后,意大利画家多那太罗(Donato di Niccolò di Betto Bardi)将拉丁文化传统中的小男孩(Putto)形象与广义上的天使相对应,智天使才开始逐渐被“萌化”。18世纪初,西班牙画家提埃坡罗(Giovanni Battista Tiepolo)笔下那些有着孩童的头部外加翅膀的小天使逐渐被教会指定为“基路伯天童”的形貌,至此智天使完成了自己的“逆生长”。

( 与祭祀、圣事相关的乳香 )

( 与祭祀、圣事相关的乳香 )

17世纪末,意大利雕刻家贝尼尼(Giovanni Lorenzo Bernini)在《圣特雷萨的沉迷》(The Ecstasy of St. Teresa)中将一支与丘比特的武器相似的金箭放在一个“putto”扮相的天使手中。在现代人看来,原本全身布满眼睛的智天使就此开始了成为“爱情是盲目的”这一俗谚代言人的转变。然而在当世人看来,自身就有浪子之名的贝尼尼是在有些放肆地玩了场“爱”的理念的双关游戏。特蕾莎原本是16世纪西班牙的一名修女,她自幼罹患癫痫,据说每当病发时就会在昏迷中看到种种幻象,醒来后再将其详细记述。特蕾莎的自述原是本在民间流传的“勾魂销魄”的畅销书,自17世纪特蕾莎被封圣后获得了别样的神圣味道。贝尼尼的雕塑再现了书中的这段幻象:“这支箭已刺穿了我的心,当他把箭抽出时,我感到无限的痛苦和甜蜜,我想把这种痛苦永远地继续下去。”贝尼尼的处理手法赋予这一题材明显的“现代风味”,但在中世纪经院神学的定义里,令圣特蕾莎沉迷或狂喜的金箭代表的是“上帝之爱”,无关“异教神”丘比特所代表的“人间之爱”。

在天使阶位中,与“上帝之爱”直接相关的是位处最高级的炽天使。中世纪经院神学家们认为,上级天使的称号都表明了各自与上帝本质的相似之处。炽天使本名意为“造热者”、“传热者”,以炽热的火焰为象征,是神殿的管理者,由于完全理解了上帝的慈爱而以这爱和理解欣喜地燃烧自己,同时不停地唱着圣歌。弥撒中经常出现的《圣哉经》(Sanctus)便典出《以赛亚书》(Book of Isaiah)中记载的那些三呼“圣哉”的炽天使。14世纪弗兰德斯的神秘主义者扬·范·雷斯堡(Jan van Ruysbroeck)曾宣称:“炽天使不直接过问人间的种种不道德,只有在安息之中、在上帝的无尽的爱中,炽天使才与我们同在。”

( 17 世纪末,意大利雕刻家贝尼尼的作品《圣特蕾莎的沉迷》 )

( 17 世纪末,意大利雕刻家贝尼尼的作品《圣特蕾莎的沉迷》 )

相比之下,智天使与凡人的交往远为密切。智天使本名意为“仲裁者”、“知识”。《天阶序论》中将智天使形容为“具有直接凝视上帝之光芒的能力,可以不动情地、纯洁而开放地接受来自上帝的光照”,代表着认知和看见上帝的力量。智天使是在《圣经》中最早出现的天使,但与后世错讹而成的“月老”形象不同,首次亮相是以“伊甸园终结者”的身份出现的:智天使奉上帝之命将偷尝禁果的亚当、夏娃赶出伊甸园,并成为“生命之树”的守卫者。倘若说亚当在夏娃诞生时那句“骨中的骨、肉中的肉”更富于恋人絮语的味道,两人偷吃禁果后上帝的训斥则直白无误地将亚当与夏娃的关系定义为一场婚姻:“你必恋慕你丈夫、你丈夫必管辖你。”莫扎特舞台上的凯鲁比诺在疑惑“爱情是什么”,生命之树边的智天使“基路伯”却很明白:上帝照看下的爱情留存在伊甸园中,伊甸园外的人类只享有婚姻。

公元7~9世纪的伪经《亚当的战斗》(Combat of Adam)中对这场婚姻有更为详尽的后续描写。亚当和夏娃被逐出伊甸园以后,为避免亚当“抵御不了撒旦的攻击”、落入两性关系的陷阱,上帝决定赶紧让他们成婚。此次上帝派遣了炽天使并为亚当带去了黄金和乳香(Frankincense)。在炽天使的安排下,亚当把黄金和乳香郑重其事地交给了夏娃。在西方传统中,乳香一直与祭祀、圣事相关。古埃及和古罗马的祭司曾大量使用乳香在神庙中制造异香缭绕的神秘气氛,乳香也是犹太教圣殿中所燃的香料之一,现今天主教的重要弥撒中仍常用到乳香。《旧约》前五卷中经常提到乳香,《马太福音》中去伯利恒朝圣耶稣的东方三贤士携带的礼物正是黄金、乳香。如此之多的宗教含意自然使亚当与夏娃的这场婚礼成为一桩宗教圣事。据说亚当与夏娃是以两只右手相击的方式正式确立了婚姻关系,但享受婚姻之前他们还必须斋戒祈祷40天,最终礼成是在失乐园后的第7个月零13天。《亚当的战斗》的作者写道:“撒旦反对亚当和夏娃的战斗,就这样结束。”身处21世纪的布洛涅对这个故事的评价是:“以性为天然武器的魔鬼撒旦似乎在婚姻出现之后就已经被彻底打败。从此以后,亚当和夏娃开始联合起来抵抗魔鬼的攻击。”尽管是不被收入正典的伪经,但这个故事似乎仍受到中世纪一些学者的青睐,曾被收入12世纪一部关于婚姻起源的著作中。故事中由象征“上帝无尽的爱”炽天使张罗这场婚姻显然很符合12世纪的口味:炽天使恰好可以与智天使相对应,所谓“知识不曾成就的,由爱来完成”。

( 法国戏剧家加隆·德·博马舍 )

( 法国戏剧家加隆·德·博马舍 )

姻与礼

有人曾依照《旧约》中的经文推算出亚当被造于公元前4229年,那么他与夏娃的婚礼应当也在这个年份前后。距亚当与夏娃的婚礼大约6015年后,当莫扎特的凯鲁比诺吟唱自己的小情歌时,舞台上也正在热热闹闹地筹备着一场婚礼。凯鲁比诺只是这部涉及婚礼的戏剧里的一个小角色,新郎不是凯鲁比诺,新娘却也不是凯鲁比诺情歌中暗恋的对象。婚礼原本是情歌理想的背景,但全剧更多的是背叛、报复、契约、诉讼。与守护他的名字的无所不知的智天使恰好相反,凯鲁比诺似乎是剧中真正在一无所知地单纯谈情说爱的唯一一人。假如仔细考据,婚礼与爱情之间似乎理所应当但又纠缠不清的亲疏关系甚至体现在这出戏剧“暧昧”的标题上。这部原本出自18世纪法国剧作家博马舍(Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais)之笔的名剧有个毫不暧昧的标题:《疯狂一日》(La Folle Journée),另一个标题其实更加家喻户晓,但在不同语言间译名的细微差别却显露出一个事实:即便是在基督教影响下的欧洲,不同地区对“婚嫁”的看法仍然有所差异。

( 查士丁尼一世。他组织编纂的《国法大全》是罗马法的重要典籍 )

( 查士丁尼一世。他组织编纂的《国法大全》是罗马法的重要典籍 )

这些差异甚至波及到了200多年后的汉语译名。第一个译本出现在1941年,标题被译为《费嘉乐的结婚》。译者吴达元在1957年修订重印时将标题改译为《费加罗的婚姻》,但在将译文并入1962年出版的《博马舍戏剧二种》时再次将标题修改为《费加罗的婚礼》。虽然一字之差,“婚礼”和“婚姻”在汉语中确实具有不同的含意。“婚礼”意指涉及婚嫁的礼仪,而“婚姻”指的是婚嫁本身。《礼记·昏义》有言:“婚姻者,合二姓之好,上以事宗庙,下以继后世。”更重要的是,“婚姻”在中国传统意义上还涵盖“有婚姻关系的亲戚”,正如《尔雅·释亲》阐释:“壻之父为姻,妇之父为婚……妇之父母、壻之父母相谓为婚姻。”《史记》中刘邦可以在鸿门宴上口是心非地与项伯“奉巵酒为寿,约为婚姻”,《新五代史》里耶律德光为赵延寿娶永安公主时,太妃可是实实在在地“至京师主婚礼”。

《费加罗的婚礼》是目前在中国更常见的译名,但追根溯源,博马舍1778年完成的这部五幕“浪漫喜剧”的原标题之一是“Le Mariage de Figaro”,更接近“费加罗的婚姻”。1784年在伦敦考文特花园的皇家剧院上演时的英语译名也是几乎字对字翻译的“The Marriage of Figaro”。从“婚姻”到“婚礼”的质变发生在1786年,当时维也纳哈布斯堡王朝约瑟夫二世皇帝(Joseph Ⅱ)的宫廷剧作家达·庞蒂(Lorenzo Da Ponte)将它改写为四幕喜歌剧(Opera Buffa)。达·庞蒂本人为意大利裔,歌剧在语言上也跟随当时的潮流选择了意大利语,全剧的副标题因循了“疯狂一日”(La Folle Giornata),主标题却陡然变成了“Le Nozze di Figaro”(费加罗的婚礼)。1790年在柏林上演德语版时,主标题延续了“婚礼”的血脉“Die Hochzeit des Figaro”。似乎出于某种考虑,1793年3月在巴黎上演的法语版同样使用了“婚礼”的概念:“Les Noces de Figaro”。

( 鲁本斯绘制的大型连环历史画《玛丽·德·美第奇的生涯》中的一幅,画中记录了神圣罗马帝国皇帝亨利四世与玛丽从肖像相亲到婚礼完成的全过程 )

法语版标题的改变或许并不只是为了与博马舍的原作有所区别。据史料记载,博马舍的《费加罗的婚姻》从剧本完成到正式公演相距6年。1781年剧本就已经被法兰西喜剧院接受,但因没通过审查而被搁置。经过修改的剧本1783年已经获得法国国王路易十六的认可,在一场宫廷内部演出中王后玛丽-安托瓦奈特(Marie-Antoinette)甚至客串了剧中伯爵夫人的角色,但审查委员会的否决意见使该剧直至1784年4月27日才在奥德翁剧院首演,并将“疯狂一日”用作主标题,如今耳熟能详的“费加罗的婚礼”只是副标题,与1786年5月1日上演的歌剧完全相反。

《费加罗的婚姻》是博马舍的“费加罗三部曲”中的第二部,曾被1789年法国大革命期间的热门人物丹东(Georges Jacques Danton)称为“贵族阶层的终结者”,拿破仑也称它为“法国革命的始肇者”。当年路易十六对这部戏剧有所忌惮不是完全没有道理,但正如美国历史学家亨特(Lynn Hunt)1984年在《法国大革命中的政治、文化和阶级》(Politics,Culture,and Class in the French Revolution)中所言,1784年间50%的法国作家已经为专业作家,文学市场或作家本身不再受到赞助人的限制,“新词流行,当时的国王也无法采取措施过滤敏感词”,“宪法”、“公民”、“平等”、“自由”等词语成为普通公众的口头禅。博马舍的《费加罗的婚姻》公演后又连续上演了68场,成为18世纪法国票房最高的戏剧。

( 大天使米迦勒 )

( 大天使米迦勒 )

与许多通俗传记中的记载相反,据音乐学者布罗德(Nathan Broder)考证,约瑟夫二世并没有阻挠歌剧《费加罗的婚礼》的创作,相反,在莫扎特有意谱曲之前,这位终身致力于改革却郁郁不得志的皇帝早已许可了达·庞蒂的脚本。《费加罗的婚礼》公演后在1786年只上演了8场,与日后一年内就上演了100场的《魔笛》完全不可同日而语。不过,对于身兼城堡剧院经营者角色的约瑟夫二世来说,对演出场次的控制似乎更多出于商业而非政治上的考虑,因为在1789年7月法国大革命爆发后,歌剧《费加罗的婚礼》反而再度迎来了上演的浪潮:两年间公演了28场,其中有15场甚至是在1790年2月约瑟夫二世去世、号称“法国大革命最顽固的反对者”利奥波德二世继位之后。1793年1月21日,法语版的《费加罗的婚礼》在巴黎公演前两个月,法国国王路易十六被送上断头台。1791年2月,奥地利等国开始对法国进行武装干涉;3月底,奥军击败法军直逼巴黎,但这似乎并未影响《费加罗的婚礼》这部来自“敌对国”的作品在巴黎歌剧院上演。

从一部带有革命味道的戏剧到一部似乎无害的歌剧,两部剧本的差别并不只在于幕次的减少、或是以“快乐来自伸出手拥抱冤仇”这样的合唱取代了“贵人长戚戚”这样的嘲讽。标题的更换并非只是文字游戏,如同在汉语里一样,“婚姻”到“婚礼”的用词变化本身已经带来了概念转化,将潜藏威胁的家庭伦理论争装扮成一场爱情玩笑。现代西方婚姻家庭法有三个主要渊源:罗马法、日耳曼法、教会法。欧洲各种语言中对于“婚姻”以及“婚礼”的不同称谓可视为这三种法律的源起与接受史的语源学标本。自从有伊甸园的律法开始,“婚姻”在欧洲历史上原本就是一个以伦理与仪式度量爱情的问题,这三种法律都曾经以自己的方式主宰婚嫁并定义爱情,留下“mariage”、“nozze”、“hochzeit”等等貌似都与“婚姻”有关的词语,但其中“爱情”的比重并不一致。

( 15 世纪意大利画家彼埃特罗·万努奇绘制的油画《永恒的祝福》。天使本身无形无体,只有“下凡”时才会以某种具象化身出现 )

( 15 世纪意大利画家彼埃特罗·万努奇绘制的油画《永恒的祝福》。天使本身无形无体,只有“下凡”时才会以某种具象化身出现 )

父权监管下的婚姻

19世纪德国法学家耶林(Rudolf von Jhering)在《罗马法的精神》(Der Geist des r~mischen Rechts auf den Verschiedenen Stufen seiner Entwicklung)中感慨:“罗马曾三次征服世界:第一次以武力,第二次以宗教,第三次以法律。”“罗马法”狭义上是罗马共和国及罗马帝国所制定的法律规范的总称,它缘起自公元前449年的《十二铜表法》(Lex Ⅻ Tabularum),系统推广开始于东罗马帝国时期,于公元6世纪查士丁尼一世(JustinianusⅠ)统治时期达到鼎盛。西罗马帝国灭亡后,罗马法的主体在西欧一度失传超过600年之久。12世纪初,查士丁尼一世组织编纂的《国法大全》(Corpus Iuris Civilis)抄本在意大利北部被发现,以伊纳留(Irnerius)为代表的一批学者开始尝试以中世纪流行的经文注释方法研究罗马法。这批学者后来被称为“注释法学派”(Glossator),他们为教习罗马法而在博洛尼亚(Bologna)设立的法律专科学校后来成为欧洲最早的大学。欧洲大陆由此掀起了研究、应用罗马法的高潮,史称“罗马法复兴”(Recovery of Roman Law),与“文艺复兴”(Renaissance)、“宗教改革”(Religion Reform)并称为“欧洲三大思想运动”或“三R现象”。博洛尼亚大学(Università di Bologna)有“万校之母”(Alma mater studiorum)之称,罗马法也堪称“万法之母”。欧洲大陆的法律基本上都以罗马法为仿效对象,进而形成了欧陆法系的雏形。这一法系被称之为“公共法”(Ius Commune)或者“民法”(Civil Law),被视为整个欧洲文明共有的财富,也成为现今广义上的罗马法。

( 多梅尼哥·基尔兰达约画作《新娘的嫁妆》 )

( 多梅尼哥·基尔兰达约画作《新娘的嫁妆》 )

狭义上的罗马法几乎完全不涉及行政法或者刑法问题,但对所有权、债权、婚姻家庭与继承等私法方面的规范极其详尽。古罗马人相信自己是特洛伊主将之一埃涅阿斯(Aineías)的后代,而埃涅阿斯是爱神的后代,由此衍生出的另外两个信念是:罗马人的英勇源于先天的遗传,同时没有其他民族能像罗马人那样热衷于追求爱情。尽管如此,罗马人在婚姻制度上的管理可远严格于爱神还被称为“阿佛洛狄忒”的时期。

柏拉图在《会饮篇》中说:“我们本来是完整的,而我们现在正在企盼和追随这种原初的完整性,这就是所谓的爱情。”如此浪漫的阐释在实际操作上却有些暴力。古希腊作家阿忒纳乌斯的《欢宴的智者》中明确记载:“在雅典,刻克洛普斯第一次实行一夫一妻制;而在他出任国王之前,婚姻关系十分松散,男女乱交现象非常普遍。正是因为如此,有人才认为他有双重天性。在此之前,人们根本不知道谁是自己的父亲,因为他们的父亲不可胜数。”希腊的婚姻制度残留很多原始社会色彩。例如在斯巴达等城邦中兄弟可以共有一个妻子,男子还可以要求共享朋友之妻。如果丈夫失去了性能力,必须邀请年轻力壮的人代他生育后代。由于人口过于稀少,古希腊对于娶妻纳妾几乎完全持放任态度。那位“促使千帆齐发”的美女海伦在被拥有爱神眷顾的特洛伊王子帕里斯抢夺之前,早已被另一位大英雄忒修斯诱拐过。《阿提卡史》第十四卷中列出了一份与忒修斯有染的女人清单。作者斐洛考鲁斯强调:“成为忒修斯的妻妾的女人,一部分是因为爱他,一部分是因为遭到了他的强奸,只有一位是因为与他有合法的婚约。”

( 萨宾人和罗马人同为古罗马文明的创立者,罗马最早的300 名元老中即有100 名来自萨宾。罗马人和萨宾人之间曾冲突不断,相传有一次罗马人劫掠了大批萨宾妇女为妻,萨宾人进攻罗马进行报复,已为人妻人母的萨宾妇女苦劝丈夫与父兄和好,最终促成两个部族融合。图为反映这一主题的法国大革命时期画家大卫的画作《萨宾妇女》 )

( 萨宾人和罗马人同为古罗马文明的创立者,罗马最早的300 名元老中即有100 名来自萨宾。罗马人和萨宾人之间曾冲突不断,相传有一次罗马人劫掠了大批萨宾妇女为妻,萨宾人进攻罗马进行报复,已为人妻人母的萨宾妇女苦劝丈夫与父兄和好,最终促成两个部族融合。图为反映这一主题的法国大革命时期画家大卫的画作《萨宾妇女》 )

然而,对于罗马人来说,“婚约”作为“契约”的一种,对于婚姻是至关重要的。现代法律中的契约概念就来源于罗马法中的“合意”(Consensus)规定。罗马法首次提出了契约和侵权行为的不同之处,而之前契约的不履行只被简单地视为一种侵权;与此相关,罗马法还提出了占有(一种事实状态)与所有权(一种权利)的区别,这一区别甚至将影响到婚姻的认定。罗马法中大量关于宗教的规定在现今看来仿佛鸡肋,对于当时的人们来说却是立法的根本。在以多神教信仰为原则组建起来的罗马城邦中,宗教被视为神与人之间的契约。罗马制定法律一方面是为了规范人们的行为,另一方面是为了维护与神的和平。理论上有“神法”(Fas)管辖人与神的关系,另有世俗的“制定法”(Ius)调节市民们在世俗领域的关系,但事实上罗马王执政时期实施的是宗教、法律和道德三体合一的“fas- ius”融合法。罗马王作为城邦大祭司掌控着整个城邦的立法权与解释权,市民家庭中的家父同样作为家族的祭司长获得了对家族成员和家产的绝对支配权。

这种从家族宗教中生成的家父权的支配力显然会扩展到以延续子嗣为目的的婚姻问题上,进入到罗马共和国时代后也未改变。公元3世纪的法学家莫德斯丁(Herennias Modestinus)给婚姻下的定义即是:“婚姻是一夫一妻的终身结合,生活各个方面的结合,神法和人法的结合。”在这种婚姻目的支配下,古罗马早期实行的是“有夫权婚姻”(Matrimonium cum manu)。“cum manu”的字面意思是“携手”,新娘的父亲会在婚礼上把新娘的手交给新郎,意味着将父权交给了丈夫,丈夫变成了妻子的监护人,新娘出嫁后即完全与娘家脱离法律上的亲属关系,加入夫方家族。罗马亲属法认为:处于夫权之下的妻子在家中仅具有与女儿类似的法律地位,甚至会如同被收养人一样发生“人格削减”(Capitis Deminutio Media)等权利丧失状况,丈夫对妻子享有惩戒权等诸多权力,妻子的嫁资(Dos)也归其夫所有。妇女结婚后同样会断绝与娘家家族宗教的一切联系,改祭夫家的祖先,以夫家的亲属为亲属。有夫权的婚姻同时带来了宗教信仰的变更,正如法国历史学家德·古郎士(Numa Denis Fustel de Coulanges)在1864年的著作《古邦》(La Cité antique)中所言:“在古代的希腊罗马社会中,夫妇的结合并非基于情感,而是基于同一崇祀、同一信仰。”“在宗教上和法律上,结婚的结果是由两个共同的宗教的人结合起来,以产生一个第三者,以永传其宗教。也就是说,婚姻是为家族的永久继续而结合的。”

( 歌剧《费加罗的婚礼》剧照 )

( 歌剧《费加罗的婚礼》剧照 )

为避免近亲结婚,罗马使用了上溯到共同祖先的办法计算亲等(Consanguinitas)并限制一定亲等范围内的人员彼此通婚。父母与子女之间是一等亲、祖父母与孙子女之间是二等亲;旁系血亲则由自己往上数至双方共同的直系亲属即同源人,每经一代为一等亲,因此兄弟姊妹为二等亲、叔侄与舅甥为三等亲。罗马法意义上的“婚姻”同样涉及两个家庭,但在姻亲方面与中国传统上对“姻”的理解不同,配偶的血亲须遵从其配偶的亲等,例如岳父母为妻子的直系血亲一等亲、也是丈夫的直系姻亲一等亲;配偶血亲的配偶同样遵从其配偶的亲等,例如妯娌即以丈夫的兄弟与丈夫的亲等计算,为旁系姻亲二等亲。罗马人将“乱伦”的范围限制到叔伯和姑姨。无论实际执行效果如何,罗马制亲等计算法流传至今,是目前国际上通用的亲等计算方法。

“婚姻”终究要以“婚礼”的方式呈现,在这一点上西方具有和东方类似的对于“礼不行则上下昏”的信念。在罗马共和时期,有夫权婚姻的缔结主要有三种形式,最简单、也最具原始意味的是“时效婚”(Usus),丈夫或者丈夫的家父因某一妇女与其丈夫连续同居一年而取得对该妇女的夫权,这实际上是罗马法中所有权“时效取得”制度在家庭婚姻关系中的适用,也即将女子视为动产,对其“占有使用”一定时间便取得所有权。“usus”一词本身就意味着“使用权”、“时效”。在罗马人建城初期抢夺萨宾人(Sabine)的女子为妻时,为使婚姻合法化,以时效婚的形式承认这样的“事实婚姻”是必要的。在涉及婚嫁这类“自然问题”时,拥有爱琴海文明的罗马人并不比太平洋上的美拉尼西亚(Melanesia)部落居民想得更加复杂,后者简单地宣称:“婚姻的目的就是弄到内弟,结果只能到征战对手的部落里去讨老婆。”《家庭史》中对此评价为:“一些所谓原始部族人用明确的语句道出的理论,在西方社会的贵族家庭和王族家庭中,依然极为活生生地存在,这些家庭的联姻政策为这一理论提供了无数的例证。”

( 法兰克国王克洛维一世与勃艮第公主克洛蒂尔达的婚礼 )

( 法兰克国王克洛维一世与勃艮第公主克洛蒂尔达的婚礼 )

平民中最经常使用的是“买卖婚”(Coemptio),以“要式买卖”(Mancipatio)的方式达成父权与夫权的转换与交接,这也是“有夫权婚姻”又名“要式婚姻”的由来。“mancipatio”由“manus(手)”和“取(capere)”两层意思合成,是罗马最古老、最典型的即时移转所有权方式,早在《十二表法》以前即已成为惯例。关于要式买卖的具体程序,罗马帝国早期法学家盖尤斯(Gaius)曾做过形象的描述:“使用不少于五人的成年罗马市民作证人,另外有一名具有同样身份的人手持一把铜秤,他被称为‘司称’。买主手持铜牌说:‘我根据罗马法说这个人是我的,我用这块铜和这把秤将他买下。’然后他用铜敲秤,并将铜块交给卖主,好似支付价金。”盖尤斯在这里提到的标的物是奴隶,故而称“这个人”。这种程序和套语只是一种形式,标的物的交付和价金的支付另外进行,铜块也只是被当作价金的象征物,但当时的罗马人非常看重这一仪式,并不认为将它与婚姻相联系有何不妥。在罗马共和国早期物资匮乏之时,“买卖婚”更被视为一种真诚而务实的婚姻仪式。在20世纪以列维-施特劳斯(Claude Lévi-Strauss)为代表的人类学家看来,这种婚姻补偿机制符合人类最原始的“有来有往”式婚姻交易体系,而且未必无关爱情。不过,在“聘礼”形式存在的“新娘身价”(Bride Price)补偿体系中,由男方家庭以劳役、实物或金钱的形式支付给女方家庭一笔补偿,“某种程度上,这可以保证回来一个女性配偶,因为让出了自己的姐妹或女儿而收到这笔补偿的兄弟或父亲,可以(甚至应该)立即将其投资进去,以便为自己或儿子找到一个配偶”;但在罗马特有的“嫁资”体系中,则是父系家族要给予一定的嫁资,一是对女儿出嫁后与父系家族脱离关系的一种补偿,二是对结婚后男方因照顾女儿所增加的生活负担给予一定补偿。女儿出嫁必须有嫁妆,开始这只是一种习俗,后来则变成了一种法律规定,罗马法中有许多这样的阐述:“女性要有完整的嫁资方能结婚,这是符合国家利益的”;“哪里有婚姻的重荷哪里就有嫁资”。

在年代顺序上,“时效婚”和“买卖婚”首先出现,然后才是最隆重也最神圣的“共食婚”(Confarreatio),由于仪式繁杂、耗资不菲,共食婚往往只有贵族家庭才会举行。共食婚与买卖婚同样需要婚约与婚礼上的誓言,最重要的差异是用更具宗教意味的斯佩尔特(Spelt)小麦糕饼(Libum Farreum)替换铜块作为见证。婚礼前将糕饼供奉于罗马主神朱比特(Jupiter)神位前,以10名以上证人和僧侣为监仪而不是“司称”,新郎和新娘依照一定规程宣告婚誓并共食糕饼,仪式完成后婚姻关系遂成立。

( 查理曼大帝大力发展文化教育,兴办学校,并对各阶层的男孩开放 )

( 查理曼大帝大力发展文化教育,兴办学校,并对各阶层的男孩开放 )

在家父权的鼎盛时期,7岁以上的孩子就可以订婚,即便儿子有自己心仪的对象,父亲有权坚持让儿子娶不中意的女子为妻。古罗马法甚至赋予父亲对儿子婚姻的否决权和离婚权,儿子不得拒绝或反对。然而,当罗马进入共和末期后,随着罗马原有多神教的衰落和罗马公民身份的逐步开放,罗马法中一直孜孜以求的与契约相关的“合意”概念逐步占据统治地位。公元前3世纪中叶以前,罗马法的适用范围仅限于罗马公民,被称为“公民法”(Jus Civile)。时至共和末年,罗马公民身份的授予已经扩及整个意大利地区,公民法不足以解决新出现的各种复杂的问题,因而逐渐形成了普遍适用于罗马统治范围内一切自由民的法律,“万民法”(Jus Gentium)就此诞生。跟随万民法应运而生的是“无夫权婚姻”(Matrimonium sine manu)。“无夫权婚姻”又被称为“略式婚姻”。罗马法根据转让形式的区别,将物分为要式物(Res mancipi)和略式物(Res nec mancipi)。这一区分为罗马法所独有。依照盖尤斯的定义,“要式物”主要包括公民拥有的土地、房屋、奴隶、可用来牵引或负重的牲畜、乡村地役权等,除此之外的其他物品均以“公共”(nec)的一字之差而被定义为“略式物”。

在无夫权婚姻制度下,女方婚后不脱离娘家,在娘家法律上的地位完全与未结婚前相同:她既是娘家的成员,同时也受丈夫家父权的支配。不过此时家父权已被极大削弱,早期罗马法规定家中子女担任神职即脱离家父权,到万民法时期,僧侣、教士、裁判官、皇室顾问等均可脱离家父权,而且家父如果抛弃婴儿、强令家子与猛兽格斗或使子女卖淫都要丧失家父权。在罗马帝国后期,嫁资已变成妻子带到夫家贴补家用的财产,而不再是单纯的赠予,由此逐渐形成了在婚姻关系解除后丈夫承担返还嫁资义务的制度,女方同时也陆续拥有了离婚权、遗嘱权、子女监护权等权利。尽管“嫁资”一词后来逐渐消亡,但罗马法中由嫁资所体现的夫妻财产分离制度一直保存到现代。更重要的是,作为婚姻仪式的婚礼本身也发生了质变,“郁郁乎文哉”的时代一度远逝。

( 公元306 年召开的艾尔维拉会议。此后基督教会开始制定并公开发布具有法令效力的教令 )

( 公元306 年召开的艾尔维拉会议。此后基督教会开始制定并公开发布具有法令效力的教令 )

在古罗马的帝国时期,不必说繁琐的共食婚,时效婚与买卖婚也从仪式上就已衰败。后者是因为“要式买卖”这一繁琐的所有权移转方式本身已经逐渐为其他方式取代、在查士丁尼一世时期被明令废止,前者则是因为“姘合”(Concubinatus)的流行已经不需要如此遮遮掩掩。罗马帝国时期的“姘”并没有中国秦朝李斯《苍颉篇》中“男女私合曰姘”那么强烈的褒贬意味,而是所谓“法不容情”产生的意想不到的结果。当时主要基于四种原因:大量外国人不具有公民法意义上的婚姻权,所以选择姘合;不同阶层(如元老院子孙和操贱业者)之间被限制通婚,被迫选择姘合;法律要求女方有嫁资、后期甚至要求男方有婚娶赠予(Donatio Propter Nuptias),迫于经济拮据的男女往往采取姘合;地方议会议员苦于沉重的征税任务,希望避免子孙世袭,故而选择姘合。自由人和女奴的婚姻也是无效婚姻。至于奴隶之间的结合,只被看作一种“同住一顶帐篷的伙伴关系”,甚至双方不被称为丈夫或妻子。在这种背景下,无夫权婚姻逐渐成为以“合意”为唯一必要条件的自由式婚姻,而且成为罗马帝国唯一适用的结婚方式。

查士丁尼一世的功绩并不只在于公元528至534年间组织编纂了由《法典》(Institutiones)、《法学阶梯》(Pandectae)、《学说汇纂》(Codex Iustinianus)和《新律》(Novellae)四部分组成的《国法大全》,对于沉浸于世俗爱情中的人们来说,查士丁尼一世比公元3世纪的圣瓦伦丁(Saint Valentine)更切实地赠送了一份礼物。《法学阶梯》中重申:“婚姻是一男一女以永久共同生活为目的的结合”;“如果没有当事人的同意,婚姻不能成立”;“为父者不法地禁止处于父权之下的子女的嫁娶,那么,子女有权通过行省执政官强迫为父者同意他们缔结婚姻和给予女儿以嫁资”;“任何人既不能被强迫缔结婚姻,也不能被强迫重新恢复一个业已离异的婚姻”;“任何一名男性经父母同意,或者没有父母时完全按照自己的愿望,只要双方有结婚的意愿,则婚姻有效”。尽管嫁资未给付,或者就嫁资未写任何文字依据,在这种情形下如同文件写成一样,婚姻是有效的。因为婚姻不是通过嫁资而是通过双方结婚的意愿所缔结。在欧洲历史上,这是第一次将“爱情”以法律的形式与“婚姻”达成契约,即便此后曾有反复,基于“双方同意”的“合意”原则已然成为缔造婚姻的必要前提。

( 意大利画家希皮奥内·普尔佐内的作品《圣母的婚礼》 )

( 意大利画家希皮奥内·普尔佐内的作品《圣母的婚礼》 )

有夫权婚姻时代留下的三种婚礼没有在词语上对后世的婚礼产生影响,《法学阶梯》中反复使用的“婚姻”(Matrimonium)却很可能影响到了1000多年后的“费加罗的婚姻”。如今人们熟知的英语中的“marriage”或和费加罗更直接相关的法语版本“mariage”,究其起源在语源学上仍是个众说纷纭的公案,但很多线索已经指向“matrimonium”。“matrimonium”通常被认为是“matris”和“munium”两个拉丁词的组合,前者意为“母亲”、“父母”,后者意为“任务”、“责任”,合称为“母亲的职责”,显示出罗马法中“婚姻是在男女间创造合法子嗣的纽带”这一观念,甚至隐现出古希腊剧作家欧里庇得斯以“oikurema”(用来照管家务的物体)来称呼女性的味道。“matrimonium”同样是意大利语中“maritaggio”以及西班牙语中“maridaje”的始祖,此外还有英语中关于“婚姻”更堂皇的说法、始见于14世纪前后的“matrimony”。英语里作为婚嫁之事动词的是“marry”,据学者们猜测源自古法语“marier”,而后者源自拉丁语“maritare”(成婚),意为“获得少女(mari)的”。由于罗马法复兴后“matrimonium”在法律以及神学典籍上的广泛应用,该词在欧洲很快普及。在拉丁语族的国家中,“marriage”一族也因此都指示婚姻所需要的各种法律程序,带有某种神圣意味,它最初用于形容“男女之间通过某种特定的结婚仪式而共度终生”见于14世纪初,带有“婚誓、因婚礼而达成的正式誓约”含义则始见于14世纪末。在欧洲的语境中,以“matrimonium”为根基的“婚姻”即便无关“爱情”、也绝对是比“婚礼”更加严肃的伦理事件。

以罗马法来看,用来证明“双方同意”的婚誓是“爱情”之外与“婚礼”最密切相关的。西班牙语沿用至今的“婚礼”(Boda)仍来源于拉丁语“vota”(誓言),但同属拉丁语族的意大利语与法语却似乎焦点有所偏移。在那个词语以另一种方式丰富的年代,拉丁语甚至为婚礼的当事双方都准备了不同的说法:男性结婚使用“ducere uxorem”,字面意思为带有罗马法味道的“引导妻子”;女性结婚则使用“nubere”,意为“蒙上面纱”。古罗马与东方的犹太或伊斯兰世界谁先开始蒙面的传统?这或许又是个先有鸡还是先有蛋式的纠结问题。然而,如果考虑到古罗马海神尼普顿(Neptune)名称的起源,《旧约·创世纪》中“容甚丽、尚为处子、未曾适人、临井汲水、盈瓶而上”的利百加初见以撒时“拿面纱(Veil)蒙上脸”的场景似乎欠缺了一些爱情的浪漫。与歌剧《费加罗的婚礼》相关的意大利语“nozze”或法语“noces”代表的“婚礼”都源自“noptiae”,后者是古典拉丁语“nuptiae”(婚礼)的俚俗化版本,在从“nuptiae”变化到“noptiae”的过程中受到了拉丁俚语中“novus”(新)的影响。“nuptiae”本身演变自“nubere”,与古希腊令人遐想的山林仙女宁芙(Nymphe)相关。宁芙自古希腊后是“bride”(新娘)或更直接的“nuptialis”(适婚少女)的代名词。和潘神(Pan)总纠结不清的宁芙代表的世俗之爱回应了尼普顿名字的来历:古罗马学者瓦罗(Marcus Terentius Varro)的著作中将尼普顿的命名阐释为东方其实很易于理解的含意:“云(Nuptiae)与海的交融”。古罗马后期以你我相称的婚姻誓言“tu nubere me”绝非师出无名。

( 《征服者威廉》,19世纪夏邦提耶的铜版画。描绘威廉一世为镇压长子反叛返回法国时落马受伤 )

( 《征服者威廉》,19世纪夏邦提耶的铜版画。描绘威廉一世为镇压长子反叛返回法国时落马受伤 )

日耳曼式情婚

在古罗马共和时期,无论是买卖婚还是共食婚,婚礼前还有一项重要的仪式:新郎和他的朋友们在约定的时刻突入新娘的房子,假装以暴力将新娘从她母亲或者(如果她母亲不能在场)她最亲近的女性亲戚的膝间夺走。民间对于这一习俗的解释又回归到“抢夺萨宾女人”事件,苏格兰人类学家麦克伦南(John Ferguson McLennan)在1896年出版的《原始婚姻》(Primitive Marriage: An Enquiry into the Origin of the Form of Capture in Marriage Ceremonies)中将此引申为:“象征性的抢劫发生在缔定某种婚姻契约之后……婚姻通过讨价还价商定,而偷窃和绑架随后作为认同的表现使婚姻有效……抢劫是协定的,并且有婚约在先。如果先无婚约,事情就是一件实际的绑架了。”

( 古罗马主神朱庇特和朱诺的婚礼。朱诺是掌管婚姻的女神,是生育及婚姻的保护者 )

然而,在后来的日耳曼人看来,即便真的是“绑架”也没什么不可以,只要是以“爱情”的名义。布洛涅的《西方婚姻史》中记载:“日耳曼人就是这样,他们的婚姻有两种类型,一种是由家庭决定的正式婚姻,伴有给新娘父亲或监护人的礼物,另一种是被称之为‘情婚’(Mariage d’affection)的比较松散的结合。‘情婚’是‘体面的同居’,无需举行正式仪式,也无需父母参与。只要男女双方同意或者把女孩子抢到手,就算结婚了。这种结合所生的子女不是合法子女。但是,在某些日耳曼法律里,如果父亲愿意或者他没有别的继承人,这样的‘私生子’就不会完全丧失继承权。各日耳曼国家的情况又有所不同,丹麦把私生子排除在继承之外,瑞典为了不能继承而给予私生子一些补偿;而在伦巴第,大概还有法兰克,私生子则有继承权……‘情婚’并非就不稳定,双方彼此忠诚的程度提高以后,这种结合看起来就和正式婚姻一样。‘情婚’中的妻子受法律保护:谁和她同床了,谁就得付给丈夫一笔赔偿金。在大家庭里,实行‘情婚’似乎是为了让即将成年的小伙子耐下心来,先有个地位低的女人或女奴,再等着结一门更为称心如意的亲事。”

布洛涅所说的“某些日耳曼法律”日后将构成现代婚姻法的又一渊源,在当时则为罗马人带来了陌生而又颇为刺激的爱情观。公元5世纪日耳曼部落大举南迁,两度洗劫罗马并最终导致西罗马帝国灭亡,反客为主地入驻欧洲中部与意大利半岛。这种只因听闻“三秋桂子”便挥鞭南下的魄力与手腕几乎也赶得上一场“情婚”,而“抢婚”成功后这些日耳曼小伙子们似乎也确实安静下来了。20世纪的德国历史学者卡勒尔(Erich Kahl)在《德意志人》(The Germans)中写道:“当日耳曼诸部落带着其朴素而原始的野性征服土崩瓦解中的罗马帝国时,他们所遇到的是难以捉摸而又无法逃避的力量,这种对罗马名称的尊崇,成了日耳曼征服者对罗马和基督教的一切东西都怀着矛盾心里根源:他们既要忠实于他们的日耳曼出身,又要忠实于他们获得的罗马的尊崇。”“他们试图从令人羡慕的外国文化中寻找榜样,来抵消对那种混乱状态感到绝望的情绪。”

( 意大利威尼斯画派代表画家提香·韦切利奥 )

( 意大利威尼斯画派代表画家提香·韦切利奥 )

狭义概念上的日耳曼法就诞生在这样的背景下。公元5世纪末,以法兰克王国为代表的各个日耳曼人王国开始将过去不成文的习惯法编纂为法典,著名的有5世纪末西哥特王国的《欧里克法典》(Code of Euric)、5世纪末6世纪初法兰克王国的《萨利克法典》(Lex Salica)等,其中又以《萨利克法典》影响最为深远。日耳曼人是征服者,但他们的母语暂时并没有成为法律领域的优势语言。这些法典大都用拉丁文写成,虽然使用了若干罗马法术语,但并没有规定社会成员所应遵守的一般规则,而只是记载了一些具体案件的判决。以《萨利克法典》为例,总共只有65款,与成熟的罗马法相比,这种近似约法三章的法典实在过于简陋。当时谁也不会预想到,日耳曼人这种近似结绳记事的立法形式日后会发展出一个独立法系:基于判例法(Case Law)的海洋法系。假如说如今的大陆法系(Civil Law)与罗马法在精神上一脉相承,以英、美为代表的海洋法系(Common Law)就更多地承接了日耳曼法的衣钵。大陆法系重视编写法典,每一个法律范畴的每一个细节都在法典里有明文规定;海洋法系则是判例之法而非制定之法,作为判例的先例对其后的案件具有法律约束力,成为日后法官审判的基本原则。

中国近代法学家李宜琛在《日耳曼法概说》中这样比较罗马法与日耳曼法:“罗马当时商业发达、经济繁荣,有古代资本主义社会之称,所以支配当时的法律就形式说是严密精确,就内容说是主张意志自由、充满了个人主义的思想。日耳曼法的产生虽在罗马法之后,但因为是农业社会的法律规范,所以反映着前资本主义社会的精神,没有成文的法典,只有习惯的聚集,法律的内容也大都是支配服从义务拘束的关系,不过可以说是富于团体本位的思想。”

( 提香画作《神圣的爱与世俗的爱》 )

( 提香画作《神圣的爱与世俗的爱》 )

恩格斯曾提出日耳曼法就是古代的马尔克法。“马尔克”(March)的原意是边界,后成为日耳曼人农村公社的名称。其主要特征是以地缘作为联系纽带,土地公有和私有并存:各户的耕地已转化为私有财产,但森林、牧场等仍归公社所有。公社成员彼此平等,他们定期集会,选举公职人员,制定大家共同遵守的法规,裁决公社成员间的纠纷。与其说当时入侵罗马的日耳曼人是一个国家,不如说是一个部落的联合体,各部落散落地分布在西罗马帝国的废墟上,按照早年习惯依公社组织定居。日耳曼传统认为,统治者是人民的代表,他要受制于人民的意见,而且恒久的习惯是在日积月累中产生的,它绝不可能被国王创造,因此不允许国王破坏他们先前制定的法。排除征服者的虚荣与傲慢,这种顽固的传统恐怕也是当年日耳曼法必须存在的原因之一。

公元6世纪中期,东罗马帝国皇帝查士丁尼一世出兵击溃东哥特(Ostrogoths)王国、并将《民法大全》带回意大利。此后东罗马在意大利统治的核心地区直接使用罗马法。然而好景不长,公元6世纪末期,东罗马帝国对意大利中北部的统治又被新到来的又一支日耳曼部落伦巴第人(Langobardi)驱逐。建立伦巴第王国后,伦巴第人也编纂了自己的《伦巴第法令集》(Edictum Rothari),执法时依照日耳曼惯例实行“属人”而非“属地”原则,即罗马法与日耳曼法并存,虽然同样是在罗马,罗马人应用罗马法,日耳曼人应用日耳曼法。更准确地说,当时西欧的情况是:西哥特人(Visigoths)、勃艮第人(Burgundians)、伦巴第人、法兰克人(Franks)、撒克逊人(Saxons)等部落的法律都与罗马法并存,但各部落法律原则上都只对本部落人具有效力。日耳曼人南下初期,不仅在同一个王国之内几种法律可以并存,而且几种类型的婚姻也可以并存,同一城市里可以建立不同类型、受不同类型的法律管辖的婚姻关系。关于日耳曼法为什么要使用如此烦琐的属人原则,孟德斯鸠在《论法的精神》中曾做过一番不失浪漫的分析:“日耳曼的各部落被沼泽、河泊、森林所分隔,甚至在凯撒的著作里还能看到,他们喜欢分居。当这些部族分开的时候,他们全都是自由、独立的;当他们混合的时候,他们仍然是独立的。无论分开还是混合,每个人都被按照本部落的习惯和风俗裁判。各族共有一个国家,但又各有自己的政府。在这些部族离开他们的家乡之前,他们的法律精神就已是属人的了,他们把属人法的精神又带到了他们的征服地。”

( 北翁布里亚国王爱德维 )

( 北翁布里亚国王爱德维 )

孟德斯鸠在《论法的精神》中以气候、“风土”区分不同地区人们气质的说法更加浪漫,只是常常自相矛盾,似乎并不那么“法的精神”。在情感问题上他首先将“爱情”视为南方的强项:“在北方的气候里,爱情在生理方面几乎没有力量让人感觉到它。在温暖的气候里,爱情带有成千种的附属物;有些东西乍一看来像是爱情,使人感到喜悦,但是这些东西并不是爱情本身。在更炎热的气候里,人们是为爱情本身而爱爱情。爱情是幸福的唯一泉源;爱情就是生命。”但在随后的论述中温暖的气候又成了南方式情欲的元凶:“在南方的国家,人们的体格纤细、脆弱,但是感受性敏锐;他们或者是耽于一种在闺房中不断地产生而又平静下来的爱情,要不然就是耽于另外一种爱情,这种爱情给妇女以较大的自由,因而也易于发生无数的纠纷。在北方的国家,人们的体格健康魁伟,但是迟笨,他们对一切可以使精神焕发的东西都感到快乐,例如狩猎、旅行、战争和酒。你将在北方气候之下看到邪恶少、品德多、极诚恳而坦白的人民。当你走近南方国家的时候,你便将感到自己已完全离开了道德的边界;在那里,最强烈的情欲产生各种犯罪,每个人都企图占别人的一切便宜来放纵这些情欲。在气候温暖的国家,你将看到风尚不定的人民,邪恶和品德也一样地无常,因为气候的性质没有充分的决定性,不能把它们固定下来。”

无论孟德斯鸠的理论是否有理,来自北方的日耳曼部落在习俗与伦理观上显然需要一个风土适应的过程。尽管日耳曼部落是征服者,但简单的“蛮族”(Vulgar)一词便足以令西罗马帝国废墟上识文断字的罗马人获得虽败犹荣的语言优越感。同样,虽然如今在实际应用上大陆法系可以与海洋法系平起平坐,但“出身低微”的日耳曼法在法律史上总难免被罗马法乃至“罗马法复兴”的光芒衬托得黯然失色,以判例为基准的审判方法也渗透出游牧部落年代流动法庭的马鞭味道。因循部落草莽习惯的日耳曼法曾派生出司法决斗、神明裁判等令人诟病的粗暴裁判制度,但即便不考虑它留下的“判例裁决”这一看似浅显、之前却无人敢于提出的司法体系,北方部落风格的粗犷与直白使日耳曼法在婚姻问题上为爱情敞开了比“风尚不定”的南方人民敢于想象的更多的空间。日耳曼法以近似“抢婚”的方式冲入古典文明世界,在未来即将取得之前罗马法从来不曾梦想到的爱情主宰权,而它初期那些看似鄙俗的判例原则、属人原则以及团体本位思想,日后却将搭建出一张令整个基督教世界震惊的婚床。

( 北翁布里亚国王爱德维 )

( 北翁布里亚国王爱德维 )

不过,在公元5世纪末,日耳曼人的各王国还基本保持着与罗马“情婚”的蜜月期。各部落成功地赶走了罗马皇帝,却未想到还有一个更棘手的对手。公元313年,西罗马皇帝君士坦丁(Constantine)和东罗马皇帝李锡尼联合颁布了《米兰敕令》(Edictum Mediolanense),给予基督教以合法地位。直至公元337年临终受洗,君士坦丁都不曾将基督教定为国教,但在他统治时期,信奉基督教成了晋升国家高级职位的一条捷径。经君士坦丁时代之后,基督教的地位已不可动摇,终于在392年成为罗马帝国的国教。教廷刚站稳脚跟一个世纪,却发现帝国的土地上换了一批脾气莫测、经常内部都彼此意见不一致的新主人,颇似不巧赶上改朝换代的使节。公元493年,一场婚礼改变了罗马教廷与日耳曼人之间的关系。据《论法的精神》描述,由于同意大利毗邻,哥特人和勃艮第人征服的地区更好地保存了罗马法并乐于接受,在这些地区罗马法甚至已经成为属地法;法兰克人、撒克逊人的地区相反,对罗马法的认同较差。因此,一场法兰克国王与勃艮第公主之间的联姻对于教会来说是幸运的。更幸运的是,这位勃艮第公主克洛蒂尔达(Clothilde)自幼在天主教环境中长大,她与国王结亲的经过也颇似一场王子救美的爱情故事。也许是“爱情”的力量造就了奇迹,公元496年的圣诞节,法兰克国王克洛维一世(ClovisⅠ)接受洗礼,皈依基督教。不过,施洗前罗马教廷不失时机地提出要求:“接受基督教就必须接受罗马法,因为教会是根据罗马法生活的(Ecclesia vivit iure Romano)。”

克洛维一世履行了诺言,在公元507至511年间组织学者编纂了《萨利克法典》,将罗马法与日耳曼习惯法融合在一起。公元306年艾尔维拉会议(Council of Elvira)召开后,基督教会已开始制定并公开发布具有法令效力的教令(Canon)。此时距君士坦丁皈依还有31年,教令显然只对所有基督教社团具有权威性,为主教们提供了审理基督徒之间纠纷初步可依据的法律。公元314年,君士坦丁在阿尔勒城(Arles)召开的大型宗教会议确立非世俗意志是唯一合法的教会法规来源,正经、伪经、宗教会议颁布的教规构成了教会法典主要渊源。公元496年,希腊修士小狄奥尼修斯(Dionysius Exiguus)应教皇邀请来到罗马,将此前的会议法令与教规编成《狄奥尼修斯汇编》(Collectio Dionysiana),这成为西方拉丁教会法的基础。同年教皇格拉修斯一世(GelasiusⅠ)提出“双剑论”:在基督那里,本来是君主、教主合为一体的,但基督深知人的弱点,便在尘世中将这两种职能分开,将两把剑一给君主,一给教主,并令他们互相提携。格拉修斯一世否定了之前罗马皇帝拥有“牧师-国王”双重身份的权力,提出国王在精神事务上服从主教,而主教在世俗事务上服从国王。西罗马帝国的灭亡为“教皇君主制”的形成提供了难得的机遇。虽然依照“双剑论”教会的势力不应渗透入世俗法领域,克洛维一世的皈依却实际上使罗马教会一箭双雕地同时获得了一名虔诚的信徒和一位大体上靠得住的世俗立法官。

( 意大利 16~17世纪画家卡拉瓦乔 )

( 意大利 16~17世纪画家卡拉瓦乔 )

克洛维一世一生只娶了一位王后,没有给罗马法规定的合意原则和一夫一妻制惹什么麻烦,克洛蒂尔达后来还成为法国民间的新娘保护神。但依照属人原则,克洛维一世无法控制其他日耳曼国王的选择,更难以预料200多年后自己的一个子嗣会因为婚姻问题与教会闹得不可开交,而届时争吵的问题以日耳曼的婚姻观来看实在是小题大做。

物权爱情

( 卡拉瓦乔画作《胜利的爱神》(绘于1602) )

在罗马法与教会看来,传统的日耳曼婚姻观实在过于“蛮族”。日耳曼法中强调个人服从集体、个人的权利义务受到家庭和氏族制约,这一“团体中心”特点也影响到它对婚姻的管理。重视血亲团体在婚姻家庭生活中的作用,这是日耳曼法谈及嫁娶时的一大特征。“情婚”可以出自一时血脉贲张,但在日耳曼的“体面婚姻”中,新娘始终是婚约的标的物,而非当事人:男女双方家庭达成协议,由男方支付新娘身价给女方家庭,女方即被交付男方为妻,而无须女方本人同意。在婚后的家庭中,男性拥有家长权与夫权。丈夫有保护妻子之责,也有惩戒妻子之权,只是虐待妻子将引起妻子家庭的干涉。在财产方面,虽然实际上都由丈夫管理和处分,但理论上实行共同所有制,并承认已婚妇女可拥有自己的个人财产。

日耳曼法实行一夫一妻制,但又确认国王和贵族可一夫多妻。这种看似自相矛盾的做法因为都对血脉和财产的延续有利而被同时认可。在“何以确定婚姻”这一问题上,与古罗马法中书卷气的“合意”原则迥然不同,出身山野的日耳曼国王们毫不掩饰地亮出了“女人是在就寝时赢得亡夫遗产的”这句俗谚。在日耳曼法的婚姻世界里,爱情已经不只是“基路伯天童”模样的丘比特,而是回归到它更原始的厄洛斯状态。

( 美剧《都铎王朝》剧照 )

( 美剧《都铎王朝》剧照 )

日耳曼法中将与“情婚”相区别的“体面婚姻”规定为三个阶段:首先是订婚,然后是婚礼,随后就寝。《西方婚姻史》中记载:“这与罗马法截然不同,根据罗马法,只要夫妇双方同意,婚姻就足以有效。在罗马法学家看来,两个不在场的人举行婚礼或者和一个不能生育的男人举行婚礼都合法。日耳曼人的看法则相反,他们认为性的结合是婚姻的基础。婚礼的第二天,丈夫要对妻子有所赠予,这才是婚礼的第三阶段,强调了肉体结合的必要。”“在日耳曼法中,如果说将权力从父亲手里移交给丈夫时把管理妻子财产的事也交给了丈夫,那么唯有肉体的结合才能使夫妻在法律上成为一体,并把财产变为夫妻共有财产。可以说,只有这种事实上的婚姻——在日耳曼人的两种类型的婚姻(‘情婚’和由家庭决定的正式婚姻)里都是如此——才构成婚姻关系。婚礼的其他两个阶段只不过是将父权向丈夫移交。如此说来,尚未基督教化的日耳曼人的婚姻可能只有一种类型,即以肉体结合与丈夫给妻子‘童贞费’为象征的事实婚姻,其余的都只不过是购买父权以及合法地处置遗产。”

虽然已经基督教化而且“体面婚姻”的数量越来越多,以“爱情”为旗帜的“情婚”的魅力似乎是难以抗拒的。日耳曼法与罗马法之间第一番关于“爱情”的交锋发生在公元7世纪,也即查理曼大帝(Charlemagne)的时代。查理曼大帝一生娶了5位王后、废了2位,另有5位被讳称为“侍妾”(Concubinage)的情妇,育有13个嫡出的孩子、7个私生子。罗马法对于离婚的限制并不严格,只要双方不再合意就足以构成,但对于刚在摸索制定教会法、试图将婚姻神圣化并纳入教会管理的罗马教廷来说,查理曼大帝的需求却是个棘手的难题。公元3世纪,教会接受了罗马法中以“订婚-婚礼”二阶论承认完婚的概念,就此解决了圣母的身份问题。如今查理曼大帝却以未曾“圆房”(Consummationem)为由要求教会不认可完婚、判决婚姻无效,确实有点超乎时任教皇哈德良一世(AdrianusⅠ)的脑力范围。据说哈德良一世曾因此谴责查理曼大帝:“这是异教徒的做法!”

( 英国国王亨利八世 )

( 英国国王亨利八世 )

尽管如此,查理曼大帝还是在死后得到了封圣,与他相关的一些似有若无的爱情故事流传至今,现在听来已经不会导致类似公元824年那名修道士弥留状态时的噩梦。据说这名修道士看到了因生前放浪而在地狱中被折磨的查理曼大帝。这位扑克红桃K原型的一些故事虽然过于传奇,仍令人好奇揣测:倘若查理曼大帝的爱情如同他所向披靡的军队一样横扫欧洲,结局会是怎样?最令人遐想的故事莫过于查理曼大帝与东罗马帝国伊琳娜女皇之间似乎真有其事的联姻计划。公元800年,心高命薄、一直倚仗查理曼保护的教皇利奥三世(Leo Ⅲ)因看到东罗马帝国欠缺男丁、只拥戴了一位女皇,便想出为查理曼加冕罗马帝国皇帝、以此既“报恩”又羞辱东罗马帝国的办法。查理曼从此拥有“查理曼大帝”的尊号,但他对帝位的想法显然与利奥三世大相径庭。据说就在加冕后几天,58岁的查理曼致信48岁的伊琳娜女皇,建议两人结婚,从此统一全欧。可惜的是,公元802年查理曼大帝的求婚使者刚到君士坦丁堡不久,女皇就被宫廷政变废黜。查理曼大帝的最后一任皇后确实死于公元794年,不过公元800年查理曼大帝致信伊琳娜女皇时,他已经拥有了第四位侍妾,并于翌年得到了第四个私生子。公元803年,伊琳娜女皇死于流放地。当年查理曼大帝确实没有结交新欢,也没有新的私生子,只是在第二年才接纳了第五位侍妾,又多了两个私生子。直至公元814年去世前,查理曼大帝不曾再有皇后或伴侣。

查理曼大帝比为他加冕的教皇利奥三世多活了两年,比谴责他的哈德良一世多活了近20年。继承了日耳曼人澎湃热血的查理曼大帝为罗马教会留下的最后一点体面是:他一生中的几个女人都是相继认识的,无论是皇后还是侍妾,从来不曾同时正式拥有两个妻子。所以,他没有违反罗马法的一夫一妻制,从日耳曼法看也不算通奸。对于罗马教廷来说,这不过是“consummationem”首度被恼人地赋予别样含意。大约8个世纪之后的1530年,英语中由此派生出的一个新词,“consummation”将会更令人恼火地嗡鸣在教廷内外。曾经羞于以自己的语言制定法规的日耳曼人甚至在语言上也发起了逆袭,日耳曼传统婚姻中次日清晨的那笔“晨礼”悄无声息地伴着古高地德语的“morgangeba”与古英语的“morgengifu”潜入拉丁语,为中世纪拉丁语增添了一个新的婚礼表述“matrimonium ad morganaticam”(晨婚)。

( 因为与古罗马月神同名,法王亨利二世的宠妃戴安娜成为当时许多有关月神的绘画与雕塑的模特 )

日耳曼法与罗马法对于婚姻判定的差异,其实不只因为对“爱情”本身的尊重与否,而是源于两种法系对于物权归属的差异。日耳曼法认为对物的每一种利用权都是一种独立的权利,是对于特定财产的全面支配;罗马法则认为,对于财产的全面支配是一种具有弹力的所有权。换而言之,日耳曼法中对财产的支配是量的差异,而罗马法中则是质的差异。此外,日耳曼法中对于物的利用权的变动、支配权的变动均伴有对于物的占有(Gewere)的变动,对于物的占有与对物的利用权、支配权是结合在一起的;而罗马法中对物的支配权与表现该支配权的占有(Possessio)是严格区别的。承继了马尔克公社式的“团体本位”思想,日耳曼法的物权具有社会性,而罗马法的物权却是一种纯粹的、私法上对物的支配权,人与人的关系根据亲属权、债权而成立。搞清楚这一番定义便容易理解,为什么罗马法可以相对轻松地将合意原则作为“资源匮乏”时婚姻成立的基础,而日耳曼法执著于“婚姻关系成立的重点在于转移新娘的监护权,即家长或家族团体将新娘的监护权转移给新郎或其家族”。

对于防范乱伦的亲等界限也能显示出两种法系在古典时代对于爱情的斟酌:与罗马制用上溯到共同祖先的办法计算亲等的方法不同,日耳曼模式使用了横向计算的“人体结构”:从头(始祖)开始沿着手臂向下数,一个关节算一个亲等。这种算法将所有兄弟算成一等,与其说按称谓计算,不如说按辈分计算。日耳曼模式的亲等计算带有游牧部落式的“宁错勿滥”原则,以至于教会立法计算亲等时都不按照罗马法行事,而“屈尊”按照不曾经历过扩大乱伦范围的日耳曼人的方法计算。查理曼大帝一生执著于红粉,在避亲问题上却能做到严格自律,丝毫不曾越轨。

日耳曼文化为欧洲语言留下的婚姻用词远不止“晨婚”,无论是“婚礼”还是“婚姻”本身,距离拉丁语较远的英语和德语都留下了更具日耳曼部落文化特色的词语。与“子嗣”或“面纱”之类相比,这些词语更多带有原始的誓言与“团体本位”特色。当18世纪费加罗家中那点事的歌剧版本以“marriage”的译名出现在英语中时,译者也许更想强调这一事件更加静态的拉丁意味。但作为一名罗马舶来者,“marriage”在英语中的“辈分”显然不及更加古老、且与歌剧名对应的“wedding”(婚礼)。“wedding”源于古英语“weddung”(被定过约的),而其中最关键的“wed”源自日耳曼语的“wadjojanan”,意为“发誓或约定做某事”。“wed”词根与“誓约”相关的意味还保留在德语等其他印欧-日耳曼语系的语言中,例如德语中的“wette”(赌注),唯有在英语中延展出与婚姻相关的意味。由于“wed”的存在,英语中还有一个与婚礼相关的颇具古意的说法:“wedlock”。据史料记载,“wedlock”最初用于表示“已婚”是在13世纪初,它源自古英语“wedlac”,由“wed”和“-lac”两部分构成,前者仍是“发誓”,后者则是为带有“动作”、“进程”含意的名词后缀(“lock”是“-lac”演化后的变形)。“-lac”可以在20多个古英语词汇中看到,例如“feohtlac”(战事)。在英法之间始终联姻与战火并存的漫长历史里,“wedlac”可以和“feohtlac”搭配成完美的情诗韵脚。如今唯有“wedlock”保留在现代英语中,或许该称为幸事。

在最固执地保留了原始日耳曼语种种因素的德语中,可以见到与婚娶相关最花哨的词语,堪称当年日耳曼人婚嫁文化的缩影。歌剧《费加罗的婚礼》德译本标题中使用的“hochzeit”(婚礼)源自中古高地德语中的“hōhzīt”以及古高地德语中的“hōhzīt”。前缀“hoch”的词源为“hu”,意为“肿胀”、“增大”乃至“怀孕”,早期只用于形容大型的部落庆典活动,自中世纪晚期开始用于描述世俗的或教会的庆典。“hochzeit”强调结婚乃至同居(Verpartnerung)典礼期间举行的各种仪式,在某种程度上是更正式、更隆重的“婚礼”(Eheschlie~ung)一词的讲解。“eheschlie~ung”由“ehe”与“-schlie~ung”两部分构成,前者在古高地德语中意为“永恒”、“律法”,在现代德语中意指“婚姻”;后者则意为“闭合”、“完成”,颇令人想起那张令罗马法侧目的婚床。“ehe”及其衍生出的很多词语经常见于与婚姻相关的法律术语,不过日常德语表示“已婚”更常见的说法是“Ich bin Heirat”。其中的“heirat”源自古高地德语“hīrāt”。男女结合为一个家庭的过程及其结果,也即“家庭”本身最初被称为“der h~rat”,后来才出现了“die Eheschlie~ung”和“Verm~hlung”。“hīrāt”为组合词。“hī”可追溯至古德语的“hiwa”(房屋,家务)以及“kei”(躺下),此处带有“安顿”之意;“-rat”与“raten”(劝告)、“reden”(谈话)同源,最初意为“必要的生计手段”。两者结合,颇能令人想象出一些模拟经营类游戏中的帐篷、炊烟、小红心。

从语源学的残留上可以隐约看出,当年日耳曼法与罗马法在婚姻与爱情问题上的纠结近乎“鸡同鸭讲”。从结果看,英国和德国显然比法国或意大利在实际距离或心理上都与罗马距离更远,虽然广义而言的德语地区始终抱有自己定义的罗马帝国梦想,后来还以继承或光复罗马法为己任。在加洛林王朝(Carolingian)时代,法兰克人或许会因为查理曼大帝式的非正式婚姻而感到耻辱,其他日耳曼部族却仍我行我素地享受着自己的习俗。但教会对如何使用自己掌握的那柄剑也越来越熟练,逐渐强行推行这样的概念:只有一个上帝,只有一个教会,只有一种婚姻。教会反对两种类型的“低级婚姻”:罗马人的“姘居”和日耳曼人的“情婚”。“情婚”被等同于“姘居”,这种婚姻所生的子女没有继承权。公元863年,教皇尼古拉一世(NicholasⅠ)成功地否决了查理曼大帝的后代罗退尔二世(LothairⅡ)的离婚案。1035年,尽管被父亲罗贝尔一世(RobertⅠ)郑重地当着所有廷臣指定为诺曼底大公爵位的继承者,身为私生子的纪尧姆(Guillaume)仍不得不从姨妈一支寻求微弱的血缘证据,以此说服教廷支持自己的继承权。纪尧姆后来跨海去了英国,成为大名鼎鼎的“征服者威廉”(William the Conqueror),但从纪尧姆王位的缘起上论,实际上是教会“征服”在先。21世纪美国法学家伯尔曼(Harold J. Berman)将基督教与王权视为日耳曼法中的两个动态因素:“两个相互紧密联系的因素导向了日耳曼法自觉、公开的变化,一方面是基督教对法律概念的影响,另一方面是跨地域和跨部落王权的建立。”伯尔曼的名言是:“法律必须被信仰,否则将形同虚设。”听起来也很近似于2000多年前教皇格拉修斯一世的口吻。时至11世纪,一切已经很清楚:合法的基督教婚姻在欧洲获得了胜利。不过胜利背后真正的赢家并非“爱情”。如今教会不仅想管继承也想管婚姻,自古希腊罗马时代起就隐现在婚姻背后的父权角色再次更换了新面孔。天上与人间的爱

1514年,25岁的画家提香(Tiziano Vecelli)在威尼斯接受了一份婚礼定制油画的委托。500年后的今天,这幅油画的身价已经超过收藏它的罗马博盖塞美术馆(Galleria Borghese)整个建筑加全部展品的总和。1899年,罗斯柴尔德家族(Rothschilds)尝试以400万里拉的价格收购这幅作品,但被博盖塞家族拒绝。至今它仍是意大利最神秘的油画,在绘制完毕后的100多年里,没有任何文字记录说明它的含义。1608年,作品被博盖塞家族的红衣主教西皮欧内(Scipione Borghese)收藏,1648年首次出现在家族的藏品目录中,但只标注为“16世纪20年代威尼斯画派作品”。1693年,藏品目录赋予它一个益发朦胧的标题:《神圣的爱与世俗的爱》(Amor Sacro e Amor Profano)。

标题另一个更为通俗的译名是《天上的爱与人间的爱》。21世纪的观众一般很难真切理解,“amor”(爱)字本身在这里出现就带着神秘意味,尽管这是一幅婚礼定制作品。欧洲各地历史上有关“婚姻”或“婚礼”的称呼众多,奇怪的是词根后缀中却很少见到“爱”的痕迹,几乎仿佛是在刻意规避,或者暗含了那个年代的某些避讳。少数的例外之一是英语中表示“伉俪”的“match”。类似含义的“couple”(配偶)源自拉丁语的“copula”(纽带),还是略显“冷淡”,但“match”源自古英语的“m~cca”(成双),而“m~cca”的源头终于带了些感性的味道:原始日尔曼语的“gamakon”(情意相投的)。词根“mak-”或“mag-”意为“相配”,在它的统率下有一批温馨的词语:古萨克森语中的“gimaco”(伙伴),古高地德语中的“gemach”(舒适)。“couple”进入英语是在13世纪前后,本土的“match”则在 14世纪晚期开始具有“配对”的动词含义。“match”在随后两个世纪的词义扩展似乎暗藏了婚姻观中某些微妙的变化。15世纪前后,开始出现“竞争”含义;16世纪90年代,增加了“使平等”的意味。

现代英语中“match”又一众所周知的含义是“火柴”。这很容易令人愉快地想起汉语中的说法:“擦出火花”。可惜,如同汉字繁简变化期间很多字被合并一样,作为“伴侣”的“match”和作为“火柴”的“match”并不拥有同样的始祖。表示“火柴”的“match”在英语中始见于14世纪末,源自古法语“meiche”(灯芯)以及拉丁俚语“micca”或“miccia”,拉丁语的最终源头或许是“mucus”。它最终的原始印欧语的词根“meug-”的含义有些不那么严肃:“黏滑的”。火柴会有这样的鼻祖,据信是因为油灯的灯芯下垂时让人想起鼻涕。

当然,16世纪初的人们在面对“婚礼”乃至“爱情”的定义时不会接纳“鼻涕”甚或其他更油滑的意象,尽管“火”的概念在基督教世界里确实和“爱”有关。为颂扬上帝之爱而生的炽天使就以火焰为躯体,“seraph”的名称本身也与“seraphim”(燃烧)相关,只是“seraphim”与“serpent”(巨蛇)的关联让人怀疑这种炽热之爱中令人愉悦的成分。依照语源学考证,“serpent”之所以会与“seraphim”同源,是因为这种巨蛇的毒液使人感到火烧火燎的灼痛。

另一个同样火光四射的词“passion”(激情)问题更为复杂。自16世纪80年代后,“passion”确实具有了与“爱”相关的含义,但它的拉丁词根是“pati”,意为“经受”、“忍受”。如今人们更多享用它“激情四射”之类的含义,但在10世纪前后是用来表示“基督受难”的专有名词,在13世纪时又扩大泛指所有殉教徒的受难。倘若将“passion”与“seraphim”一道归属为“指向天上的爱”,它在16世纪末增加的有关“爱”的含义却又暗含实际操作的过程,更接近人间的或世俗的爱。

提香这幅无名作品在1693年首度拥有标题时,距离费加罗系列剧作诞生只有不到100年。当歌剧舞台上的凯鲁比诺询问“你们可知道什么是爱情”,他最初使用的也是意大利语的“amor”。与“amor”相同,法语的“amour”或是西班牙语的“amor”都源自拉丁语中的“amorem”。然而,1514年提香为那场婚礼创作时,是否真的将主题确定为现今意义上的爱情,从画作标题的缺失上便足以存疑。倘若追溯回“天上的爱与人间的爱”命题诞生的中世纪,“amorem”及其衍生的各词语本身能否等同于今天概念上的“爱”都成问题。

如同日耳曼法一样,中世纪在自信拥有更密集信息获取渠道的现代人眼中总容易被黑暗化。至少就中世纪教会而言,汤普逊(James Westfall Thompson)1928年的《中世纪经济社会史》(Economic and Social History of the Middle Ages)中有段论述其实更为公允:“中世纪教会是一个封建化的教会,它处在封建社会里并属于封建世界,但它从来不像懒汉般照样接受所看到的现状……在极大的程度上,它具有领导的品质和倡议改革的力量。它以伟大的勇气和勤劳(虽然它的言行不一定相符)竭力造成一个更好的封建欧洲,竭力纠正封建政府和封建社会的缺点、暴行和弊病。中世纪教会虽然未曾企图推翻封建社会,但力求管理封建制度,希图从旧传统和旧惯例里建立一种新的建设制度。”

面对终日不是吵吵闹闹就是异想天开的欧洲诸王国,中世纪时罗马教廷要处理的麻烦绝对不比今天美国纽约那栋著名大楼里少。在管理婚姻家庭的问题上,要扮演好“蛮族”们德高望重的父权角色,教会首先得洁身自好地把自己的立场与逻辑彻底整理清楚。棘手的是,《圣经》本身就给教会遗留了一道难题。

《创世记》中,在亚当、夏娃偷吃禁果之前,上帝就以“人要离开父母与妻子连合”为由使“二人成为一体”,在两人被驱逐出伊甸园后又认可亚当“和他妻子夏娃同房”并生了该隐,使夏娃相信:“神使我得了一个男子。”恰如《西方婚姻史》中指出的:“事实上,为了使各种说法不相互抵牾,应该承认亚当和夏娃有两次婚姻:一次在伊甸园,另一次在犯了原罪之后。伊甸园是为一对没有情欲的夫妇准备的纯洁圣地,在那里上帝已经规定了体面的婚礼,规定了没有罪恶激情的性关系,这种性关系可以让人不带激情地受孕,没有痛苦地生产。这就是后来所谓的‘责任婚姻’,是‘为了履行职责’而制定的婚姻。换而言之,婚姻是为了种族繁衍,而不是为了满足当时还不存在的性欲。犯了原罪之后,色欲出现了,因此,‘作为对策’,必须制定第二种婚姻当作一味治疗人性弱点的妙药,以避免人类‘违反道德的冲动’。”

这一逻辑后来成为基督教意义上“天上的爱”与“人间的爱”的基本出发点。幸运的是,当谈及“灵魂”问题时,当时各国“蛮族”们的接受能力远高于罗马传教士们的期望。英国盎格鲁-撒克逊时期编年史家及神学家贝德(Bede)在公元731至732年完成的《盎格鲁人的基督教会史》(Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum)中记载,北翁布里亚(Northumbria)的国王爱德维(Eadwine)打算改信基督教,在做出这个重大决定之前,他想同在场的贵族们讨论一下。出席会议的一位贵族说:“在我看来,国王,我们生活在尘世的一生中,许多事情我们都不知道。我打一个比喻:在一个冬天的晚上,您坐在这里吃晚饭,周围是文武官员,房间里生着火,暖融融的,而外面大雪纷飞。一只迷路的麻雀突然飞了进来,穿过大厅,然后又返回到外面的黑夜里。当它穿过房间的时候,并没有感觉到冬天的严寒,但是一瞬间立刻就过去了,它又消失在暴风雪里。它的经历,陛下,我感到像人的一生一样:我们对人生的过去和未来一无所知,如果新的信仰给我们带来希望,那么,我们听听它怎么说。”这段与中国距它近1000年前的“白马过隙”有异曲同工感染力的文字在西方被誉为“中世纪最优美的散文”。足以证明“天上的爱”对人间情爱支配力的例证是,当意大利教士格兰西(Flavius Gratianus Augustus)在12世纪初编纂《教会法汇要》(Decretum Gratiani)时,他有足够的信心表示:“约瑟夫被称为‘圣母玛丽亚的丈夫’,起初并不是因为他们有肉身的结合,而是因为他们在生活上互相照应、精神上互相爱慕,后来他们才有完成的婚姻。”

从实际操作上考虑,罗马法中对于婚姻的“合意原则”也不能忽视。对于出自部落理念而建立的总体对女性不平等的日耳曼法来说,从一开始就明确指出“婚姻应自由缔结”、“婚姻应不受任何胁迫干扰”的中世纪教会法提升了婚姻中的女性地位,同时也增加了“爱情”在婚姻中的比重:只要两人相爱,男女的结合即构成合法的婚姻。当然,前提是不触犯亲等或社会地位戒律,同时禁止基督徒与非基督徒之间的婚姻。用格兰西的话说:“对任何人的爱都不应成为放弃信仰的理由。”不过,在后一问题上,早期的教会仍为“爱情”留下了足够的选择空间。一方面,非基督徒夫妻可能有一方成为信徒,由此问题得到解决;另一方面,虽然从法律上讲基督徒可以离开自己不信奉上帝的配偶,然而格兰西承认这样做并不恰当:“如果非基督徒愿意和自己的基督徒配偶生活下去,后者出于爱心应该同意。这固然是为了感化对方,使之成为基督徒,但也是为了不伤害对方的感情。”

然而,离婚再娶却因为阻碍了已经由教会主持缔结过的婚姻而成为大忌。当“婚礼”经过冗长的神学辩论被正式认可为七大圣事之后,接受过婚礼的配偶所受的限制已经如同接受过洗礼的信徒一样,等同于接受天父管辖与否的原则问题。借助基督教早期相当于“法官”角色的使徒保罗(Paulus)及其宗徒的名义,1439年召开的佛罗伦萨大公会议综合性说明了婚姻圣事的道理:“第七件圣事是婚配圣事;这件圣事,按保罗宗徒所说的,是基督与其教会结合的标记。”圣保罗的见解主要见于《新约》的《以弗所书》(Epistle to the Ephesians)。《以弗所书》是使徒保罗在约公元60~61年在罗马的监狱中写给小亚细亚的以弗所的基督徒的一封书信。书中提到:“做妻子的,要服从自己的丈夫,如同服从主;因为丈夫是妻子的头,如同基督是教会的头;他自己乃是身体的救主。教会怎样服从基督,妻子也要照样凡事服从丈夫。做丈夫的,要爱你们的妻子,正如基督爱教会。为教会舍了自己,好圣化教会,借着话中之水的洗涤洁净教会,他好献给自己,做荣耀的教会,没有斑点、皱纹或者任何这类的病,好使它成为圣别,没有瑕疵。丈夫也当照样爱自己的妻子,如同爱自己的身体;爱自己的妻子,便是爱自己了。”

使徒保罗相信男人与女人的“奥秘的婚姻”是信徒与耶稣的深度关系的预先尝试,最终目的是“认识基督那超越知识的爱”。自《约翰福音》(Gospel of John)开始,基督就被比喻成新郎。《约翰福音》中记载,约翰的门徒告诉约翰说,有许多人都到耶稣那里去了;但是约翰并未因此失望,他说:“娶新妇的就是新郎,新郎的朋友站着听见新郎的声音,就甚喜乐;故此我这喜乐满足了。他必兴旺,我必衰微。”这段话被神学家们阐释为:“众门徒如同新妇,必要归于他们的新郎,就是基督;约翰自己并不是新郎,乃是新郎的朋友。新郎的朋友不能夺去新妇;约翰他自己不要夺去基督所当得的门徒,却因基督得了众人更加喜乐了。”

其实《旧约》的《以赛亚书》就曾把以色列人描述成上帝的新妇。《新约》出现后,“基督的新妇”(Bride of Christ)被转借成为“教会”的隐喻说法。因为相信基督将基督徒与他之间的关系比作一个婚约、指向世界末日后天堂中的婚礼,由教会见证过的人间的婚约与婚礼也变为神圣不可侵犯。佛罗伦萨大公会议得出决议:婚姻圣事的成因(Causa Efficiens)是由于男女彼此言明自己对此婚姻的同意,而且“婚姻的好处有三:第一是生育子女,并教导他们恭敬天主;第二是夫妻该互守信用;第三是婚姻的不能拆散性。它即因此而成为基督与教会不能分离的标记。虽然夫妻可因对方犯奸淫而分居(不同房),但绝不可再和别人结婚,因为合法婚姻的婚姻束缚是永久的”。

伯尔曼在《法律与革命》(Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition)中指出:“教会的婚姻法部分地依赖于两种婚姻概念之间的紧张关系:一是作为在上帝面前两个人自愿结合的婚姻圣事概念,二是作为在教会这一社团性实体的法律体系内的一种法律行为的婚姻圣事概念。而家庭法的系统化之所以可能,是因为它把注意力集中在教会当局对于婚姻圣事的管辖权方面。从对婚姻案件的管辖权中,发展出处于整个教会法体系中的由各种法律准则、原则、概念以及规则构成的一种相对完整的次级体系。因此,尽管家庭法不乏其自身的结构特色,例如,其包括婚姻的有效与无效、婚姻的解除、秘密婚姻、婚姻承诺、分居、子女的合法化以及婚姻财产等,但它也具有整个教会法体系的结构特色,一种体现就是它对婚姻的稳定性和持久性的强调。”

这种“稳定性和持久性”在一个世纪后就会遭遇前所未有的巨大挑战,因为这种以教会为代表的天父监管下的“爱情”毕竟不同于现代乃至凯鲁比诺所在的18世纪的概念。凯鲁比诺说:“我想把一切讲给你们听/新奇的感觉我也说不清/我有时兴奋,有时消沉/我心中充满火样热情/一瞬间又感到寒冷如冰/幸福在远方向我召唤/转眼间它又无踪无影/不知道为什么终日叹息/一天天一夜夜不得安宁/不知道为什么胆战心惊/但我却情愿受此苦刑。”这段唱词与下面文字颇有相似之处:“我还没有爱上什么,但渴望爱,并且由于内心的渴望,我更恨自己渴望得还不够。我追求恋爱的对象,只想恋爱;我恨生活的平凡,恨没有陷阱的道路……爱与被爱,如果进一步能享受所爱者的肉体,那为我更是甜蜜了。我把肉欲的垢秽沾污了友谊的清泉,把肉情的阴霾掩盖了友谊的光辉;我虽如此丑陋,放荡,但由于满腹蕴藏着浮华的意念,还竭力装点出温文尔雅的态度。我冲向爱,甘愿成为爱的俘虏……我得到了爱,我神秘地带上了享受的桎梏,高兴地戴上了苦难的枷锁,为了担受猜忌、怀疑、忧惧、愤恨、争吵等烧红的铁鞭的鞭打。”

如果回归原文,两段文字中的“爱”都源自“amorem”。熟知歌剧《费加罗的婚礼》的人知道,凯鲁比诺的疑惑是源自他私下对已婚的伯爵夫人的爱恋,但后一段文字中“爱”的指向却完全不同。在中世纪经院神学的视野里,“amorem”代表的是不诉诸肉体的“神秘之爱”,多用于神学。但凡用于尘世,也只意味着柏拉图式的精神之爱。在提香的画作可以使用“amor”的标题之前,这种爱甚至被剥离出夫妻关系之间:涉及“伉俪之爱”的是“affectio”(情感),由于过于亲昵而不登大雅之堂。

《圣经·新约》在公元4世纪的拉丁文译者圣哲罗姆(Eusebius Sophronius Hieronymus)就对爱情婚姻和世俗妇女有许多过激的批评。他认为,艳丽的女子不独模糊男人的理性,而且腐蚀他的品格、消磨他的志气。丈夫即使是热爱自己的妻子,在道德上也与通奸同样低下,因为他把妻子当成了情人。然而,在“更恨自己渴望得还不够”这段文字的作者看来,“男女相聚符合神意,也保证了上帝创造的人类得以延续,所以有亚当和夏娃;但肉身的结合之成为必要却是原罪的结果。婚姻是美好事物不仅仅是因为子女的生育和抚养,夫妻两情相好也是自然之美;但不为生育而进行的性爱却是邪恶的”。

与提香同时代的画家卡拉瓦乔(Michelangelo Merisi da Caravaggio)曾经为比圣哲罗姆更相信“男女相聚符合神意”的先人画过一幅肖像。他就是在基督教世界鼎鼎大名的圣奥古斯丁(Aurelius Augustinus),那段热情澎湃的文字出自他40岁时撰写的《忏悔录》(Confessiones)。虽然同被封圣,两位几乎处于同时代的圣人早年的经历完全不同。圣哲罗姆出生于公元347年,19岁左右就受洗,早年热衷于修辞学和希腊罗马哲学,但很快就为基督教禁欲主义所吸引,一度到叙利亚沙漠中苦修。公元382~385年在罗马担任教皇秘书,受命修订《新约》的拉丁文译文,并在当地的贵妇人中间提倡守贞修行的生活。公元385年,哲罗姆与他的追随者前往巴勒斯坦,在那里建立数座修道院,从此再未离开。与此相比,出生于公元354年的圣奥古斯丁受洗时已经33岁,是在中年才确立的基督教信仰。

圣奥古斯丁的父亲是个非基督徒,母亲则是一个虔诚的基督教徒。由于教会禁止基督徒与非基督徒之间的婚姻(当时教会已经开始将“婚礼”视为圣事,基督徒中聋哑人都因无法口述自己的意见与誓言而不能举行婚礼,非基督徒更不可能),圣奥古斯丁是以“私生子”的身份诞生的,出生后并未接受洗礼。少年时期的圣奥古斯丁才华洋溢,放荡不羁。他16岁赴迦太基求学,17岁与一乡下女子同居,18岁育有一子,19岁受西塞罗的《霍尔登修》(Hortensius)影响接受摩尼教善恶二元论的信仰,20岁完成罗马帝国规定的三级制教育学业,22岁在迦太基教授雄辩术,26岁写了第一本论文《美与均衡》,后来受新柏拉图主义鼻祖普罗提诺(Plotinus)的影响而放弃摩尼教。30岁起跟随米兰主教安波罗修(Ambrose)学习天主教信仰与神学,并与同居十几年的情人分手,跟小他18岁的少女订婚。在研究了各种宗教与哲学后,32岁的圣奥古斯丁对生命有了悔悟,终于在33岁接受洗礼。

著作等身的圣奥古斯丁后来被誉为“罗马帝国时代最后一位伟大的基督教神学家”。在那个非基督教世界还在为“姘居”与“情婚”争论的年代,他提出“回避两性关系比回避什么都重要”,并将原罪和性欲的概念联系在一起。然而,也许是早年的经历影响,他在《论婚姻之益处》(De Bono Coniugali)中又有些自我矛盾地论证说:“夫妇一方不顾对方的意愿单独守贞是不可取的,会导致其配偶犯通奸罪”;“与异教徒结婚的基督徒可以帮助自己的配偶成为信徒;基督徒夫妇可以互相督促,按照基督教的道德生活”;“老年夫妻之间精神上的相亲相爱感人至深,青年夫妇若能守贞,他们心灵相通的爱情又要伟大许多倍”;“已婚者虽不能像修士和修女那样全身心地侍奉上帝,还是能尽其所能地走上帝指引的路”。

卡拉瓦乔绘制的《圣奥古斯丁》是2011年才被发现的,创作时间约是1600年前后,也即画家28岁之时。此前这件作品一直被认为是17世纪某位画家的匿名作品,修复之后画面上一些手法的特质才揭示出它真正的作者。在艺术史学者看来,它“显示了卡拉瓦乔安静的一面”。卡拉瓦乔更为人所知的是他放荡不羁的一面,本身如同使徒多马(Didymus Judas Thomas)一样对基督教充满质疑的卡拉瓦乔既绘制过圣哲罗姆的肖像、又绘制了圣奥古斯丁的肖像,这已经显示出文艺复兴时对爱情与婚姻问题的价值观。就在完成《圣奥古斯丁》前后,卡拉瓦乔创作过一幅《胜利的爱神》(Amor Victorious),17世纪早期的一本回忆录将画中的模特称作“切科”(Cecco),可能是弗朗西斯科·伯内利(Francesco Boneri),1610至1625年在艺术圈中颇为活跃的一个人物,人称“卡拉瓦乔的切科”(Cecco del Caravaggio)。画中的小爱神手持弓箭,踩踏着象征战争的科学器具以及象征和平的艺术作品。画中强烈而又暧昧的现实性正是一直令当时的人们对卡拉瓦乔难以认同但又为他着迷之处。据和卡拉瓦乔同时代的人记载,卡拉瓦乔甚至多次使用罗马的一名高级妓女充当作品中圣母的模特。

与四处游荡、39岁就不明身亡的卡拉瓦乔相比,几乎一直身在威尼斯、活了86岁的提香要含蓄很多。20世纪的学者对于提香那幅标题暧昧的作品还考证出新柏拉图主义的来源:源出古希腊神话的主管理想爱情的“阿弗洛狄忒·乌拉尼亚”(Aphrodite Urania)以及主管肉欲爱情的“阿弗洛狄忒·潘得摩斯”(Aphrodite Pandemos),也即“天上的爱神与人间的爱神”。这一典故同样出自于以哲学的名义大谈爱情的《会饮篇》。筵席上的包萨尼亚是名法律专家,他区分了天上的爱神和人间的爱神:根据《神谱》记载,天帝乌拉诺斯(Uranus)被他的儿子砍碎投入大海,海里涌出的白浪,变成了爱神,这就是“天上的爱神”。“人间的爱神”则是《荷马史诗》中记载的由宙斯和宙尼(Dione)所生。尽管包萨尼亚所说的“爱”与如今最经常适用的范畴略有区别,但他提出的“被爱者接受爱者的爱是为了增进品德”这一假设还是通用的。包萨尼亚认为,如果被爱者屈从爱者的目的在于得到爱者的帮助、以便在哲学或其他品德上更进一步,这种屈从就并不卑鄙也不算谄媚,爱情与对学问道德的追求也就此合为一体。也许足以令包萨尼亚欣慰的是,至少在形而上的论证上1000多年后他还能在北方“邪恶少、品德多、极诚恳而坦白的人民”当中找到一个知己:黑格尔在论及美的生成条件时认为,美是自由与无限的,超然于人的欲望和征服之外。爱神的消解作为欲望与节制冲突的结果,使美神从爱神的躯体中抽象出来。

在提香时代的新柏拉图主义者看来,包萨尼亚界定的两个爱神的说法与《会饮篇》中对“爱欲”(Erotic)讨论的一个重要结论完全一致,也即是要倡导高贵、超越低级肉体需要、朝向永恒的不朽之爱:出于天上的、年老的美神引起的爱神所促成的情爱是高贵的、精英式的,而出于地上的、年轻的美神引起的爱神所促成的情爱则是低贱的、大众式的。另一方面,包萨尼亚又说:“如果爱神只有一个,厄洛斯也就只有一个;如果阿芙洛狄忒有两个,厄洛斯也就必定有两个。”这个曾令中世纪的神学家们纠结的“erotic”正是源自古希腊的厄洛斯,其本意是指任何强烈的欲望,却随着两个爱神的出现而变成了一个灵活的舵手。12世纪的教令集中早已明确:“教会在基督面前有两种不同的地位:以生命来说,教会是基督的身体;以教会的前途来说,教会是基督的新妇。以教会与基督的联合来说,教会是基督的身体;以教会与基督的亲密来说,教会是基督的新妇。”既然人间婚姻是天上的爱的缩影,爱情在婚姻中的比重也应如此把握。然而,原属“天上的爱”的“passion”自16世纪末就已经具有与“人间的爱”相关的含义,于是和提香画作相关的另一个谜题浮出水面:画面上的两位爱神一位保留了古典式的裸体,另一位盛装华服,究竟哪一位是天上的爱神,不仅不同时代将给出不同的答案,当时的教会和画家心中也早就暗藏了自己的见解。

两个爱神的存在为柏拉图恋情留下了回旋舞台,凯鲁比诺可以在舞台上坦言自己对伯爵夫人的爱恋也是源自于此。更重要的是,中世纪教会法以“神秘之爱”(Amore)留下的这个缺口为欧洲各国基于封建效忠而鼓励的骑士爱情文化留下了转机。如同武侠小说般的骑士小说毕竟有其矫情之处,如同经济学中的劣币驱逐良币一样,中世纪经院学者们小心翼翼雕琢出的“神秘之爱”也难以避免所谓“去奢侈化”(Deluxurilization)。一旦小说的浪潮退去,对“爱情”的操控权也将随之重归世俗,更不必说日耳曼法中潜藏的杀机在1530年爆发,英国国王亨利八世的离婚问题彻底将罗马教会历经百年获得的经由婚姻入主世俗法的父权全盘否定。相形之下,尽管18世纪末欧洲仍在纠结费加罗遇到的麻烦是属于“婚姻”还是“婚礼”,一切只不过是“天上伦理”残存的一点表面装饰泡沫。骑士的爱和国王的婚姻

欧洲一直延续到18世纪的一个伦理概念是:“婚姻”是神圣的、与基督相关的,而“婚礼”是人间的、属于夫妇双方的,自12世纪起教令集中就明确指出:婚礼上新郎与新娘才是完成圣事的“主体”,神职人员不过是“在场”而已。因此费加罗的婚礼可以只被视为“疯狂一日”,费加罗的婚姻却不能儿戏。

博马舍的戏剧事实上还是关于婚姻的,囊括了法国大革命之前欧洲许多与婚姻相关的概念,虽然“疯狂一日”的标题使它显得似乎只是有关爱情。故事大致如下:17世纪,西班牙塞尔维亚郊外阿尔马维拉(Almaviva)伯爵的府邸中,伯爵的贴身男仆费加罗(Figaro)当天要和伯爵夫人的首席女佣苏姗娜(Suzanne)成婚,费加罗正欢天喜地地准备婚礼,苏姗娜告诉他伯爵以嫁妆要挟,想实现他曾经宣布要放弃的“初夜权”(Droit de Seigneur)。费加罗听后决心给伯爵点教训。此外,管家玛塞林娜(Marceline)痴心地想以一张债据作为要挟与费加罗成婚,给她出主意的是医生巴托洛(Bartholo)。在“费加罗系列三部曲”的第一部《塞维利亚的理发师》(Le Barbier de Séville)中,正是费加罗帮助伯爵从巴托洛手中“抢”到贵族小姐罗西娜(Rosine)为妻,因此巴托洛打算在10年后费加罗自己的婚礼上进行报复。坏人当然不会得逞。经过一番走马灯式的胁迫、躲藏、发现、换装、误会、错认,最后费加罗完好无缺地迎娶了苏珊娜,心怀诡计的人受到了适度的惩罚,一切在谅解的氛围中告一段落。

当年引起最大争议的是费加罗在婚礼当晚因误会苏珊娜对伯爵做出让步时愤怒的谴责:“不,我的大人,您得不到她!……就因为您是一个了不起的贵族,您就自以为是个天才!爵位,财产,官阶,地位——你们会使一个人变得多么傲慢!您何德何能享受这些?您不过是出生时费了把力气,除了这些又与平民有什么差别?!我被埋没在平民中,为了谋生不得不花费更多心思去学、去算、去练,这些本事早就足够统治西班牙全境100年!”可以料想,莫扎特的歌剧中删去了这段“檄文”,达·庞蒂为同一场景重新创作的脚本将矛头指向女性,在一段名为《睁开你们的眼睛》(Aprite un po’ quegli Occhi)的咏叹调中,费加罗唱道:“世上的男人,睁开你们的眼睛!女人是有刺的玫瑰、诱人的雌狐、微笑的母熊,再不要被她们迷惑!”不过,在第一幕增加了一个博马舍原剧中没有的段落。当费加罗听说伯爵心怀不轨后,他唱了段在旋律上剑拔弩张的小调(Cavatina):《想要跳舞?我的小伯爵》(Se Vuol Ballare,Signor Contino)。显然,达·庞蒂与莫扎特有自己的玩儿法。

凯鲁比诺在戏剧中的法语姓名是“Chérubin”,比他的意大利化的姓名更接近直白地指向智天使“cherub”。在吴达元的译本中,他的名字被译作“薛侣班”。虽然从发音上和“薛蟠”有本家之嫌,但形象绝对大相径庭。关于这个人物,博马舍在剧本开始的人物介绍中写得很清楚:“这个角色只能依照老办法,请一位很美丽的年轻姑娘扮演。我们的戏班里还找不到一个年纪轻轻但相当成熟的男演员,能充分领会这个角色的细腻情绪。在伯爵夫人面前显得非常胆小,在别的地方却是一个在女人身上并不怎么老实的可爱的孩子。抱着惶惶不安和缥缈不定的愿望,就是他的性格的基础。他恨不得赶快到了结婚的年龄,但这也并不是因为有什么计划,有什么认识;他是不管什么事情都喜欢参加的;总而言之,任何母亲心里也许都愿意有这样一个儿子,虽然她会因他而感觉十分痛苦。”在莫扎特的歌剧中,凯鲁比诺也是由次女高音(Mezzo-soprano)反串扮演的。

享有“智天使”名字的凯鲁比诺在伯爵家的地位并不高。英语中有个老笑话:“贵族和书的共同点是什么?‘标题’(Title)和‘页码’(Page)。”“标题”是因为“title”也用作“头衔”,而凯鲁比诺就是那个“页码”。在中世纪遗留下来的骑士制度中,“page”被称为“侍从武士”,一般是指14岁以下、跟随某一贵族学习如何成为骑士的男孩。所谓的“学习”其实并不比在平民阶层的工匠那里当学徒复杂多少,基本就是替所效忠的贵族送信打酱油。歌剧《费加罗的婚礼》中最广为人知的咏叹调就是费加罗开导凯鲁比诺的《再不要去做情郎》(Non più Andrai),然而,在12世纪之后,“情郎”的角色已经成为骑士制度不可或缺的一部分。19世纪法国史学家高梯叶(émile Théodore Léon Gautier)在《骑士制度》(Chevalerie)中提出典型的骑士制度有三个组成部分:封建主义的结构和影响,教会的约束和指导,最后就是以“骑士爱”(Amour Courtois)为核心的爱情婚姻观。

由于堂吉诃德和他的魂牵梦绕的杜尔西内娅(Dulcinea del Toboso)的推广,“骑士爱”的形式一直到今天都栩栩如生。作为概念,一般认为是在近代由法国文学史专家帕利斯(Gaston Paris)在1883年提出来的,他以此来描述12~13世纪西欧传奇文学里骑士和他的女士的关系,认为“前者对后者崇拜敬爱,后者令前者变得高贵勇敢”。20世纪英国文学批评家路易斯(Clive Staples Lewis)在《爱的比喻》(The Allegory of Love)中也指出“骑士爱”是一种特别的爱情,“以谦恭、礼让、婚外恋和爱的宗教化为特征”。

除去《堂吉诃德》这样以“镜中世界”的方式歌颂“骑士爱”的作品之外,骑士文学大多要设法完成一项左右互搏的使命:一方面要称颂夫妻之间的和谐与情爱,另一方面要以夸张的手法美化贵妇人和她的崇拜者的关系。卡佩拉努斯(Andreas Capellanus)据信是12世纪后半期法国香槟女伯爵玛丽(Marie de Champagne)的一位廷臣,被后世视为“骑士爱”的经典理论著作《爱情论》(De Amore Libri Tres)就是他应玛丽的要求创作的。《爱情论》中有多处明确地提到爱情不可能存在于夫妻之间。最明显的一个事例是:一名出身小贵族的已婚女子拒绝了一名出身高阶贵族的男子的追求,理由是她已经有相爱的丈夫;该男子回答说爱情(Amor)与夫妻感情(Maritalis Affectio)不是一回事,后者光明正大,没有互相嫉妒的成分,带有延续后代的目的,甚至夫妻之间的抚爱也是婚约的一部分,不完全是因为情深意笃;他们两人的争论最后由香槟女伯爵玛丽进行裁决,结果玛丽支持那位贵族男子的看法,认为婚姻与爱情不可能并存。

因为是“私人定制”作品,后人甚至难以明确地知道卡佩拉努斯本人是否赞成爱情与婚姻不相容。卡佩拉努斯《爱情论》的开篇将“爱情”定义为:“一种内在的痛苦,其根源是穷思苦索异性之美,其结果是相爱的双方都祈望拥抱对方并服从爱情的每一道指令”;“情人就像一名尽职的士兵,为自己所爱的女子经历各种苦难而在所不辞”。卡佩拉努斯在创作风格上颇受古罗马诗人奥维德(Publius Ovidius Naso)影响,所描述的“骑士爱”却与奥维德笔下的爱情大相径庭。他相信爱情是一种情欲,但是一种令人高尚的情欲:“爱情能把粗俗之人改造得体面雅致,能赋予出身低微者以高贵气质,能化傲慢为谦卑。被爱情俘虏的男子乐于为他人服务,而且用情专一。”然而中世纪重磅打造的“天上的爱”卡佩拉努斯也没敢忘却。在《爱情论》第三章里,安德里阿思强调:爱情是一种高尚的情操,但那毕竟只是人间之男女情爱。在天国之爱的层次上,人间情爱是没有地位的。

卡佩拉努斯的《爱情论》完成于英法百年战争的前夕。当时的读者肯定会读出别样的味道,因为委托者的母亲可不是如同杜尔西内娅那样只需要“按照意愿对她的相貌和品德进行想象”的“世界上最高贵的公主”,英法之间即将燃起的连绵战火也不是风车大战式的儿戏。

香槟女伯爵玛丽是法国国王路易七世(Louis Ⅶ le Jeune)与阿基坦的埃莉诺(Aliénor d’Aquitaine)的长女,而埃莉诺在法国史书上是个令学者们爱恨交集的名字:她的婚姻造就了未来英法之间延续上百年的领土纷争。1137年,因家传而拥有大批法兰克周边领地的埃莉诺在14岁时嫁给了16岁的路易七世,8年后生下女儿玛丽。据说活泼的埃莉诺与丈夫一本正经的家人及廷臣相处得并不愉快,但这无损路易七世花尽心思、金钱来满足她大大小小的所有愿望。在民间传说中,埃莉诺后来对路易七世失去兴趣是因为后者刮掉了胡子。另一种说法是,路易七世是名虔诚的基督徒,还发起过第二次十字军东征,他过于频繁昼夜礼拜和忏悔使埃莉诺受到了冷落。

婚姻末期,埃莉诺因与当时只是诺曼底公爵的亨利二世(Henry Ⅱ Curmantle)私通,所以多次尝试令婚姻被宣布无效,却被教皇犹金三世(Eugenius Ⅲ)拒绝。教皇甚至亲自命令埃莉诺与路易七世再度同床。几个月后,埃莉诺终于怀孕,但生出来的却仍是女儿,法国的臣民借此要求路易七世让婚姻被宣布无效,路易七世选择了顺从,但实施判决的不是国王。1152年3月21日,四名大主教在得到犹金三世批准后宣布婚姻无效。已经30岁的埃莉诺回到自己的领地后,派遣使者要求当时只有19岁的亨利立即前来迎娶。据记载,1152年5月18日,两人在“没有与他们身份相称的仪式下”结婚。1154年,亨利加冕为英格兰国王,开创金雀花王朝(House of Plantagenet),埃莉诺则成为英格兰王后,她在上次离婚时被分配到的部分法国领土并入英格兰治下。亨利二世晚年期间,他与埃莉诺所生的几个儿子时常叛乱。亨利二世认定是埃莉诺怂恿,自1173年起囚禁埃莉诺,直至他于1189年在法国去世。亨利二世晚年有数名情妇,曾秘密请求教皇允许他与埃莉诺离婚但是未获同意。埃莉诺再未嫁人,于1204年在英格兰一家修道院去世并葬于此地,终年81岁。

这类当时还可以用“骑士爱”来诠释的“孽缘”在300年后将会发酵出更具剧情戏(Drama)的结果,但在“言情”(Sentimental)方面恐怕不及于此。更久之后托尔斯泰所说的“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸”可能在20世纪以后能获得更多的认同,但在16世纪之前的罗马教会看来并非如此。除继承自罗马法的“合意原则”外,在婚姻问题上罗马教会还执著于承接自圣奥古斯丁的一个信念。20世纪美国神学研究者雷诺兹(Philip Lyndon Reynolds)认为,圣奥古斯丁对于婚姻思考的核心是将婚礼与洗礼对比:“正如洗礼使一个人无法挽回地成为教会成员一样,丈夫与妻子一旦结婚,婚姻就不可解除。洗礼过的基督徒离开教会并没有失去教会成员的身份,这种关系仍然保留,但不是为了个人拯救,而是对他(或她)的惩罚。即使他因成为通奸犯、异端被教会开除教籍也仍是如此。同样,只要丈夫和妻子都活着,婚姻关系就存在。如果一个人与配偶离婚后再婚,原来的关系仍然保留,且要对他进行惩罚。即使一方因另一方通奸而合法离婚也仍然如此。”正因为婚姻还是基督与教会之间结合不可解除的标志,教会法坚持:“合法缔结的婚姻是不可解除的,除非有一方撒手尘寰。否则即便另一方成为异教徒、失明、得了麻风病或遭受其他重大不幸,婚姻仍要继续。”在教会法看来,“从一而终”不单单是对爱情的诗意表达,它更像是确认责任。

对于可以导致婚姻被判废除的婚姻障碍,古罗马法中定义的主要有三个:一是性功能障碍,二是亲等障碍,三是社会地位障碍。尽管承认有通奸、异端、残酷无情三种原因可导致实际上只是分居的“分食分寝式离婚”(A Mensa et Thoro),被各种圣言束缚的教会法只规定了两种婚姻障碍:一是血亲、姻亲及教亲障碍,二是胁迫。中国传统上的“无后为大”在罗马教会法的尺度上倒会被视为某种有利修行的善举。倘若夫妻双方坚持以此申诉,唯一可以被判决婚姻无效的方法是男方与一两位“富于奉献精神的公众女性”当众操作验证。依照16世纪之前的教会法逻辑,虽然婚姻的好处之一是生育子女、而且不为生育而进行的性爱是邪恶的,但是夫妇一方不顾对方的意愿单独守贞是不可取的,因为会导致其配偶犯通奸罪。以“天上的爱”拖延或许已经没有“人间的爱”的婚姻,这是当时罗马教会面对诸多想利用教会法与世俗的日耳曼法之间真空地带的王室诉讼的通用方法。然而罗马教会还是忽略了日耳曼法潜在的判例力量。在1152年埃莉诺与路易七世的“离婚诉讼”中,埃莉诺一方因提出“亲等障碍”的理由而虽败犹荣,达成了自己的目的。这一理由将像武功秘籍一样在英格兰传承后世,400年后再度因爱情驱动让教会左右为难。

在《费加罗的婚姻》中,玛塞林娜想阻挠婚礼的武器是一张借据,借据上有费加罗白纸黑字签署的“不还债就抵人”的契约。尽管间隔近2000年,古罗马时代的买卖婚依旧在欧洲存有余响。倘若不是审判中费加罗突然被发现是玛塞林娜与巴托洛失散的私生子,缺乏这类“亲等”铁证的费加罗当天还真的无法迎娶苏珊娜。但玛塞林娜终究只是插曲,影响这场婚姻的真正冲突焦点还是所谓“初夜权”,也即自欧洲中世纪存在的一种领主与奴仆的新娘同宿第一夜的特权。这一习俗依照考据最早源自原始人类将血视为不洁物的恐惧,因此产生了对神献祭、对客人献身等不同的风俗。以21世纪的眼光来看,初夜权显然会被归入“陋习”,但自中世纪起很长一段时间里,它甚至被视为领主对奴仆婚姻的一种关爱。

一切的源头仍要倒推回传说中“亚当、夏娃的婚礼需斋戒祈祷40天才礼成”。尽管同样被列为“伪经”,《亚当的战斗》和《多比雅书》(Tobit)中关于人间婚姻的一些禁忌仍在早期教会法中有所体现。所谓“多比雅三夜”(Tobias Night)是指传说中多比雅在婚后三夜禁止撒旦接近床榻。后来引申为新婚夫妇在得到婚礼祝福以后的三夜绝对禁止任何性行为。自12世纪起,尽管可以用将婚礼持续2~3天的方式帮助新婚夫妇遵守“多比雅三夜”,但以“赎买”方式体现的各种豁免很快出现,首先就是领主赎买新娘的初夜权,不久是新郎向主教赎买。时至中世纪末期,新婚禁欲已经由强制遵守的规定淡化为一种建议。在这一习俗上至少欧洲人无权耻笑当年的祖先,初夜权令人诧异地在欧洲部分地区甚至遗留到今天,只是基本已经以象征性货币购买的方式代替:当今的英国王储查尔斯王子在英国威尔士地区购置了一处庄园作为他和卡米拉的度假别墅,依照当地一项拥有170多年历史的古老法令,作为“庄园主”,查尔斯将从此拥有邻近所有新娘的“初夜权”,除非新娘向其交纳50便士。

自己就已经麻烦事够多的查尔斯王子当然不会再对这种古老习俗认真。当年身处20世纪的查尔斯与戴安娜夫妇对婚姻与爱情做出了各自令人唏嘘的决断,在同时代人看来带有为爱而牺牲的悲壮意味,但在英国王室的历史上却不过是同一风土上不同演绎者做出的类似选择。即便不属于同一血脉家族,因远离欧洲大陆而享有天然独立性的英格兰或联合王国的几代王朝都各有铁腕人物诞生,他们各自依照“衡平法”(Equity)平衡着自己的婚姻问题。

衡平法是英国自14世纪末开始与普通法平行发展、适用于民事案件的一种法律,也是海洋法系中法规的渊源之一,主要来源于盎格鲁-撒克逊习惯法与诺曼底封建法的融合。自从曾经因出身合法性问题经受过教会质疑的“征服者威廉”踏上英格兰的土地后,为了扩大王权以及更能捍卫王权的世俗法权,威廉派遣大法官在英格兰各地出巡并处理种种矛盾,其间有很多问题并无成文法可供凭借,日耳曼法传统中的判例原则和“以当时当地风俗为准”的属人原则发挥了更大作用。衡平法的最高目标是以“正义、良心和公正”为基本原则,以实现和体现自然正义为主要任务。它因弥补普通法的不足之处而产生,但形式更加灵活,在审判中更加注重实际,而不固守僵化的形式。

英语版《费加罗的婚姻》直接使用了“marriage”的译名,本身就显露出它对于如何定义“matrimonium”这个古老名词的信心,无怪乎英国民法被一些研究者认为是现存欧洲的“唯一的日耳曼法”。当16世纪那位被后世抹黑为“蓝胡子”的亨利八世(Henry Ⅷ)出现自己的婚姻问题时,尽管罗马教会不会承认判例裁定,他已经足够有信心吸取埃莉诺等前车之鉴,以护教使者的身份自行诠释自己婚姻是否有效的问题:首先是合意原则,最后的杀手锏是婚礼是否礼成以致造成亲等障碍。

来自西班牙阿拉贡的凯瑟琳(Catalina de Aragón)带着足够优厚的政治嫁妆,以至于亨利八世的父亲亨利七世(Henry Ⅶ)把这份婚约搞到手后无论如何不忍放弃,即便原有的王储亚瑟(Arthur)在新婚不久后猝亡,亨利七世仍安排时年12岁的亨利八世依照远古日耳曼部落的“弟承兄嫂”习惯接手了这位已经举办过一次婚礼的新娘。“亲等障碍”一直是罗马教会面对这些日耳曼部落出身的国王们头疼的问题。他们可以因为爱情而规避亲等,也可以因为新的爱情拉出亲等作为挡箭牌,而“天上之爱”衍生出的“骑士爱”又经常为这种遭遇的发生制造条件。1533年,搪塞成习惯的罗马教会没有想到,12世纪经院神学因为与世俗法通融而定义的“两情相好(Consensus)与肉身的结合(Coitus)才构成完成的婚姻(Perfectum Coniugium)”理论会导致逆转,以该理由特赦的婚姻又因同一理由被宣告无效:1504年时,亨利父子以亚瑟的婚姻未曾圆房为由从罗马教廷争取到特赦,宣布亚瑟与凯瑟琳的婚姻无效,凯瑟琳改嫁亚瑟的弟弟;30年后,业已成人的亨利八世又为与另一个女人成婚而宣称亚瑟其实在那场婚礼之后已尽夫道,所以亚瑟与凯瑟琳的婚姻成立,自己30年前缔结的那场婚姻才应该因触犯亲等障碍而被宣告无效。更出乎教会预料的是,原本是一场为平衡欧洲君主间势力以“婚姻”为筹码的博弈最后出现这样的结果:1534年,英格兰国会确认英国教会独立。由此诞生的《国王至上法》(Act of Supremacy)标志着英国圣公会(Anglican Communion)的诞生,英国教会和罗马教会最终破裂。

亨利八世的六位妻子的故事在远隔几个世纪之后经常被作为传奇供后人瞻仰,其中不乏有关“爱情”的呢喃,虽然很多人也明确知道它从根基上来说是一场欧洲常见的政治联姻失败后的报复事件。至于爱情在其中扮演角色的比重,如同布洛涅的《西方婚姻史》中统计的:“从这个时候开始,皇后的更迭就加快了……14年,他第一次婚姻持续时间的一半,国王娶了5个妻子。”促使亨利八世做出第一次决断与原配离异的,是那位他追求了8年、秘密结婚3年后斩首的安妮·博林(Anne Boleyn),他们的后代“童贞女王”伊丽莎白一世(ElizabethⅠ)以另一种方式献祭了爱情的誓言。亨利八世所属的都铎王朝(Tudor Dynasty)自伊丽莎白一世之后因无子嗣宣告结束,随后的斯图亚特王朝(The House of Stuart)则以另一种突降法结束:倘若说都铎王朝是君主以砍皇后的头出名,短暂的斯图亚特王朝则是因君主的头被平民所砍而垂名青史。时至现今的温莎王朝(The House of Windsor),自温莎公爵以后任何与王室有关的“爱情的风声”人们都会关注。当以法国为代表的一些欧洲国家用自恃“自由浪漫派”的口吻评点当今英国对于爱情如何保守时,他们恐怕真的已经忘记了直至18世纪英国与西班牙还都被视为自由爱情的圣地。正是因为亨利八世自罗马教会夺得“婚姻”的定义权,一直始终在婚姻附近隐现的爱情再次将主导权放归人间。

成为费加罗的唐璜们

假如说亨利八世与罗马的决绝是一次英国式的不流血的光荣婚姻革命,以费加罗式的“您得不到她”预示的法国婚姻革命却有些动口动手不动心。戏剧《费加罗的婚姻》中费加罗的台词已经显露出和他在歌剧中的同伴的差别。凯鲁比诺吟唱着古典式的“我有时兴奋,有时消沉”,费加罗则对着新娘苏珊娜表白:“这些日子,我觉得我的心非常激动。一看见女人就心跳,一听见爱情和肉欲这些字眼,我就坐立不安,心烦意乱。总之,我需要对人说:‘我爱你。’这个需要对我是那么迫切,我竟自己一个人也说,往花园里跑着的时候也说,对你的主妇说,对你说,对树说,对云彩说,对把我那些无的放矢的话和云彩一起吹散的风也说……”

法国作为“骑士爱”发祥地之一,自路易十三世(Louis ⅩⅢ)起就习惯了皇后主内、情妇主外的宫廷政治模式。那些因指派婚配而变得无害的“夫人”(Madame)们以洛可可的风格为君主们提供了文艺复兴式的服侍。法语中与爱情相关、原本暧昧的“amour”一词在这一时期以绘画或雕塑中“真人扮演”(Cosplay)的方式回归人间:整个意大利文艺复兴时期以情妇为模特作画尚需遮掩,在16世纪的法国却已成为某种可以炫耀的高级婚纱照。就在对岸的亨利八世如同雏菊占卜一样轮番废弃皇后时,法国亨利二世(HenriⅡ)和他的皇后却因国王情妇的存在做到了某种意义上的白头偕老。即便铁腕如美第奇的凯瑟琳(Catherine de’Medici),也不得不容忍亨利二世对比他大20岁的普瓦提的戴安娜(Diane de Poitiers)骑士效忠般的爱情。由于与古罗马的月神同名,普瓦提的戴安娜又被以符合古风的赤裸形象呈现在遍布国王大小宫殿的绘画与雕塑作品里,至今在枫丹白露宫(Chateau de Fontainebleau)的花园中仍能看到见证这段历史的一尊月神雕像。与对岸英国将爱情“欲行其实必先正其名”的价值观相比,在亨利八世与罗马教会决裂的那一年出生的蒙田(Michel.de.Montaigne)的观点影响了更多的法国人。蒙田研读过大量古罗马诗人维吉尔(Publius Vergilius Maro)的作品。维吉尔诗中将维纳斯描绘成“赤身露体、生动活泼、气喘吁吁”,严肃的蒙田觉得这样的维纳斯“对于丈夫来说有点过于激动了”,他相信:“最脆弱的婚姻是由爱情结合的婚姻。结婚更主要的是为了生儿育女和家庭……在这种可敬而又神圣的亲属关系中随意放纵,也是一种乱伦。”

当婚姻中的爱情有成为“乱伦”的危险后,普瓦提的戴安娜的献身已经等同于“为拯救国王灵魂而牺牲”的高尚行为。从男性的角度看如此,从女性的角度看也是如此。17世纪浪漫小说中最煽情的段落之一描述了一位王子如何到了弥留之际才向妻子倾诉自己的爱:“我把自己的大部分爱情向您隐瞒了,怕让您觉得不自在,也怕表达的方式与我这个做丈夫的身份不合,因而失去您对我的尊敬。”当时的状况正如布洛涅的《西方婚姻史》中的描述:“爱妻子是一件有失尊严的事,妻子会觉得爱是冒犯。情夫的爱可以原谅,因为情夫是轻浮的化身,是附属的;可是,一个完全依靠丈夫的妻子怎么能够信任一个有着和情夫一样弱点的男人呢?瞽目小爱神在彼特拉克笔下是胜利之神,被爱神绑在战车上的俘虏都是赫赫有名的大人物。难道妻子想看到自己的丈夫也受到这样的侮辱?”

时至18世纪,以爱情和维系婚姻名义存在的情妇或情夫逐渐成为每个有追求的法国贵族家中如同现代的手机一样维系情感的标配。模仿古典爱情场面的真人油画摆景成为沙龙中流行的消遣项目,因为文学中的爱情场面需要突破文字的障碍更易于被感官接受,戏剧也逐渐成为时髦。同样出身贵族的托克维尔(Alexis de Tocqueville)在法国大革命前夕困惑:为何褴褛遍地却又如此纸醉金迷,人人都在以无关痛痒的口吻谈论着放大的爱。

以当时的伦理观,18世纪的观众绝不会质疑博马舍是否懂得爱情。钟表匠出身的博马舍一生娶了三个妻子。第一场婚姻为他带来了宫中的任命、大笔财富乃至为姓名增添了贵族味道的“德·博马舍”(de Beaumarchais)。然而这位忠心的妻子在结婚10个月后就神秘身亡。第二场婚礼举办于12年后,但这位妻子又在两年后神秘身亡。一般认为博马舍的第二位妻子是死于肺结核,但当时就有人猜测:博马舍的前两任妻子都死于毒杀。因财起意或许尚有可能,因情而铤而走险绝不是博马舍的风格。无论是在哪一段婚姻里,博马舍身边都没缺了情妇,在朋友圈中有“懂得女人的好男人”和“顾家的好丈夫”的名声。在结束第二段婚姻16年后,博马舍迎娶了与他同居了12年的情妇。《费加罗的婚姻》正是诞生于同居期间。

作为莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》的脚本作者,达·庞蒂自身的情场阅历也绝不逊于比他大17岁的原剧作家。达·庞蒂出生在威尼斯,原名“Emanuele Conegliano”,是一个犹太家庭中的长子。他的父亲在丧偶后为了再娶皈依基督教。达·庞蒂的名字就得自为他施洗礼的主教。同一位主教为达·庞蒂和他的两个弟弟提供了学习的机会,达·庞蒂本人在23岁接受神职,成为一名教士。作为教士的达·庞蒂贯彻了天上与人间都是爱的信仰,情妇无数,还有两个私生子。1779年,30岁的达·庞蒂被教会法庭裁决“公开非法纳妾”、“掳掠贵妇”罪名成立,判处驱逐出威尼斯15年。正是流亡生活赋予了达·庞蒂机会,为莫扎特这部在21世纪的演出场次榜上排名第六的歌剧撰写脚本。

假如说歌剧《费加罗的婚礼》是18世纪的两位情场高手强强联合的结果,随后的《唐·乔瓦尼》(Don Giovanni)堪称这个风流时代的终极巅峰之作:这个经典的浪子题材不仅对于达·庞蒂来说更加游刃有余,而且据说曾与132个女人有染的大名鼎鼎的卡萨诺瓦(Giacomo Girolamo Casanova)代笔了第十幕的歌词及对白。贝多芬曾经因《唐·乔瓦尼》而谴责莫扎特:“有些东西换作我绝对不会谱曲。”推崇“费德里奥”式夫妻忠贞观的贝多芬当然不会认可将情人名单当作小调来吟唱。《费德里奥》(Fidelio)首演于法国大革命爆发后的1805年,而《唐·乔瓦尼》的首演是在大革命爆发前夕的1787年,当石像在终场宣称唐·乔瓦尼的“笑声即将在黎明终结”,即便莫扎特的配乐和达·庞蒂的台词都只是为达到单纯的渲染与修辞效果,舞台下的观众却未必都想得这么简单。

1789年,法国大革命爆发。路易十六(Louis ⅩⅥ)是法国波旁王朝(Maison de Bourbon)中唯一不曾拥有情妇的国王,但他的家庭被革命党人指责为“淫乱之首”。潘宗亿的《法国大革命的文化起源》中曾就“书本是否铸成了法国大革命”进行过这样的探讨:“读书率的提高还反映在文本需求量的增加,产生了为无力购买者提供的新兴行业,如阅览室、借书店,甚至以单行本的形式出租。18世纪法国出版书籍种类的状况主要的特色是,宗教类书籍出版与占有之比例下降,科学艺术类、色情春宫文学、诽谤文学等书籍数量之提升。宗教类书籍在17世纪末时仍占有了1/2的比例,到了18世纪20年代则下降到1/3,一直到50年代持续下滑到仅占1/4,最后到80年代革命前夕则仅仅占有1/10而已,这显示了读者群在知识兴趣上的转变。科学与艺术类的书籍在1720至1780年间成长了两倍,在50年代仅占1/4,到80年代则成长到占有40%的比例……此外,秘密禁书目录中色情文学、诽谤文学等订购率也非常的高……事实上,以春宫文学为例,学者多认为其与大革命有相当大的关系,其画作之内容多为批判攻击王室分子之作,最有名的一个春宫文学的主题即在攻击玛丽-安托瓦奈特皇后之荒淫,并讽刺国王若不能控制皇后或确定他是孩子的父亲,他将如何治理法国呢?此外,许多春宫文学的画家与作家也列名革命领袖之林,如萨德(Sade)。”

除了“风雅爱情”,旧制度的婚姻制度也在接受考验。《西方婚姻史》记载:“大革命在开始的时候依靠下层教士,并不想过早地去对付宗教问题。有关婚姻的事没有立即提到日程上来;制宪会议于1790年7月12日研究了婚姻问题,但没有做出重要决定。然而,1790年7月12日至24日讨论通过的《教士的公民组织法》把教士们激怒了。拒绝宣誓的教士变得更加不妥协,宣了誓的教士也在盛怒之下要求将宣过的誓作废。主教拒绝依照1789年8月11日的法令赋予他们的权利对婚姻遇到障碍的人实行豁免,神父拒绝为可能引起争议的婚姻主持婚礼,尤其是天主教教徒和新教教徒结婚的婚礼。另一方面,面对大量的秘密婚姻,行事极端的人希望干脆将宗教婚姻取消。”

然而,法国人民终究还是以“国家”的名义把教会花了19个世纪的时间才确立下来的父权接了过来。在1792年的《夫妻新法典》(Le Nouveau Code)草案里,第一篇第一条就将婚姻定义为:“一种将公民和祖国、将祖国和公民结合在一起的社会联系。”此外,个人之间的结合还包含着最重要的义务:“法律要求公民生儿育女,世代绵延。”因此,只有已经娶妻生子的人,才能够求得“公职”。婚姻变成了“善人对自然欠下的债,公民对祖国欠下的债”。反过来的结论是:一旦公民生儿育女,他将被视为结清债款,如果愿意就可以和妻子分手。

《夫妻新法典》中还描述了一个很富于戏剧性的公民婚姻仪式。公务员充当过去神职人员的主祭角色,手持宪法向新婚夫妇宣告:“你们好,两位自由公民!请时刻记住把你们结为合法夫妻的法律;你们的友爱和利益,应该使那条把你们联结在一起的纽带永不松懈。(对新郎)自由的男人,(对新娘)自由的女人,(对四名证人)自由的公民们,千万不要忘记,我们这个宽厚仁慈的民族为之做出了重大牺牲的宪法,要由家长以及妻子和母亲的警惕性来保护,要由年轻公民的爱心来保护,(对全体参加婚礼的人)要由全体法国人的勇敢来保护。”新婚夫妇的答词是:“自由万岁!民族万岁!善良的公民们,祝福我们吧!”甚至曾有议员建议:造一座祖国圣坛,在那上面举行公证婚礼。

这种颇令人情何以堪的仪式自然难以长久。1801年签订的和解协议恢复了宗教婚姻,但没有取消公证结婚。1804年,又被称为《拿破仑法典》的《法国民法典》(Code civil des Fran~ais)诞生,这是对现代法国民法产生最重要影响的一部法律,它使用了《法学阶梯》的结构体系。近13个世纪后,编写出最早的日耳曼法的法兰克人的后代们回归罗马法体系。《拿破仑法典》规定:必须在宗教婚礼之前举行公证结婚。关于怀念旧制度的人对于这项新制度的态度,可以从当年一部以1805年为背景创作的小说中看到些影子。布列塔尼的一位贵族小姐不情愿地嫁给一个有钱的市民。为了避免婚礼公开举行,三个有关权威部门同一天派人去了城堡。“婚姻的三重纽带”分别由公证人、户籍官员和神父来体现。当然,是依照法律规定行事。可是,因为神父迟迟未到,没能为新婚夫妇祝福,新娘父亲就认为女儿的婚礼只完成了“四分之三”。最后那位上了年纪的神父确定不来了,新娘父亲只好再派人去请小姐一开始就拒绝了的新教牧师。结果,小姐一直觉得自己没有真正结婚。

与此形成对照的是,英国的1836年婚姻条例才开始承认在政府机关登记的民事婚姻,1898年的婚姻条例才不以举行宗教仪式为婚姻成立的必经程序。19世纪不仅见证了大西洋两岸婚礼的质变,也见证了英国与法国在“爱情”形象上的对换:曾经被视为自由爱情的乐园的英国逐渐被贴上了“古板”的标签,而以国家的名义将婚姻捧上圣坛的法国成为自由爱情的新保护神。然而很快,法国社会上开始流行一种说法:结婚就是迎合“法国革命带来的市民习俗”。司汤达曾经记载,经常遇到“富有的年轻人以表现轻狂为荣,为的就是让人以为他们仍然像过去一样有教养”。

司汤达曾说:“爱情之于我始终是至关重要的,甚至可以说是我唯一的大事。”在《论爱情》中他将爱情称为“结晶”(Cristalliser),分为七个阶段:惊叹、幸福、希望、爱情诞生、第一次结晶、怀疑出现、第二次结晶。司汤达相信:“能使爱情保持长久的是第二次结晶,在这个时期,人们时刻都会感到要么被爱、要么去死。又经过几个月的爱恋而成了习惯之后,你对爱愈来愈坚信不疑,难以会想中止这种爱?个性越是坚强,就越不会对爱情不专一。在被过快地委身于你的女子所激起的爱情中,几乎完全没有第二次结晶。”市民阶层兴起后带来的新的生活方式,社交活动成了工作之余的休闲,而不再是生活中必须做的事情。生活方式的改变使司汤达不时怀念旧制度下对于“风雅爱情”的某种奢侈:“从前在法国宫廷中能够见到的那种真正的上流社会,我想自从1780年以来已经不复存在。那个社会于真正的爱情不利,因为它使‘孤独’和‘悠闲’几乎成为不可能,而孤独与悠闲于爱情的结晶过程却是不可或缺的。”新的社交方式对于见识过旧制度时代“大场面”的人来说不会有什么严重后果,但对于缺乏社交锻炼的新兴市民阶级来说却很容易掉入“风雅爱情”的陷阱。如同布洛涅注意到的,包法利夫人似乎就是一个验证:“福楼拜好像要使司汤达的理论发扬光大,把舞会的场面描写得令艾玛·包法利久久不能忘怀。如果那种舞会每天都有,她还会那么痴情地爱上鲁道夫吗?”

当问询爱情的权利的时候,人们更多的是在质问自身爱的权利。在这一方面,貌似封闭的中世纪有时甚至做得更加超脱,因为他们至少还有天上的爱可以衡量。布洛涅认为:“自然法婚姻理论,是基督教婚姻的世俗化。基督教婚姻一向被认为是神定的,人不能做丝毫变动。与一切革命立法(我们今天的立法大部分都是从革命立法中继承下来的)以之为基础的‘契约婚姻’相反,‘体制婚姻’错误地拒绝给予夫妇和立法机构以任何改变‘基本规定’的自由。‘基本规定’被认为来自神、来自大自然或者来自爱国精神。在这种情况下,主婚的既不是人,也不是国家,而是父亲的身份。以父亲身份做出的决定是不能拒绝的。后来,革命的空想主义者们又把这种既反对同居也反对正式婚姻的‘自然’婚姻理论做了进一步发挥。在婚姻出现危机的时候,这种理论还会冒出来,时隐时现。”

除《费加罗的婚姻》及其前传《塞维利亚的理发师》外,“费加罗三部曲”中还有最后一部,故事发生在伯爵上了年纪之后,剧本上说他“变成了一个循规蹈矩、心平气和的老绅士”,“不再像年轻时期那样胡闹、荒唐了”。他甚至接受了一些资产阶级民主自由新思想的影响,在政治思想上也讲究“民主”、“平等”了。他不允许家里的仆人们再称他为“老爷”了,而要他们称他为“先生”。费加罗和苏姗娜仍然住在伯爵的家里,费加罗已成为伯爵家里的总管,“对他的主人非常忠心耿耿”。从塞维利亚街头的“无事忙”与多情公子到互称“先生”,费加罗与伯爵完成了从浪子唐璜到居家男人的转变。凯鲁比诺在此次故事开场前已经夭亡在战场上,他不曾在舞台上出现,却影响了所有人的命运。临上战场之前,凯鲁比诺与伯爵夫人的不复纯洁的暗恋孕育出一个私生子。凯鲁比诺在战场上留下一封与伯爵夫人诀别的血书,以表达他对伯爵夫人深挚的爱情至死不变。这封血书即将成为剧中一场对伯爵的家庭幸福造成威胁的阴谋的源头。毫无疑问,最后解救伯爵一家的还是费加罗。剧本的标题颇令人想起“原罪”:《有罪的母亲》(La Mère Coupable)。

比尔基埃的《家庭史》中这样分析过“家庭”(Familia)的语源:“‘familia’是个拉丁词,它出现在罗马,从‘famulus’(仆人)派生出来,但是它与我们平常对这个词的理解并不符合。‘familia’指的是生活在同一屋顶下的全体奴隶和仆人,后来又指‘maison’,一方面是主人,另一方面是在主人统治下的妻子、儿女和仆人。后来词义扩展,‘familia’又指‘agnati’和‘cognati’,成了‘gen’这个词的同义词,至少在日常用语中是如此。‘maison’是指生活在同一屋顶下的所有的人,‘gens’是指同一祖先的所有后代组成的共同体。”在《圣经·创世记》中,“骨中的骨、肉中的肉”是亚当对自己和夏娃的关系的定义,创造夏娃时上帝使用的说法却是:“I will make him a help meet for him.”(我要为他造一个配偶帮助他)无论是爱情还是婚姻,消融于家庭后都现出了“相助”(Help)的本源。

人们反复丈量爱情与婚姻之间的关系,经常是因为忘记了爱情的坐标。在历史上它们都曾经被定位得很精准,但后人总觉得那是GPS信号不好造成的误判。无论是爱情还是婚姻,其实都很像是放大镜下的样品:距离越远观察越不易变形,只是它已经不再属于你能触及的范围。如同一句老话:“过去的玫瑰存在于它的香气中,我们拥有的只是这个名字(Stat rosa pristine nomine,nomina nuda tenemus)。”

(文 / 王星) 费加罗的婚礼婚姻与家庭爱情婚姻罗马帝国