婚姻变革

作者:三联生活周刊 ( 1970 年,部分“离婚联盟”成员在罗马示威,呼吁意大利引进更为苛刻的离婚法 )

( 1970 年,部分“离婚联盟”成员在罗马示威,呼吁意大利引进更为苛刻的离婚法 )

20世纪初

20世纪初叶,性行为、两性关系和青年文化中的变化,使得更多的人把婚姻置于他们感情生活的中心。对大多数的个人认同感来说,爱情与婚姻变得至关重要。结婚率上升,非婚生子女数量下降。在大多数国家,人们结婚更早去世更晚,一生中有更多的时间在已婚状态中度过,尽管离婚率也有所上升。

独立青年文化下的自主婚姻

对维多利亚时代性别隔离和性保守的拒斥,在年轻人当中最为明显,一种独立的青年文化的蓬勃成长,是20世纪初最富戏剧性的特征之一。年轻人获得了选择自己婚姻配偶的权利,这是一个世纪之前所不能比的。在新世纪的头两个十年里,男女开始平等地交往。

至20年代,终生单身的比例下降。大多数支持妇女解放和性观念开放的人认为,这些变化会让夫妻关系更为亲密。但与此同时,离婚率在很多国家再创新高,如果不是坚持限制性的基于过错的婚姻法,离婚率甚至更高。

( 1937 年美国经济大萧条时期聚在街头的无业者 )

( 1937 年美国经济大萧条时期聚在街头的无业者 )

性态度的转变

20年代的一项美国调查显示,22%的女大学生参加过爱抚聚会。历史学家们估计,在20年代进入成年的女性当中,至少有1/3的人有过婚前性行为。在这一时代,男女活动领域之间的边界被模糊。一位活动家解释:第一次世界大战前后出现的性激进主义,是针对19世纪婚姻中性压抑的一次“意识形态的过度补偿”。

( “二战”时期,大批英国女性进入工厂成为职业妇女 )

( “二战”时期,大批英国女性进入工厂成为职业妇女 )

核心家庭的形成

20年代末,婚姻比成人与父母之间的关系更重要的观念牢固地确立。与父母一起老少同堂的夫妻,其比例在1900至1950年之间迅速下降。

( 看望妻子和刚出生的宝宝(摄于1930 年) )

( 看望妻子和刚出生的宝宝(摄于1930 年) )

优生学生育计划

种族主义优生学理念在北美和西欧盛行。20年代,纳粹掌权之前,美国加利福尼亚有着世界上最广泛的优生学计划,执行绝育措施比所有其他国家加在一起还要多,大多数男人因为没有能力履行养家者的职责而被绝育。3/4被绝育的女人是“犯有性过错者”。1912年,乔治亚州代表希伯恩·罗登伯里提议修改宪法,永远禁止“黑人或有色人种与高加索人种之间通婚”。1913年,美国48个州中有42个州制定了这样的法律。

( 1953 年4 月,蜜月中的新婚夫妇在英国属地泽西岛海滩上参加集体游戏 )

( 1953 年4 月,蜜月中的新婚夫妇在英国属地泽西岛海滩上参加集体游戏 )

大萧条时期

1929年股市崩溃的经济后果迅速而惊人。短短的3年时间里,整个欧洲和北美的失业人数翻了3倍。工业产出下降了将近50%。到1935年,世界贸易跌落到了1929年水平的1/3。人们的生活不得不重新回到以物质生活为主体的状态中,注意力集中在生存问题,对有关婚姻的未来所倾注的热烈关注已渐次冷却。

( 2005 年8 月14 日,根据著名照片《胜利之吻》创作的巨型雕塑出现在纽约时代广场。图中的两位老人即作品原型乔治和伊迪丝 )

( 2005 年8 月14 日,根据著名照片《胜利之吻》创作的巨型雕塑出现在纽约时代广场。图中的两位老人即作品原型乔治和伊迪丝 )

结婚率与离婚率的双重下降

大学生通常一毕业就加入失业的队伍,这使得年轻人难以承担经济的重负,对婚姻心生畏惧,很多人30岁都没有完成恋爱任务步入婚姻。而正是大萧条毁掉数以万计婚姻的同时,另一方面又使离婚率在30年代也有所下降。并不是苦难使家庭变得更加稳定,实际上,很多人想离婚,却实在拿不出钱来安置各自的家庭。常见的情况是,人们私自分道扬镳,以不必承受合法离婚的费用。到1940年,美国有超过150万的妻子和丈夫分居。

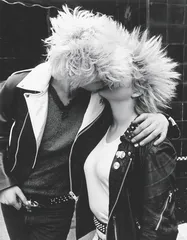

( 朋克情侣(摄于1980 年) )

( 朋克情侣(摄于1980 年) )

男性养家式婚姻受到威胁

大萧条加速了已婚女性涌入劳动大军。在美国,1900年在家庭之外工作的已婚女性不到6%,到了30年代中期,超过15%的妻子被登记在雇佣名册上,成千上万的女人打黑市工。但与20年代不同,30年代几乎没有人把已婚女性的工作看作是解放。当一个女人因为丈夫丢掉饭碗而不得不去找工作的时候,大多数男人在20年里所保持的关于男子汉大丈夫的“现代”观念受到了威胁。失业的男人通常也失掉了身份感,变得心灰意冷,很多人开始酗酒、在家里大发脾气。这样的经历削弱了20世纪初期出现的对工作女性的社会支持。美国的26个州通过了法律,明确禁止或限制在不同领域雇佣已婚女性。同时,政府采取了积极的措施支持男性养家者结婚,欧洲各国政府也试验了一些社会计划,以鼓励男人养家式家庭。

( 2013 年7 月27 日,新人史蒂文·阿舍和艾米丽·马歇尔在英国布里斯托尔经常约会的麦当劳店举行婚礼 )

( 2013 年7 月27 日,新人史蒂文·阿舍和艾米丽·马歇尔在英国布里斯托尔经常约会的麦当劳店举行婚礼 )

出生率下降

对于30年代的出生率下降,各国反应不同。德国纳粹分子走上了两条岔道,他们让“不合格的人”绝育——酒鬼、聋哑人、癫痫病患者、智力残障者等等。同时,取缔了20年代出现的节育团体,以确保“雅利安”女人尽可能为“优等民族”生产更多的孩子。在美国,立法者们同大多数家庭一样,热心于避免有“太多嘴要喂养”,联邦政府放松了对节育的禁止,甚至为避孕计划提供了一笔基金。

“二战”时期

第二次世界大战的爆发,将大萧条时期婚姻中的很多趋势加以扭转。

战时:

法西斯专制统治下的血统观念开始盛行。希特勒的《我的奋斗》中第十一章节《国家和种族》大肆渲染血统决定国家、社会和个人的成就,强制推行血统限制婚,不准德国人与有色人种或者犹太人结婚,于是,不讲爱情只重条件和血统的婚姻风俗开始复辟。

当丈夫走向战场的时候,很多妻子下定决心为战争做出一些实际的贡献。因此,在第二次世界大战期间,更多已婚女性涌入劳动力大军,经济上的回报和文化上的认可也都比过去要强得多。很多女人在这样的非常时期里,于工作中享受到了乐趣,以及它的经济利益,渴望在战后继续工作(因而,战后欧洲和北美国家需要在福利上提供很多的激励,以保持“男人养家,女人持家”的婚姻模式)。

当经济集中于军用产品的时候,生活资料和住房就变得短缺,在战争时期结婚的夫妇常常不得不跟一方父母住在一起。

战后:

美国在战时目睹了未婚出生率的急剧上升,接着是一场离婚大跃进。到1946年,有1/3以上的婚姻以离婚而告终,即使夫妻继续生活,紧张也常常酝酿在表面之下。在美国的一项对战后年轻夫妇所做的研究中表明,在退伍军人当中,充满痛苦的、甚至是伤痕累累的重聚,4倍于充满快乐的团圆。

20世纪50年代:婚姻的黄金时代

战后经济的繁荣,享乐道德的发展和消费革命,带来了探索婚姻生活的新的可能性。人们蜂拥结婚,开始家庭生活。在欧洲大部分地区及北美各地,结婚率都有所上升,而结婚年龄普遍下降。所谓西方婚姻黄金时代,并非只是对大萧条和战争时期所积压的延期婚姻的临时性调整,这股热潮在北美和西欧持续有15年之久。美国开始于1947年,持续到60年代初。欧洲,人们花了更长的时间来克服战争带来的严重断裂,50年代中期,欧洲的婚姻范式才得以稳定,同时也持续得更长,1952年(战时配给制在英国结束)起,一直持续到60年代末。

结婚年龄下降、结婚率升高、离婚率下降

50年代,美国女性的结婚年龄比过去半个世纪里的任何时期都要低。1959年,差不多一半的女人在19岁就结婚了,到24岁已经有70%已婚;男人的结婚年龄变得更小,人数更多。然而1900年,美国女性在20岁至24岁之间结婚的只有22%。同时,美国的离婚率也从战后的高峰迅速下降。到1958年,离婚率不到1947年的一半。

欧洲以至斯堪的纳维亚半岛,及澳大利亚、新西兰,这一时代对结婚都有着同样的热情:结婚年龄降低,结婚率上升,离婚率下降。当离婚发生的时候,它被看作个人的失败,而不是婚姻的失败。50年代初,在法国和澳大利亚,24岁结婚的男人所占比例是50年前的两倍。

随着结婚年龄的下降,大学生间的婚姻在50年代变得非常普遍,以至于北美和欧洲的高校不得不修建已婚学生住宅供他们居住。

婚姻中的时间空前延长

到20世纪60年代,在北美和西欧,结婚占所有适婚人群的95%。在结婚年龄更小的同时,寿命也更长了,离婚率有所下降或保持稳定,个人一生中在婚姻中度过的时间比此前或此后任何时期都要长。在英国,1850年出生的女人,其婚姻在丈夫去世之前平均持续了29年;而一个出生在1950年的女人,其婚姻很可能要持续45年。同样的格局也出现在法国,19世纪60年代的婚姻平均持续28年,而20世纪60年代的婚姻则持续42年。

已婚平均生育率猛增

年轻夫妇有孩子的比率要比他们的父辈和祖辈高很多。在过去的100年里,已婚夫妇的生育率一直在下降,而50年代却急剧猛增。1957年,美国的人口出生率是每千名女人生育123个婴儿,与1940年的每千人79.5个婴儿形成鲜明对比。婴儿出生的高峰在西欧来得迟一些,但同样变化显著,21岁的西德女人的生育率从1950年的每千人92.2个婴儿,增长到1961年的每千人120个,1969年达到每千人133.8个。

战后生育高峰是由无子或独子家庭的减少而产生的,所以,以夫妻二人为主导的小家庭的理想继续蔓延,大家庭的人数依然在持续下降。此外,由于夫妻生孩子的年龄更小,年纪轻轻就完成了孩子的抚养,因而致力于生孩子养孩子的婚姻,比例一直在下降。

男性养家的婚姻模式达到高潮

20世纪40年代到60年代,整个劳动群体的实际工资迅速增长,增长最快的是处于底层的那一半人。在只有一个人挣钱的家庭里抚养成人的孩子,其比例比任何时期都要高。“男性养家、以爱情为基础”的婚姻模式达到高潮。

大规模消费经济所实现的家庭梦想

历史上第一次真正的大规模消费经济塑造了这一时期的家庭生活。在“二战”之后的5年里,美国在食品上的花销增长了33%。衣服上的支出增长了22%,但购买家具和家用器具的花销却猛增了240%。到60年代,将近2/3的美国家庭都拥有了自己的住宅,87%的家庭有电视机,75%的家庭有汽车。在遭受战争创伤的欧洲,进步更加缓慢一些,但在家庭的生活水平和方便舒适上,每一年都有明显的改观。这是第一次,很多人不得不试着实现私人家庭的浪漫梦想,幸福地躲进他们自己的巢里。

20世纪六七十年代:婚姻的变革之风

基于爱情的男性养家式婚姻奠定自己的优势地位前后花去了150年。拆毁它却只用了不到25年。实际上,改变婚姻的很多力量,早在50年代平静的表面之下就开始运转了。50年代晚期至70年代末所做的调查显示,支持服从社会角色的人大幅下降,人们把更多的注意力集中在自我满足、亲昵关系、美丽漂亮和情感满足上。更多的人相信,自主权和自愿合作比服从权威更有价值。战后世界日益增长的繁荣,以及人们的价值观——“从谋求生存到自我实现”的转变,使得独身、未婚同居、无子女、离婚和非婚生子女在北美和西欧被越来越多的人接受。

1962年的盖洛普民意调查显示,美国已婚妇女对她们的生活非常满意,但同一项调查中,只有10%的女性希望她们的女儿过与她们一样的生活。相反,她们希望自己的女儿推迟结婚,接受更多的教育。这些情绪并不是对女性主义的有意识认可。但她们希望孩子们比她们自己有更多自我表现的选择。结合60年代和70年代的经济和政治变革,她们鼓励女儿们的一些行为,到头来,这些行为颠覆了50年代的性别角色和婚姻模式。

从伪装过错离婚到无过错离婚

早在1957年,美国及其他几个国家的离婚率就已经开始再度上升,事实上,在50年代结婚的美国夫妇当中,有1/3的夫妇最终劳燕分飞。离婚率的这次加速,在70年代无过错离婚合法化之前就已经开始了:在60年代,通过互相同意离婚——“伪装成过错离婚”——在许多国家已经成了“例行的法律程序”。70年代和80年代无过错离婚的蔓延,更多的是不断增长的对婚姻不满的一个结果。

过错离婚(过失离婚)是自由婚制早期的一种离婚制度,规定必须具备一定的法定理由才能离婚,比如重婚、通奸、遗弃、犯罪判刑等等,离婚是由一方严重过失而引起的,它对婚姻关系的解体起到严格的限制作用。60至70年代,婚姻的本质属性由经济生活发展成精神文化生活,从而改变了婚姻立法,对离婚不予以限制。1969年,美国加利福尼亚州通过了非过失离婚法。1970年,《美国统一结婚、离婚法》第305条把“婚姻关系无可挽回的破裂”定为离婚的依据。1969年,英国也公布了《英国离婚改革法》,规定“婚姻关系中的任何一方,可以向法庭请求离婚的唯一原因是婚姻关系无法挽回的破裂”。1970年在意大利,1973年在瑞典,1975年在法国、澳大利亚,1976年在联邦德国,都通过了离婚法或离婚改革法,使离婚立法变化的趋势由列举具体的法定离婚理由向概括允许离婚根据方向发展,由重视当事人一方的过失向重视夫妻感情状况方向发展。

避孕革命带来的婚姻变革

1960年,避孕药丸异炔诺酮在商业上变得可用。冲击瞬间爆发,永远改变了性与繁殖之间的关系。历史上,第一次,任何一个稍微有一点教育资源和经济资源的女人,只要她愿意,就可以把性行为跟生孩子分开。在美国食品和药物管理局正式批准后的5年内,超过600万美国妇女获得了避孕药。1970年,所有成年女性中,60%的人使用过避孕药或者宫内避孕环,或者做了绝育手术。出生率降到了比大萧条时期还要低的程度。

当大量已婚的夫妇不再生孩子时,婚姻本身也被改变。有效的避孕方法不仅使妻子们有更多的时间投入到工作中去,而且还改变了丈夫与妻子之间的关系。此外,不断增长的无儿女婚姻的数量也削弱了婚姻与父母身份之间的联系,侵蚀了把婚姻抬高到所有其他关系之上,并把它局限于异性恋夫妇的传统里。

婚姻中的角色平等

60年代和70年代初期的社会运动,与女人的工作角色和生育权利中的根本性变化遥相呼应,在70年代引发了一系列变革。北美和西欧各地的立法者们以飞快的速度废除了所有残存的“首脑与主人”的法律,把婚姻重新定义为两个平等个体的联合,而不是两个截然不同的专门角色的结合。丈夫再也不能以工作会妨碍妻子履行她操持家务或抚养孩子的责任为理由禁止她参加工作。而妻子如果有能力保有一份工作的话,也不能主张要由丈夫供养的权利。

非婚生子女权益的扩大

人们越来越感觉到,让孩子为他们的父母所犯下的罪错接受惩罚是错误的。但此前,真正采取行动的国家寥寥无几。60年代末至70年代初,北美和西欧出现了一场改革的雪崩。美国联邦最高法院在1968至1978年做出了一系列裁决扩大非婚生子女和未婚妈妈的权利。1969年,西德、瑞典以及英国,赋予非婚生子女继承权。1973年,法国给予所有孩子同样的法定权利。1975年,《欧洲非婚生子女的法律地位公约》建议所有国家废除对婚内和婚外子女的区别对待。拆除合法子女与非法子女之间的壁垒,是对古老的不公平所做出的一次人道主义回应。但它也剥夺了婚姻千百年来所扮演的一个角色,削弱了它对人们政治的、经济的权利和义务的控制。

20世纪末的婚姻变迁

性别角色、婚姻行为和性价值观的变化在20世纪90年代放慢了步伐,在很多领域,这些变化已经接近饱和点。

婚姻权力的弱化

婚姻作为一种制度,它对人民生活所行使的权力比从前更小。大多数西方国家,已婚和未婚个人的法律责任和权利之间都存在模糊不清的区分。大多数西方国家,以及某些西方国家,家庭合伙关系的法律都被政府和雇主采用。这些法律授予未婚配偶和已婚夫妇同样的保险费、继承权及其他法律特权。美国500家最大的公司中,将近一半公司如今把保险抚恤金扩展到了在一起生活的未婚配偶。在法国和加拿大,个人可以与另一个人建立法律认可的互相照顾或资源共享的关系,并得到很多通常是保留给已婚夫妇的法律利益和经济利益。

单身家庭比例增加

1970至1990年,离婚率在西欧开始下降,但是结婚率下降得更快。1950年,欧洲只有10%的家庭是孤家寡人,50年后,单人家庭占到了英国全部家庭的1/3,瑞典家庭的40%。就连希腊,欧洲单人家庭所占比例最低的国家,到20世纪末的时候,单人家庭也差不多占到了总数的20%。

此时,婚姻规范的变革甚而蔓延到了西班牙、意大利、日本,双职工的数量自90年代中期以来急剧上升。尽管离婚依然是不怎么光彩的事情,但是结婚率也巨幅下降。25~29岁的西班牙女人中,超过一半的女人独身。意大利的结婚率比美国要低得多。日本与斯堪的纳维亚半岛分享了世界上20~40岁未婚女性比例最高的殊荣。

未婚同居

未婚同居率却在继续上升。英国人口统计学家凯瑟琳·基尔南指出,在欧洲和北美,一个由四个阶段组成的过程使得同居在地位上几乎等同于结婚:第一阶段,大部分人并没有先同居再结婚。第二阶段,有更多来自不同行业的人暂时同居,但他们通常会朝着结婚的方向走,如果他们当了父母,则几乎总是会结婚。第三阶段,未婚同居成了一种社会可以接受的婚姻之外的选择。第四阶段,同居和结婚实际上变得没有差别了,无论是法律意义上,还是社会意义上。20世纪末,美国正在从第二阶段向第三阶段过渡,但此时的瑞典已经达到第四阶段。

婚姻家庭中的智力等级制度

随着社会富裕程度的提高,精神文化生活的越加重要,从事不同工作性质的人对精神文化生活有着不同的理解。这时,智力等级制度已经萌芽,并对财产等级制度进行着蚕食。

同一等级制度的人,工作条件大致相同,所得到的荣誉、地位、享受也大体上相同,因此,对构成生活内容的诸种因素所占比例的认识与理解大体上是一致的,容易成为工作上的助手与生活上的伴侣,形成恋爱、婚姻关系。20世纪末开始,新加坡在知识界推广同等学历婚姻,使配偶双方既以爱情为基础,又在学识上相称相配,代表着婚姻关系的发展趋势。在智力等级制度逐渐代替财产等级制度之时,婚姻的发展走向是:受智力支配,以爱情为基础,为事业服务,适应于工作的需要。

(资料来源:《婚姻简史》,[美]斯蒂芬妮·库茨著,中央编译出版社出版;《人类婚姻史概论》,刘发岑著,四川出版集团巴蜀书社出版;《人类婚姻史》,[芬兰]E.A.韦斯特马克著)(文 / 三联生活周刊) 婚姻与家庭婚姻变革家庭