老河口小学踩踏事件:一扇铁门与四条生命

作者:葛维樱(文 / 葛维樱)

( 2月27日,湖北襄阳老河口市薛集镇秦集小学发生踩踏事故,回到宿舍的三年级学生张册仍没从早上的事故中回过神来 )

( 2月27日,湖北襄阳老河口市薛集镇秦集小学发生踩踏事故,回到宿舍的三年级学生张册仍没从早上的事故中回过神来 )

2月27日早上6点多,湖北老河口市秦集小学宿舍楼的铁门没有像往常一样打开。全楼唯一出口,铁门上只有一把细锁,三把钥匙,住在宿舍楼里的宿管值班老师一把,宿舍楼以外的值班老师一把,高年级学生管理员一把。6点学校响第一遍铃,就是呼唤孩子们起床,10分钟之内他们必须坐在另一所教学楼的教室里,两栋楼相隔不过几十米,走路去也就5分钟不到。6点10分,第二遍铃已经响起,没有任何老师或成年人出现。全楼502个孩子大部分已经开始通过唯一的楼梯,往楼梯口的大铁门方向移动,而铁门还是没有打开……

上午11点左右,郭石头在襄阳火车站接到电话,说儿子出事了。

小萱:明天要回家

小萱8岁了,在老河口市的秦集小学已经上了两年学。2月26日是返校日。按照秦集小学的规定,学生必须提前一天返校,第二天早上开始新学期的学习。小萱终于穿上了过年买的新衣服,可是一去学校,就整整5天不能洗脸洗脚刷牙,这新衣服眼看是要毁了。过完年上学这天,是整个秦集小学的住校的孩子最干净整洁又漂亮的日子。小萱爱美,睫毛很长。看电视里的芭蕾,她就喜欢没事踮着脚尖走路,轻得像只小猫。可是一去学校就意味着肮脏的生活又要来临了。

一栋四层的旧教学楼,建于1992年,是暂时用来做学生宿舍的。可以看到校园虽然不大,但是预备出来准备新建宿舍楼的空地却是有的。小萱一年级并没有住进来,而是住在学校进门处左侧的一大排瓦房里。在秦集小学,盖新的教学楼总是第一要务,多年以来,新楼盖成,旧的就给学生们住校用。一间教室能容纳20张上下铺的床并列紧密摆放。一张床睡两个学生,一个房间80个左右的孩子,男女分开。房间里没有厕所。整个这栋教学楼,都没有厕所和水管。全校唯一的厕所,在教学楼的边上,是一个低矮的简陋的建筑,没有灯。高年级孩子们胆子大的,晚上本来可以摸黑结伴去,但是从2012年下半年开始,学校开始对这栋楼进行严格的宵禁,给一楼安上了一扇铁栅栏门。

( 2月27日,在得知发生踩踏事故后,家长们纷纷赶到学校接孩子回家 )

( 2月27日,在得知发生踩踏事故后,家长们纷纷赶到学校接孩子回家 )

这扇门本来是正常高度。但是上面用横的铁条全部焊死,直封到顶。另一边的楼梯早已经封死,这个楼梯口就是全楼2、3、4层502个小学生的唯一进出通道。晚上20点,关灯,落闸,睡觉。孩子们全部拉撒都在一个塑料桶里,第二天早上再由值日生去倒。孩子第一年不大能使用这个无法蹲下也没有依靠的厕桶,有的人尿床或弄到外面,就会被罚倒桶,但弄脏自己却无法洗澡。因为学校唯一宝贵的热水,只有午餐时的一个桶里可以喝到,更多的时候高年级的大孩子们身长腿长更容易喝到,小萱一次也没喝过。更不用提用热水洗脸。洗澡或任何身体清洁都不具备条件。学生们连牙刷、毛巾等必要的生活品都没有。但是基本上第一年的日子是最难熬的,父母觉得孩子身上总是一股臭味,有些孩子能习惯,但头上长虱子、长一身红色疹子是常有的事。

但是小萱始终不能适应,她喜欢洗澡,擦香香,家里还有她专用的美羊羊罐子里的儿童面霜。但是不能带去学校。学校要求和衣而睡,几乎是外套鞋子一脱就上床。小萱从小和母亲养成的各种卫生习惯,都不存在了。小萱的母亲和父亲本来都在杭州打工,小萱的哥哥曾经在杭州上过好几所民工子弟小学,后来上初中因为学籍必须在户籍所在地才能参加中考,哥哥就回到了老河口,一个人在薛集读完初中,又去老河口市读高中了。父亲孙宗塔说:“可是民工子弟小学说拆就拆,实在是上一天算一天,打游击的日子实在过不下去了。”

( 秦集小学宿舍楼的这扇铁门是全楼学生唯一的进出口 )

( 秦集小学宿舍楼的这扇铁门是全楼学生唯一的进出口 )

更重要的是,家里已经攒了一些钱,父母已经快40岁了,把钱带回老家去,盖一个临街的房子,开一个铺子,孙宗塔闲时回杭州去打打工,忙时照看全家,这几乎是所有打工者的理想了。于是一家人还是回到了老河口薛集镇徐营村。徐营原本有自己村里的小学,2005年开始并校,到2007年,8个村子的小学全部归到秦集小学来了。小萱2011年入校,第一年的生活痛苦极了。“孩子的脚指甲全都长在肉里了,走路一拐一拐。头发连成一片,冬天一手冻疮。”星期五父亲去接她,到星期天下午返校,就是一家人最难熬的时刻,小萱是撕心裂肺地哭,嚎得邻居全都能听到。父母狠狠心,打也打了,骂也骂了,邻居们也觉得这家孩子娇气。“哪个不是这么住校过来的?”

小萱平时并不任性,很内向,在学校也很少敢回答问题,或者向老师提出自己的要求。唯独在上学这件事上孩子转不过弯。学校从来不开家长会,老师只有开学收费时才见过。孙宗塔人老实,他是去女儿住的宿舍楼看过一次才被震惊。“平时开学时去都觉得虽然艰苦,但是还可以,打扫得干净。”但是平时的面貌完全不同,厕桶周围脏得无法下脚,而且离学生的床特别近,孩子们的铺盖都是半潮湿,一进去宿舍楼就被熏得“头嗡地一下”,苍蝇漫天,水涮了一下的脏碗盆,叠起来放地上,筷子麻烦,大多孩子只有勺子。七八十个人一间的屋子里,连块肥皂都找不到,也没有洗脸盆。孩子们的宿舍里是不住老师的,一切都靠自己。几个宿管老师住在一楼,一楼不住学生。他当时一下子有点受不了,直接去找老师让孩子不住校了。但是遭到了拒绝。最后父亲找遍所有能找的关系和秦集村的领导打了招呼,这才被特批,每星期三可以接回小萱,孩子洗个澡,喝点爱喝的高乐高。星期四一大早5点多再送回学校。作为住校生,还是要赶上6点10分的早自习。2月26日是星期二,星期三才是新学期第一天,但是下午临走时,小萱眼泪汪汪地让父亲保证,“一定要明天来接我回家啊!”这是孩子留下的最后一句话。

( 整个秦集小学只有三个水龙头供学生们使用 )

( 整个秦集小学只有三个水龙头供学生们使用 )

清晨6点的早自习:浩浩的自我管理

早自习是秦集小学的传统,也是管理住校生最有效的方法之一。这些孩子每天6点10分就要坐在教室里,开始晨读。不住校的孩子是8点钟上第一节课。这些孩子是单独的班。学校里分为走读和住校两种班。浩浩起床时是5点56分,这个时间是因为哥哥给他一个没有插卡,不能接打电话,但可以显示时间上闹钟的手机。学校严禁通讯工具,这个不算。郝浩已经3年级了,他对母亲说过,自己完全可以每天都在6点打第一遍铃之前起床,还很自豪。10分钟时间,两遍铃一过,6点10分以后再进教室就已经是迟到了。不存在赖床、洗漱、如厕、准备书包等所有的事项,孩子们早上挤得到大桶跟前的就不多,能赶上去厕所的更少,大部分孩子都只能等待早自习下了以后。

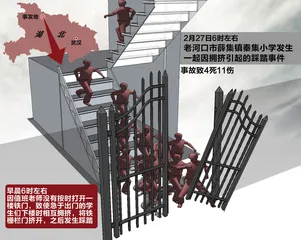

( 秦集小学踩踏事件图释 )

( 秦集小学踩踏事件图释 )

秦集小学在招生时就严格规定走读的条件。秦集周围有8个村子,只要是秦集以外村的孩子,即使走路上学只要十几二十分钟的,也必须住校。其实老河口地处江汉平原,道路修得很好,也平整,有些个别学生住得略偏远,到学校来走路至多也就40分钟。但是住校本来是家长们所愿。秦集是农业镇,春天一到满地绿色的麦苗。家长们大都受过教育,从早年在深圳广州打工,慢慢都移到了工作条件稍好而薪水略高的杭州。秦集原来是一个大村,底下有8个支队,后来虽然都划到更远的薛集镇管辖,实际上秦集还是附近8个村子的中心。

秦集小学原本是一所初级中学,曾经还是整个老河口颇出成绩的学校,每年不少考上高中的学生。因此秦集本地人里,三四十岁的男人的文化程度很多都至少上完了初中,高中毕业的也不少,能讲一口普通话。2005年以后合并校的政策,把原来8个村子的小学全部并入秦集小学,中学挪到了薛集去。这样合并的政策让原来希望孩子有老师照料的家长们松了口气。因为除了学前班不收住校生,整个老河口,从小学一年级到高中,住校已经成了主流。秦集小学一半以上是住校生。而薛集中学,老河口中学也被住校生大面积占领了。

家长们一开始对这种住校表现出的大都是颇放心的。“校门一关,孩子就归你学校管了。”这让很多忙于打工的家长感到宽慰。至于学校到底怎么管,很多家长都不闻不问。对于很多家远的,住校是解决矛盾的唯一方法。把孩子交给爷爷奶奶管本来是打工者折中的办法,但是学校不允许。“必须是父母双方一方有人长期在家居住,并且要村委证明,才能办走读。”条件严格。夫妻俩要不就放弃共同打工生活,要不就得放弃照管孩子。而对于打工者来说的现实问题,“如果不是夫妻一起打工,很难攒下钱来”。夫妻两人的生活成本比较低,而收入却不低,很多妻子做小时工的收入比丈夫还高,两个人一年有很多夫妻可以攒到四五万元,对于一个农村家庭来说就是必要的保证。

浩浩的另一个骄傲是可以坚持早上不上厕所。这在学校简直是必须具备的特长。早自习是学校的规定。一篇课文朗读10遍甚至更多,然后才是吃早饭。因为统一规定的伙食费不高,吃得也不好。偶尔有肥肉吃,大部分食物就是馍馍和菜汤,孩子们倒不挑。他们大都每星期有零花钱,有些孩子有二三十元,虽然不能出校门,在学校里的小卖部也可以买到各种零食,只是没有真正有营养的食物。唯一好点的是学校要求每个人订牛奶,一个学期200元,可是牛奶是冷的,郝浩喝了反而头疼感冒一次。后来就每周末带回家,煮了再喝。浩浩已经8岁,不仅能起床,而且能坚持住晚上几乎不喝水,就是怕早晨上厕所。

学校里没有电视,没有漫画书、游戏和音乐,唯一有的就是篮球场和乒乓球台子,也是高年级孩子的专属,四年级以上的孩子才能够着。17点10分下课,18点开始上晚自习,20点睡觉。偷偷带课外书会被没收,因为同学会打小报告。不管任何时候,哪怕已经是周末。我去最远的一个村回来正赶上一中巴的小学生返校。和这些孩子在一起还是能感觉到一种拘谨感,他们一点也没有常见的淘气,大喊大嚷或者大打出手,即使没有老师和家长,他们还是紧张的,连大笑的都没有。浩浩的母亲在10点多接到消息赶到学校,楼梯口边上的浩浩躺着,孩子已经没有了呼吸,发现他“裤子从里到外一直尿湿到了腰部”。

条件:孩子的成长

决定孩子是住校还是轻松走读的,有很多条件。从住校想转走读,非常困难。托人情找关系都不行,而大多数家长都在外,懒得费心。其中关键的,当然是孩子的家是否在秦集。但更重要的还有,学生的成绩和家长的关系。张充伟当了两年住校生,现在已经四年级,他告诉记者:“我三年级的时候我爸给我转了走读。”当时他考到了全班第三名。走读班的老师原来一直不愿意要他,但是曾经对几次去哀求的爸爸许诺,考进前三名,可以调过来。奇怪的是,住校班虽然遵守严格的作息时间,几乎禁止娱乐,学生们的成绩却一直很差。

张充伟虽然家在秦集,却因为父母打工而住校。他的冻疮每年复发,终于让母亲下决心把孩子带回家自己照顾,但是却转不过来。“我说我也回来了,孩子为什么不能转走读?”母亲说,“老师说,住校生成绩差,是因为缺乏辅导。走读生虽然在校时间短,但是回去都有父母辅导,看着写作业,还能给讲讲,而且孩子也有素质教育,经常出去玩玩,也看电视,老师们都觉得父母在身边的孩子,成长得特别顺利,性格开朗,不需要老师费心。”老师当时觉得张充伟成绩不突出,不愿意转。而张充伟也努力,让在襄阳上高中的姐姐补习了一个暑假。

张家的两个姐姐是秦集出名的优秀学生。都以老河口前几名的成绩,考上了襄阳高中。湖北的中考已经竞争激烈,不比高考轻松,襄阳下辖的各县级市地级市很多,初中大部分在本地上,但高中一旦考进襄阳,几乎等同于进入大学。这种成绩好的学生,是偏远的学校的宝贝,学校和教师考核,全以学生成绩为主,因此姐姐们都是老师的宠儿。张充伟幸运地被网开一面,许他变成走读,果然走读后他的成绩一直是全年级前列。

这样的先天优越不是每个人都有。很多家长也在观望,如果孩子成绩特别突出,那么从初中开始,“有条件的有钱的,家里母亲空出来,专门去学校跟前租房子,照顾孩子,这才能不住校”。还有的家长就纯粹靠走关系送礼。何夏达为了女儿能转走读费尽心思。“请客吃饭吃了1000多块,送礼就更多了,而且找校长找教育系统的找镇上的领导全都没用,只有每个班的老师才有生杀大权。”女儿何远远已经亭亭玉立,没法忍受没有隐私,生理期没有热水,还要去100米以外的水龙头梳洗,晚上没有厕所。“越到大了越想回家,回家意味着自由,能看电视,和朋友一起打扮,还能和小狗娃玩。”远远的学习成绩并不好,然而长得美丽,一到周末,总有男孩子来她家的商店门口看她。

“我想初中毕业就去打工。现在在学校里,老师不喜欢我,我有一个镜子,就被同学们嘲笑。”她还有很多漂亮的发饰给我看,“不敢戴”。学校里男生女生虽然分在不同间,但都是以粗放式的生活为主。“我们年级200来人,150多都是住校的。全校只有三个水龙头,我们可以早点起来去,但是那天早上门没有开。其实去年以来有好几次门都开晚了,但是没有死人。”这次有一个死亡的12岁的男孩子,年纪最大,是何远远同班同学。“他个挺高的,有人说他是拿钥匙去开门,但是老师们又说不是的。”到底学生管理员是谁、楼里的老师为什么没有出来开门……这些细节没有任何调查结果。踩踏现场没有一个能接受采访的成年人。

有一个接受采访的人自称是中心小学校长,然而是整个薛集镇的教委主任。“我看电视上说,他说那天是因为学生们第一天上学,心情激动,才会有踩踏发生。很多人都觉得农村的学生皮,不好管。”远远本来柔和的脸涨红了说,“我从二年级就在学校里住着,全都被管得很严,哪还有调皮捣蛋的人,你可以来看看放学以后的样子,走读生兴高采烈地回家,看电视,吃晚饭,住校生几乎没人能跟走读生做朋友,我们连话都不讲。我总觉得我在那低人一等。因为我家不是秦集的。”

并校与撤销并校:非经济问题

这并不是穷困的乡镇。虽然漫天尘土,但江汉平原肥沃,有汉江从老河口过,而秦集紧挨河南的邓州,镇子旁即使旱季还有小河没有断流。道路发达,不管村还是镇,整齐的街道两旁的住房都是三层的。每家门楣上都是很长的一排字,贺某某某小朋友两岁生日快乐茁壮成长,庆祝某某回门之喜百年好合,几乎要把一个楼的宽度全部占全,而日期又仿佛不是最近的,纸张不全或掉色了。这些盒子一样的建筑都是他们长年在外打工的辛苦所得。农田边上有每家的坟,但远处村里的老屋子已经几乎没有人住了。无论老人孩子都住在交通便利人烟稠密的“街上”,做小卖铺、饭馆,修车、卖廉价的家具和窗帘、摩托车销售和婚礼摄影队和花圈店。这些看起来已经具备一个人生老病死的一切条件。

秦集没有工业,整个老河口的乡镇企业都不多,人口外流打工是传统。渐渐背离土地和乡土的中年人,虽然可以享受较高的薪水,却不得不付出极其高昂的代价,就是舍弃对子女的教育和监管。“我们虽然和城里人挣同样的钱,但我们的孩子所能享受的条件却这么差。”李建立是最早冲进学校里去的家长,他的孩子其实是7点多到学校的,但是当时学校里面到处是哭泣的小孩,一团混乱,“以为楼塌了”。李建立的侄女也在住校,他着急地赶紧打电话给徐营的亲戚。“一开始根本没有报警的,救护人员也没来,学校没有人出来管理,没有人给个解释。”大概8点多这个消息才在秦集传开,陆续从8个村子赶来的家长越来越多。

郭石头上午11点已经赶到襄阳火车站,节后的票特别难买,但他要赶回杭州去挣钱,这个时候工资是最高的,他做装修,好的话一个月将有万元左右的收入。“结果听到儿子出事,扔了行李就往回跑。”现在每户死者家庭都已经拿到了48万元的赔偿金,不含丧葬费。孩子们的遗体放在秦集卫生所里,“一开始甚至只是放在楼边地上,受伤的还往卫生所送,死的就没动”。现在终于入土为安。

2011年秦集的新教学楼盖好了,新宿舍楼正启动。并校的热潮却在退去。原本秦集小学所在地改成秦集幼儿园,也已经盖了新楼。“咱们的国家都不穷了,教育能穷吗?”在秦集小学采访,新的楼房确实一直都在建,只是孩子们的生存条件却极其恶劣。“很多事情都不是没钱的缘故。”学校一直在搞新楼,但是并校因为校车安全事故频发,已经开始出现问题,“新楼的建设就放缓了”。秦集小学有位领导认为没有及时盖好新楼和出现人命事故,是“以前欠的教育债”,把建设款项作为出事的最大原因。而学生们被强迫自立自强,实际上没有人对如此众多的缺乏监管的孩子真正付出关心。秦集的老师私下说:“铁门是上学期中间安的,也有人反映安全问题。”但是领导认为“卫生是第一位的”。至于对付检查的宿舍楼唯一的安全设备,是几个灭火器,而安全检查小组的人,过完年才刚刚视察过秦集小学,并没关注大铁门的问题。

在各种局限下,家长们狠狠心将孩子推给老师和学校。而学校又在合并与撤销合并的政策中来回摇摆,没有父母管理的学生只是被限制的对象,在恶劣的状态下生存着。秦集小学是老河口早晨上课最早的学校。人们似乎不觉得6点钟打第一遍铃,6点10分打第二遍铃有何不妥。本来就艰辛的求学路,因为农村对于劳动力的吸收能力过弱,而导致孩子们反而不如父母那一辈,虽然经济条件差,却可以在离家近的地方上学。“孩子和父母的感情也疏离了,完全成了学习工具,初中以后回家就少了,学习好的上大学还好,要是成绩不好,只能去打工。从小到大,他们去哪里享受家庭温暖?”(事故中遇难的孩子只用了小名,接受采访的孩子为化名) 学校小学踩踏生命老河口铁门四条一扇事件