大器:院士徐僖

作者:葛维樱(文 / 葛维樱)

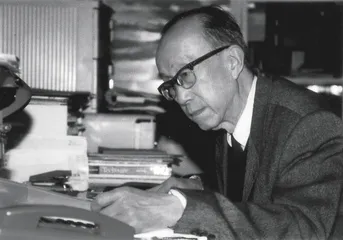

( “中国塑料之父”徐僖 )

( “中国塑料之父”徐僖 )

特约记者 董仁威

塑料之父:一个称号的局限与内涵

2月16日下午午睡时,徐僖在家中突发呼吸、心脏骤停。此前一天他还准备回到四川大学开始年后的工作,他的离去毫无预兆。很多报道称徐僖为中国塑料之父,在同事和学生们看来,这个称号肯定了徐僖作为中国自主研发和生产塑料的第一人的地位,却远远不够涵盖老师对中国乃至世界高分子学领域的贡献。

从上世纪至今,最重要的“新材料”科学,是以高分子学为核心的。高分子是生命存在的形式。所有的生命体都可以看作高分子的集合。从天然高分子加工,到合成高分子材料,进而形成高分子科学,至今已走过了百余年的历程。在1960年出版的中国第一本高分子学教材里,执笔人徐僖曾在前言里借苏联科学家谢明诺夫之口说:“如果人们把19世纪称为蒸汽和电的时代,那么20世纪可以称为原子能和聚合物材料的时代。”新的时代需要新材料学,这一信仰在徐僖的一生中根深蒂固,从未动摇。

诺贝尔化学奖得主白川英树这样描述他与徐僖的共同点:“我们都经历过在极其艰难的岁月里求学,但又始终抱有对时代的信仰,这一点使我们彼此理解。”徐僖一生极少向外人道述自己的经历,但他详细地向白川回忆过自己的年少岁月:“生长在美丽的南京,在南京大屠杀前三天逃离。”他的一生中仅有的几次见诸于文字的吐露衷肠,例如接受国家委派的传记小组采访,向四川省委写信要求捐献个人奖金,“文革”前的交代材料,都曾提及,这一刻骨的悲剧,让他发誓要以一己之力,让中国不再受辱。

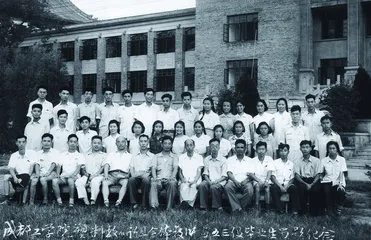

( 1957年,中国第一届塑料专业毕业生合影于成都工学院(前排右六为徐僖) )

( 1957年,中国第一届塑料专业毕业生合影于成都工学院(前排右六为徐僖) )

徐僖是最后一批庚子赔款的赴美留学生。他的学生们都为先生漂亮的美式口音和流利的德语所倾倒,“西装一套,皮鞋油亮”,使他永远风度翩翩。1949年6月,越过种种险阻回到祖国的徐僖,在颇为复杂的局面下,最终和马寅初一道成为重庆大学教授。直到重庆解放,政府在整理旧的国民党政府工作报告时,才发现了第一个由中国人提出的以本土材料试制塑料的建议,这个建议人就是徐僖。徐僖在国外的研究成果终于引起重视,从而变成了现实。

新的时代给徐僖带来了新机遇。在国产塑料研制成功的基础上,徐僖的学术成就跟随时代不断大踏步前进。即使“文革”时期也没有中断,反而在兵工厂里取得了国防科技的重大突破,1978年在人民大会堂举行的科学大会上受到邓小平的嘉奖。在科技受到重视的年代,徐僖发展了高分子力化学,成为世界高分子力化学的引领者之一。以此为基础,他发明了磨盘形力化学反应器等新技术,创制了18种极具经济价值与国防价值的新材料,包括具有世界水平的纳米材料。他自己带出的学生,也早已和他一样晋升院士。徐僖曾经两次担任世界聚合物加工学会年会的主席,他带领的实验室是世界五大顶尖高分子力化学实验室之一。

( 2010年,徐僖(左三)在高分子材料工程国家重点实验室指导课题研究 )

( 2010年,徐僖(左三)在高分子材料工程国家重点实验室指导课题研究 )

与此形成的对照是,徐僖的盛名不为普通人所熟悉。他一生几乎没有接受过媒体采访,对自己的身世背景极少谈及,严禁家属子女接访,不许外人去家中。他脾气火暴,曾把来给他拍照的牛群赶走,嫌对方浪费时间,却又对弱者体恤入微。他的追悼会上,陆续有拿着五六十年代徐僖信件专程来悼念的老人,说自己在最困难的时候收到过徐僖教授的资助。很多年不要工资,不要讲课费,不要住房,徐僖的一切物质条件都停留在基本满足的那个阶段。川大教职工的旧宿舍里,补过的已经塌陷的软椅一把,很小的老式彩电看了多年。

商人家庭:旧式家族兴衰里的求学人

徐僖的父亲徐沅,是庐山照相馆的创始人。在民国时期是孙中山、蒋介石等人的照相师,以极其讲究用光,行走于各色达官贵人的府邸,为日后徐家基业打下了基础。徐沅身材高大,是标准的山东大汉,白手起家而手艺精湛。在南京立起庐山照相馆的招牌时,徐沅已经使用了当时国内照相行业领先的德国蔡司相机和影楼布景板。南京繁华,政商云集,孙中山北上之前,曾专程到庐山照相馆留影,这张照片很快传遍世界。

1927年蒋介石入主南京,徐沅就曾多次出入蒋家,为其拍摄照片。照片尚未印出,蒋介石就被迫下野。这样政治动荡的时代,带给徐沅的是对财富积累的迫切感。徐僖记得,父亲心里着急,若蒋介石一败涂地,则照相馆将血本无归。而蒋介石再入南京之后,庐山照相馆的照片被蒋以重金取走,徐沅也赶上了发财的机会。徐家家境殷实,一家影楼一日入账便有数十上百银元。徐沅很快开了分店,还有餐馆等副业。

徐僖自小对父亲的商业往来就比较无感,他是家里最小的儿子,深受母亲的疼爱,而父亲的培养重心都在三个哥哥身上。徐僖更爱自己的母亲,南京土生土长的徐张氏。“她给全家扎的布鞋鞋底,就装了一大箩筐。”这是母亲留下的勤俭记忆。母亲是市民阶层出身,大字不识。徐家是传统的旧式买卖人家,又逢乱世,对读书毫不重视。徐僖从小被母亲送到女子学堂就读,过了一年才发现闹了笑话。

在无忧无虑放马式的孩提时代,徐僖的姐姐和姐夫开始有意带小弟读书,并把他带到了上海。徐僖的大姐徐慧茹嫁给了“五卅运动”的学生领袖张祖培。张祖培是圣约翰大学学生会会长,解放前在光华大学任教,解放后任华东师范大学外语系主任。思想新潮、自食其力的姐夫,完全不靠徐家的庇护,成了徐僖的偶像。比起在商场上打滚的父兄,徐僖更亲近新知识系统培养出来的张祖培。

“我父亲和母亲结婚前6年感情很好。”但是随着夫妻间距离拉大,家境一般的外祖父家被父亲瞧不起,徐母总感叹娘家命苦,而徐僖的心里就开始亲近命苦的人。他在上海初中里最要好的同学是货车司机的儿子,徐僖有自行车以后,总是两人同乘。后来他干脆送了辆自行车给朋友,俩人一起把自行车搭在汽车后面飞驰,快活极了。后来学校的外国人校长欺负朋友的父亲,连带朋友被开除,徐僖一气之下也离开了学校。对于徐僖,同情弱者是天然的来自母亲的情感,从未被家世影响过。1937年他回南京母亲身边开始读高中,与母亲一起背着父亲回外祖父家,这是他最快乐的、乐融融的少年记忆。然而就在这一年,日本军队入侵南京,外祖父一家二十余口惨遭灭门。

1937年12月10日,徐僖永难忘记的一天。在南京已经岌岌可危的情况下,父亲决定一家人带细软和器材逃离。先跑到长江边,人山人海,轮船屈指可数,仅仅是挤上往来的趸船,就已经让许多人掉入江中,更有溃逃的官兵争夺,徐家调转方向,前往南京火车站。徐家的男孩子们仗着身高优势,最终抢登上了火车,徐僖好容易从人海中上了车,却发现父兄母亲已经不见。巨大的惶恐笼罩他多年,此后时常提起。一瞬间,他听到父亲声嘶力竭地吼叫自己的名字,才发现自己和家人上了相反方向的车,再抢过人群去会合,一家人跌跌撞撞地到了汉口。此后,徐僖在汉口找到了金陵大学的队伍,自愿脱离家庭,减轻负担,独自与金陵大学的师生们一起坐船,辗转到了四川万县。12月13日,南京大屠杀开始。

国难里未曾中断的学业

国难当前,教育体系朝不保夕,脆弱不堪。徐僖一经南京之乱,从此离开了家庭的庇护,当时不过17岁。离开南京6周后他终于听到了南京大屠杀的讯息,终生难以磨灭这份痛苦。全国学术机构、大学、中学都奔赴西南地区。徐僖在万县一个叫沙河子的小乡村复课,到当地人家过年,被四川农民的善良和热情暂时抚慰。他性格不再张扬,以“自己成家立业之后,一定要帮助这些苦命人”为理想。当时西南的读书郎们可选的学校,都是学术精英云集。徐僖先后就读南开中学重庆校和浙江大学遵义校,在浙大时的多位同期生,亦包括李政道这样的学术巨子。但是让徐僖触动最深的,却是浙大校长竺可桢。

竺可桢当时用2年9个月带着浙江大学大迁4次。先前是浙江和江西,后来是广西和贵州。除了人还有大量书籍仪器,风餐露宿,疟疾流行,竺可桢的夫人为了把自己的针药留给年幼的儿子,在途中病逝,儿子也去世了。这位丧妻逝子的校长,在1939年给新生做报告的时候,以“求是”为校训,要学生们无论何种环境不忘追求真理。徐僖当时大受感动,又恢复了开朗的敢说敢干的性格。

学生和教师的首要任务是自食其力。浙大遵义校区时代,正是物资紧张、百货匮乏的年代。师生们很多人各凭本事,开了许多副业。徐僖成了魔力无穷的小实验家和发明家,经常弄个“烂摊子”,搞出各种新鲜货来。他所在的化工系,更是条件便利。他觉得当地松香便宜,可以提炼柴油,就揽了一帮同学,找个铁桶,将松香装进去,接上蒸馏冷凝器,底下堆柴火,让松香从熔化到开始裂解,小分子凝为轻油,大分子凝为柴油。柴油成为遵义的宝贝,也让多年不开张的电影院焕发生机,发电机开动,电影院点上了油灯,而全校的墨水、肥皂、鞋油、雪花膏等也都来自徐僖的土作坊。

1943年,母亲病重,徐僖只记得重庆大轰炸时自己和母亲在防空洞里的最后一面,母亲因为肾病汗如雨下,徐僖不知原因,自顾给母亲打扇,知错后又跪着和母亲抱头痛哭。炎热和悲恸把母亲永远带走了。徐僖开始独自承担家庭负担。他并没有因为生活理念不同而疏远家人,反而因为大哥和母亲相继离世,开始学习姐夫,靠自己拉扯晚辈。他将早年去世的大哥的两个儿子带到了遵义,叔侄三个完全靠徐僖的小作坊生产所得过活。侄儿也已古稀之年,是军医大学退休教授。记起叔侄三个常常要瞒住同学师长,到遵义市里吃“两头望”,也就是饭店的剩饭剩菜,还是忍不住泪如雨下。

也是在这个时期,徐僖的指导教授侯毓汾,时常赞助三元五元的钱给徐僖。“那时一元钱能买80个鸡蛋。”侯后来改聘离开遵义,徐僖带着两个侄儿到汽车站送行。车子已经徐徐开动,侯教授突然从车里甩出一个小包袱,打在徐僖身上,徐僖一托住,教授就喊:“用这点钱在遵义好好读书,好好生活,不用你还!”车子已经开走很远,徐僖眼泪巴巴地打开小包袱:“天啦,里面全是金耳环、金项链一类的金首饰。”

徐僖在上世纪90年代已经是院士,这时他还跑到侯教授在大连的家里打扫卫生,擦洗桌椅,整理书柜。穷则独善其身,徐僖却改成了穷还要兼济天下。他说自己在浙大时期最重要的收获就是学做人。“学做人就是学会爱人。”他说,“世界上应该人与人之间有一种真诚的爱,大家愉愉快快创造更好的生活。”

庚子赔款与国产塑料

1947年9月5日,《大公报》第二版刊登了庚子赔款最后一批留学生5人名单。徐僖被美国理海大学(Lehigh University)录取。徐僖之所以被选中,是因为他和侯教授浙大时期就开始的对一种叫五倍子的原材料的研究。当时五倍子在侯毓汾手中已经试制染料成功。侯教授是活性染料研究的先驱者,英国1956年才有第一个商业化活性染料问世,而塑料尚是空白。当时世界上以酚醛制塑料为主流。1906年在上海已有外国塑料厂开办,酚醛主要来自煤炭和石油提取物,原料和工艺都是进口的。中国无论煤炭还是石油都处于极度缺乏的状态。浙大化工和农学的几个教授,当时开始使用西南地区盛产的一种农作物五倍子来试制化合物。徐僖成为其中的一员。“我毕业留校做研究生,在遵义老城五宗祠堂内租了空房,筹设了一所制造黑色和棕色的倍酸颜料厂。”这次设厂并不是为了经济利益,而是刻意发展徐僖的研究生课题,让他以五倍子为基础开展塑料研究。

在徐僖的科研进入正轨的时期,父兄们在重庆的事业已经大展宏图。抗战期间,不仅是照相馆和照相器材依然受到追捧,徐家还独资开设了大同百货,并在西安、衡阳等地设了分庄。“我父亲时常以自己的二儿和三儿能青出于蓝与之同喜,对我则始终缺乏兴趣,我亦与他们存有一定成见。”世道逐渐恢复,徐僖也和家业渐行渐远。

1945年抗战胜利,徐家产业发展回了上海,在上海开设大同申行,经营进出口业务,也回南京开设大同照相材料行,徐家三哥成为沪上年少有为的代表,自备小汽车两辆,往来粤港,家里用徐僖的话说,“又像赌场又像酒馆,每天不是扑克就是麻将,不到天亮不散场”。徐家突击享受的战后繁华,却使徐僖越想远离这样的生活。

1945年徐僖回到上海,和已经是地下党员的瞿光楣结婚,并在光华大学任教。但是战后人心浮动,徐僖反倒没有了继续塑料研究的环境。他写信给政府,希望国家重视自主生产塑料,信件如石沉大海,直到解放后才被发现。

徐僖每天去上海三马路证券业大楼四楼,也是当时光华的校址,给学生上课,月入只有八九万法币,比三哥家里洗衣煮饭的女工还少。夫妻俩的小家里住进了寡嫂和侄子们,还有三哥前妻所生之子,一家人一直靠两个人的工资生活。国家重建百废待兴,但是徐僖厌恶这种虚假的战后疯狂繁荣,更无法接受自己的学生,“刚放下手里的赌博就来上课了”。

已经断断续续30年的庚子赔款资助的留学,给徐僖带来良机。抗战期间,中国的留学生事业受到了极大的冲击。从1932年起,留学人数逐年增加,到1935年,已经达到一年1033人。而1937年抗战全面爆发,政府宣布了留学限制暂行办法,人数锐减,到1941年只有57人出国。1944年举行过英美留学奖金考试,1946年7月,中华教育文化基金董事会再次大规模举行公费留学考试,应考者达到4463人。徐僖正好赶上了末班车的机会。

他参加考试并提交了以五倍子制塑料的论文,最终在1947年9月,带了30公斤五倍子,前往理海大学化工系。徐僖一直认为全校只有自己一个中国人,以死读书出名,而实际上学校共有六七位来自中国的同学。除了自己的导师,他几乎不认识什么同学,倒是校内同学总是传唱一首歌,“我若认识苏西”,苏西在歌曲中是个天真烂漫的少女,人人都以认识她为荣,因为和徐僖英文同名,“大家用这个来嘲笑我的呆板”。

徐僖一年内测定了五倍子塑料的分子结构,此时他已经得到导师马克推荐读博士,但他最大的心愿是去工厂实习,而后速速回国。当时美国大部分化工厂都因为保密关系拒绝中国学生前往,而马克教授提供了担保,终于让徐僖进入伊士曼柯达公司。柯达不仅生产照相材料,也是最大的有机化学药品、合成树脂和塑料制品商之一。徐僖被排除在核心技术团体之外,每日严格搜身,只准进入运送和回收部门。徐僖一下子展示了交往天赋,英语漂亮,干活勤快,和技术人员成了朋友,也渐渐熟悉了设备与生产流程。

归来:时代与信仰

内战末端,给徐僖的归国增加了复杂性和不可控性。1949年6月,徐僖乘“威尔逊总统号”回国,本欲辗转香港到上海,与妻儿会合,但是香港到上海已经停航。在化工专家侯德榜的帮助下,徐僖带了一个打字机和一箱书,上了英国太古轮船,准备从塘沽走,半道遇轰炸返回。徐僖只好取道尚未解放的重庆,奔父兄而去,当时重庆大学已发出聘书。瞿是小学老师,1942年已经加入共产党地下组织,她担心丈夫会在重庆参加国民党的工作,带着儿子,由弟弟陪伴,从上海辗转到达重庆,夫妻俩想一起再从港回沪。没想到这次只有瞿成功返回,徐僖依然没能成行。1949年10月3日,他身上只剩300港元,没有途径前往解放区,只好再次从香港到重庆。

解放区与国统区的艰难阻隔,把徐僖独自留在重庆。徐家父兄也在重庆,二哥将徐僖介绍给重庆大学校长,也是化工专家的张洪沅,徐僖正式就职副教授,与马寅初、柯召等被称为重庆大学的“六颗星”。直到1951年,那份多年前提交给国民政府的用本土原料五倍子制造塑料的报告,被政府在整理旧档案时发现,带给了徐僖第二次学术生命。国内正处于工业基础薄弱、国外原料封锁的困难当口,1953年,徐僖在西南财委的支持下,创办了第一个中国自主设计的塑料厂。

徐僖制造出国产塑料,是中国高分子材料学学术和工业体系建立的起点。从1957年开始招收研究生,1961年创立了中国第一个高分子研究所,组建中国第一个高分子化工系。此后包括“文革”期间,徐僖的高分子研究和人才培养都没有中断过。到1991年,徐僖创办高分子材料工程唯一的国家重点实验室。

从1958年开始,正在编写中国第一本高分子学教材的徐僖,开始时常被拉去接受批判。因为家庭成分复杂,他成了需要被“拔白旗”的代表。一份当时的资料里解释“拔白旗、插红旗”,“资产阶级专家教授,之所以成为一部分青年心目中的偶像,是因为一套剥削阶级的旧标准,可以凭借‘有学问’、‘有知识’来和无产阶级较量一番”,必须拔掉白旗插红旗,才能灭资产阶级威风。此后的历来运动,徐僖都被戴上资本家家庭、留洋学者、国民党知识分子等帽子。1960年徐僖写出了《高分子物化学原理》,成为中国高等院校第一本中文高分子教科书,被国内高校和高分子专业研究单位普遍采用,一年内再版两次,总印数2.43万册。徐僖深知高分子的应用前景:“以图-104喷气式飞机为例,其中计有12万个各种塑料、橡胶以及其他高分子材料制成的零件。”

徐僖的学生徐闻回忆,有其他老师在“文革”期间路过老师窗下,看见老师家的灯还亮着在工作。徐闻后来一直记得老师给出的答案:“国家不能没有科学技术,我相信那时的一切(指‘文革’),总有一天会结束的。那时,国家就会急需科学技术,我们不能中断科学研究,为那一天的到来做好准备。”采访时,在徐僖院士的办公室里,徐闻教授站立在恩师的办公桌旁边,久久不愿意开口说话。这张书桌和办公室内的其他家具,其中大部分是在1988年左右由学院购入器材的木质包装箱改装而成。

这一天并不遥远。1978年3月31日下午,当天徐僖以国防领域的两个项目,独得两项全国科学大会奖,他对学生徐闻说的“我相信的那一天”终于到来。

从1970年至今,徐僖对国防领域和石油领域的贡献极为巨大。大多数国防领域的贡献是国家机密技术。而中国44%的油田曾经是徐僖的工作地,为他们解决了二次采油和三次采油等重大项目技术,现在国内主要的输油管路使用的材料都是徐僖研制的。

徐僖在国际上率先实现了高分子材料应力反应的工业应用,他突破了传统高分子合成引发方式,提出应力引发高分子聚合的新思想,开辟高分子材料合成新途径。采用新的应力技术手段(超声波、高速搅拌和碾磨等)诱导反应,精确控制应力的强度和条件;选择合适的应力方式,通过大分子链解缠,调控结构,降低黏度,实现高分子材料高性能化,开辟难加工高分子材料的熔体加工新技术;破解了高黏度难加工的一类高分子材料的加工难题,制备了高分子纳米材料,开辟高分子材料高性能化高效途径。徐僖主持的国际国内项目极多,一切项目经费不落个人名下。徐僖近30年里得遍了各种科技奖项,而培养的学生遍布于从院士到中科院、浙大、贵州大学、上海交大等各重点高校高分子领域的顶尖学者。

在身边人的记忆中,这些天才成就依然无法概述老人的一生。虽然徐僖绝不属于能带着学生“赚钱”的老师,他依然深受热爱。他们告诉我,老师记得每个学生的妻儿姓名,数十年为研究生用英文上课,近10年来天天上班,爱发火也爱热闹,到哪儿出差都不打车,只乘公交车。还有一份长达数百人的名单,写着获得徐僖在学校以自己的各项奖金设立的“攀登”奖学金的名字,另一份无名而众多的则是给四川中小学生的捐款。“我是在日寇入侵南京之前随父母逃难来到四川。”曾经在一封捐献50万元奖金给四川贫困学生的信里,徐僖一句话道尽心事。“我现已年逾九旬,尚未脱离教学和科研第一线。我没有风烛残年之感,也没有仅能发挥余热的凄凉。人生的乐趣在于无私奉献。我现在考虑的是如何与国内同行、海外华人共同努力,树立我们中华民族在高分子材料与工程领域的声誉和地位,继续帮助中青年同志迅速成长,担负起科教兴国的重任。我最大的心愿是:我们的祖国富裕强盛,中国人能在世界上普遍受到尊重。” 院士大器徐僖父亲高分子材料