解剖北梁,一个城市棚户区标本

作者:魏一平(文 / 魏一平)

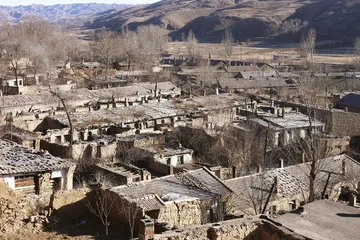

( 在内蒙古包头市东河区北梁三官庙最大的清真寺上可以俯瞰待改造的棚户区 )

( 在内蒙古包头市东河区北梁三官庙最大的清真寺上可以俯瞰待改造的棚户区 )

北梁初印象

北梁的一天,是从人来人往的厕所开始的。北梁的厕所,各式各样,有的建在高坡上,男女分开,有墙有顶,像模像样;有的则躲在巷角里,只用一排半人高的砖围着,人站在里面能露出半截身子。但有一样是相同的,北梁的厕所,绝大多数都是旱厕,没有上水下水,一年四季都散发着恶臭。

不管是53岁的郭小平,还是68岁的张秀兰、56岁的高俊平、49岁的丁航峰,他们每天早晨起床后的第一件事,都是为床头的铁炉子填块煤,然后提着自家的泔水桶走出院子,去或远或近的厕所。在北梁,这样的生活场景已经持续了至少100年,以至于人们已经摸索出了一套自然、默契而流畅的生活节奏。几十户人家共用一个厕所,日复一日,年复一年,大家形成了一张不成文的时间表,知道在什么时间去上厕所才不会拥挤。

从地图上看,北梁是一个很不起眼的地方。包头就像一个瘦长的哑铃,西边的昆都仑区和青山区,都是上世纪50年代围绕包钢建设起来的新城,形成了今天的包头中心城区。从这里往东25公里的东河区,则是以前的包头老城区,民国年间就修建的京包铁路终点站和包头机场都在这里。这中间的广阔地带,以前是一望无际的农田,当地人习惯称呼为“郊区”,前些年才成立了九原区。北梁,位于东河区的北部,南距黄河不过十几公里,属于黄河北岸自然隆起的高地,即所谓“梁”。它北起110国道、南至东西门大街沿线、西至包白铁路、东至环城路延伸段工业区东路,面积13平方公里。

从历史上看,北梁是一个显赫的地方,它是包头城的发源地。包头人讲述自己的历史,起点便是乾隆年间的乔贵发走西口,在北梁一带建了豆腐坊,后来逐步做大,创建了复盛公。依靠黄河上的水旱码头,这里便成了连接华北地区和西北地区之间的一个通商枢纽,晋商和回民带着驼队从四面八方赶来,贩卖牛羊、皮毛。清同治年间,大同总兵马升为抵御西北回民起义军,在此修建城垣,筑起了包头城。人们常说,对包头来说,“根在东河,魂在北梁”。

( 张秀兰和她的老伴 )

( 张秀兰和她的老伴 )

然而,登上这里的制高点清真大寺,俯瞰现实中的北梁,则是另一番景象。一排排低矮的小平房,沿着梁地从南往北,一级级密密麻麻摆开,犹如寒冬里的梯田,满眼尽是灰蒙蒙的色调。平房顶上冒出来的小烟囱,一天到晚冒着白烟,空气中弥漫着煤灰味。铁炉子是每家每户的必备品,包头的冬天特别长,从10月底到来年的4月份,取暖、做饭都要靠它。每年一入秋,北梁就会忙碌起来,为漫长的冬季做准备,家家户户门前堆起煤炭,地窖里塞满白菜土豆。这里的路像错乱的蜘蛛网,出租车司机一听说去北梁就皱眉头。最宽的一条也不过是刚刚能够错车的青石板路,其他则大多是不足一米宽的羊肠小道,如果没有当地人领着,很容易七拐八拐走进死胡同。从高处看,北梁的面貌更加不可思议,就像是城市延伸到此被拦腰斩断了似的,旁边仅仅一路之隔便是高楼大厦,形成错落有致的城市天际线。怪不得,那天随李克强来到这里的一位当地官员禁不住感叹:“时间仿佛在此凝固了。”

张秀兰戴着一副厚厚的眼镜,笑眯眯地把我们让进了她家昏暗的屋子。老伴坐在炕头上,由于刚刚得了一种怪异的硬皮病,变得有气无力,颧骨高突。墙上挂着他以前每天都要练一阵子的宝剑,那是他当年在刀剪厂上班时自己打制的。现在陪伴他的,则变成了一条从房顶上垂下来用于输液的绳子,和桌上一大堆药瓶子。张秀兰和老伴算得上是地道的北梁人,他们现在居住的小院,还保留着一座拱形的青砖门楼,解放前住的是大户人家。“文革”期间,因为小院的主人成分不好被赶走了,他们租下了这间不足20平方米的屋子。“文革”结束后,恢复政策,政府要把没收的房子还给人家,可当时张秀兰两口已经有了三个孩子,无处可去,只好花钱买下了这间屋子。

( 生活在北梁三官庙棚户区的居民 )

( 生活在北梁三官庙棚户区的居民 )

从外看,屋子是砖结构,但实际上只是在两层砖中间填满了土。屋顶已经凹陷了一块,每逢雨天张秀兰就会提心吊胆。墙上挂着两个老式的木质相框,里面排列整齐的照片记录着这个家庭曾经的辉煌——正中间一张黑白照是张秀兰父亲的半身照,老爷子曾经做过公社书记,穿着马褂,目光炯炯,布满皱纹的脸上透着一股威严和安详;周围散落几张丈夫年轻时的照片,背景是杭州西湖和北京长城,那是他在包头刀剪厂工作时,去全国各地出差的留念;再往后,则是女儿在上世纪90年代的留影,白衬衫、牛仔裤,被风吹起的长发,处处展示着青春的活力。

可是,眼前,所有这些都成了遥远的记忆。父亲已故,一辈子也没能带领这个家离开北梁;丈夫所在的刀剪厂早在上世纪90年代就开始走下坡路,后来生产了一段时间餐具和钢窗,最后仍然没有逃脱破产的命运;张秀兰自己,以前在一间“五七”工厂做搬运工。所谓“五七工”,是指上世纪六七十年代,相应毛主席在1957年发出的号召,走出家门参加劳动的企业职工家属。尤其在包头这样的老工业城市,非常多见,她们大多追随自己的丈夫从全国各地来到这里,从事辅助性生产工作,但没有缴纳养老保险,退休后只能领几百块钱的退休金。至于女儿,前几年离了婚,现在一个人带着孩子,就跟她们老两口挤在这间屋子里。

( 改造前的包头石拐棚户区 )

( 改造前的包头石拐棚户区 )

张秀兰的家史,某种程度上就是北梁近半个世纪演变的缩影。虽然日子过得清贫,但看得出,与绝大多数北梁人一样,张秀兰是个热爱生活的人,桌上的纸盒里塞满了糖果,窗台上摆满了花盆,青砖铺的地面也被扫得干干净净。北梁很少能够看到年轻人,我们在北梁采访,问居民愿不愿意搬走,大多数人的第一反应是“做梦都想去住楼”,但随后也会透出一丝疑虑——“在这小屋里住了五六十年,搬上楼能习惯吗?”

不可否认,北梁仍然保留着传统的生活习惯和社区关系,城里人提起这里的时候都会称道人们的淳朴性格。可是,眼下对北梁来说,比乡愁更严峻的是现实——在13平方公里的范围内,拥挤地生活着4.7万户像张秀兰这样的家庭,共12.4万人,其中包含1.18万个失业人员和3.01万个低保人员,90%的人均居住面积都小于15平方米。更致命的是,北梁的城市功能已经基本退化。几十年前的自来水管网和电线已经老化,停水停电是家常便饭,这里没有暖气,没有燃气,没有有线电视,没有消防设施,没有一盏路灯,只有260个旱厕。

( 北梁棚户区仍然保留着传统的社区关系,邻里之间关系融洽 )

( 北梁棚户区仍然保留着传统的社区关系,邻里之间关系融洽 )

从辉煌到失落

高俊平还处在亢奋中。自从小孙子高宇博光屁股的镜头在新闻上播出后,家里就没断过记者,每次见到有陌生人来访,高俊平两口子都会热情迎到屋里,还不等对方张口问,他就会情不自禁地回忆起那天李克强来时的场景,说到激动处便会抹眼泪。

高俊平就出生在现在住的这间不足15平方米的小屋里。上山下乡回来后,高俊平进了包头的内蒙古建筑机械厂,在当时可是一份相当体面的工作。可到上世纪90年代初,工厂不景气,很多工人下了岗。勉强支撑到2003年,工厂正式破产,高俊平领到了1万多块钱的安置费,自此就跟这家曾经风光的企业毫无关系了,依靠到外面打零工为生。

院子是高俊平的父亲留下来的。临终前,父亲把房本一分为三,分给了高俊平兄弟三人。大嫂前几年过世了,大哥又找了一个老伴,对方在城区有住处,也就把大哥接走了;二哥也已经过世,剩下隔壁一间屋子给孩子们放东西。高俊平也曾经有机会离开北梁。以前在机械厂上班的时候,单位曾经分过一套小房子,在20多公里外的包头市区,但那时候高俊平觉得还是北梁住着习惯,就把那套小房子卖了,待到儿子结婚的时候,用这钱给儿子在东河城区买了套50多平方米的二手房。现在,儿子和儿媳住在那套小房里,高俊平夫妇则带着小孙子住在这间老屋里。由于炕边上又摆了一张单人床,屋子里更显局促了,但却承担了客厅、卧室、厨房等多重角色。

现在仍然生活在北梁地区的12万多人中,像高俊平这样的人占了大多数。他们住在以前的城市中心,都是城市居民,曾经有一份风光体面的工作,可后来却逐渐沦为这个城市里最底层的群体。

包头是典型的重工业城市。“一五”期间苏联援助的156个大项目,就有6个落在了包头,乃至城市规划也是苏联专家帮助制定的,都是横平竖直的网格状街道。按照苏联专家的规划,未来要依托包钢,把包头建设成为600万人口的大城市。包钢是这个城市的发动机,围绕着这个庞然大物,催生了一条从煤矿开采到稀土加工甚至兵器制造的完整产业链。

严格来说,北梁的下坡路从包钢建成的那一天就开始了。1954年12月,包头市委追随包钢而去,搬迁到了现在的昆都仑区。但当时所有的包头市二级政府单位都留在了东河,而且为包钢等大型国企配套的数百家中小企业也都分布在东河,它们大多是地方所属的国企或集体企业,直接支撑着当地的财政。政府机构和企业聚集的另一层效应,是带动了第三产业的发展。东河区政府人士对此感触更加直观,那时候自治区领导来包头视察,接待一般安排在东河,因为昆都仑区和青山区连一家三星级宾馆都没有。消费—税收—财政—民生,环环相扣,单纯就教育资源而言,当时的东河区,拥有的中小学数量就是昆都仑区和青山区的总和。

可是,上世纪80年代末,城市中心转移所带来的效应开始显现。首先是政府部门的搬迁,几十个局级单位纷纷去了包头新城区;紧接着是市场经济的到来,大国企的采购不再局限于本地,而是转向全国市场,那些为包钢等企业配套的小企业,由于技术力量薄弱和市场意识不敏锐,迅速走向衰败。上世纪90年代,东河区曾经繁华的巴彦塔拉大街成了“破产一条街”,后来国企改革提出“抓大放小”,全区受波及的中小企业多达600多家。

东河区委书记贺海钧向我们回忆,那是东河最艰难的一段日子,也是一段失落的时光。2000年之后,包头市的各项投资向新兴城区和工业区倾斜,东河不仅财政收入减少,而且因为聚集了庞大的下岗工人,造成沉重的负担,一下子从财政最富裕的区变成了最困难的区,而北梁又算是东河的困难户。我们从一组数据对比中大概可以看清北梁在包头的位置——包头市25%的失业人口在东河区,这其中70%住在北梁;东河集中了包头50%的低保户,其中的80%在北梁。

北梁曾经有过好几次机会获得重生。1996年5月3日,包头发生6.4级强烈地震,造成大量房屋损坏。东河区房管局的胡俊生书记向我们介绍,当时,上级便要求东河政府重建家园与旧城改造相结合。可是,由于当时北梁的房屋受地震损毁并不严重,在有限的财力之下,没有被纳入旧城改造的一期工程范围内。东河区政府通过银行贷款和地方出资的方式,用5年的时间改造了东河1.64平方公里的城区,建设了130万平方米住宅,拆迁安置了1.5万户。到2001年,旧城改造启动二期工程,主要是修路、治理河槽,启动了北梁内环路建设,并且由市政牵头解决北梁的饮水困难。

可是,重建家园不仅没有改变北梁的面貌,反而更拉大了北梁与城区的距离。郭小平就是其中的代表。他的家在地震中受损,只有23平方米,按照当时的补偿标准400元/平方米计算,只得了1万多块钱,可当时的房价却要600元/平方米,一套房子至少需要五六万元。郭小平是1992年包头市第一批下岗工人,没有积蓄买楼房,他只好拿着这1万多块钱来到了生活成本更低的北梁,租住了一间小房子,一住就是十几年。眼瞅着外面的房价已经涨到了4000元/平方米,郭小平离开北梁的希望更加渺茫了。因为平房小而便宜,每经历一次城市变迁,那些无力开启新生活的人就会被挤到北梁,久而久之,这里成了城市中的一块大洼地,成了每一届政府都深感头疼的“硬骨头”。

经营城市的反思

21世纪初,最流行的概念是“经营城市”,全国各地兴起一股拆旧城、建新城的热潮,北梁也迎来了第一次真正意义上的改造。

2003年,东河区与上海家化置业公司等三家公司合作,准备对北梁棚户区进行整体开发改造。经过两年的筹备,2005年,这场“政府搭台、企业唱戏”的城市复兴大幕正式拉开。由上海家化与东河区政府两家出资,共同组建龙藏公司,注册资本5000万元,其中企业出80%,政府只出20%。按照当时的媒体宣传,这项雄心勃勃的开发计划,总投资为60亿元,计划分三期实施,首期先对内环路以里0.53平方公里的范围进行开发,而最终的目标,则是“按照国际水准对北梁进行保护性开发,建成我国西部地区重要的商业旅游及历史文化中心,并且命名为包头市龙藏新城”。

龙藏公司的张总工对当年的踌躇满志记忆犹新,他向我们回忆,早在2003年,龙藏公司就邀请了来自法国、意大利、西班牙的设计师和规划师飞到包头,亲自为北梁把脉。搞了航拍,举行了轰轰烈烈的奠基仪式,最后按照这些老外的规划,要把这里打造成一片高端的纯居住社区,突出历史与文化品位,让那些破旧不堪的土坯房和砖瓦房重生,建成一栋栋古朴大宅。

可是,后来的事实证明,这种想法未免太过天真了。北梁人没有足够的购买力去支撑高端住宅市场,甚至为了节省电梯费,连11层的小高层都不愿意住。后来,公司不得不重新调整方向,转而开发六层高的普通住宅。

比市场策略更关键的还是拆迁。现任区委书记贺海钧之前当过5年的东河区区长,他向我们介绍,按照当时的合作模式——“政府引导、市场运作”,政府在其中所起的作用很有限,主要由企业牵头负责,边拆迁边开发,就近安置,滚动进行。这样做的好处是需要的启动资金少,但弊端也显而易见,由于实行先拆迁后安置的方式,很多老百姓存在疑虑,出现了大量的“钉子户”。

北梁棚户区不同于常见的工矿、林区或垦区的棚户区,后者都在单纯的生产区里面,人员构成也相对单一。而北梁则属于地道的旧城中心,一代一代人自发地聚居到这里,不管是房屋建筑,还是人际关系,都盘根错节在一起。这里聚集了六个民族,涵盖了佛教、伊斯兰教、基督教等五大宗教,信教群众都喜欢围寺而居,拆迁难度可想而知。

历史上的北梁,即以财神庙为中心,古人称为“九江口”,有九条向着各个方向的街巷组成,商贾云集。工程开始时,为了营造一个好的开端,就从当年最繁华的“九江口”开始,可是,用了9年的时间,龙藏公司也仅仅改造了内环路以里0.53平方公里的区域。

除了特殊的历史文化气息外,北梁还拥有特殊的自然地理风貌。当年百姓建房子,为了躲避洪水,抵御外敌,都喜欢建在高台上,高低错落。经历常年的冲刷,北梁地区形成了“七沟八梁”的地貌,这些当年引以为傲的护城资本,现在却成了阻碍城市重生的巨大障碍,使得市政基础设施建设的成本大大提高。建设局用3年的时间负责在内环路以里修了15条小路,光基础设施就投资了3200多万元。东河区规划局的马俊清副局长告诉我们,做规划测量的时候,“往左一厘米就栽进沟,往右一厘米就上了房顶”。很多房子就建在密密麻麻的防空洞上,以前还有图纸可供参考,可后来不断加建,到现在已经无图可依。

房地产开发,周期长短与市场节奏甚为关键。按照业内人士的估算,像这样与政府合作的旧城改造项目,如果能够在3年内完工,保障性住房与商品房对半分的情况下,才会略有盈余。可龙藏公司的开发,直到今天尚未完全结束。光建房子的费用,前后就投入了7.4亿元,还不包括日益涨高的过渡期租房补贴。拆迁成本随着政策变化也高涨起来。房管局胡俊生书记向我们介绍,2011年1月新拆迁条例颁布以前,拆迁主要由公司负责实施,补偿政策是按产权部分补齐市场差价;现在,拆迁的主体又变回政府,补偿方式也变成了必须按产权拆一还一。到2010年底,因为128户未拆迁,占着200亩地,直接造成2000多户无法按时安置,最长的家庭在外租房住了六七年。

问题已经到了非解决不可的地步。也是在2010年,即棚户区改造由中央面向全国推开的这一年,东河区从城管行政执法局、房管局等部门抽调专人组成棚改拆迁办公室,并注册成立了棚改建设公司,开始处理龙藏公司的遗留问题。经过两年的努力,现在只剩18户尚未完成拆迁。

经历了这段曲折的旧城改造过程后,当地政府终于意识到,“小打小闹地跟民营企业合作、先拆迁后安置的模式已经行不通了,必须找那些有实力、有抗风险能力、能够拿到银行贷款的大型国有企业,对旧城进行先安置、再拆迁的整体改造,方才有出路”。2010年,当地政府四处寻觅这样财大气粗的国有企业,先后与保利、中外建、重庆建工等大型央企接洽,但最终都没有成功。

资金与土地

这并不是李克强第一次来北梁。两年前的2011年3月,李克强也是带着棚户区改造的课题前来北梁考察的。早在主政辽宁期间,他就曾对抚顺等资源枯竭地区的棚户区进行大规模改造,借此改善民生,拉动当地经济发展。2月3日那天考察北梁时,就在三官庙社区居委会一间简陋的会议室里,李克强召集内蒙古呼和浩特、包头、呼伦贝尔和乌海四个市的市长,分别听取他们对不同类型棚户区改造的建议。工矿棚户区有自己的特点,位于包头的石拐便是其中一例。

石拐区是专门为包头矿务局所设的服务机构,后者是当年为服务包钢而建的国有大型煤矿,探明成煤储量3.4亿吨,共有8个分矿,上世纪80年代鼎盛时期,还遍布着3万多个地方办的小煤矿。1998年,包头矿务局划归神华集团,改名为神华集团包头矿业公司。可是,由于这里的煤层较深,又属于高瓦斯矿,到2000年左右,地方小矿逐步关闭,主矿也陆续封坑。没有了作业面的支撑,昔日采煤区纷纷沉陷,石拐区办公室副主任张宏向我们回忆,最困难的时候,石拐区每年的财政只有3600万元,相当于当时一个乡的收入。

石拐的棚户区改造是分三步完成的。2005年,依靠中央直属资金补贴,石拐进行了针对采煤沉陷区的地质综合治理项目,前后搬迁了9000多人;第二年开始,石拐与神华集团合作,开启了一场涉及4万多人的棚户区改造工程。根据张宏提供的资料,这次改造共投资34亿元,由神华集团出大头,市政府提供优惠土地支持安置。最后,对遗留在棚户区里的1万多非职工人员进行了集中安置,现在整个石拐区只有几千人留守,已经基本告别了棚户区。按照张宏的分析,“相比城市棚户区的拆迁难,工矿棚户区改造免去了拆迁之苦,难就难在必须要找一家实力雄厚的企业愿意来做长线投资”。作为东家,财大气粗的神华集团担当了这一角色,除了央企必须承担的社会责任外,埋在地下尚未开采的2.2亿吨煤,也算是神华未来的一笔回报。

春节假期后第一天上班,内蒙古自治区便召开常委会专题研究棚改问题,成立由自治区常务副主席挂帅的领导小组,各地纷纷立下军令状。对于北梁棚户区,现在当地政府确定的目标是“争取3年内基本完成,4年确保完成”。贺海钧告诉我们,要想完成这个目标,眼下看就地安置已经不现实,因为基础设施建设成本太高,只能通过异地安置,“首要的目标是解决12万老百姓的住房问题,这之后再慢慢考虑北梁地区的开发规划问题”。但对这位地方一把手来说,有两个问题是怎么也无法绕开的。

首先是土地问题。据东河区棚改办副主任张金虎介绍,按照现在的拆迁补偿标准测算,北梁核心区3公里范围内,每亩地的拆迁成本在180万元左右,可是现在北梁最好的商业用地市场价也不过130万元/亩,这中间存在严重的价格倒挂现象。也就是说,拆得越多,赔得就越多。一般旧城改造,可以通过提高规划上的容积率来提高土地利用率,可是,容积率恰恰又是北梁的一个软肋。据东河区规划局副局长马俊清介绍,2011年,他们邀请清华城市规划设计研究院重新为北梁编制控制性规划,对方感慨这是他们遇到过的“具有历史性挑战的课题”。除了北梁独特的地质结构,仅仅3公里外的机场也是一个限制因素。包头机场所在地名为二里半,就是指距离当年的包头古城南门仅仅二里半。机场海拔1004米,按照华北民航局的要求,机场东西20公里、南北10公里范围内,海拔1053米以上不能修建筑物。可是,北梁的海拔高度就达到1071米,也就是说,若严格按照民航局的要求,北梁上不修建筑就已经超高。

不仅价格倒挂,包头土地资源紧缺,可谓雪上加霜。异地安置是一种最快的操作模式,但前提是必须要有足够多的闲置土地。东河区国土局局长赵建军分析说,对地方政府来说,最大的资产莫过于土地,可是,包头却面临着无地可用的窘境,2011年计划开工500万平方米的保障房项目,最后只开了200万平方米,还是因为土地紧张。“安置北梁12万多人,必须马上寻找合适的集体土地,最好是上面没有附属物的,不需要拆迁,否则时间来不及。”

其次则是启动资金的问题。按照初步计算,要想搬迁12.4万北梁居民,需要建设300万平方米左右的住宅,再加上拆迁补偿和安置费用,共需约138亿元。若对未来腾空的北梁地区进行一些配套设施建设以提升土地价值,则还要追加六七十亿元,一共需要约200亿元。按照当地政府的估算,前期的启动资金需要大概55亿元,才能够滚动发展起来。东河的日子并不好过,去年的地方可用财力大概在10亿元,要想撬动这块“硬骨头”,就需得到来自上级的大力支持。贺海钧告诉本刊记者,“短期来看,很难有回报,但长期看,一定是收获更大。”

民生经济

寻找新的经济引擎,一直是近年来东河主政者的头等大事。按照惯例,引进工业大项目无疑是第一选择。虽然前任东河区委书记许文生病逝已经半年有余,但当地人说起这个悲剧仍不免感叹——2012年2月,为给计划引进的一个大型氢氧化铝项目寻找原料,许文生远赴西非的几内亚考察,不幸感染了“输入性恶性脑型疟疾”,回国后发病,5月份去世。东河官员讲起这个故事,感动之余不免带有一丝惋惜,据说,如果该项目完全建成后可以给东河带来每年8亿元的财政收入,这当然是一笔巨大的财富。可是,随着书记突然离世,项目不得不停了下来,未来充满变数。

北梁棚户区改造,眼下看成了东河区未来几年看得见摸得着的经济引擎,东河区委书记贺海钧将之称为“解开东河经济发展的纽扣”。他向我们分析说:“政府投资有放大效应,300万平方米的建设规模,带动多少水泥、钢材、装修等上下游产业,带动多少人就业,这都是促使东河经济走出恶性循环的动力。”去年,东河经济结构中,二、三产业的贡献与城镇化投资的比例几乎持平,贺海钧相信,未来3年,城镇化的贡献率会迎来一个明显的飞跃,成为拉动东河乃至包头经济的一架马车。

这几天正是北梁居民办理低保的日子,三官庙社区主任崔强每天都要被几十位居民围在办公室里,忙得不可开交。因为大家收入普遍较低,一个月几百块钱的低保也成了抢手货,由于实行了动态管理,每个季度办理的时候,崔强都要发挥她恩威并施、柔中带刚的本领,周旋在不同品性的村民中间。由于不断有人想来索要申请表格,崔强不得不早早就放出风来,说表格已经发完了,只有她自己知道,谁才是眼下最需要这笔低保救助的。三官庙社区一共有3188户人家,共9287人,崔强好像是认识每一个居民似的,只需几个来回,虚虚实实地就能探出对方的真实家庭情况。“全靠这张嘴!”她笑笑说。

“棚改既是民生工程又是发展工程,可以带来很大内需,也有利于调节收入分配,起到牵一发而动全身的多重效应。”这是李克强今年2月3日在三官庙社区开现场会时的原话。当时,崔强就坐在会议室后面的炉子边上,对她来说,这句话意味着“等将来搬到小区楼里,老百姓们身体好的能做点小买卖,日子过好了,吃低保的就少了”。

书记贺海钧也在考虑未来的北梁人如何就业。他琢磨着将来安置区里应该规划建几个大商场,充分发掘北梁人骨子里的商业意识,重振老包头作为北方通商枢纽的角色。对他和他的同事来说,改善北梁人的居住环境是眼前最急迫的任务,而如何重建充满活力的新北梁,将是一个更加漫长而艰巨的目标。 棚户区一个北梁城市解剖包头二手房包头张秀兰标本