吉林金矿中毒事故:矿难背后的乡村现实

作者:忆暖(文 / 邱杨)

( 1月15日,矿井检修人员准备下井探查事故原因 )

( 1月15日,矿井检修人员准备下井探查事故原因 )

致命的浓烟

“浑身没劲,头晕,嗓子和胸口一直疼……”53岁的邱昌贵满脸倦容,半倚在床头。本刊记者在桦甸市人民医院的病房里采访他时,已是金矿中毒事故发生后的第三天。死里逃生的他回忆起当时的情景,仍心有余悸:“在闻到烟味前,我没有听到任何警报声,也没有发现异常情况。”他当时正在老金厂金矿新一井井下340米处的封闭盲井里作业。

邱昌贵是吉林磐石人,来老金厂金矿打工已经8个月,他在井下的工作是清理巷道。“14日那天,我上的是夜班,下午3点左右下井,当时和我一块下井的晚班工人大约有50多人。”他告诉本刊记者,老金厂金矿矿工们上班分三班倒,晚上11点到次日凌晨7点是早班,凌晨7点到下午3点是中班,下午3点到晚上11点是晚班。

“晚上七八点钟,我们在巷道里突然闻到烟味,用头灯一照,发现巷道里已经开始烟雾弥漫,心里咯噔一下,知道出事了。烟越来越浓,头灯已经照不出去,只能勉强看到眼前。烟味呛得人喘不上气来。狭窄的巷道里根本没有藏身的地方,我们只能本能地往罐口方向跑。”

此时的巷道里漆黑一片,邱昌贵说,他们一行5人在黑暗中摸索。“那哪叫跑啊,连走都算不上,手脚并用,连滚带爬。”但浓烟让他头晕,四肢无力,到半路就直不起身子了,只能趴下来慢慢往前爬。他告诉本刊记者,新一坑自罐口垂直向下是标高280米的直通井,井口与井底间有罐笼,自己所在的作业面通向罐笼将近1500米。“平时10多分钟就能通过的巷道,这次却感觉怎么也爬不到头。爬到后来,人就直接晕死过去了,具体爬到哪个位置,距罐笼还有多远,我也完全不记得了。”

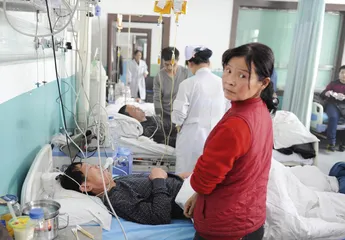

( 1月16日,受伤矿工正在桦甸市人民医院接受治疗 )

( 1月16日,受伤矿工正在桦甸市人民医院接受治疗 )

邱昌贵醒来时,已经躺在夹皮沟镇医院的病床上。“迷迷糊糊根本不知道几点了,只记得当时窗外的天色还是黑的。”邱昌贵感到庆幸,一起逃生的4位工友也都被救活了。现在他可以少量进食,在旁人搀扶下下床走动,但说话声音仍然弱弱的,不时需要吸几口氧。

与邱昌贵同一个病房的王延生,事故发生时正在井下另一处作业面清理巷道,他告诉本刊记者:“刚开始是停电了,大家都没当回事,后来用手电筒一照,才发现了浓烟,我只能捂着嘴憋着气,扶着墙一步步往罐口走,走到半道就支撑不住晕倒了。”今年44岁的王延生从老家吉林磐石来金矿打工不到一年。

与邱昌贵、王延生一样,大多数幸存者是在失去知觉后被救出来的。28名伤员中,除1人因伤势严重转往吉林市化工总医院外,余下的27人都被分别安置在桦甸市人民医院主楼住院部四楼神经中毒科和副楼发热科的住院监护室。神经中毒科主治医师王红告诉本刊记者:“伤员是吸入燃烧后成分复杂的大量刺激性气体,并不单纯是一氧化碳中毒,在临床上确诊为化学性物质接触反应。”

“金矿一般不会发生一氧化碳中毒问题,粉尘或二氧化硫中毒较为常见。但相比煤矿,金矿发生事故的概率相对较小。”中南大学冶金科学与工程学院副教授、有色金属专家邬建辉告诉本刊记者,老金厂金矿可能是矿石含碳较高,再加上电缆老化,爆破开采过程中温度太高时,引起电缆起火,导致产生一氧化碳等有害气体。

救援与死亡

老金厂金矿位于桦甸市夹皮沟镇老牛沟村,从桦甸城区到老牛沟村的两个半小时车程中,一路上很少见到运矿车,呼啸而过的多是客运汽车和警车,桦甸警方在通往老金厂金矿必经的岔路口上设置了关卡。矿难后的老金厂金矿一片萧条,只有几名上了年纪的工人在此留守。一辆警车停在矿区入口处,矿区办公室的水泥墙上贴着事故应急指挥部成员名单。

与老金厂金矿的沉闷相比,百米开外的老牛沟村则显得热闹很多。“现在矿里不让开工,工人们基本上都待在家里。”36岁的老牛沟村村民何美芬同时也是老金厂金矿的卷扬工,负责操作罐笼。她告诉本刊记者:“出事当天我也正好在上夜班,但不是在新一坑,而是在东沟。”何美芬说,老金厂金矿有4个大坑口,分别是新一坑、东沟、大树井和东沟二坑,除此之外,外围还有一些小坑口,“出事的新一坑是主矿量所在地,口大坑深”。

“听说新一坑出事后,其他坑口的矿工全部停下手里的活,跑去新一坑救人。当时现场到处是人,外围停满了车,还有警车和救护车。”何美芬说,此前老金矿从未出过如此大规模的事故,效益一直不错。“最严重的大概是当晚8点多,救援人员根本没办法从井下着火冒烟的主坑口下去,浓烟从坑口冒出来一直冲到天上,上面下不去,下面上不来。”

“救援人员只能从别的坑口下到井里,然后再绕到新一坑井下,但这样就绕了远路,找到人之后再从别的坑口救出来,这要耽误多少时间?加上井里黑魆魆的,即使打着手电,路也不好走,更减缓了救援速度。”但何美芬也认为,当时并没有更好的救援方式。“下井救人的矿工有四五十人,在井里找到一个,不管死的活的都赶紧往外背。救援人员脸上被烟熏得黑黑的,像小鬼似的,不少人也被烟熏伤了。”

“那几个遇难的矿工刚救出来就已经不行了,还有一个是死在去医院的路上。”何美芬说,老牛沟村里有两户人家出事。“一户姓袁的人家死了兄弟两个,袁家老大50岁左右,有媳妇和两个儿子,大儿子在上大学,小儿子才上小学。袁家老二今年四十六七,还没结婚。他们兄弟俩在金矿工作很多年了,做的是出货工,井下最累的活。听说他们本来打算过年就回山东看老人,但没想到老人仅有的两个儿子一下子都没了。”

“袁家兄弟要是不逃命,趴在巷道里不动,用棉袄捂住口鼻,等着救援人员,说不定还能活。”何美芬感慨道,“最后一个被发现的人,就是一直趴在离罐口700多米的作业面角落里,捂住口鼻躲过了一劫。”何美芬的姐姐、在村里开小杂货铺的何美兰则告诉本刊记者:“另一户遇难的人家姓姚,死的是这家小儿子,才20岁出头。小伙子来老金厂上班没多长时间,也是出货工。”

“死者家属都被接到桦甸市去了,但听说事情已经协商得差不多了,每位遇难者的赔偿金额初定为75万元。”何美兰顿了顿,叹了一口气告诉本刊记者,老金厂金矿的打工者中有约2/3是外地人,遇难者中也有外地打工者,村民们并不了解他们的情况。截止到目前,没有任何部门或单位公布遇难矿工的身份信息,哪怕只是名字。

金矿维系的村庄

夹皮沟镇位于桦甸市东南部,东与敦化市交界,南隔松花江与抚松县相望,西、北与红石镇接壤。夹皮沟镇是吉林省内黄金和铁矿储量丰富地区,其开采金矿的历史甚至可以追溯到200年前,早在清道光初年就在此地发现砂金并开采,素有长白山下“黄金乡”的美誉。

当地村民告诉本刊记者,即使到现在,金矿资源仍然是夹皮沟镇的经济命脉。高品位的矿床吸引着形形色色的淘金者,大量金矿企业落户于此,既有号称“中国黄金第一矿”、隶属于中国黄金集团的夹皮沟矿业有限责任公司,也有不少像老金厂金矿有限公司这样的大型民营金矿。据事故调查组工作人员称,老金厂金矿证照、资质齐全,年生产能力4.65万吨。该矿2012年11月份的采区吨金品位表上显示,该矿黄金矿石品位最高达101.25克/吨,最低也有3克/吨。

事实上,因金矿而改变命运的人,并不仅是出事矿工和他们的家属。金矿既是当地财税收入的支柱,也是附近村民赖以为生的饭碗。“靠山吃山,靠水吃水,靠金吃金,我们村里在老金厂金矿打工的人可不少。不光是我们老牛沟村,夹皮沟镇境内的其他几个村绝大多数人都在附近的矿上打工。”村民张守义告诉本刊记者,“老牛沟村地处林区,村里耕地分散、量少,几乎没有什么收成,在这里不指望矿还能指望啥?要是不到矿上打工赚点工资,这日子简直就过不下去。”

张守义在老金厂的工作是出货工,每个月工资有4000多元,而卷扬工何美芬的工资是每月1300元。由于工厂停工而歇在家里的何美芬只能每天到姐姐何美兰的小商铺里帮帮忙。“一天不上班就一天不给工资,平时也没有假期没有周末,生病了可以请假,但当天是没有工资的。”但何美芬依然认为,金矿给自己带来的更多是好处。“挣的不多,但起码有个打工的地方,有个生活来源。”

事实上,金矿和矿工的存在也为村民们并不富裕的生活带来了额外的收入。“我把房子租给外地矿工,一个月也能收入200块钱。”张守义的妻子并没有工作,她告诉本刊记者,“我没事就到金矿倒出来的废料堆上捡石头,有些石头里实际是有金子的,只是品位不高或分布零散。这种边角料不入金矿的眼,但对于我们普通家庭,这是一笔不错的收入。”

“从外地来金矿打工,就是为了赚钱。”在附近另一家民营金矿打工的韩德生告诉本刊记者,出货工每月四五千元的收入对他来说相当可观。为此,韩德生和老父亲从老家磐石租住到老牛沟村。

直到截稿前,这次中毒事故的详细调查结果仍然没有公布。桦甸市委宣传部发布的“桦甸市‘1·14’矿难情况报告”只是简单说:“该矿新一井井下440米输电线路起火,引燃井筒支护设备,导致一氧化碳、二氧化碳浓度过高。”当问及金矿出事后是否还敢在矿里工作时,韩德生告诉本刊记者:“安全这个问题,只能自己注意点,不管怎样,总得把年前这段日子对付了。等过年回家后,来年就不准备再回矿上工作了,太危险。家里还有点地,我想回家种地。”

(应受访者要求,文中部分受访者姓名为化名) 背后矿难吉林现实中毒乡村事故金矿